| お便り写真・番外 A様の砲の話 |

|

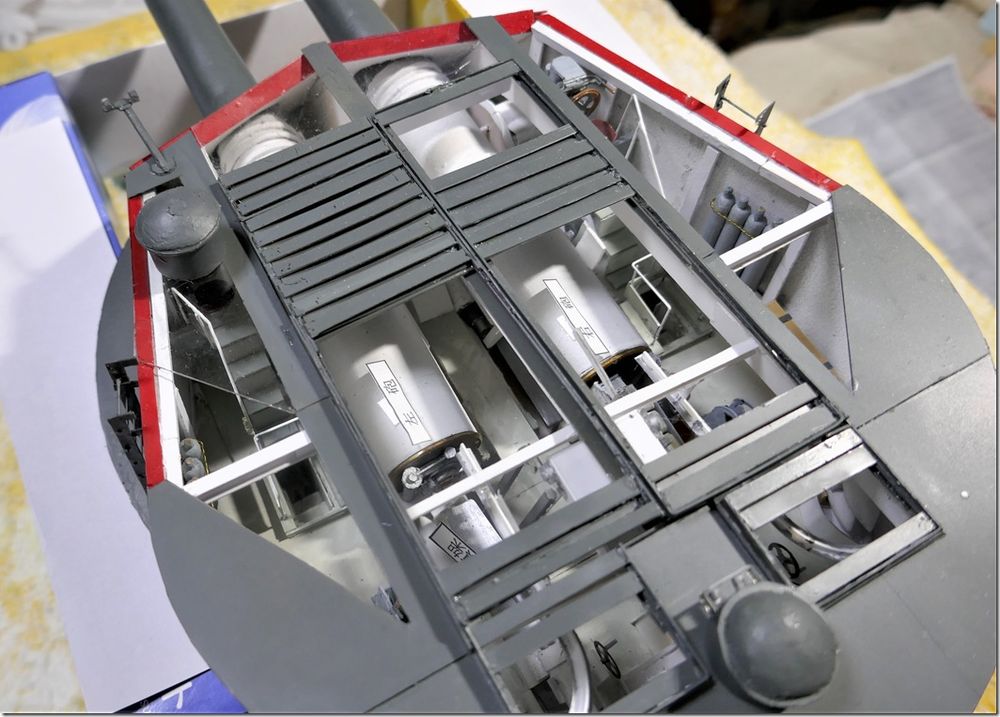

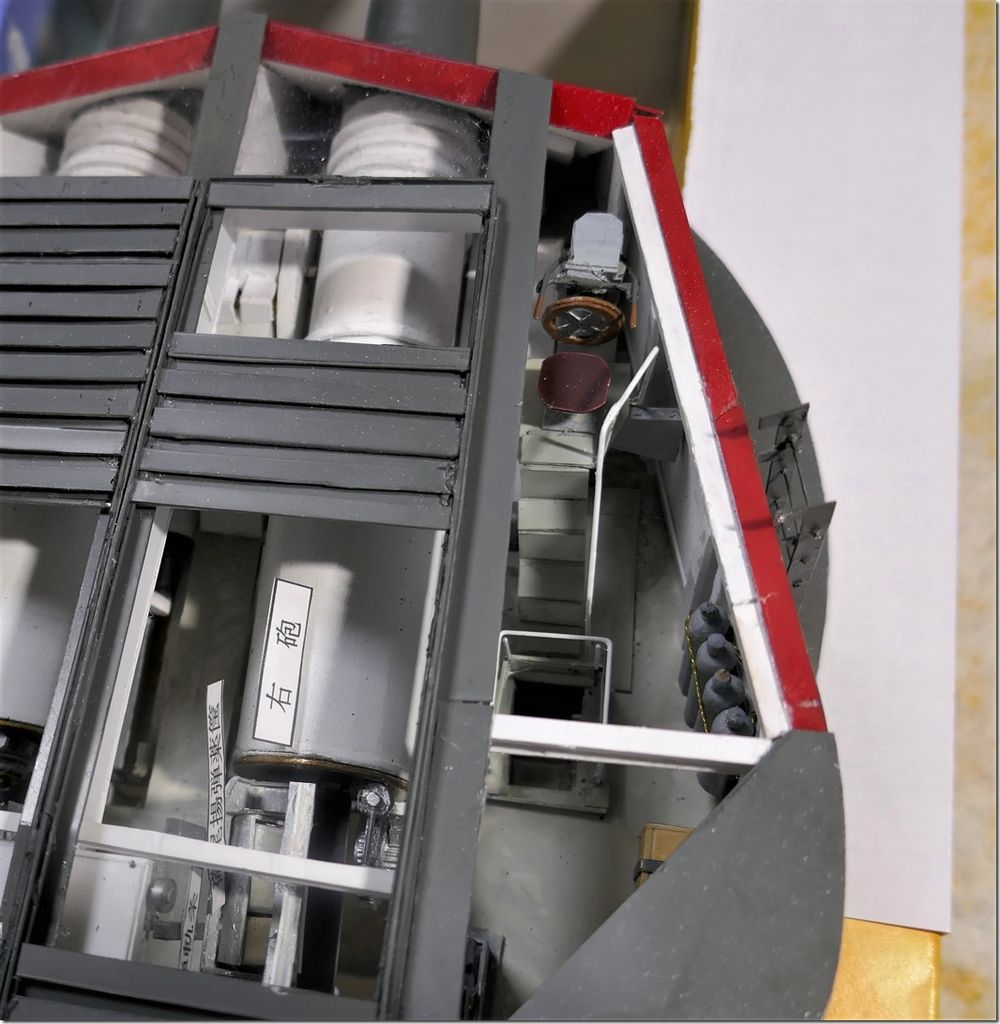

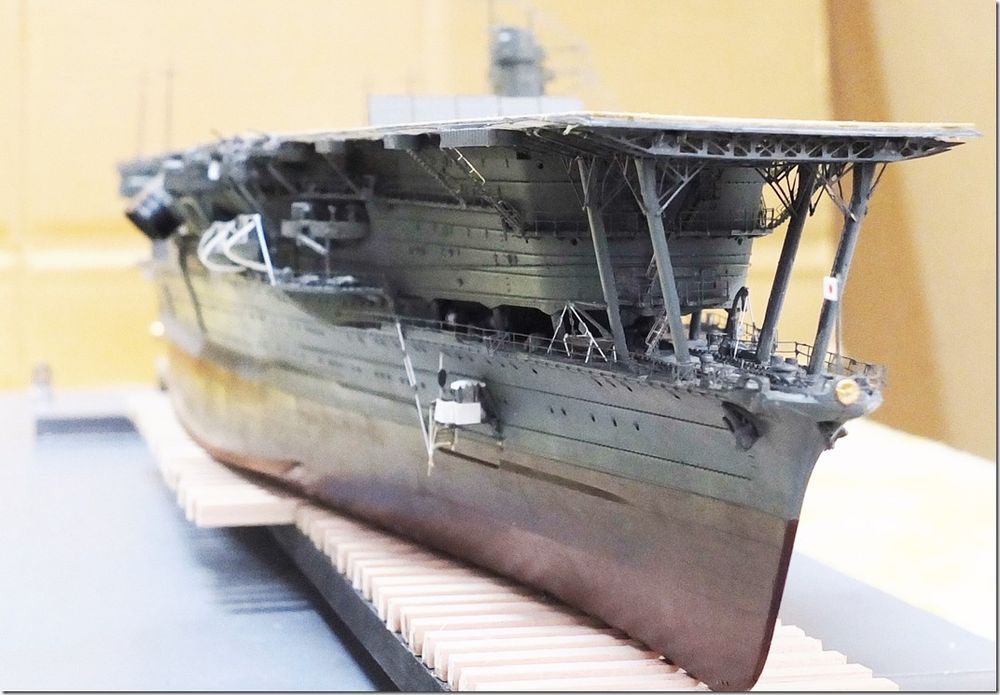

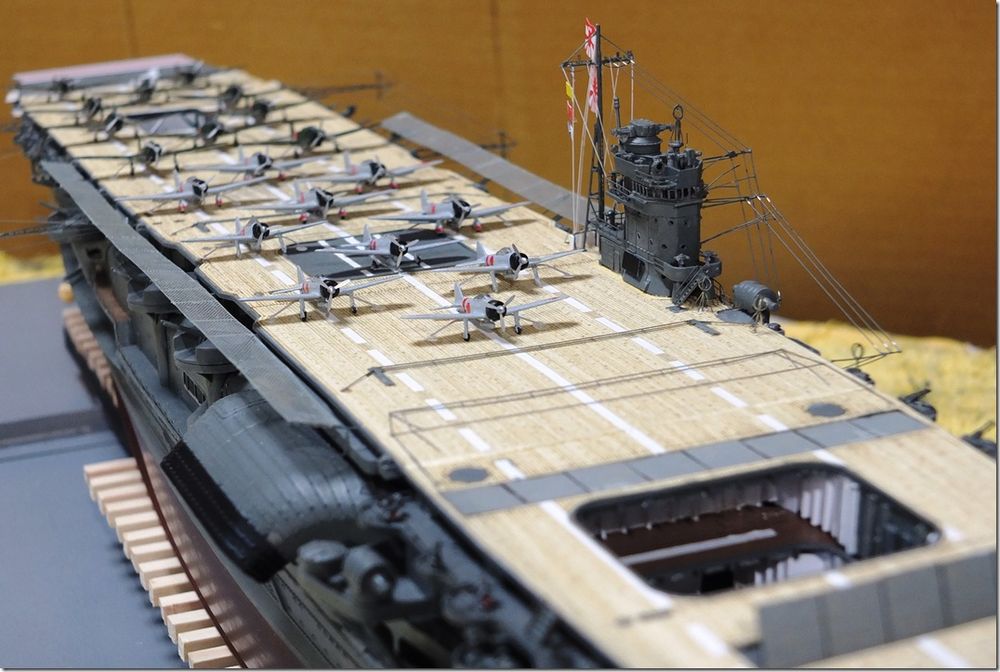

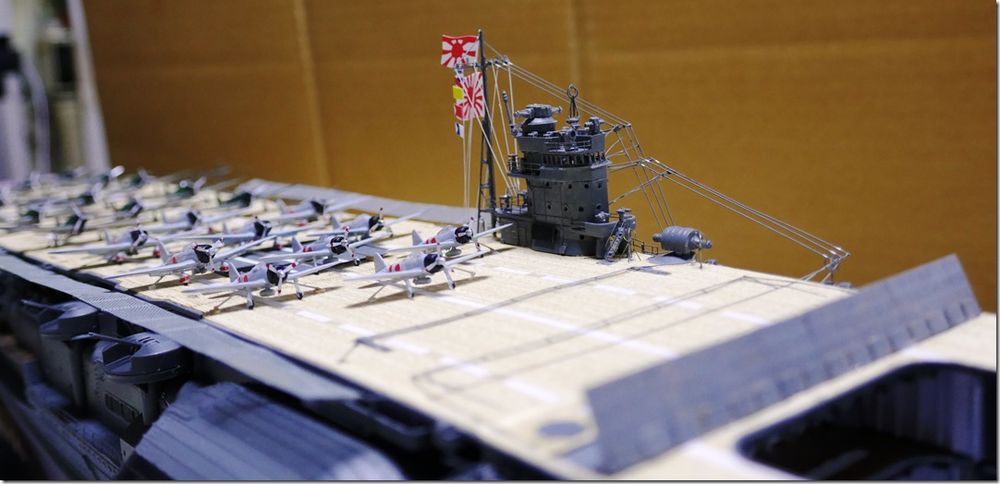

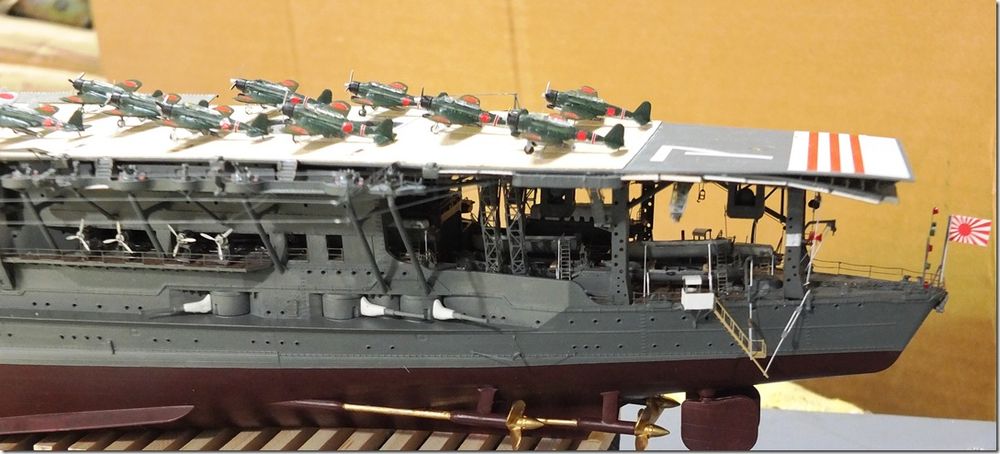

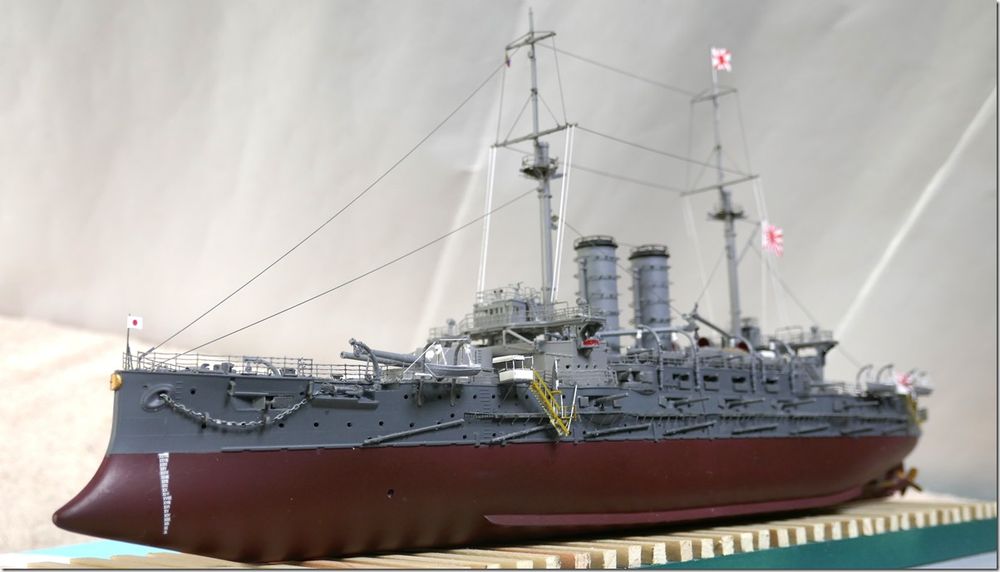

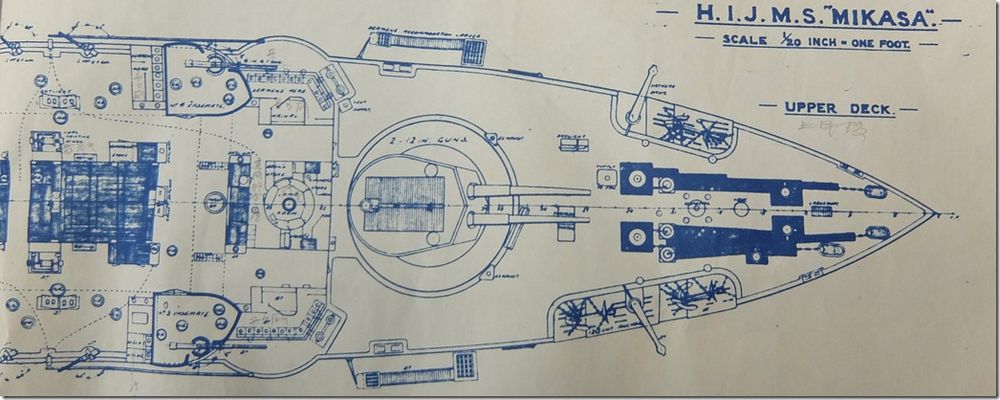

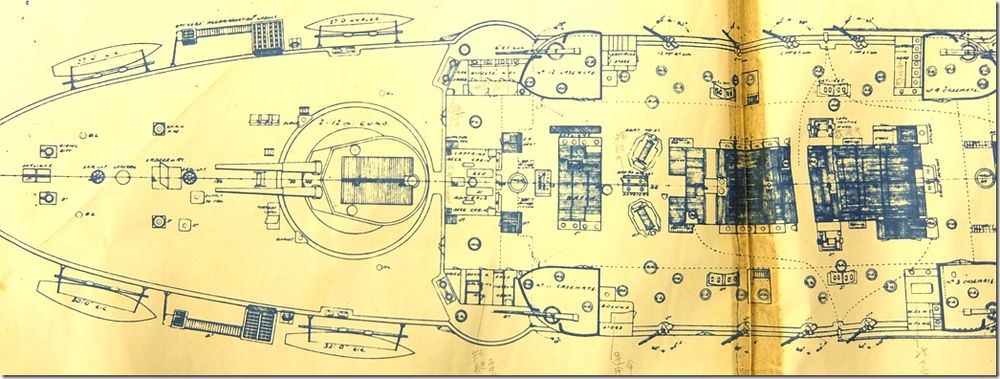

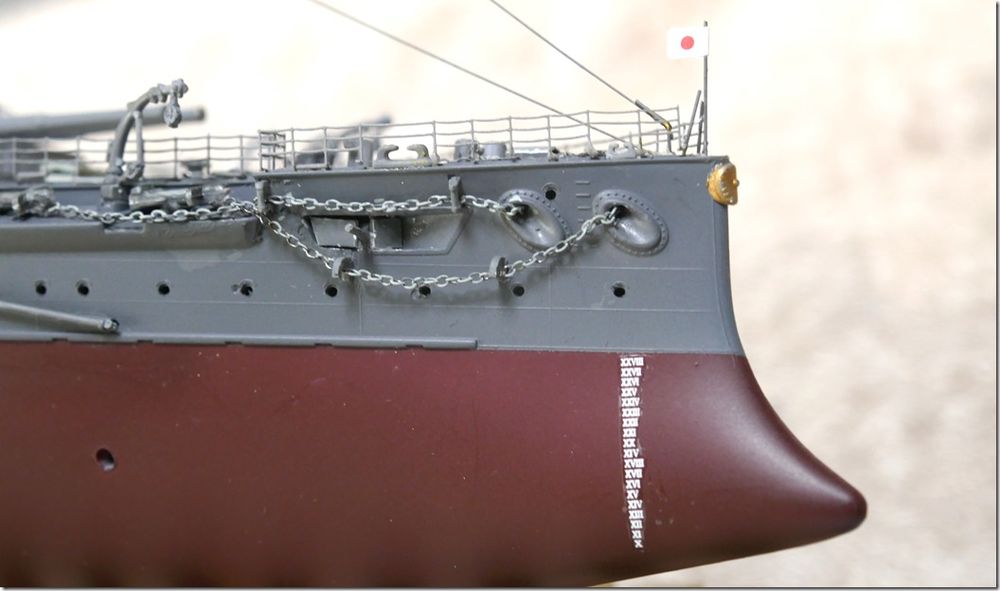

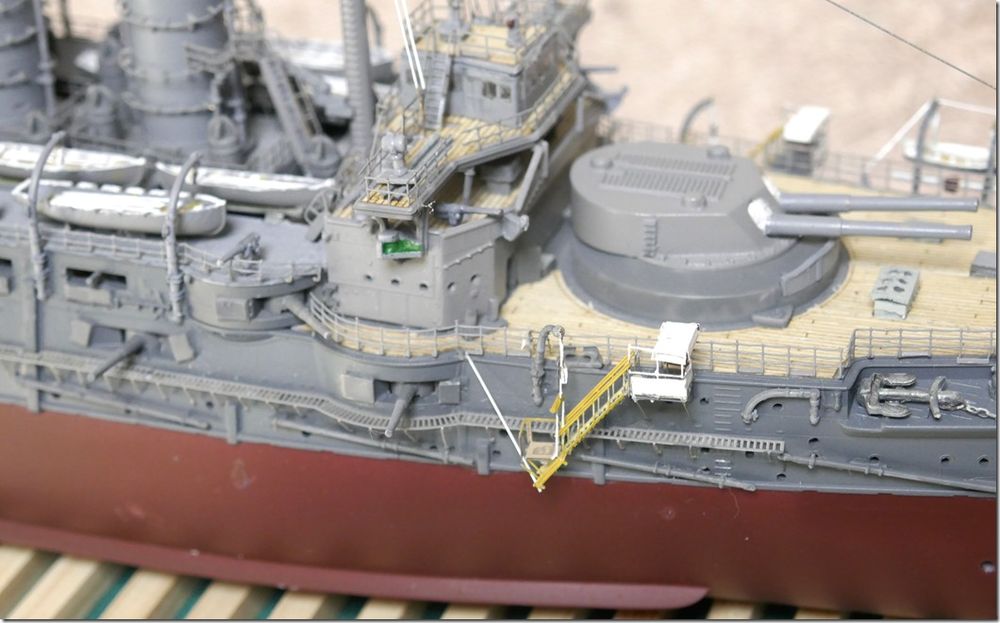

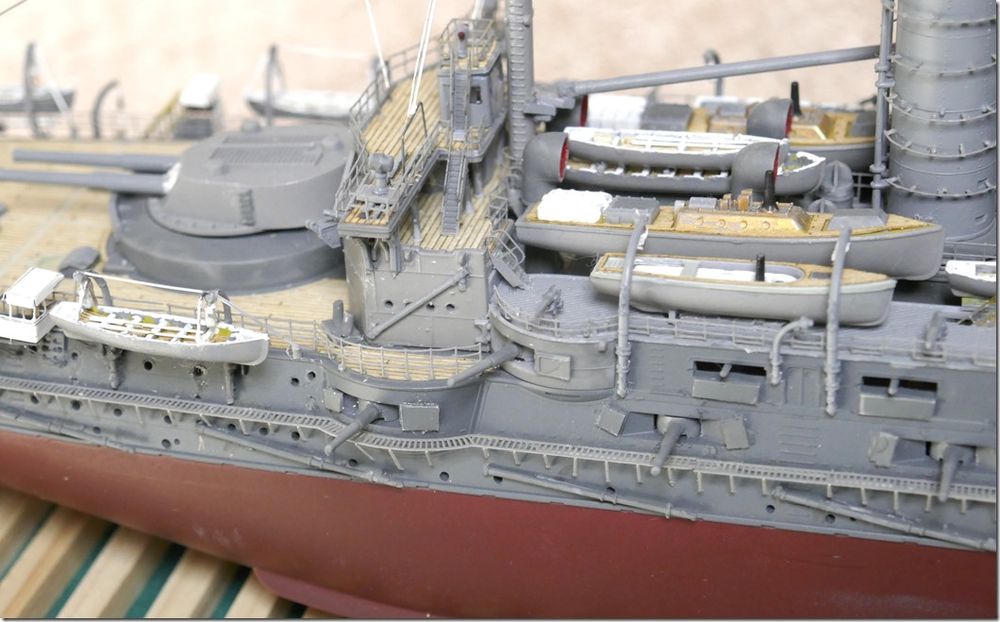

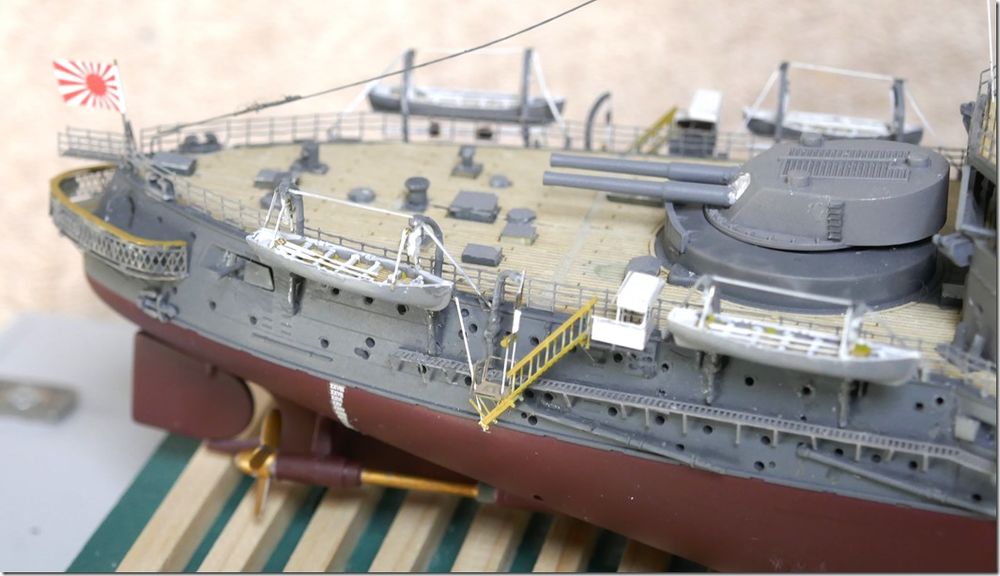

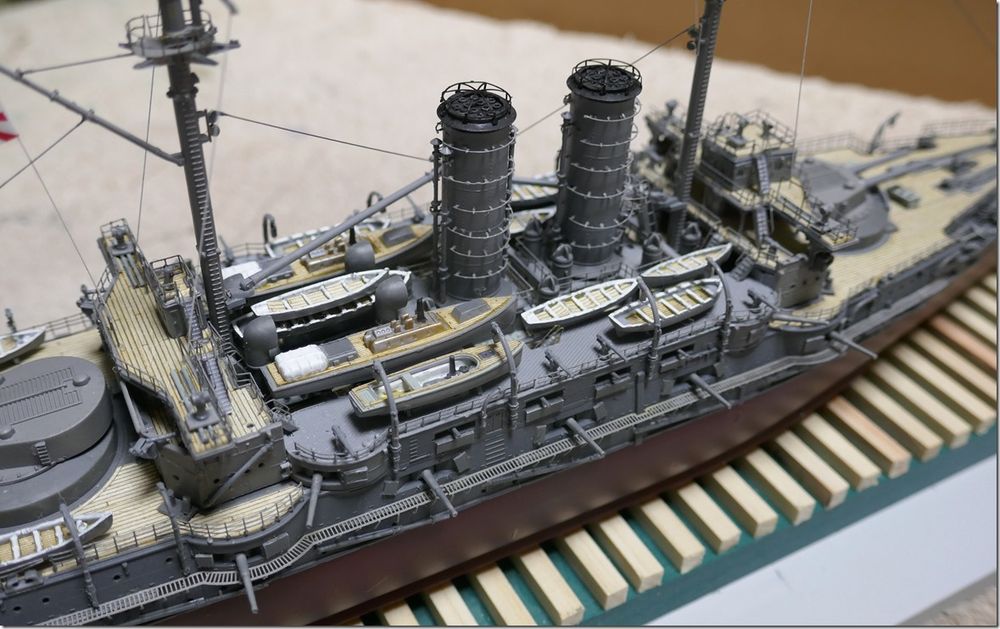

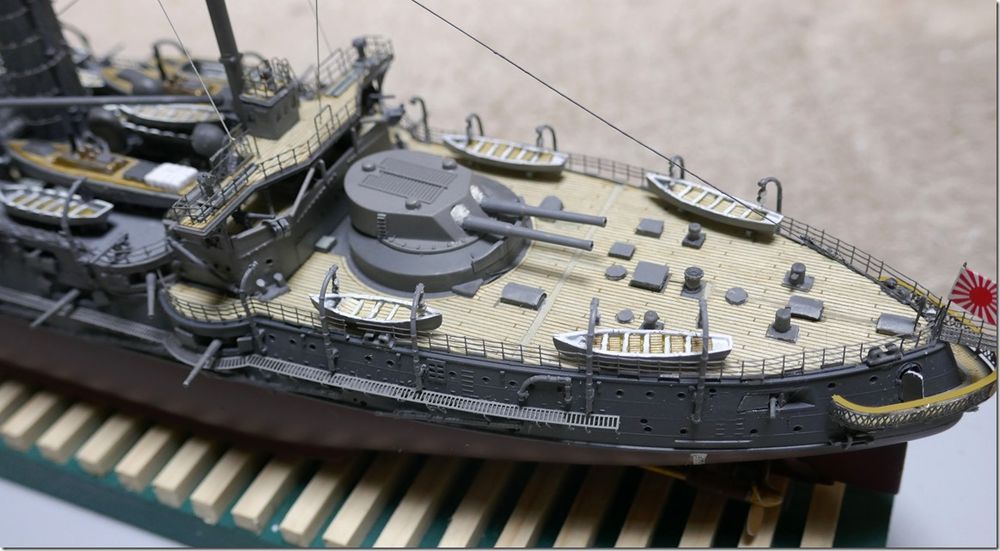

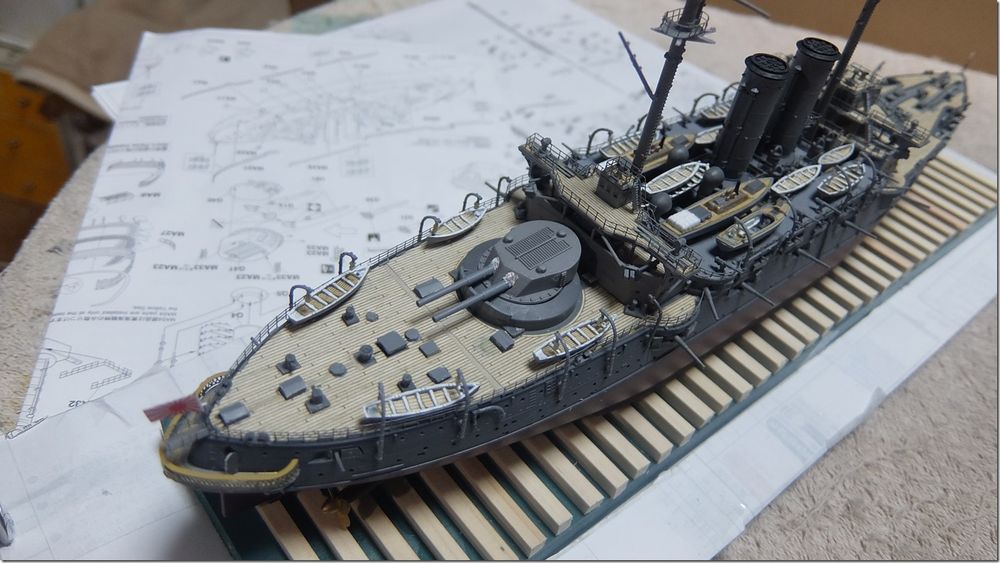

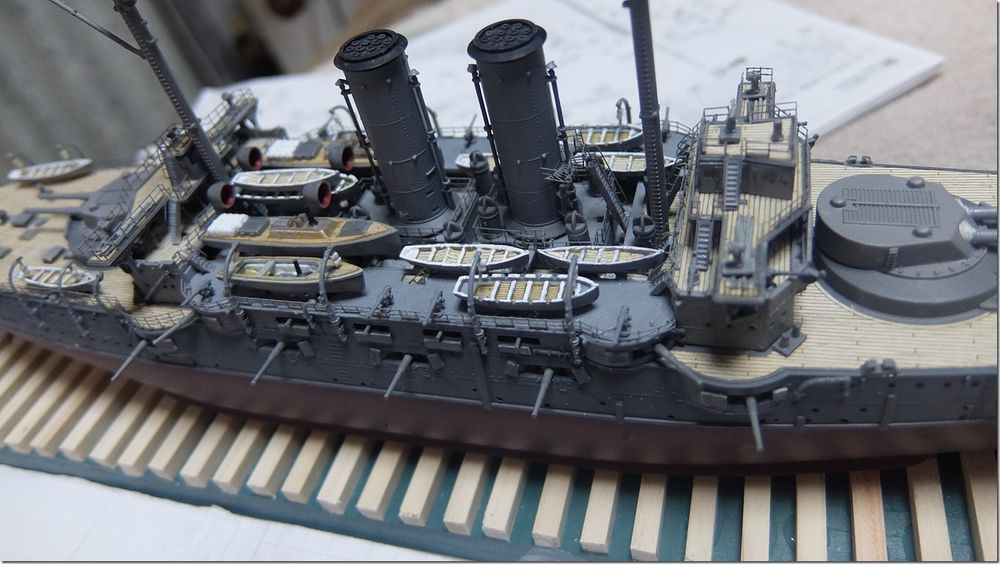

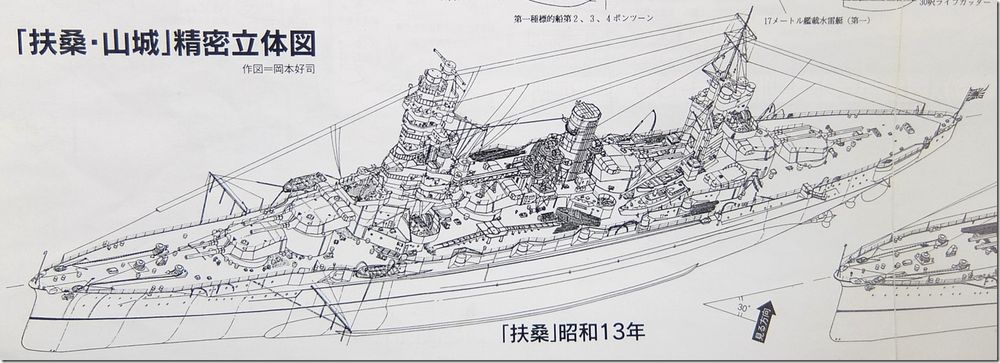

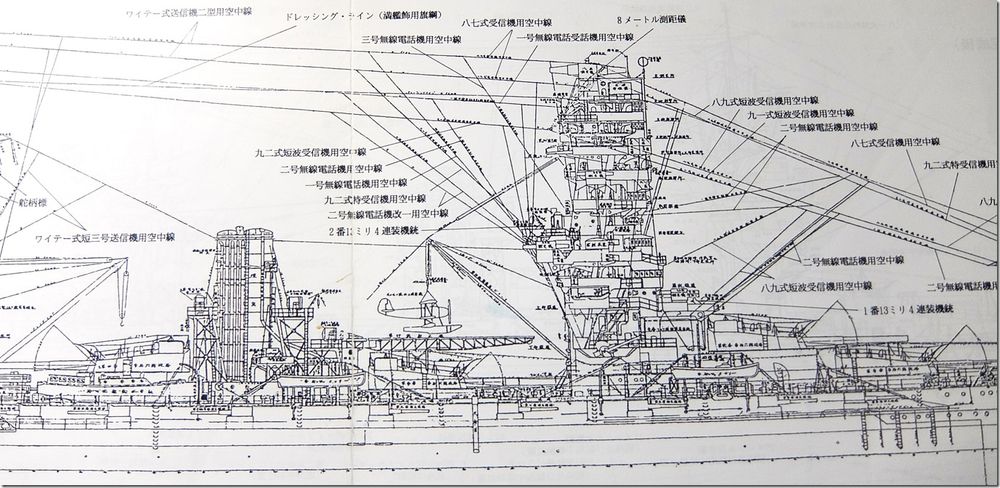

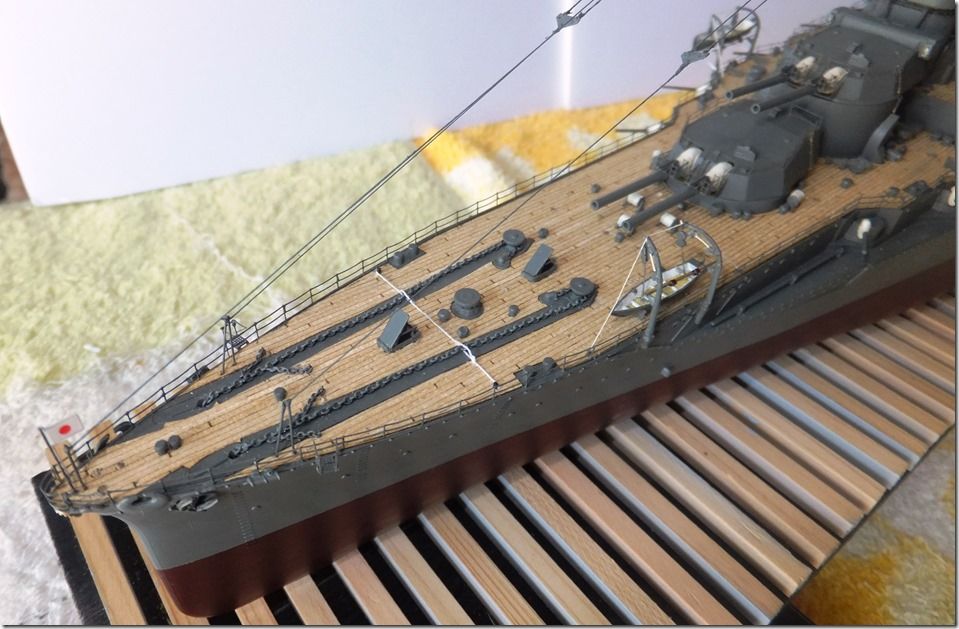

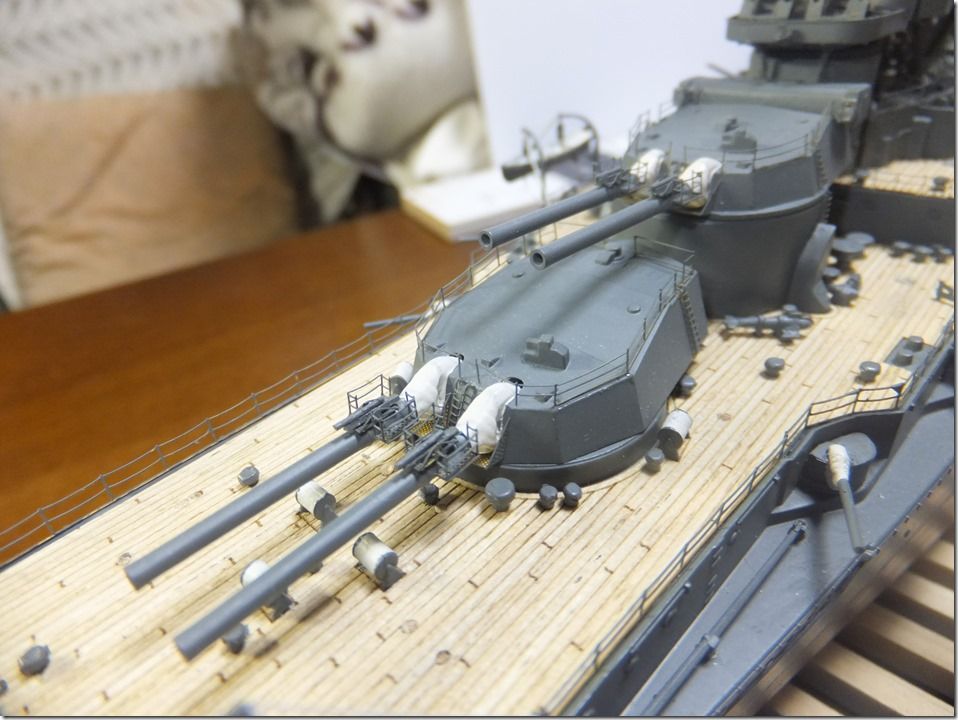

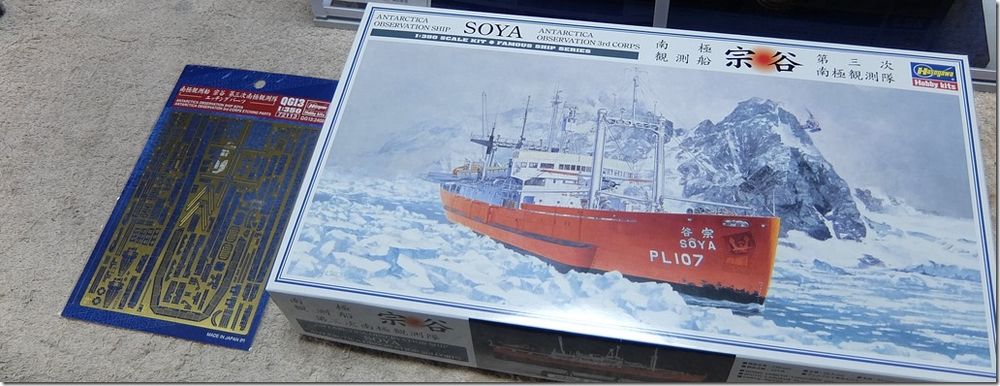

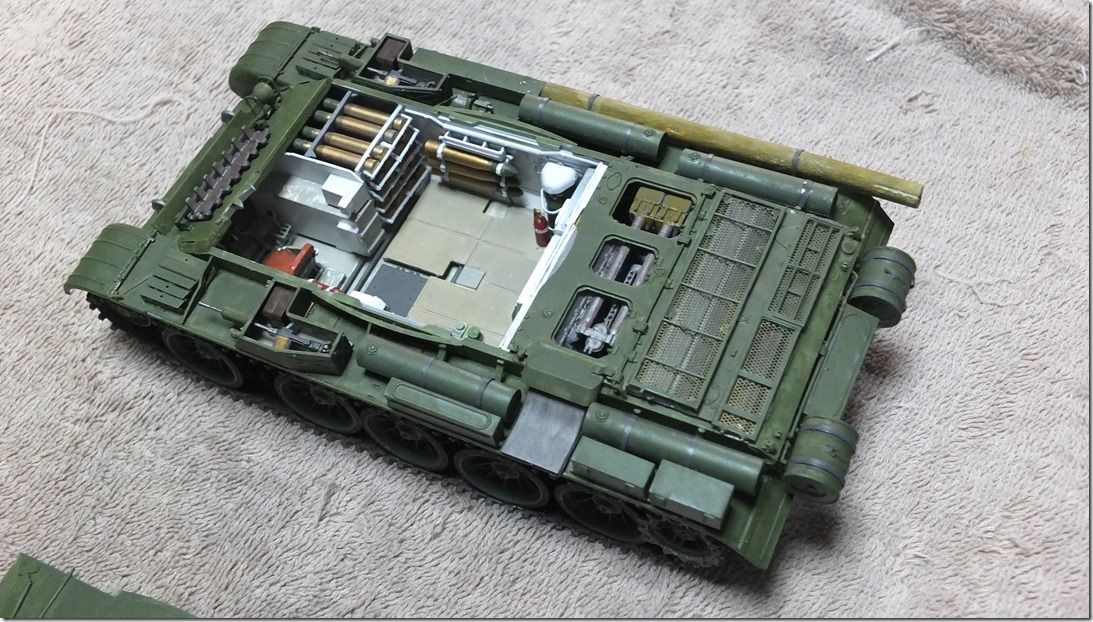

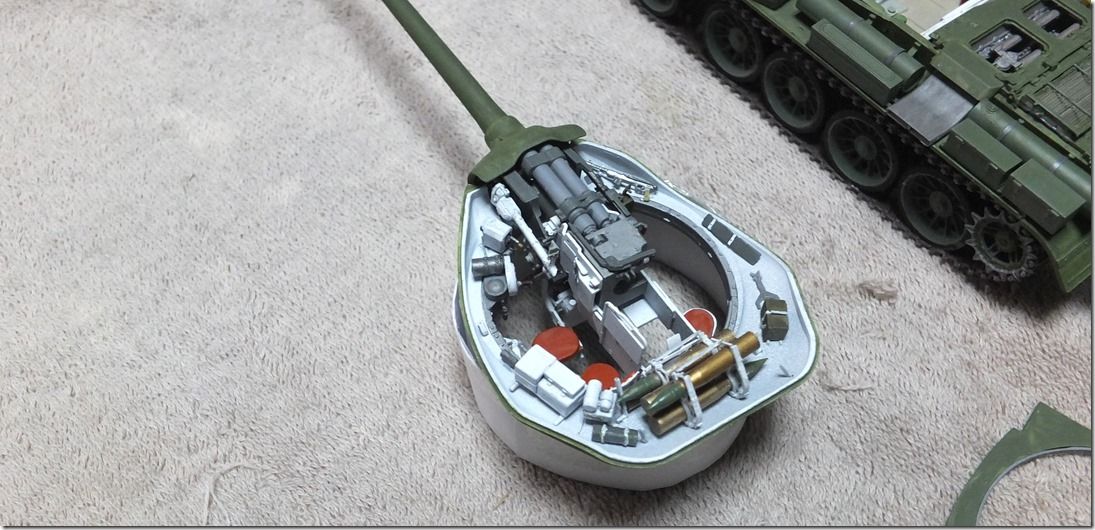

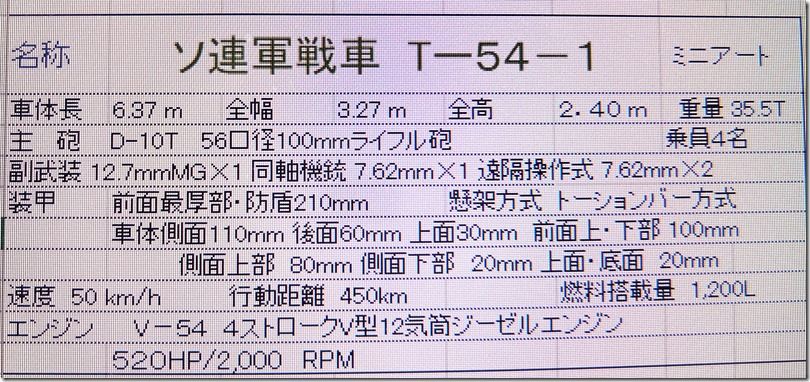

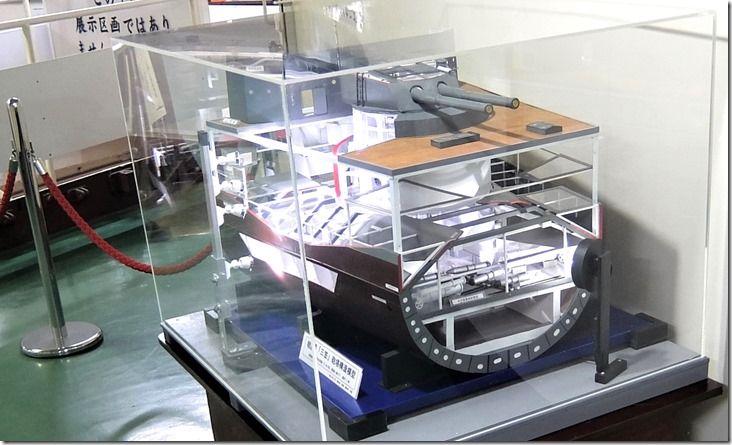

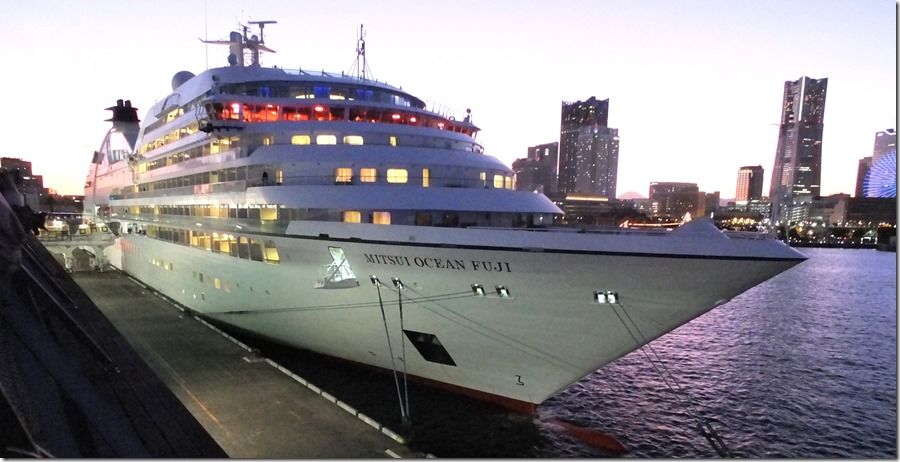

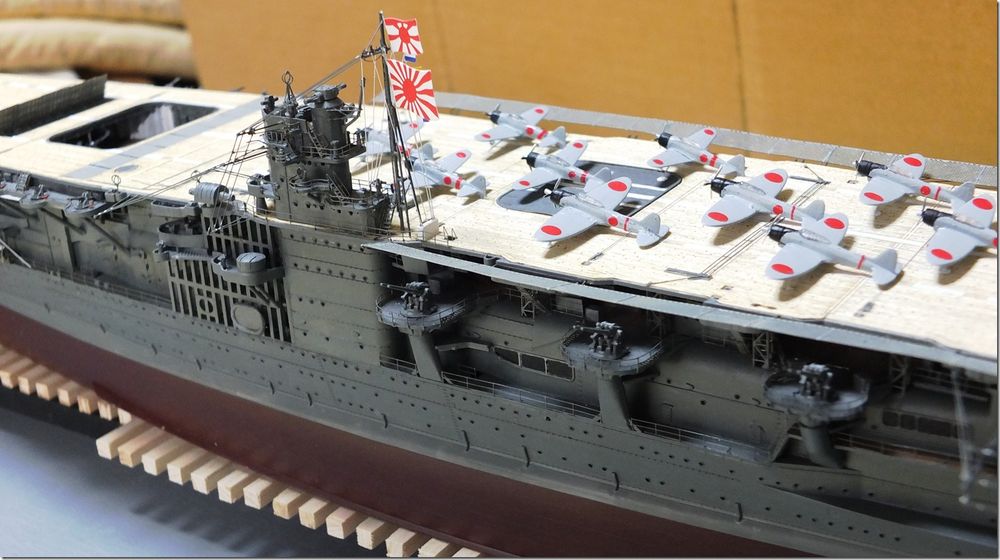

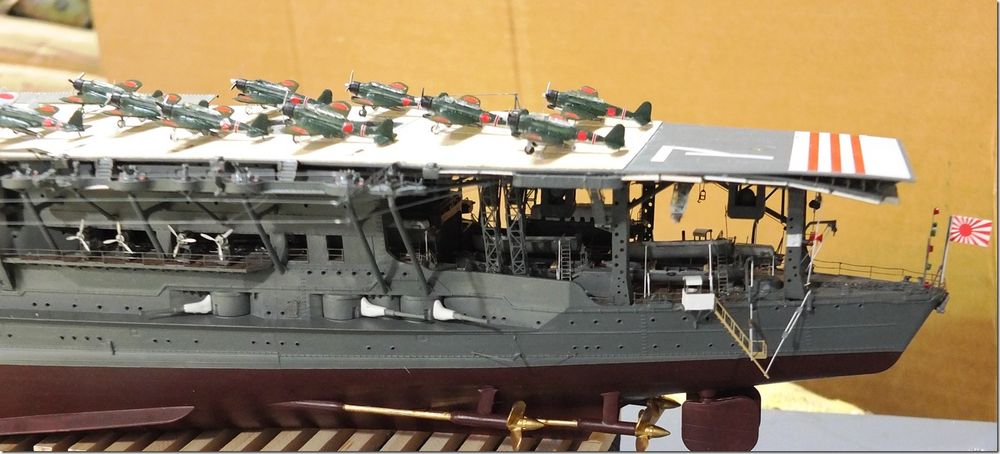

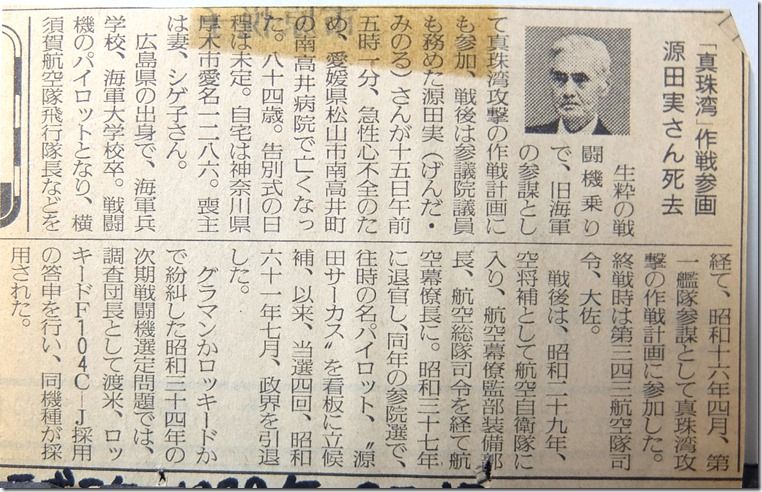

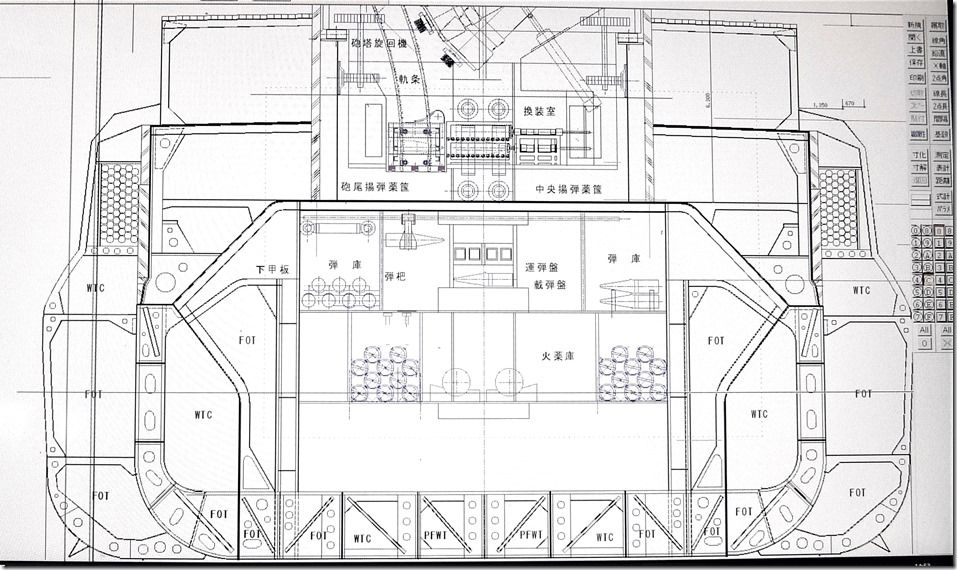

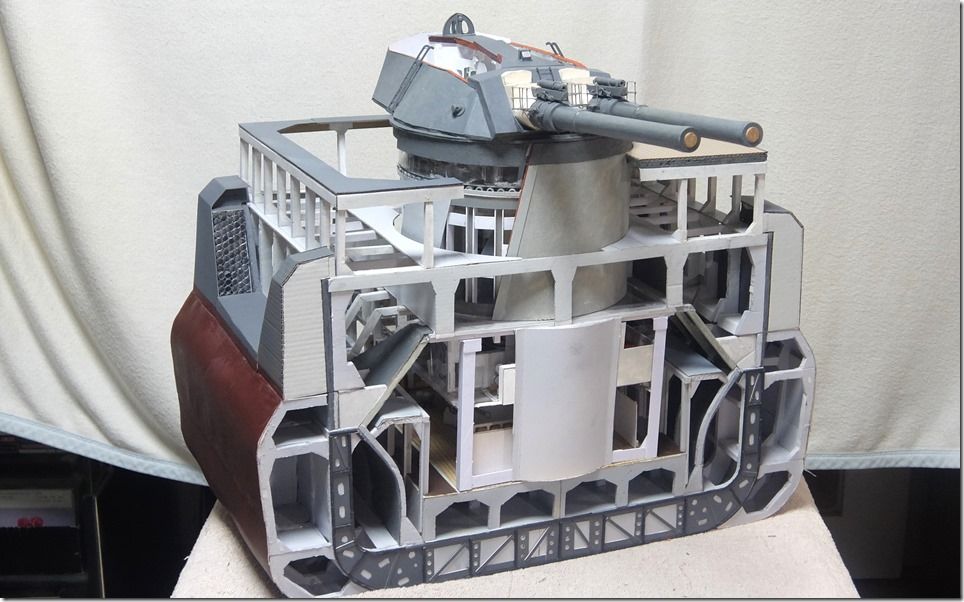

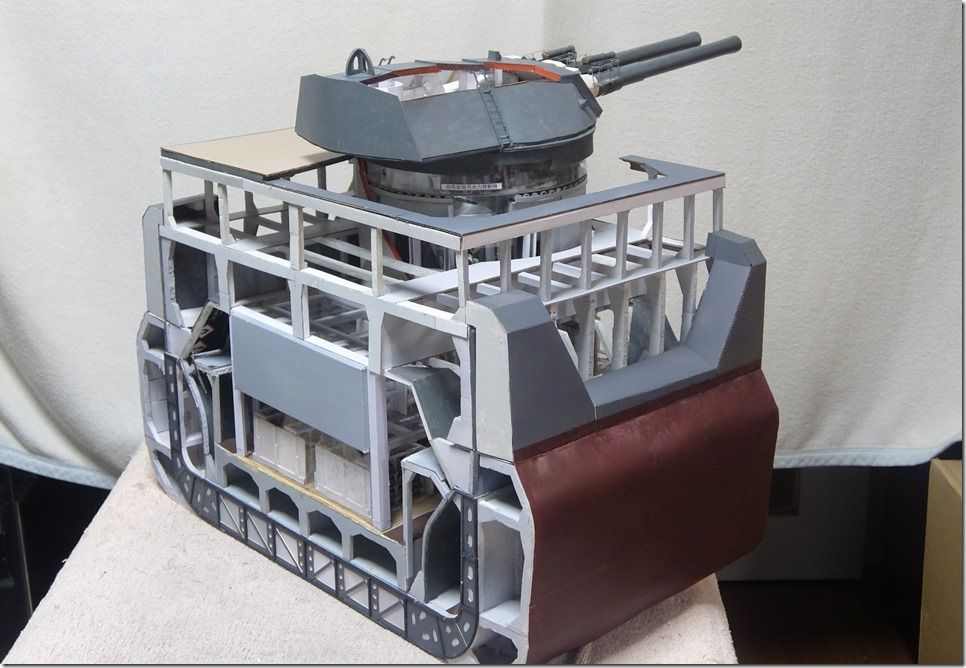

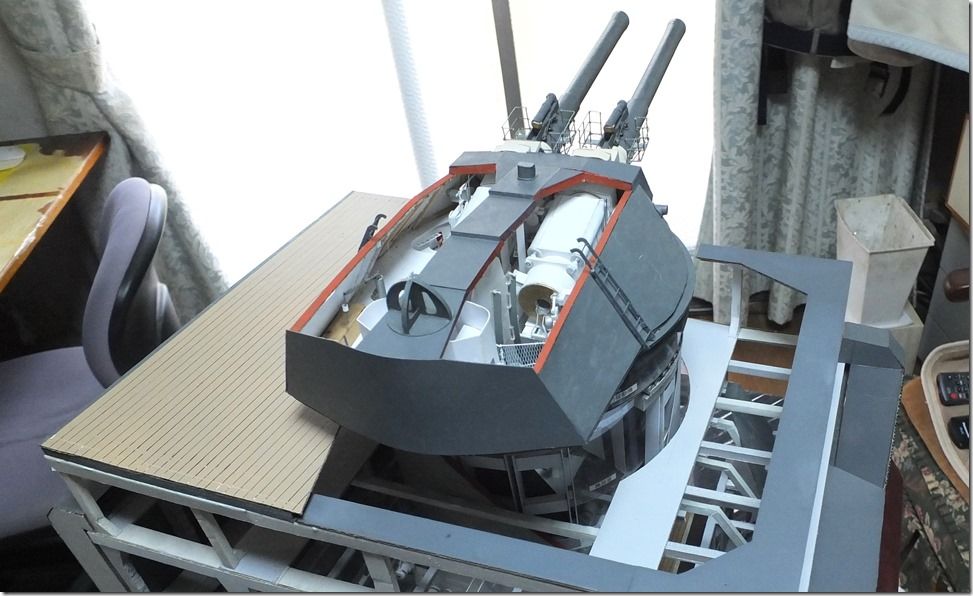

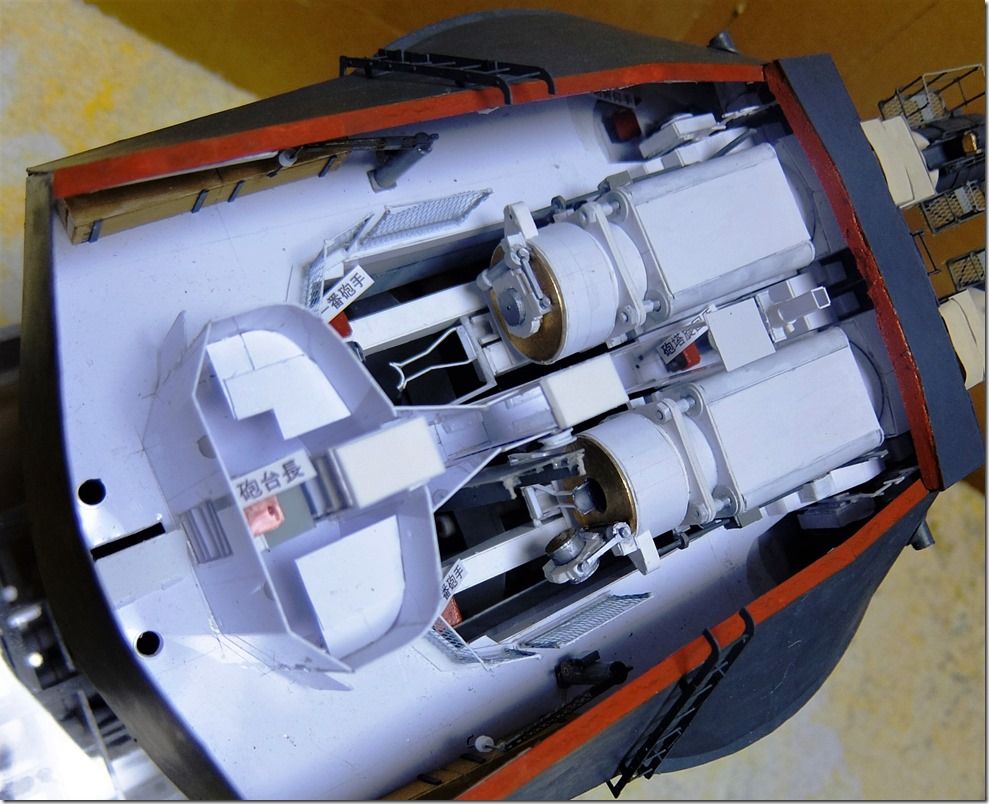

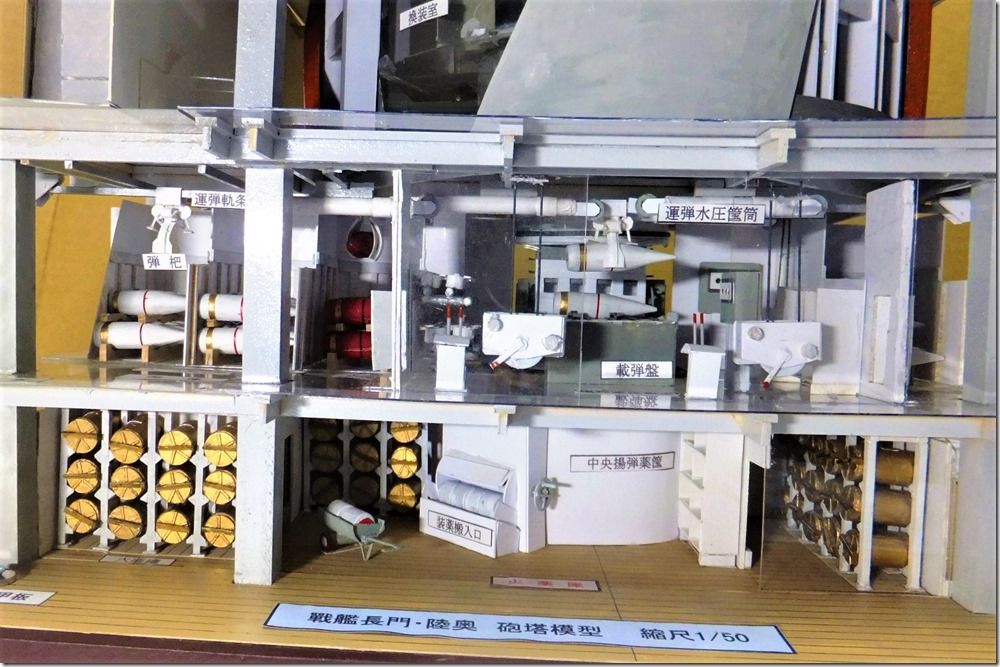

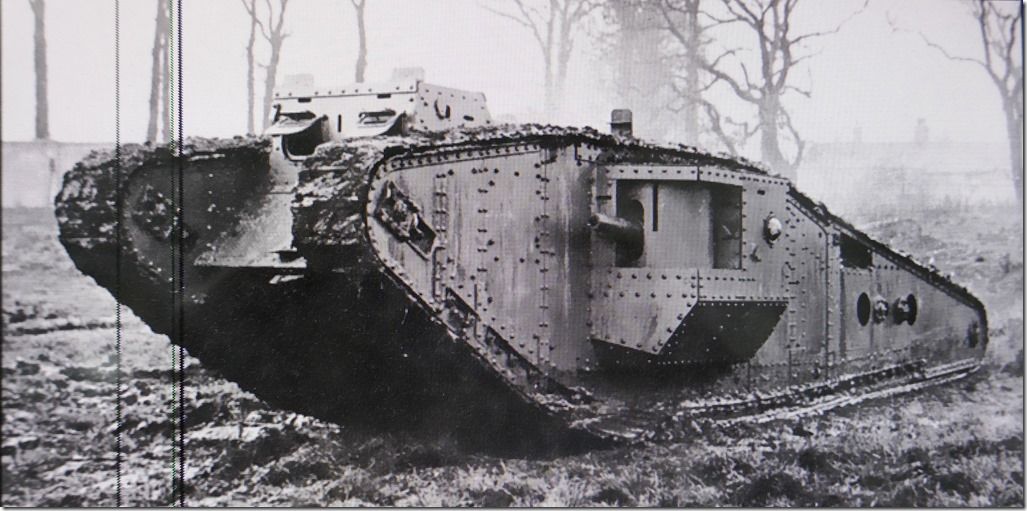

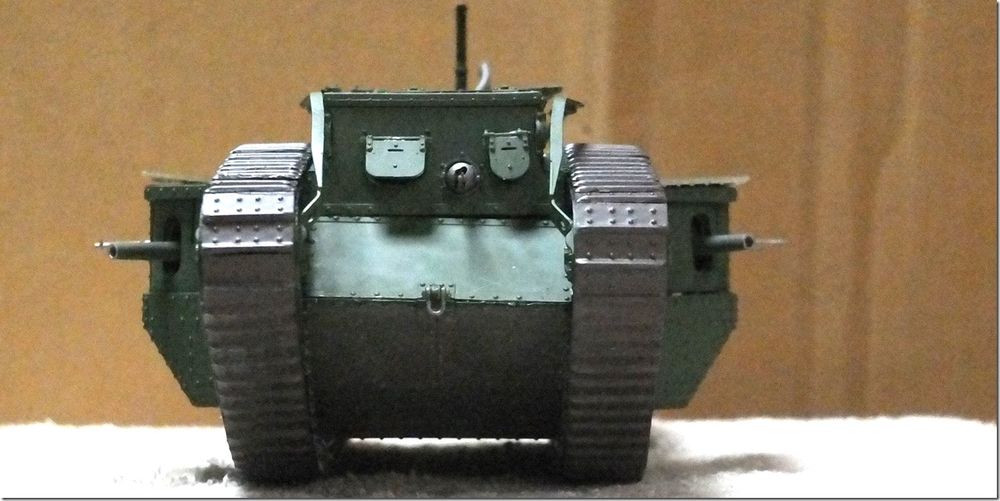

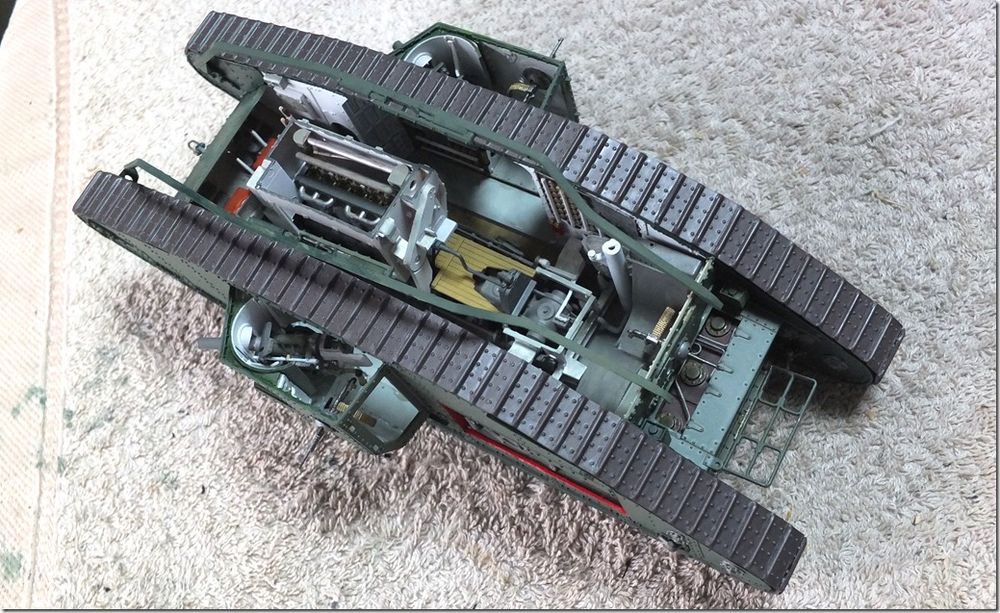

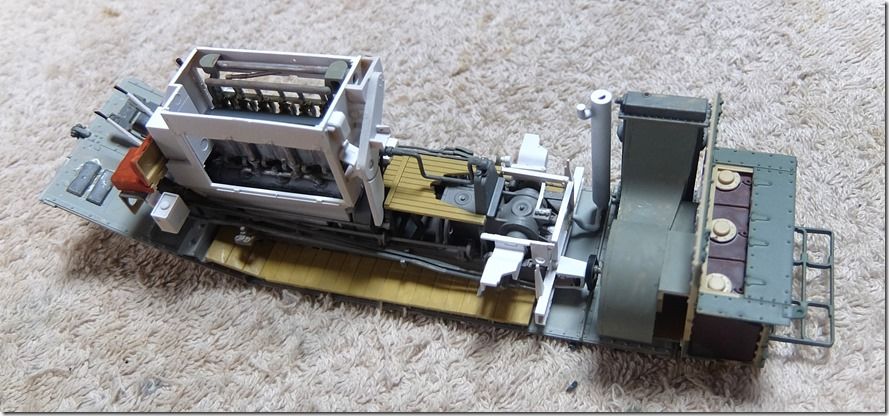

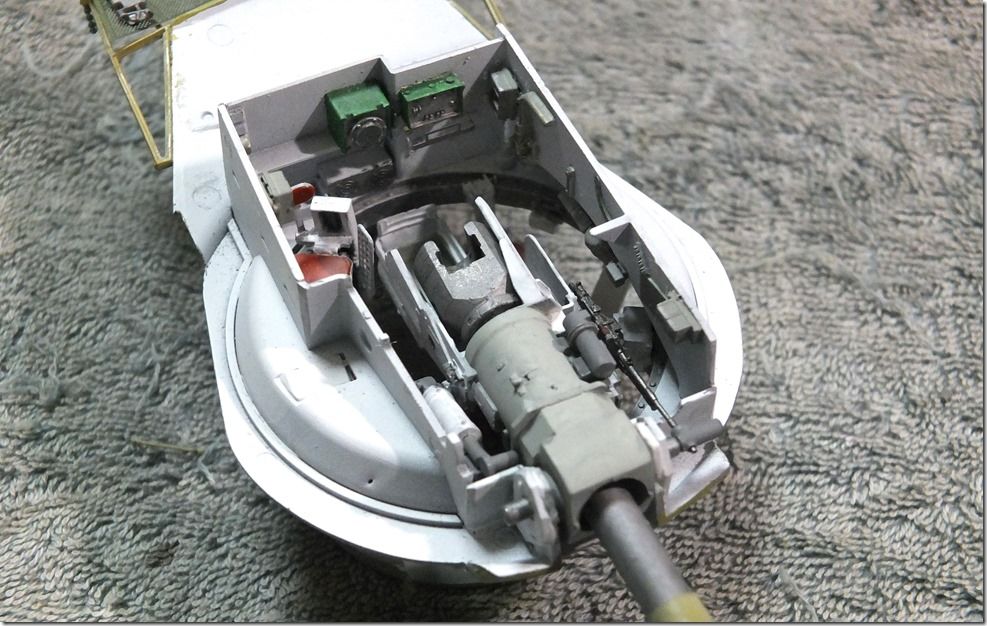

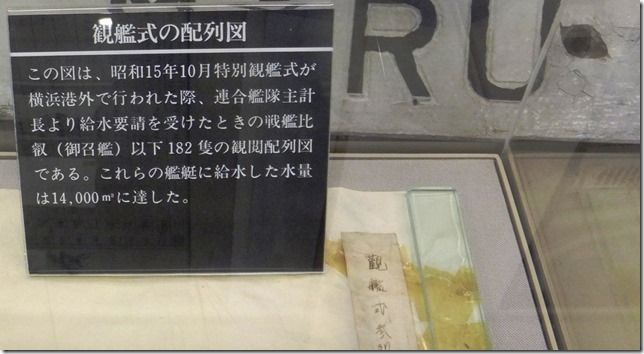

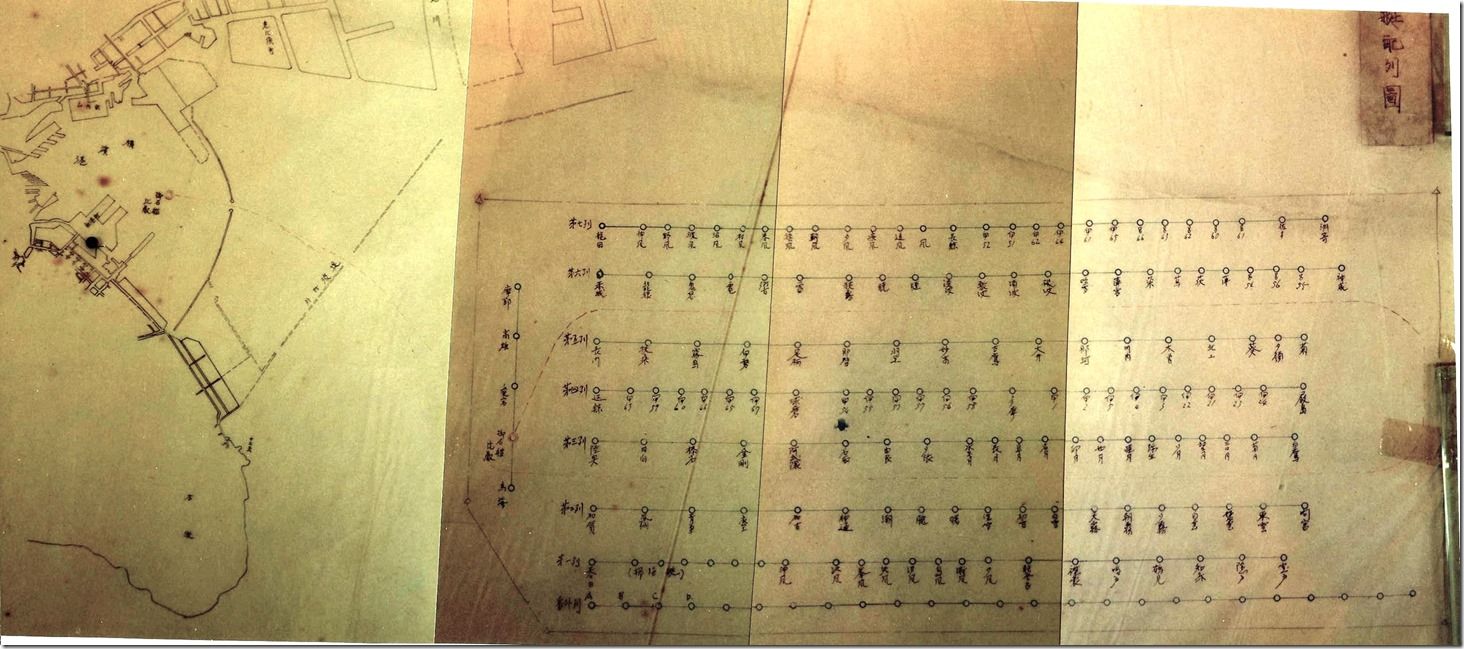

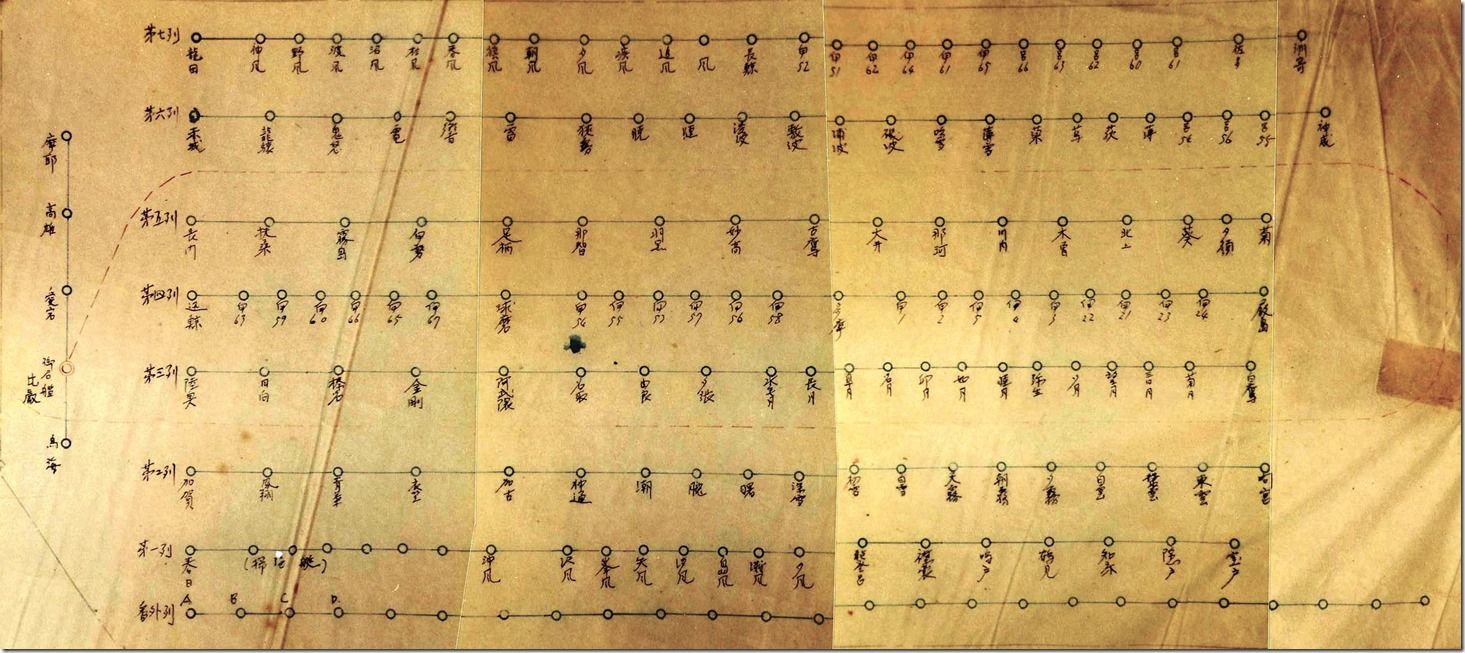

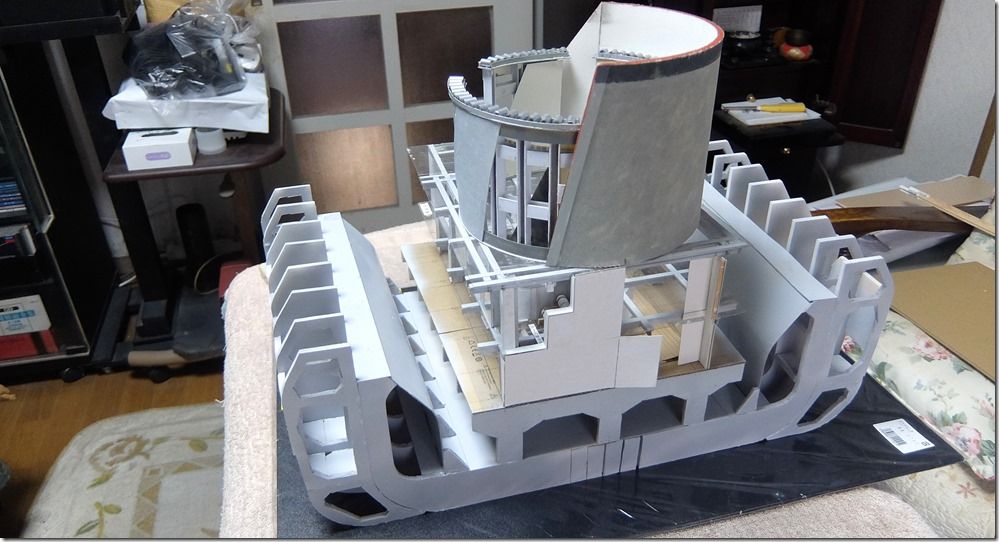

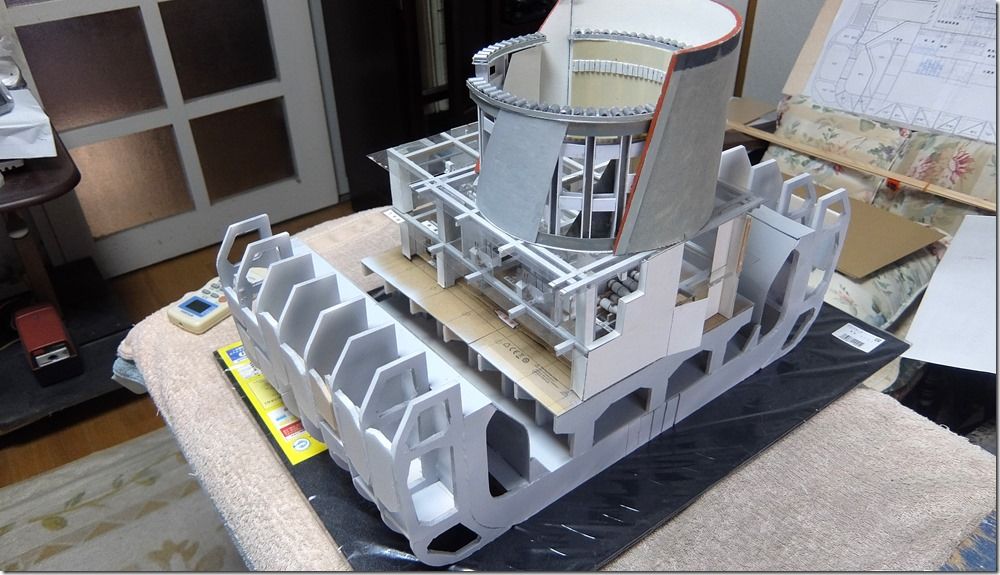

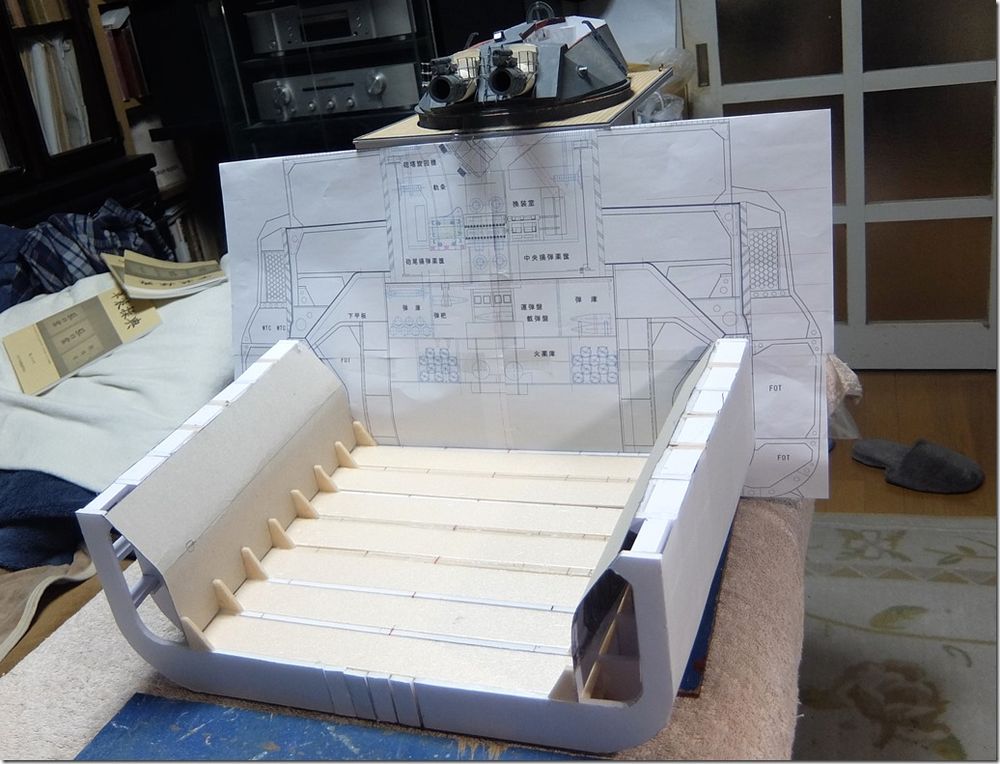

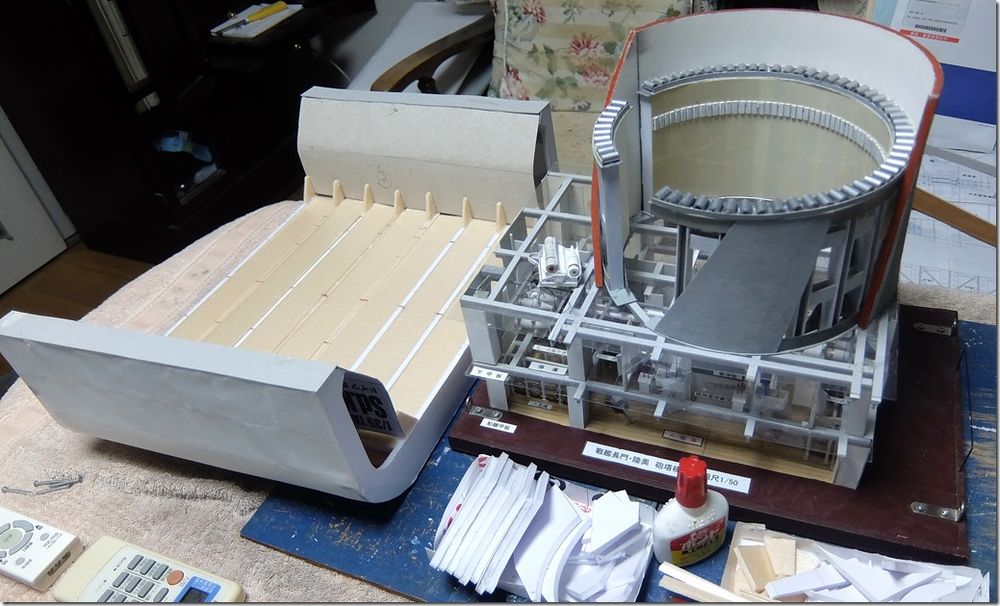

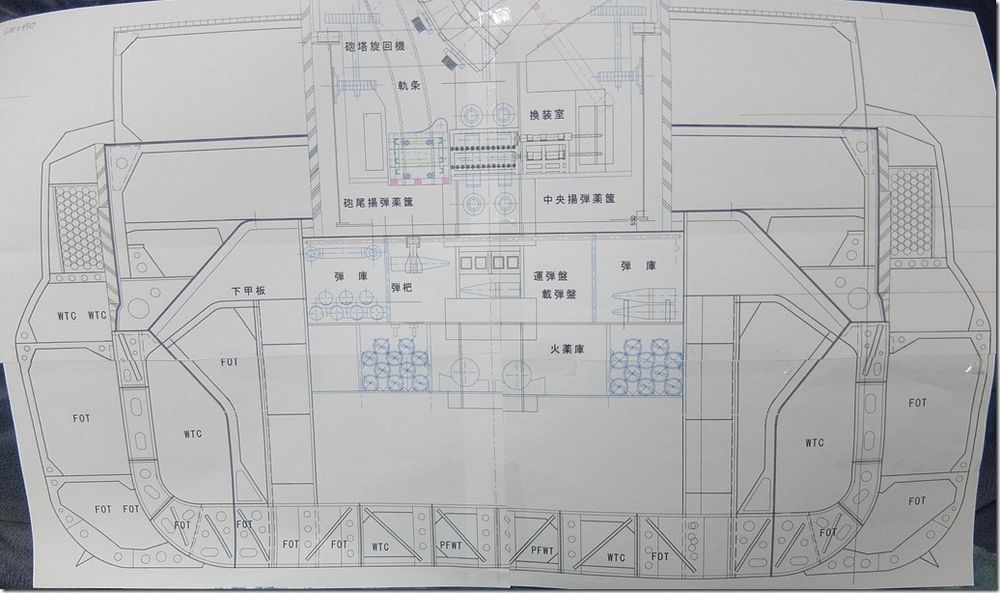

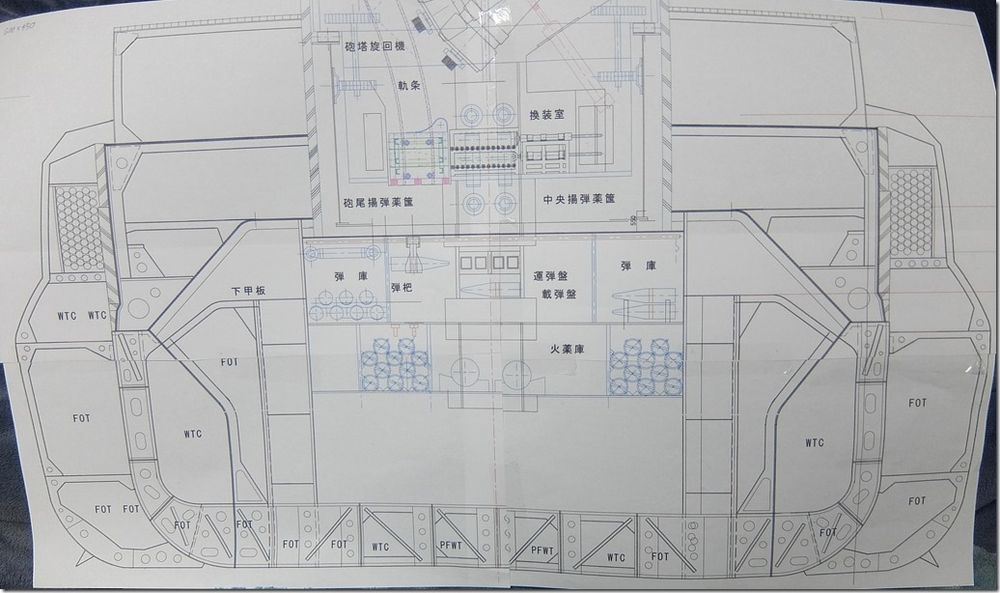

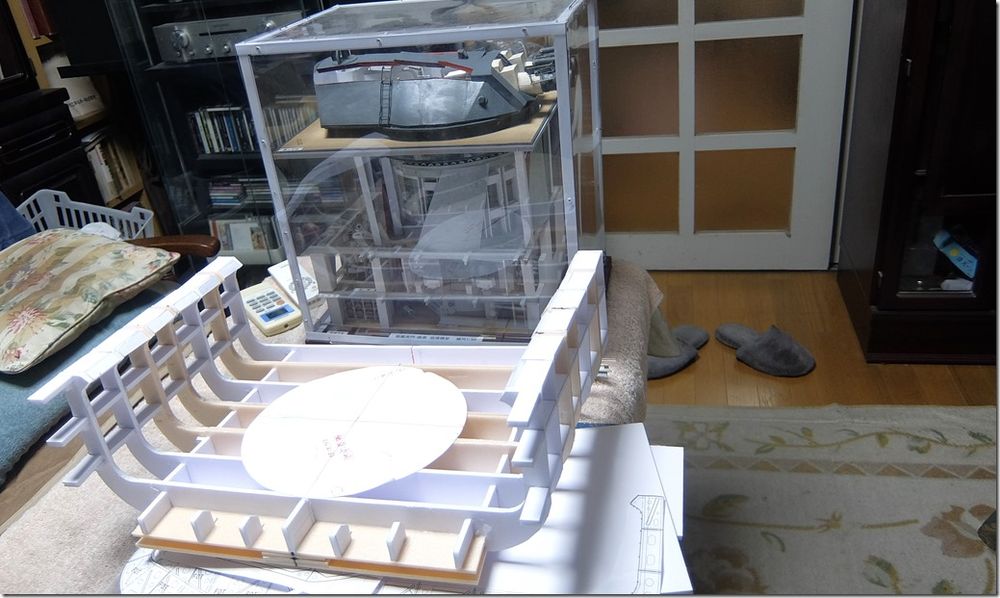

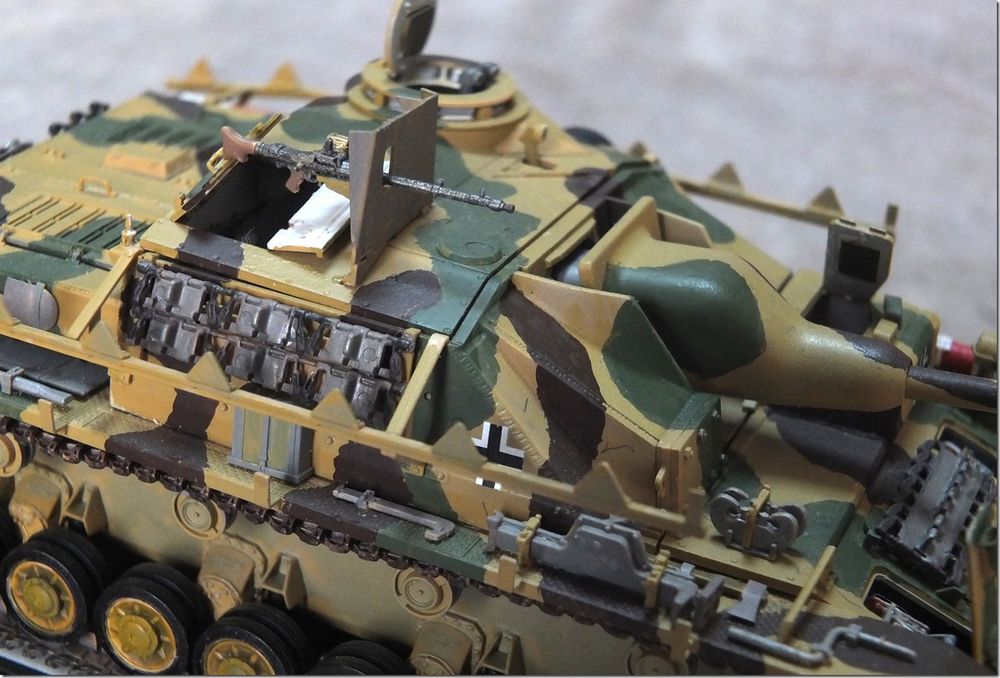

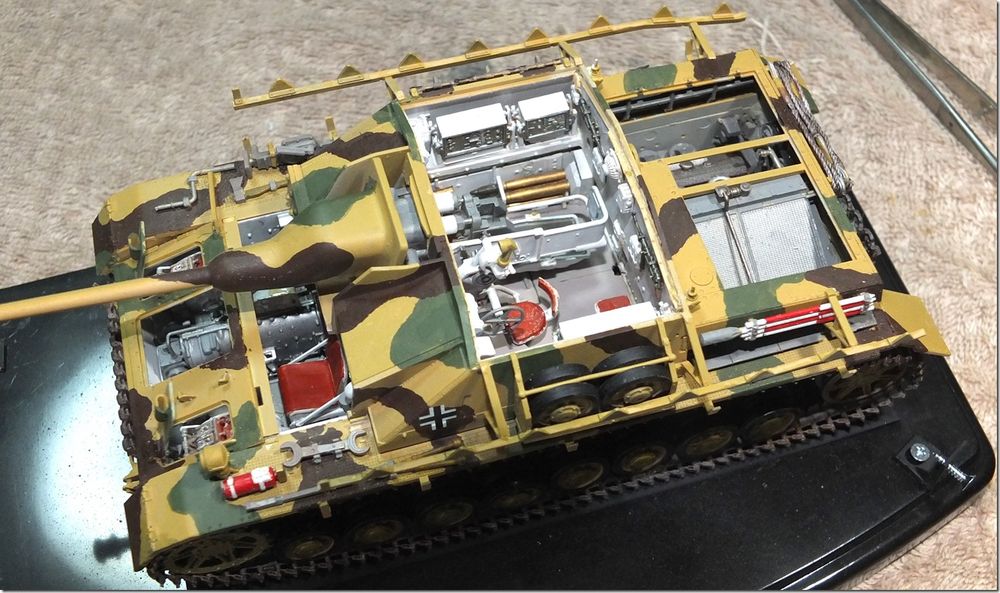

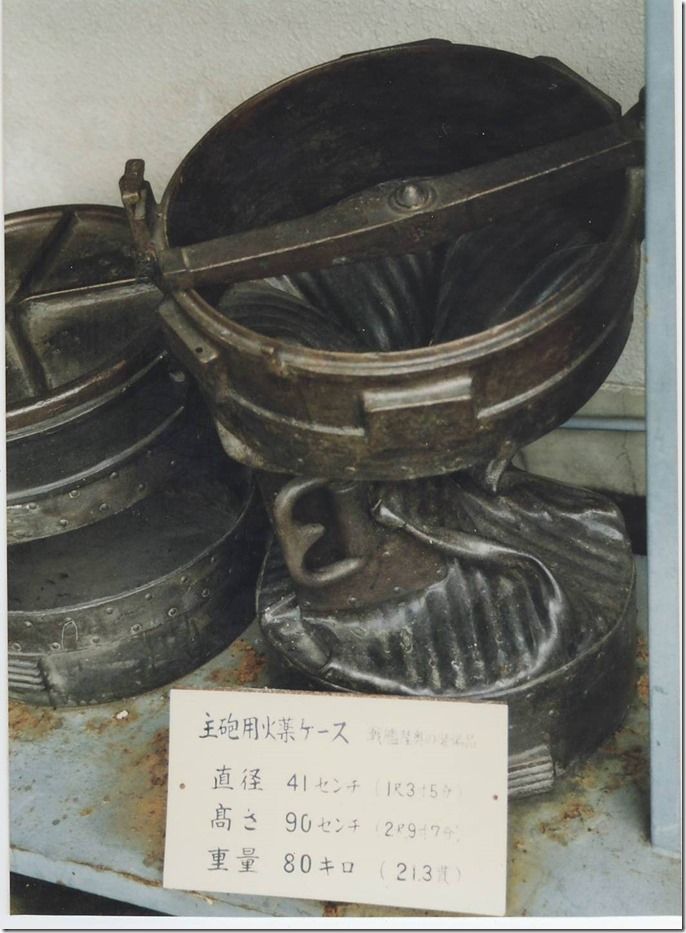

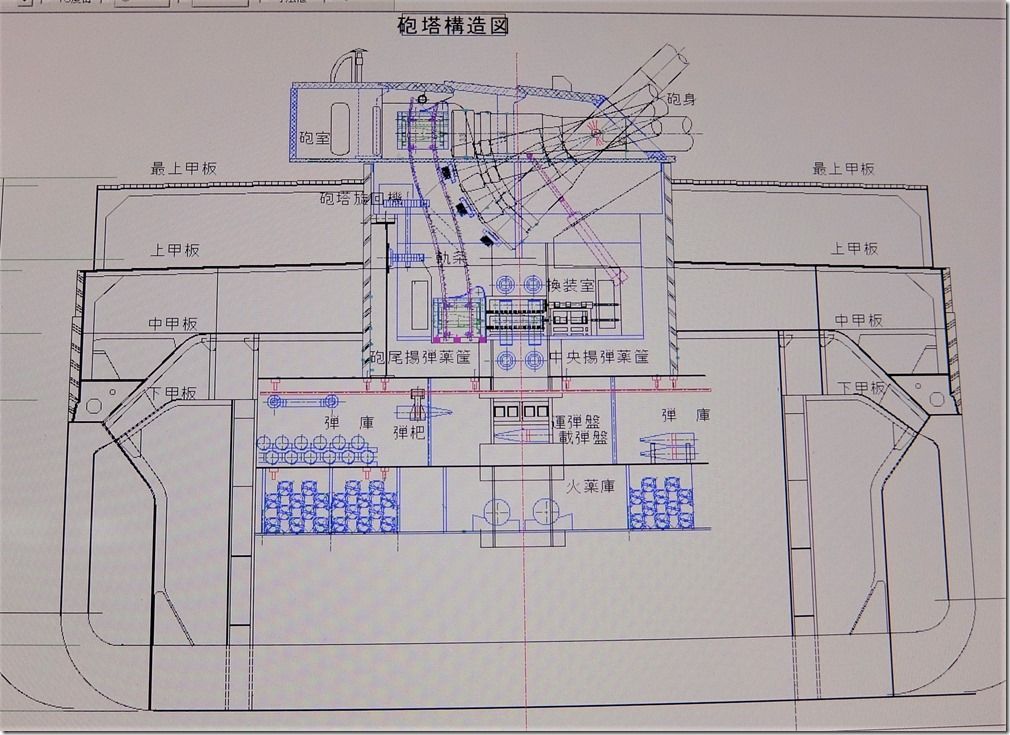

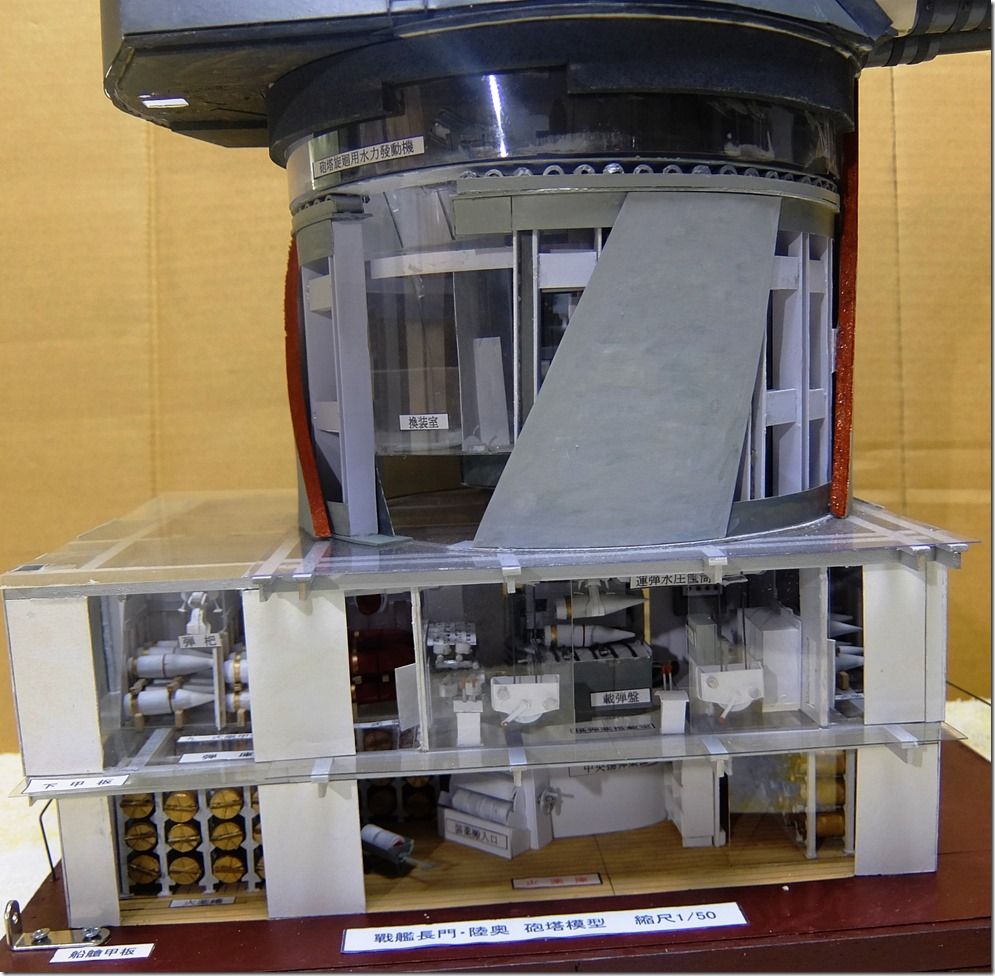

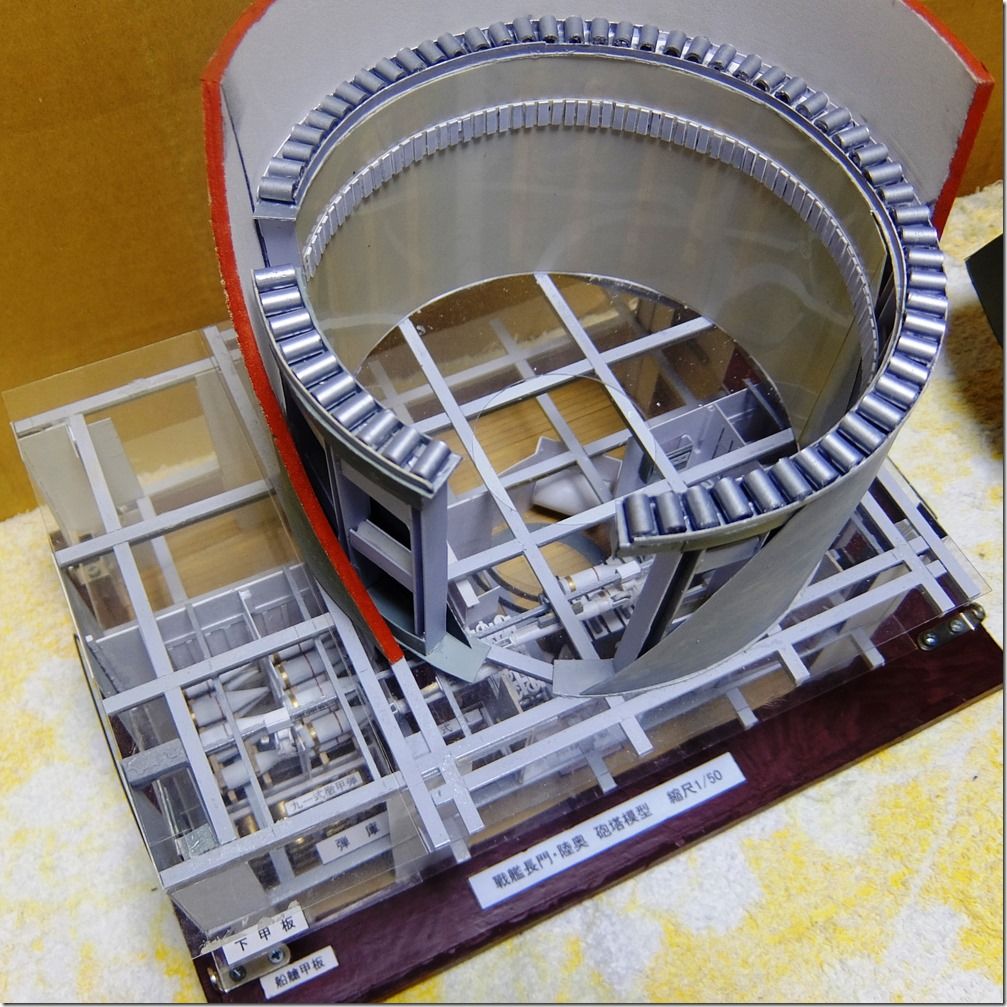

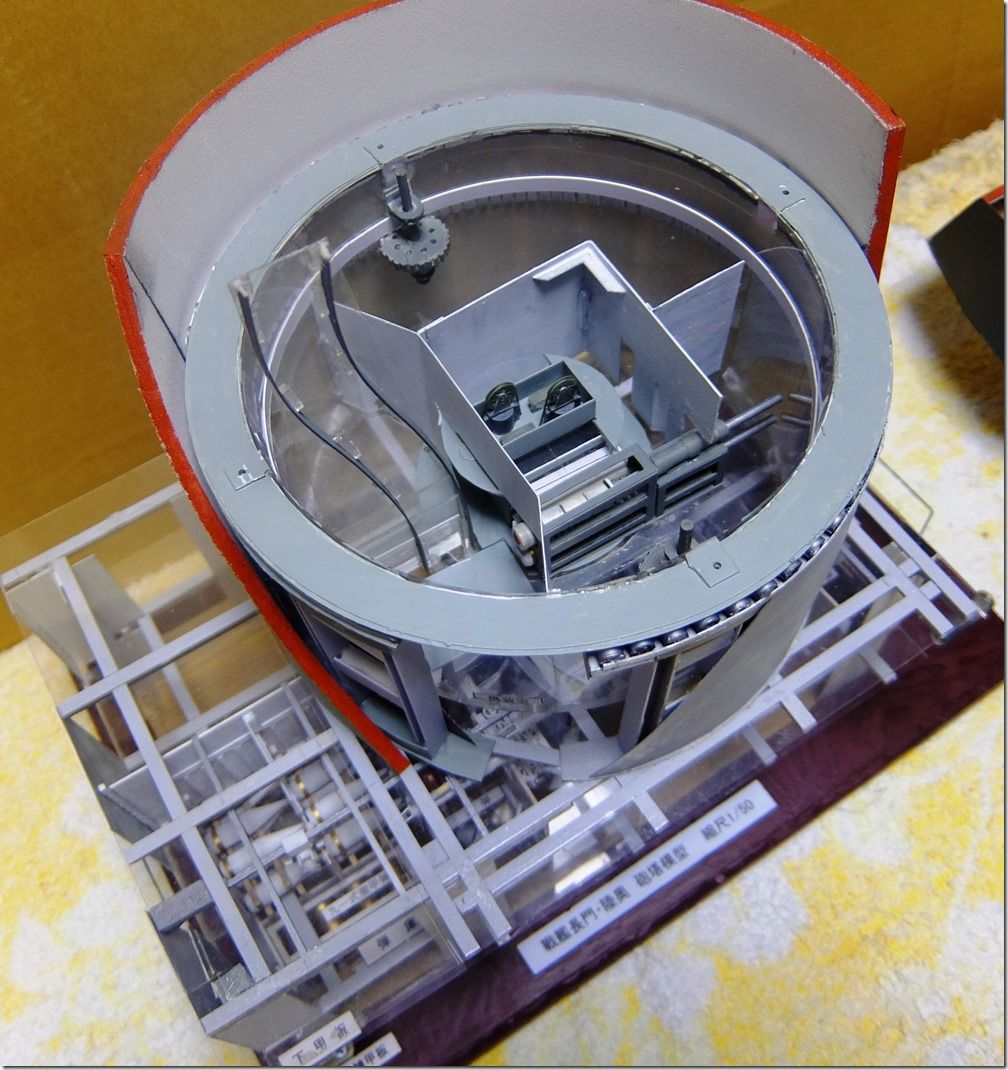

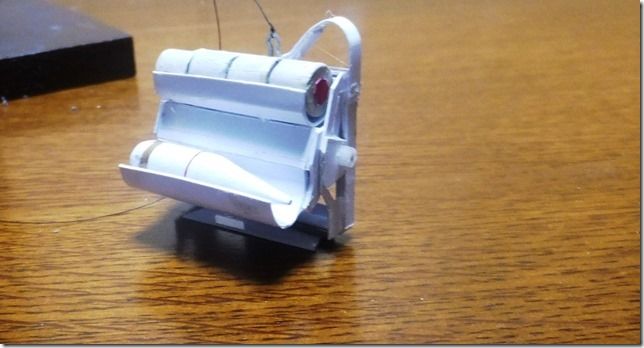

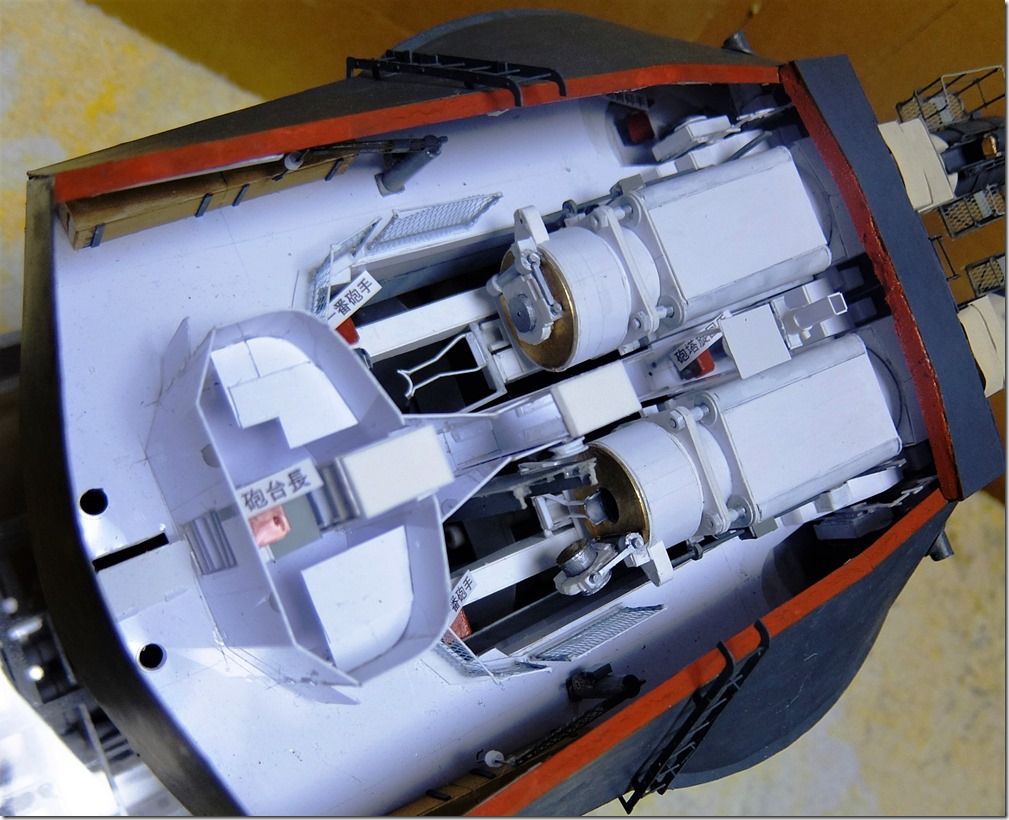

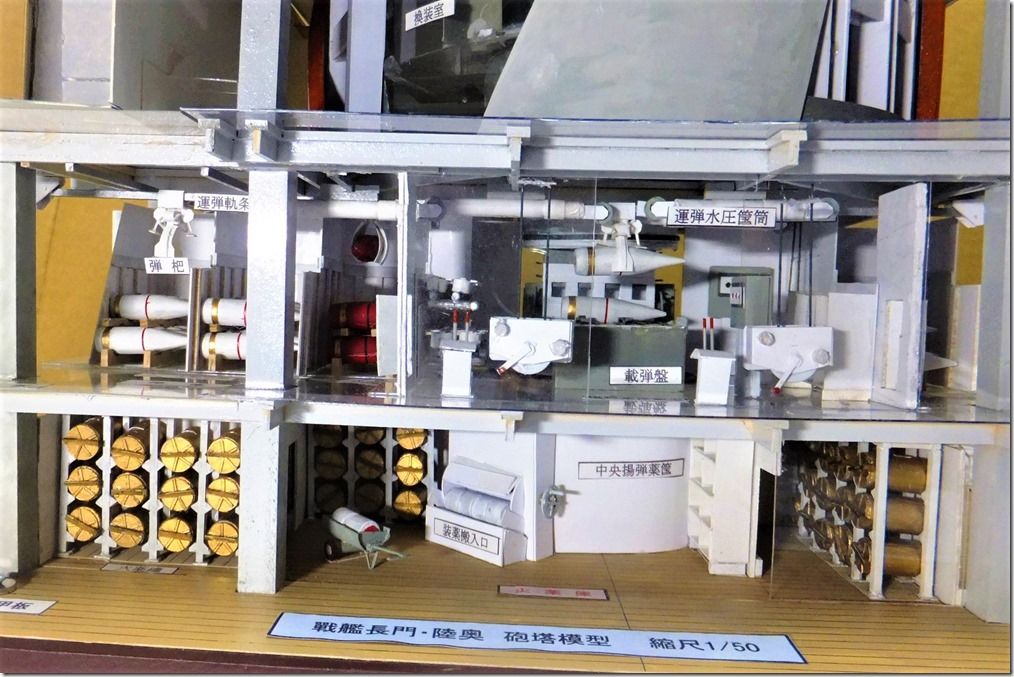

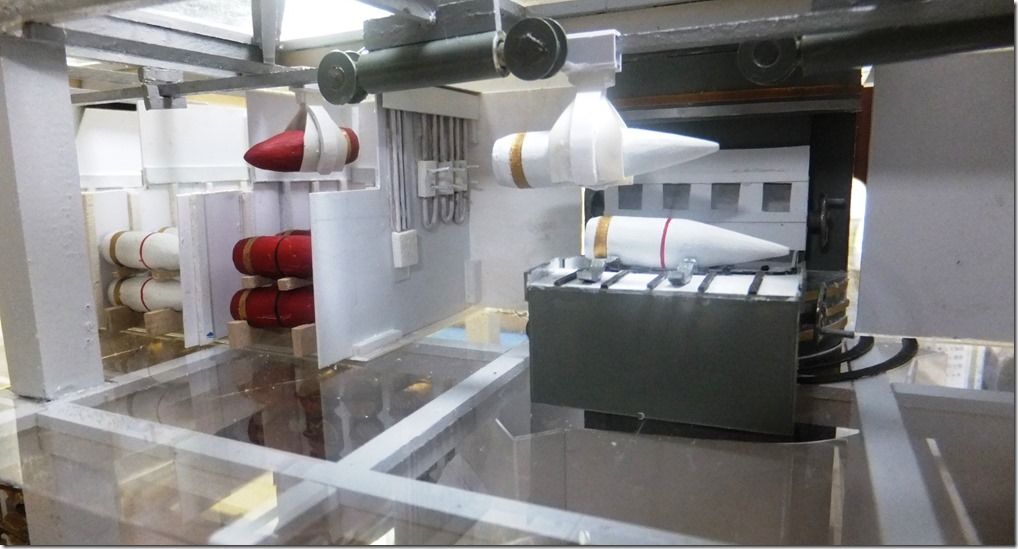

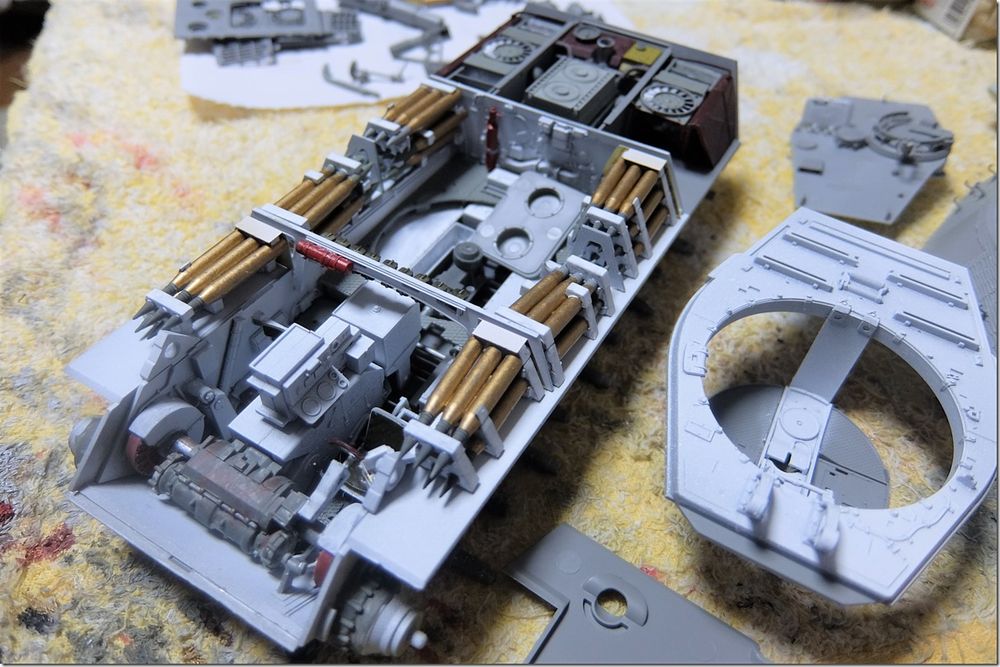

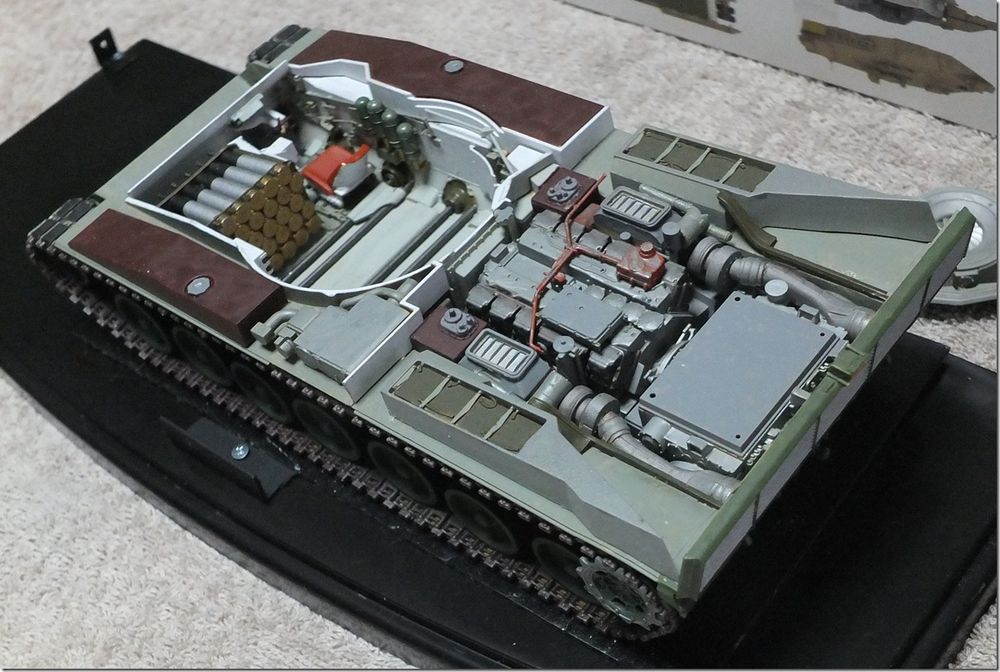

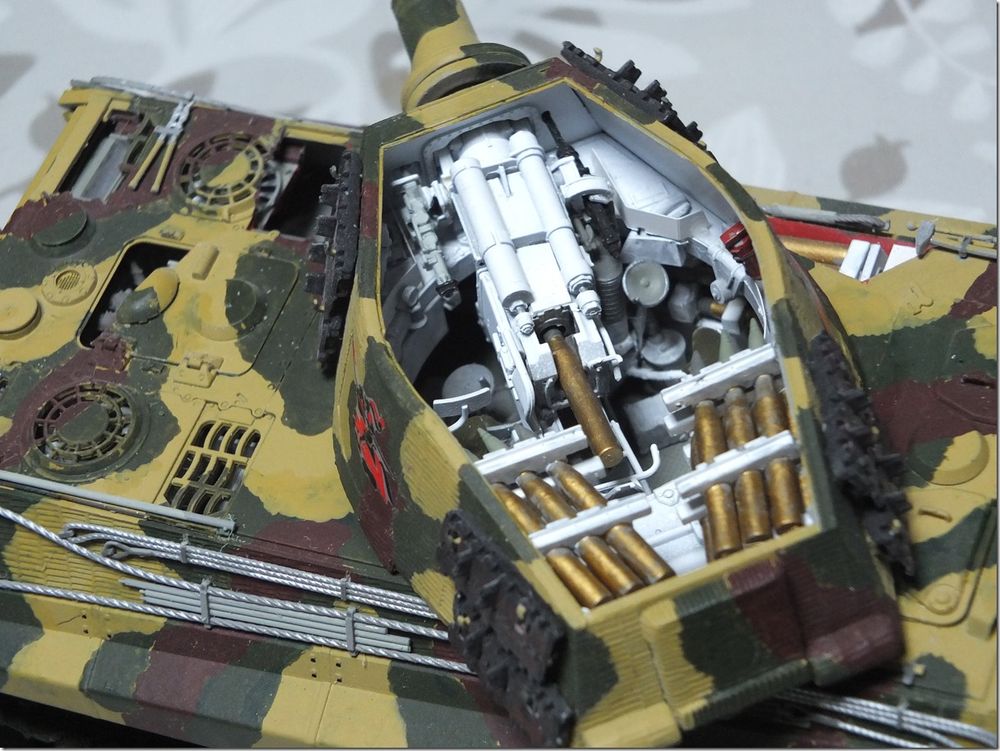

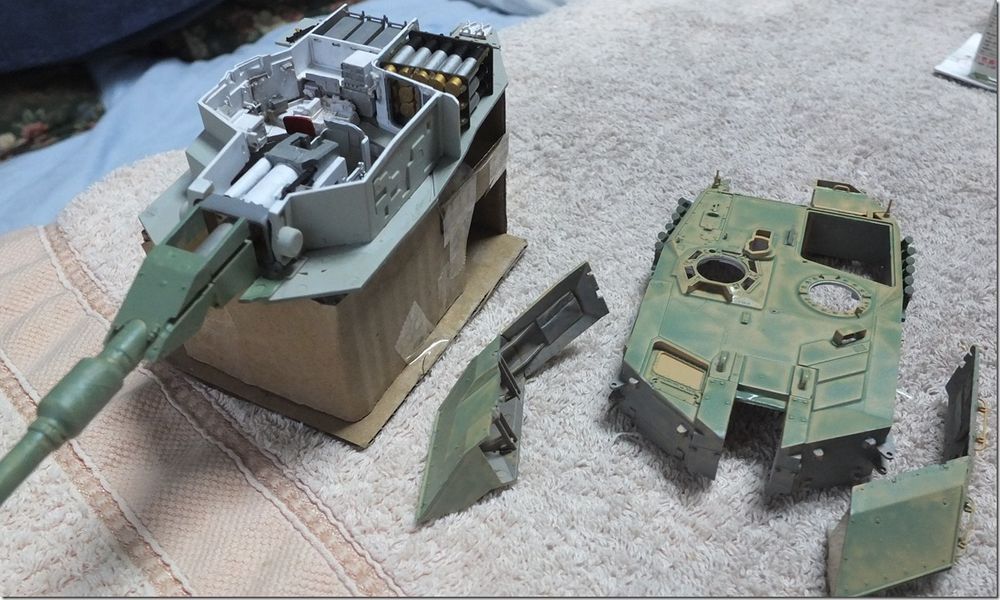

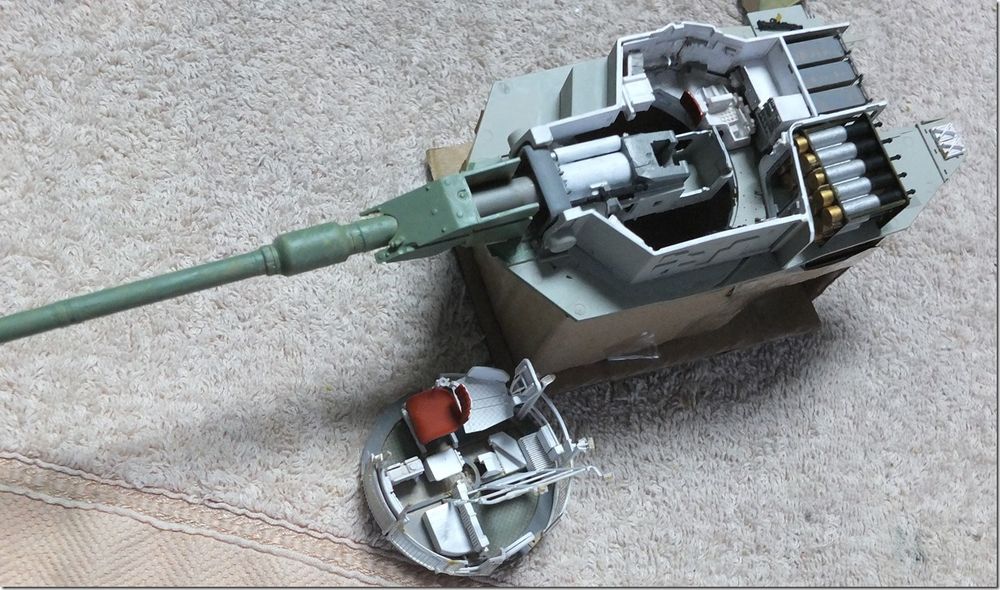

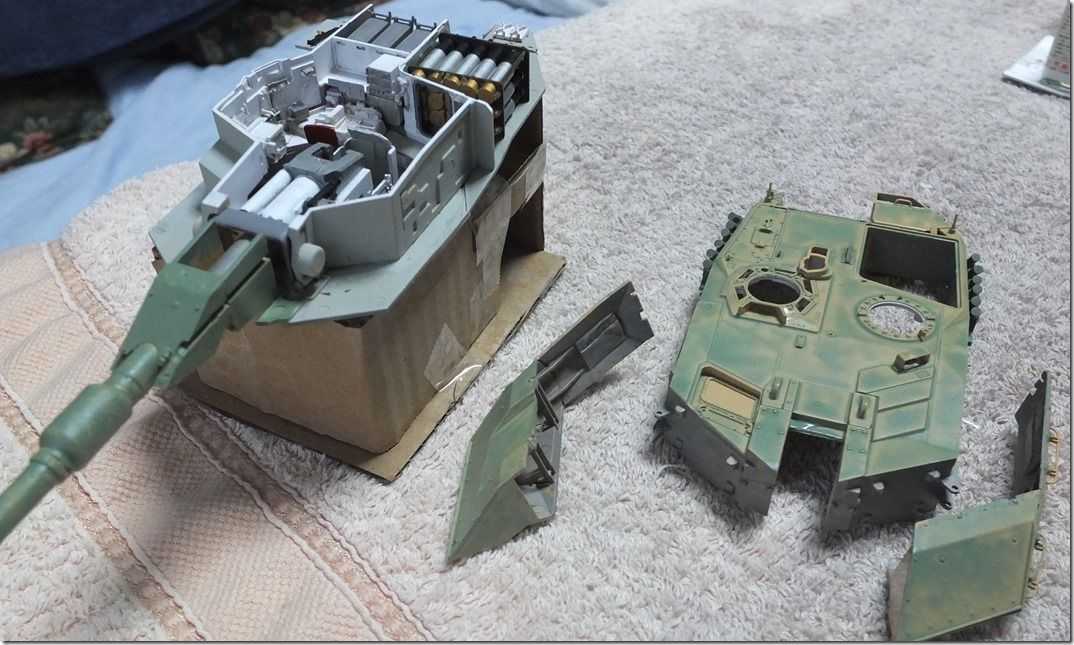

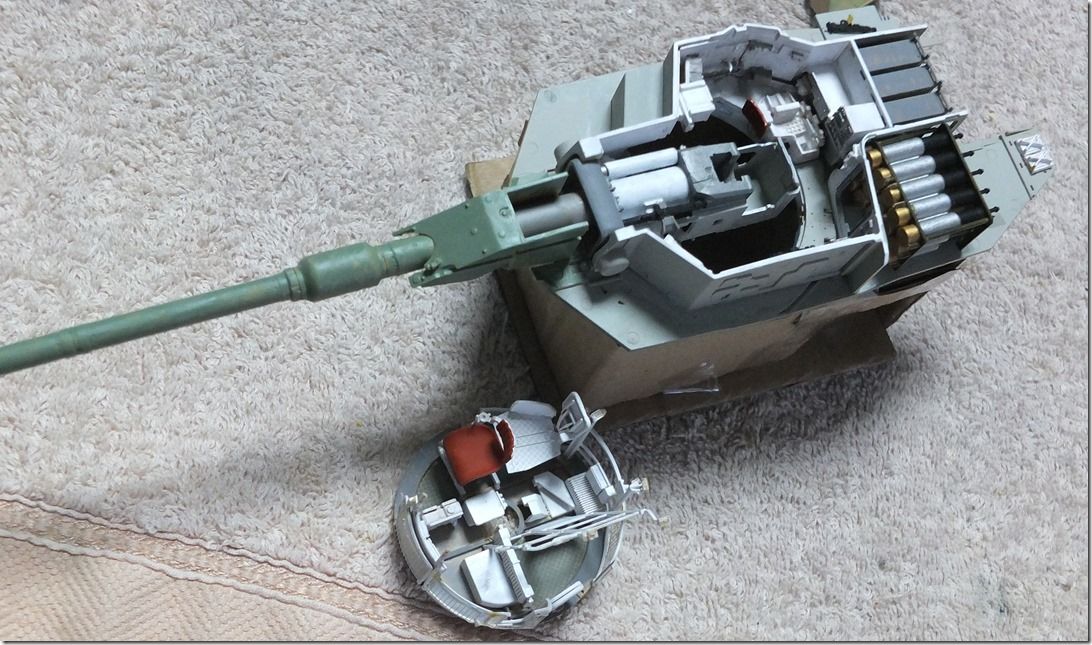

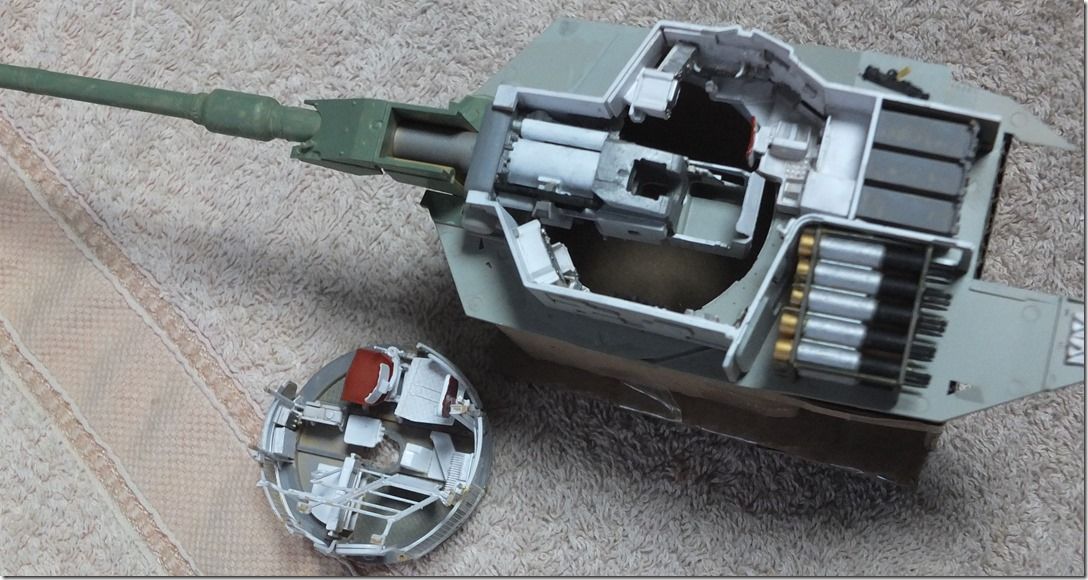

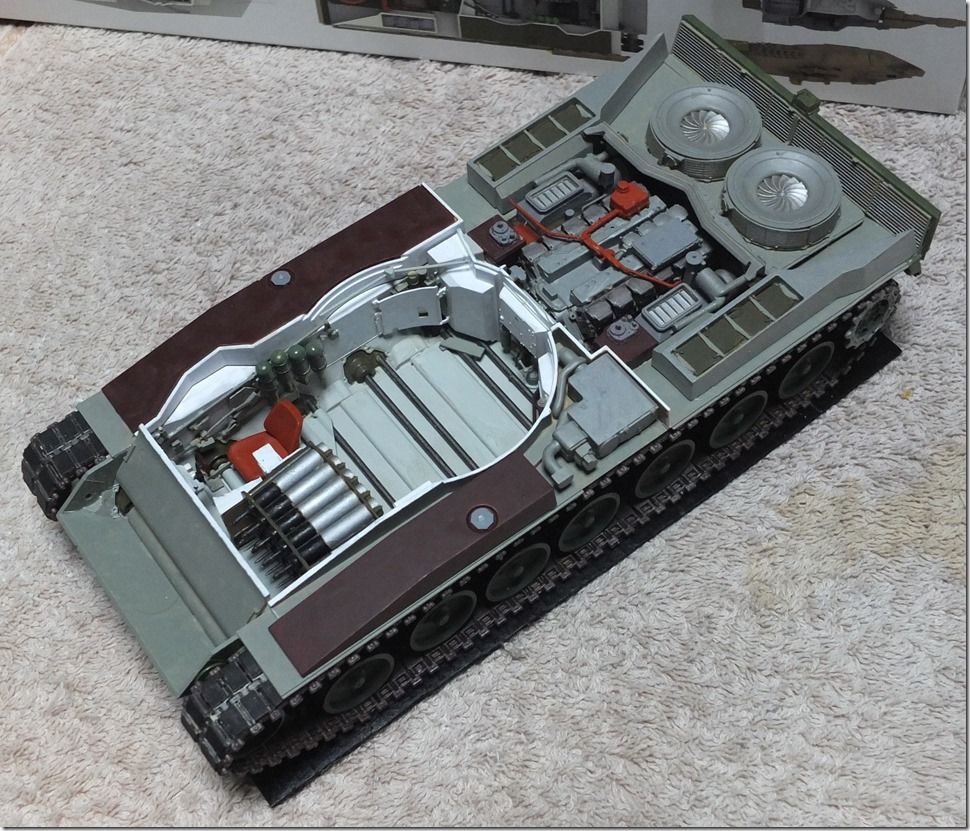

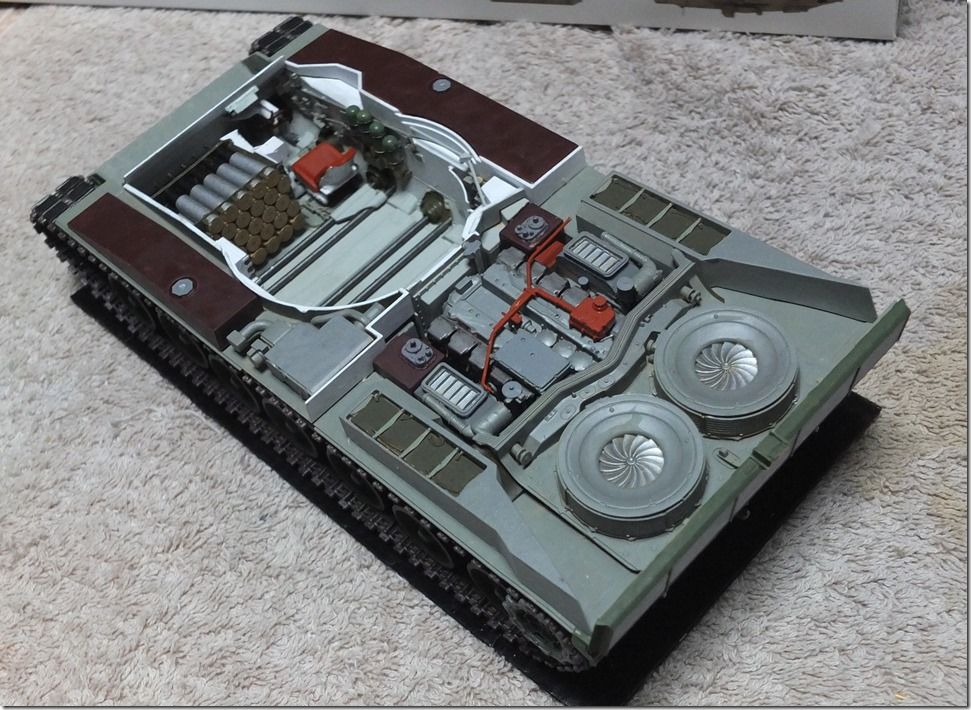

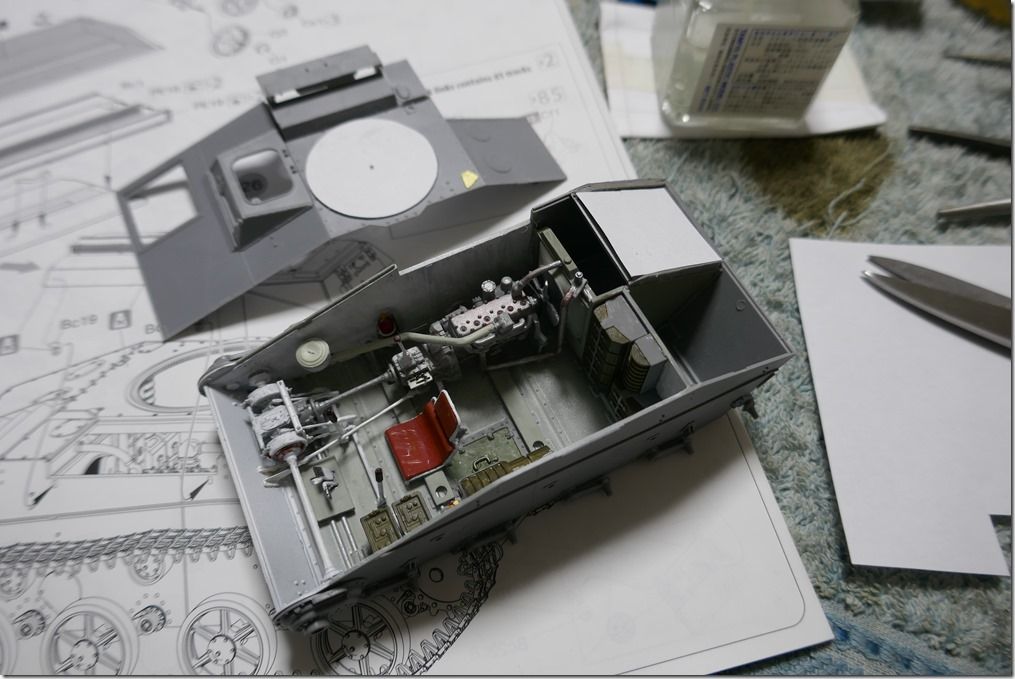

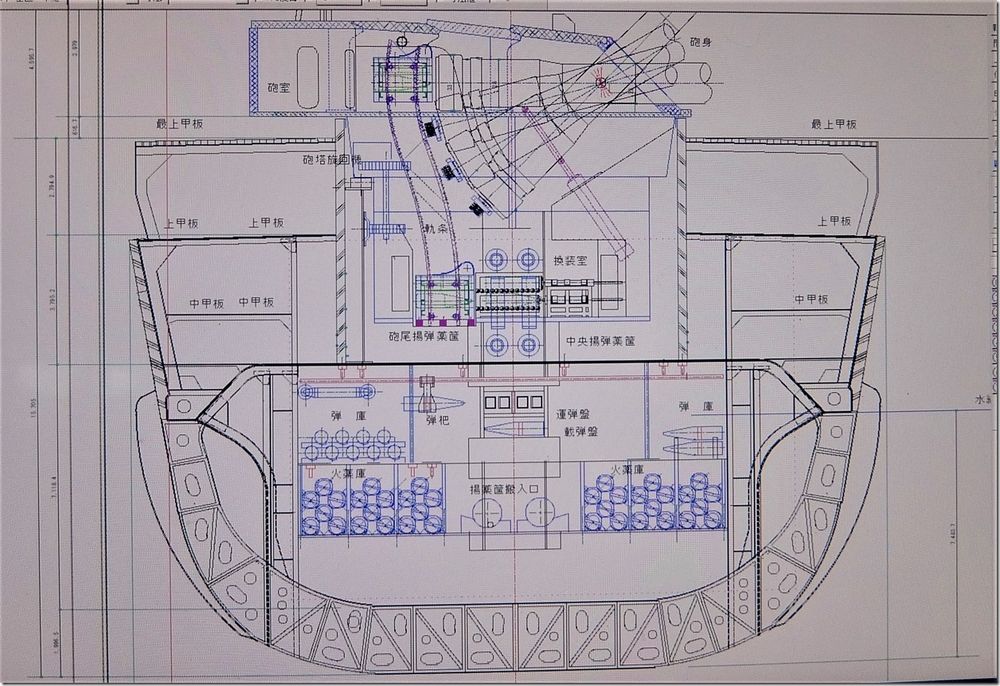

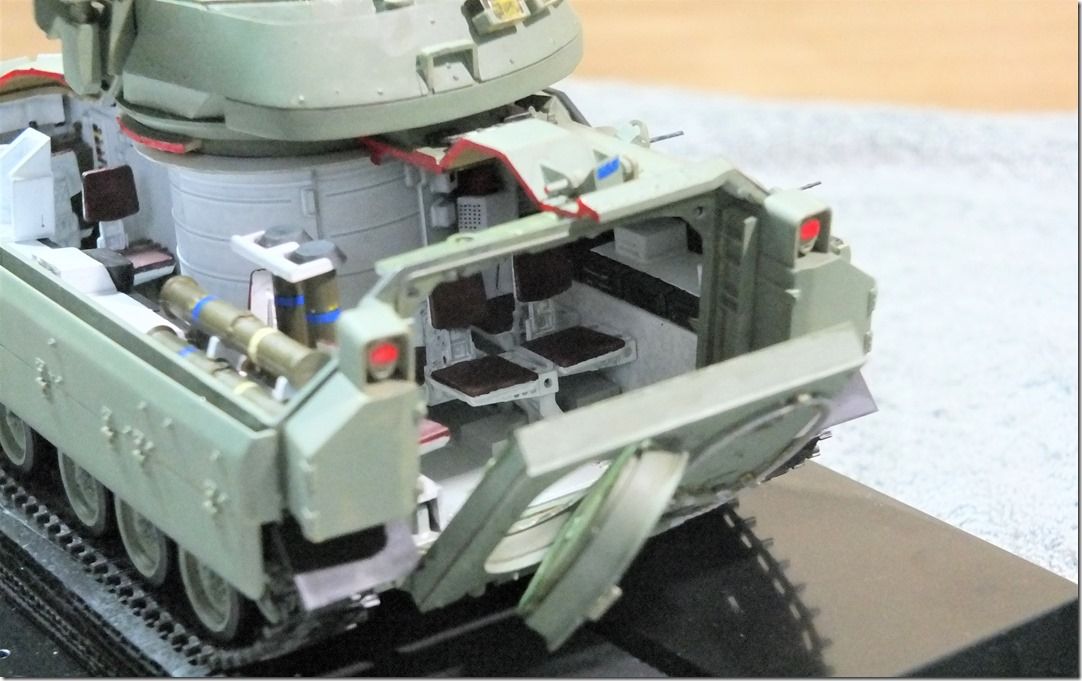

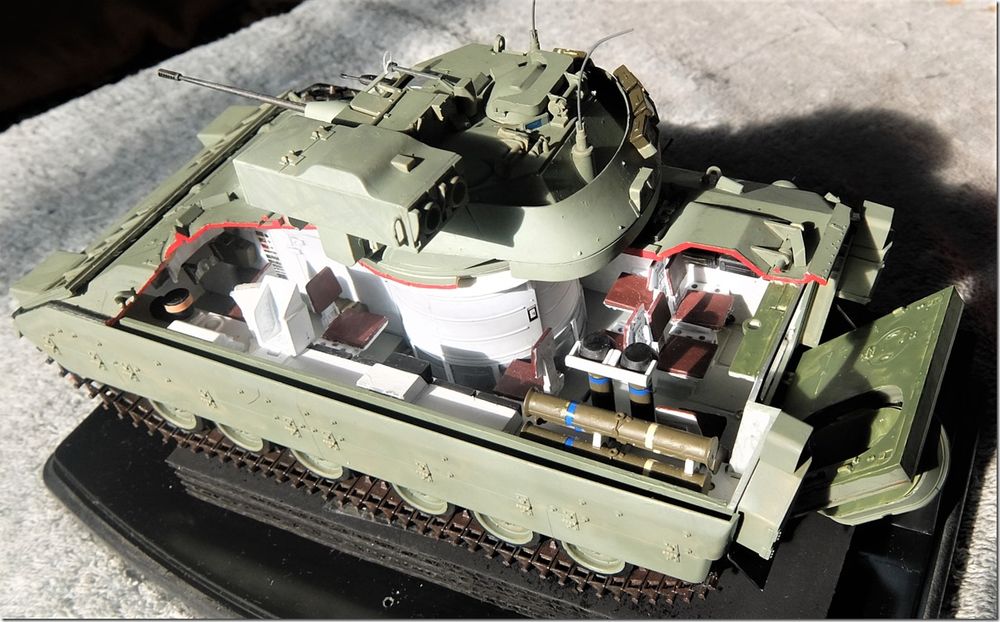

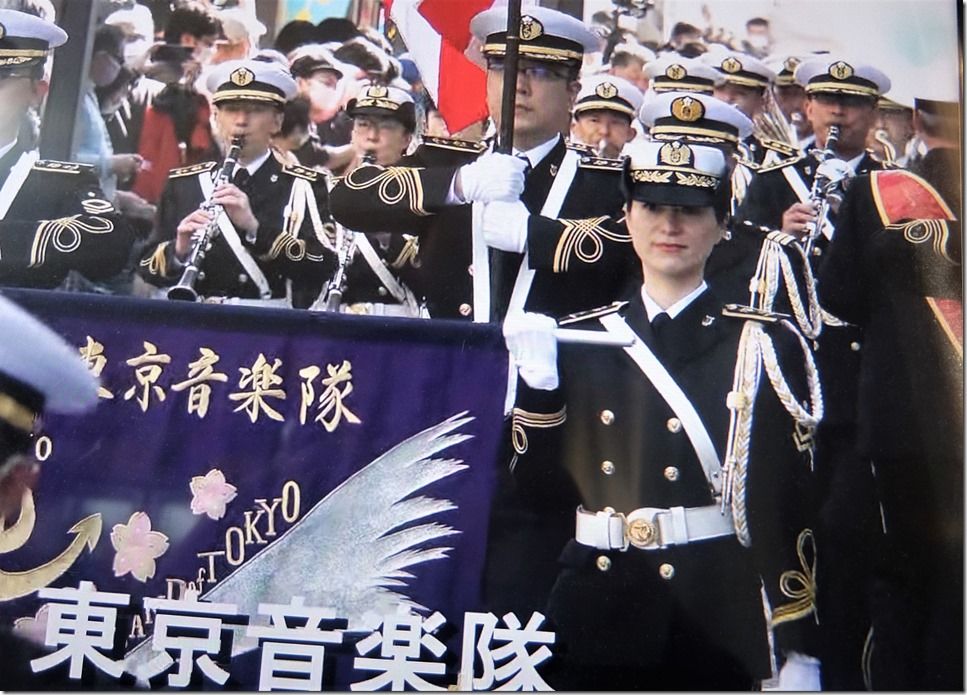

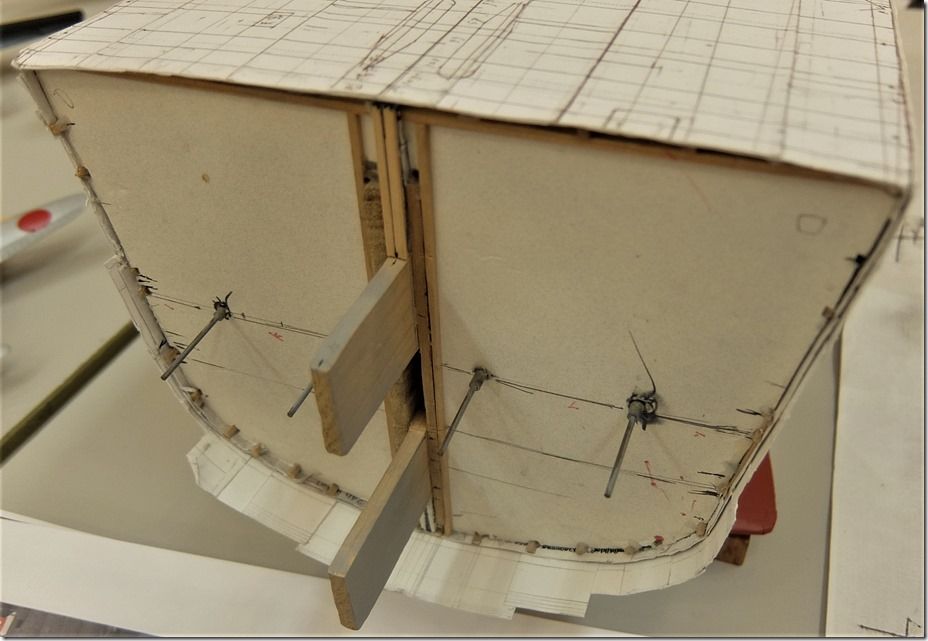

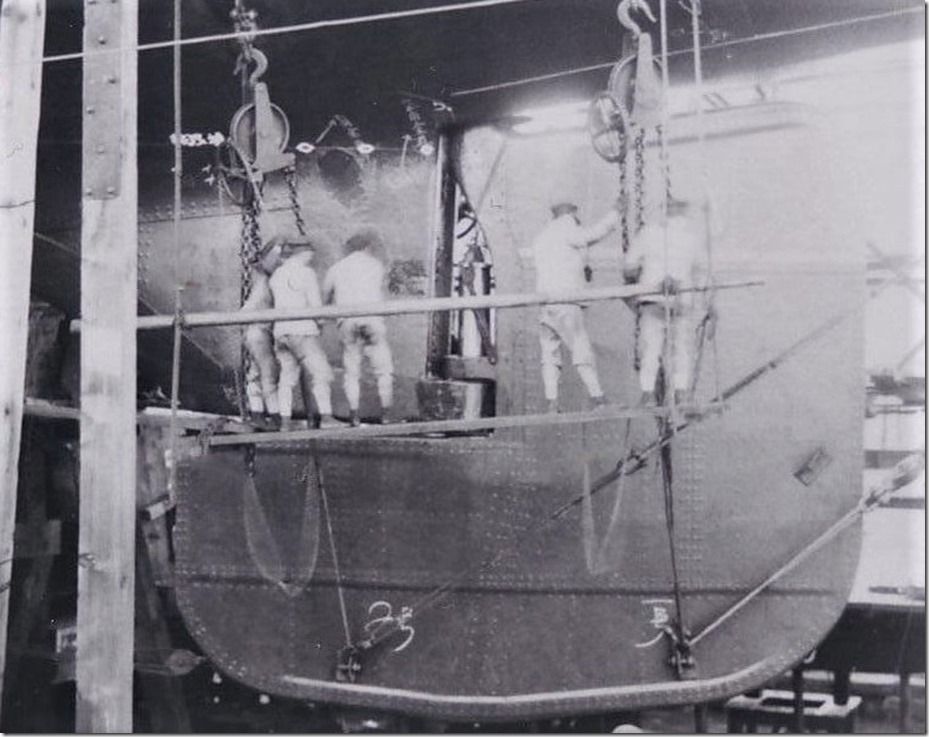

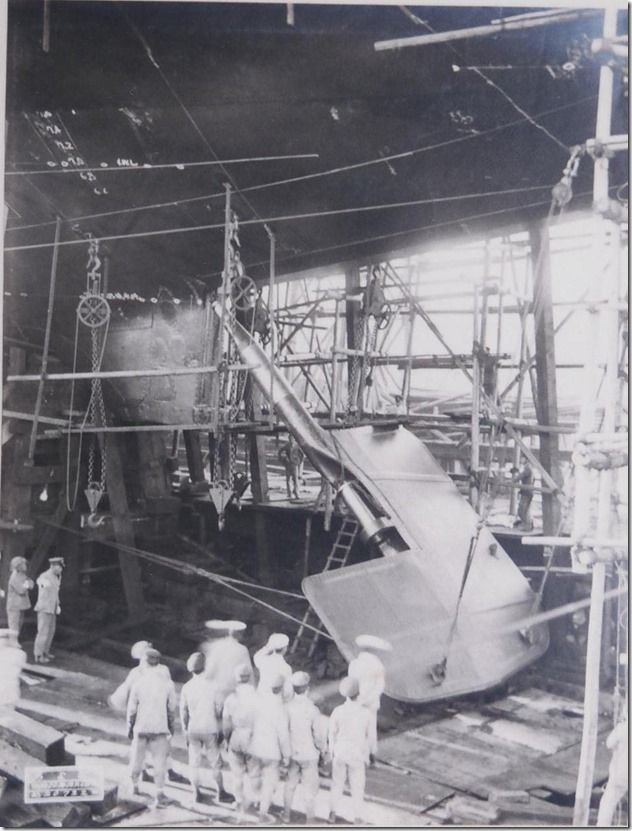

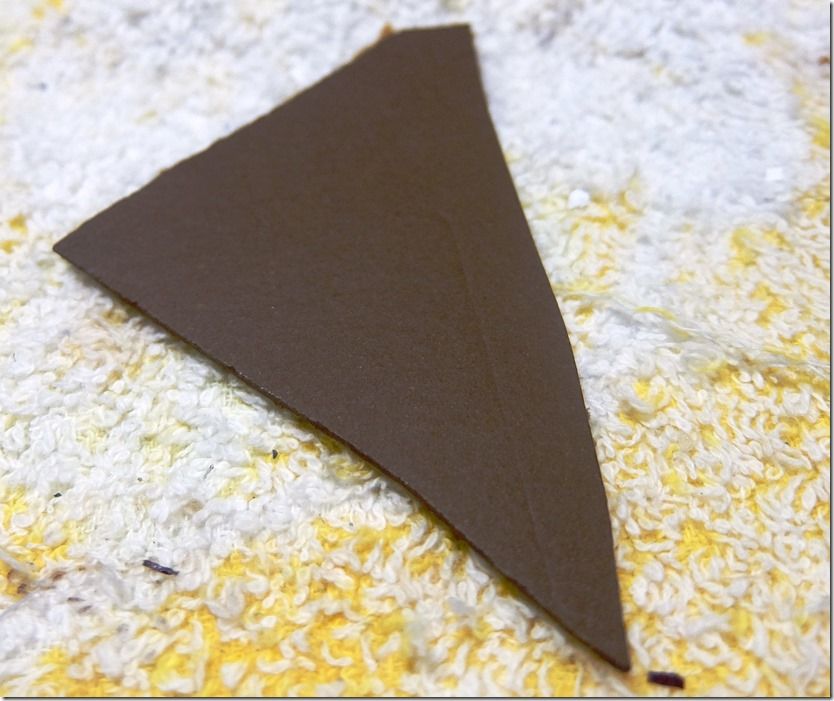

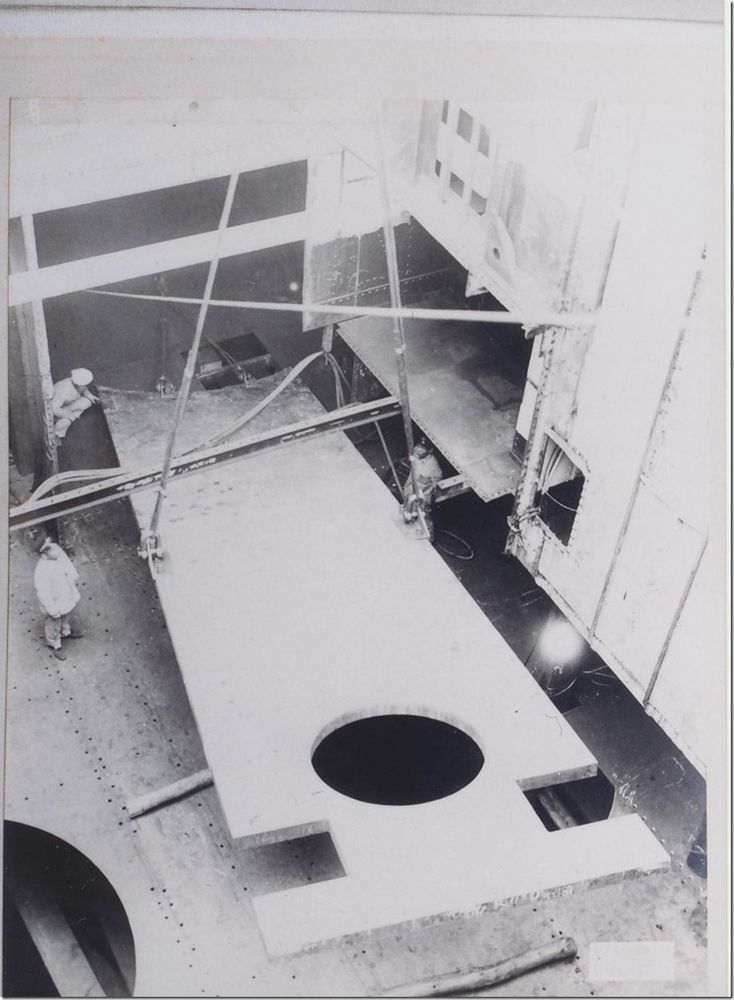

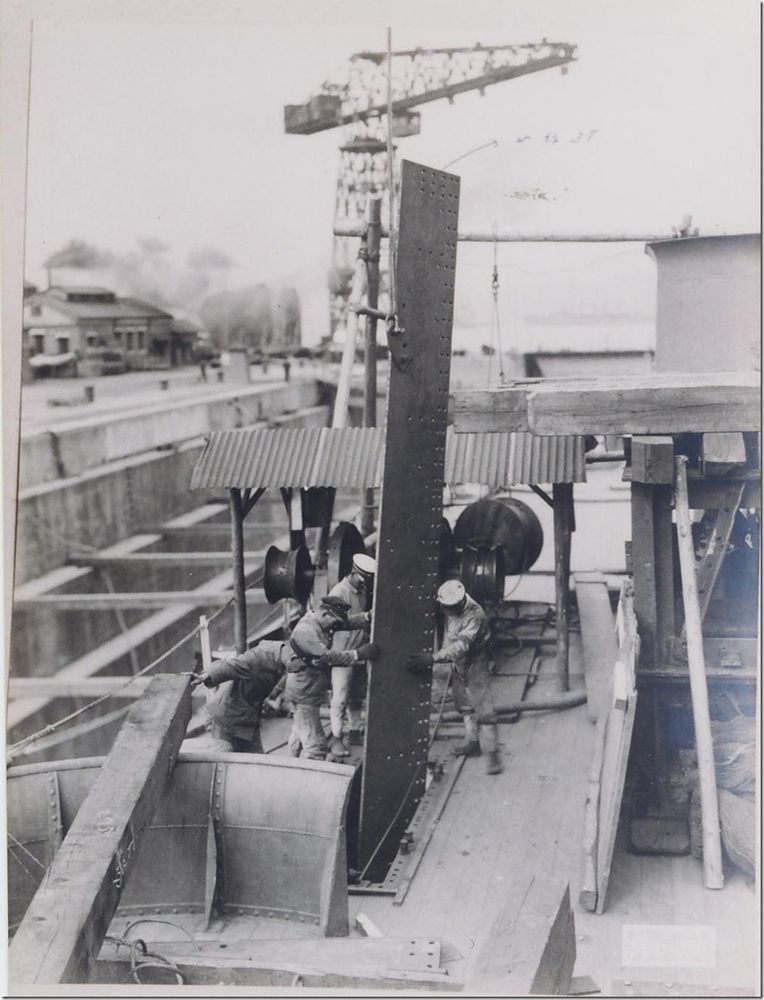

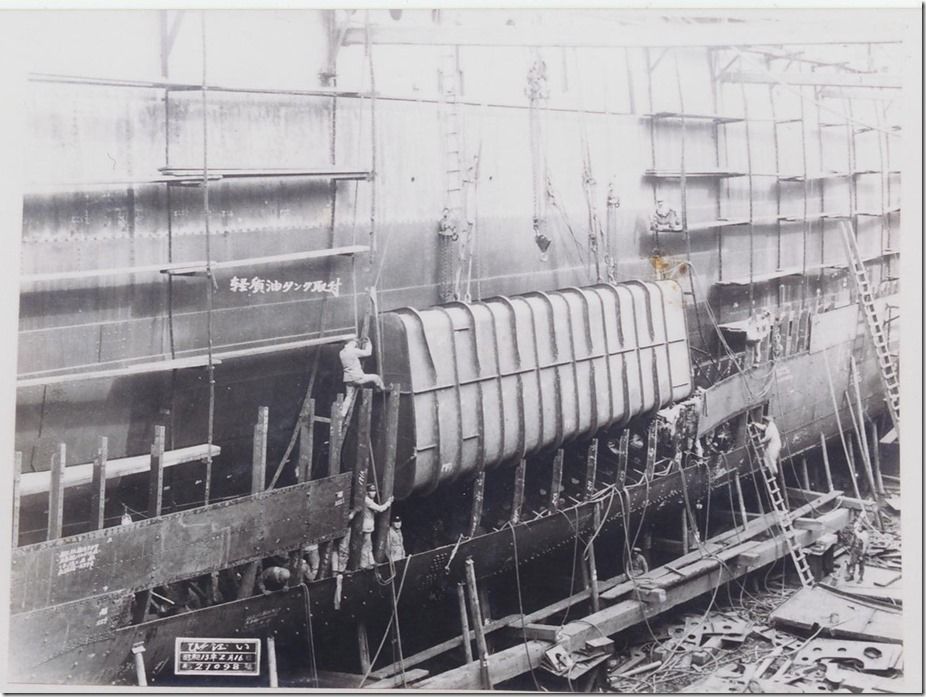

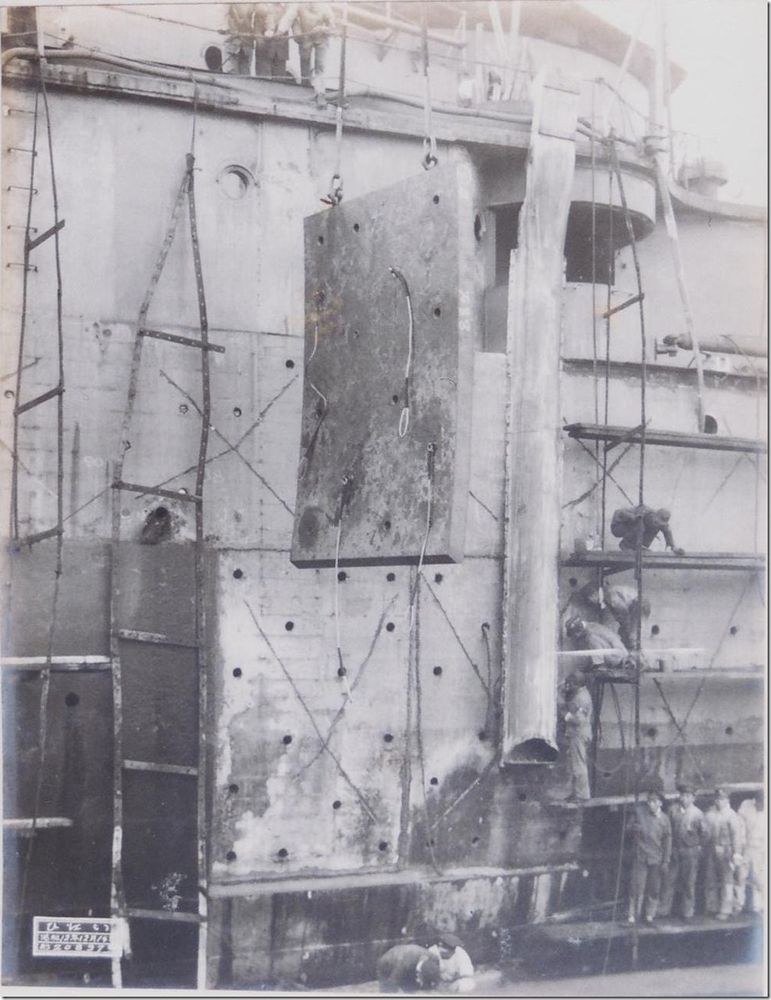

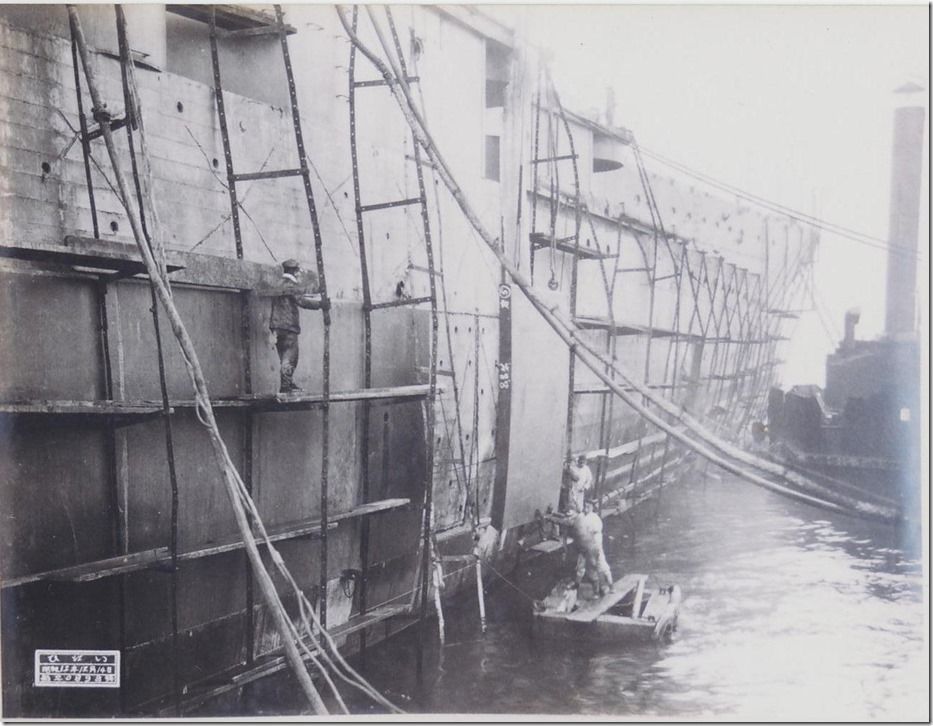

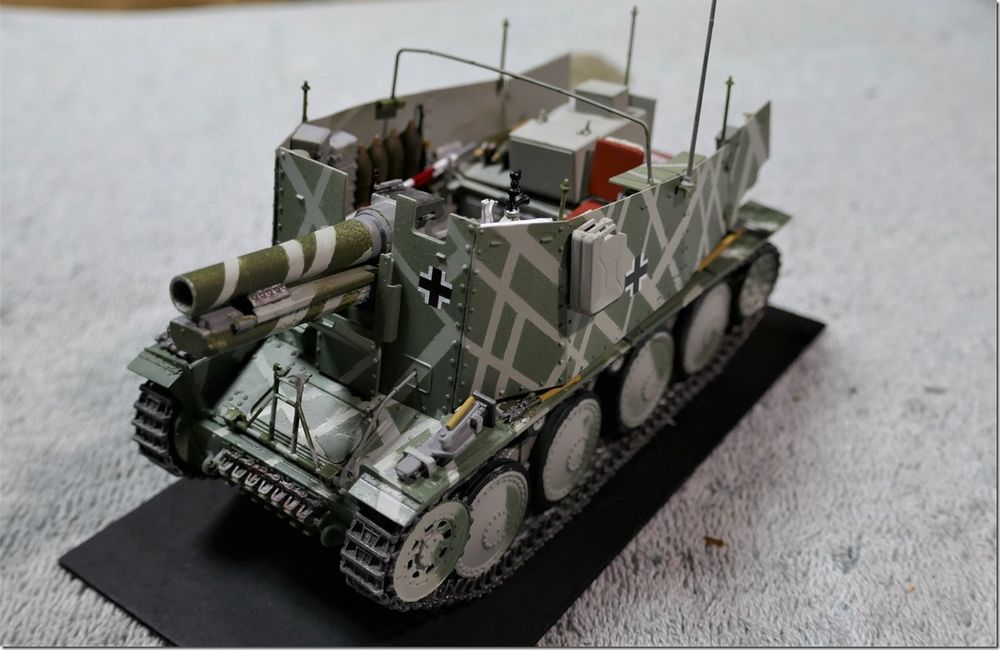

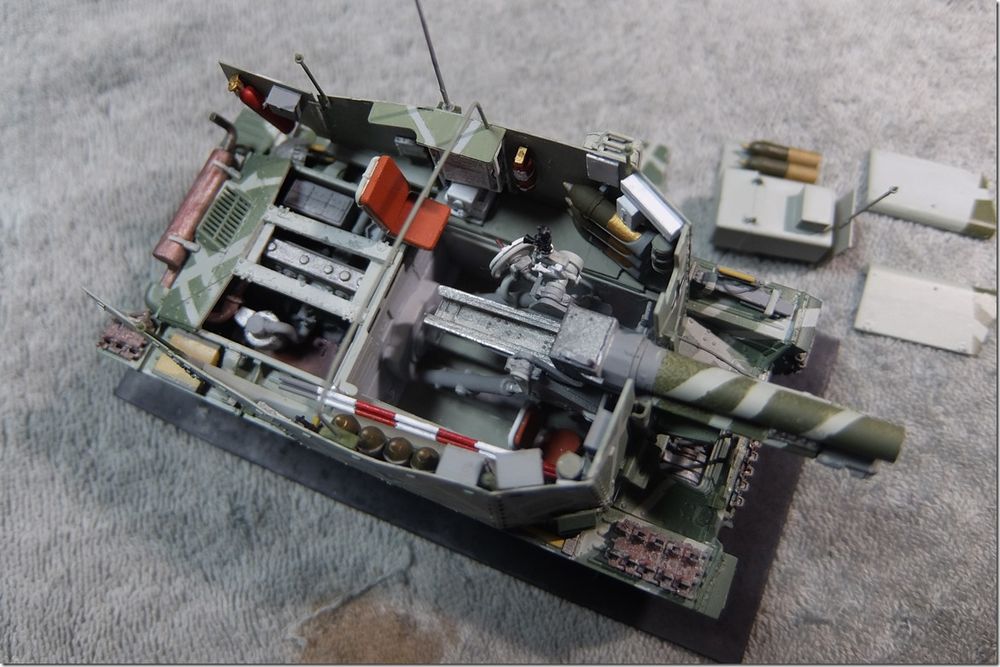

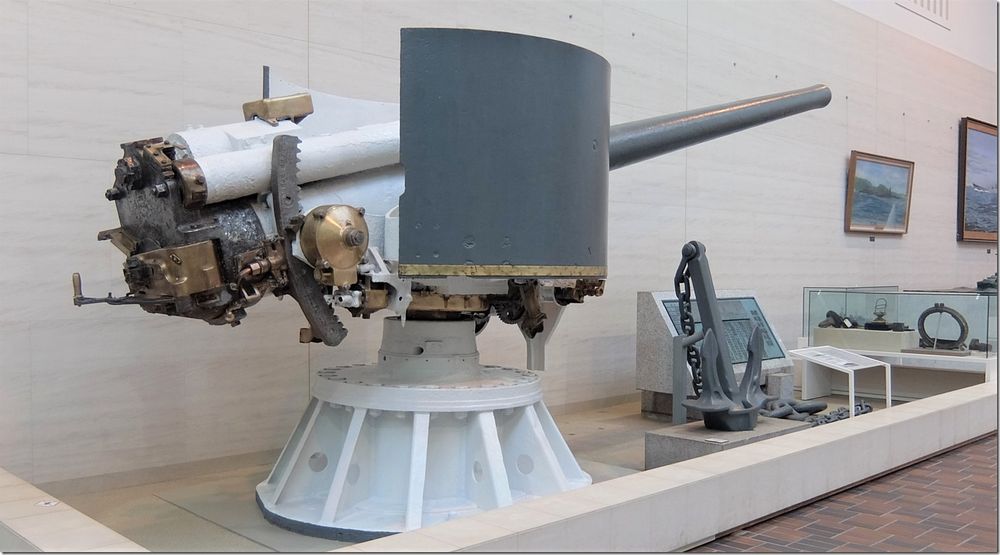

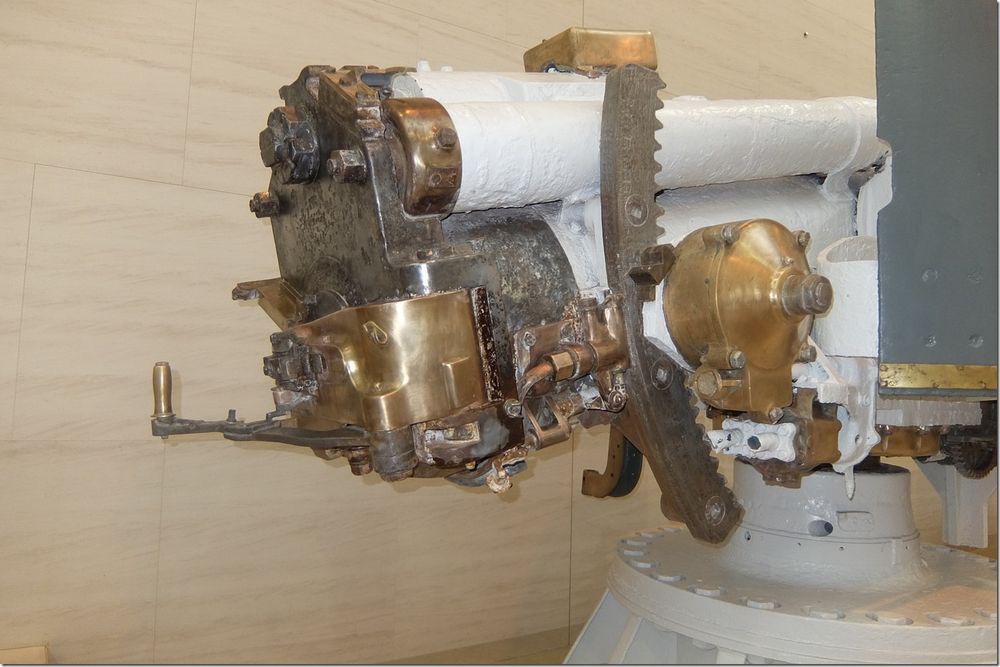

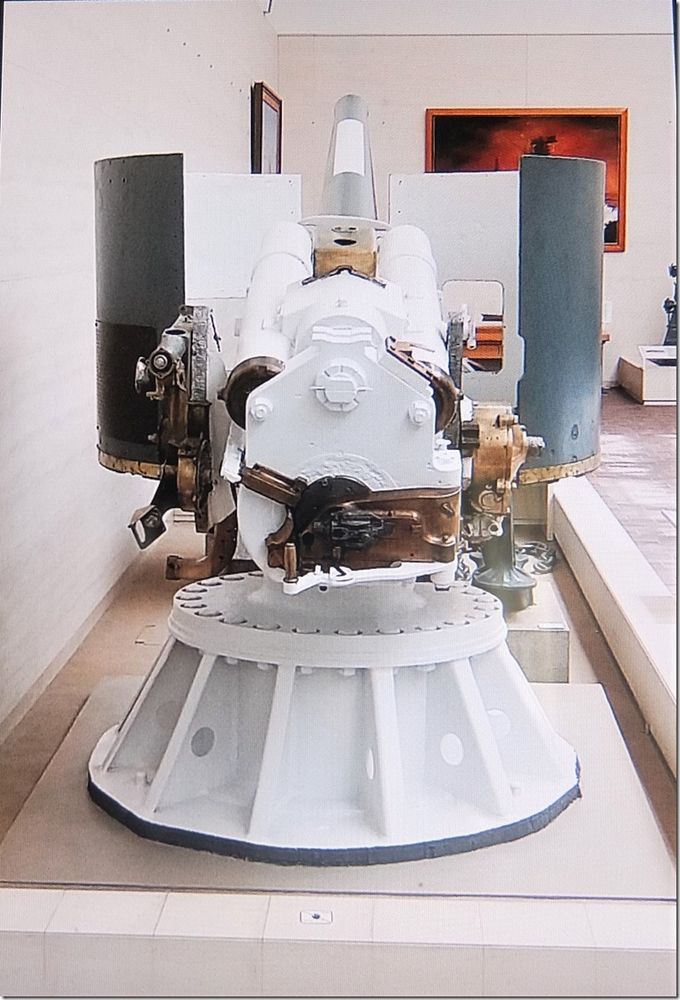

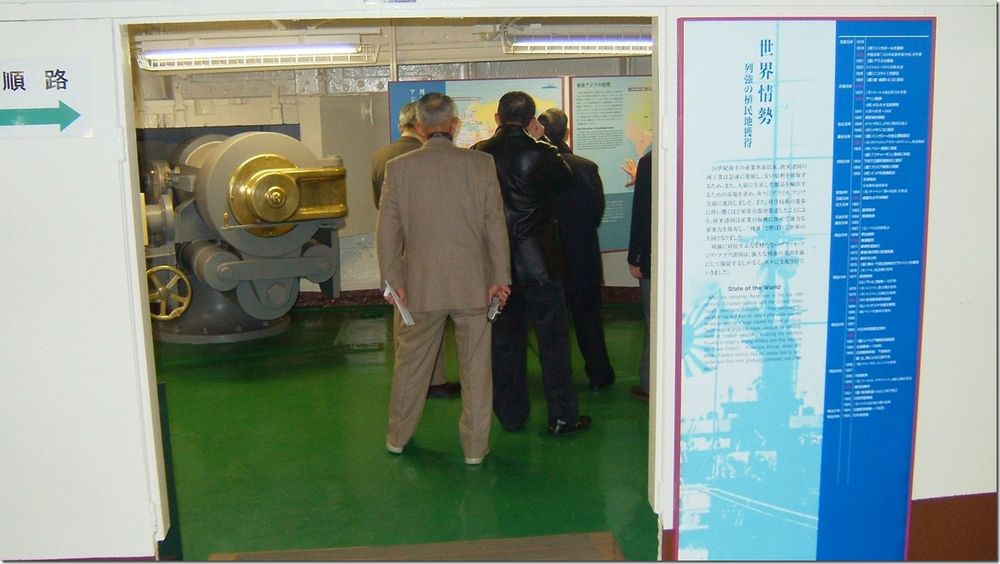

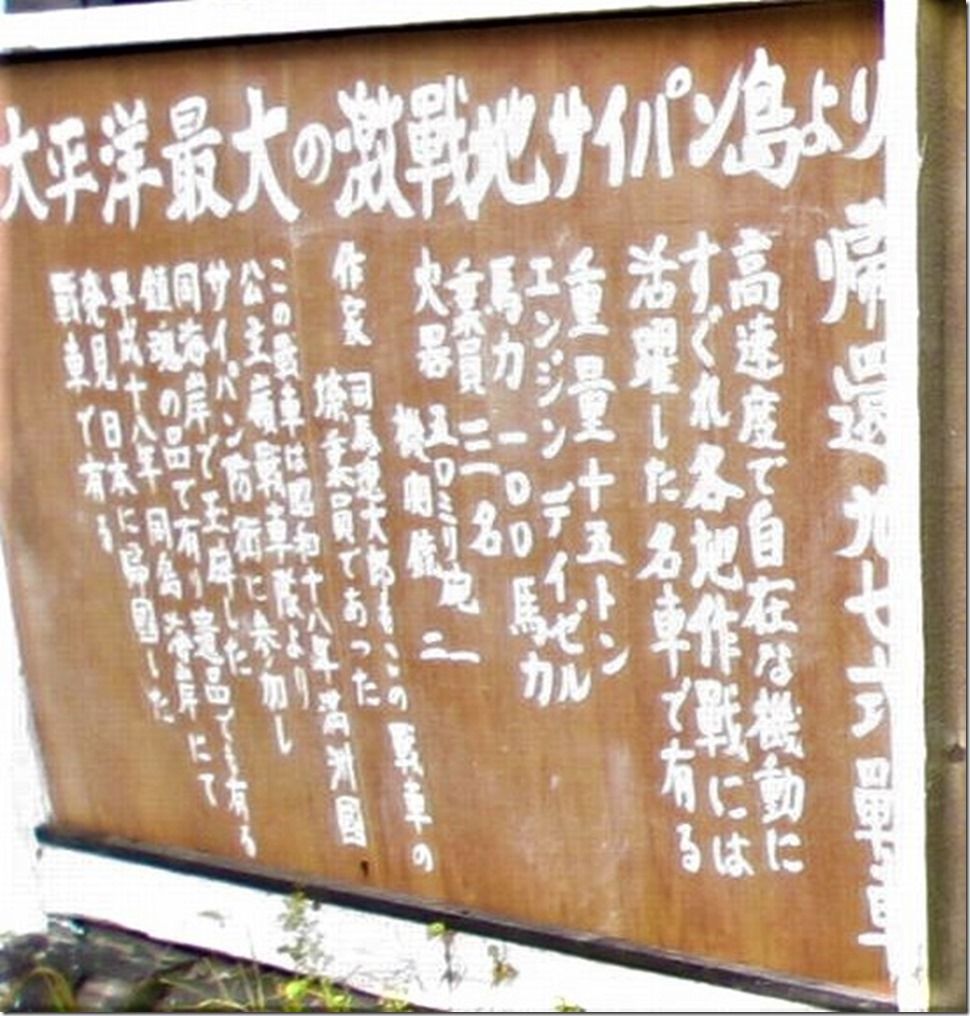

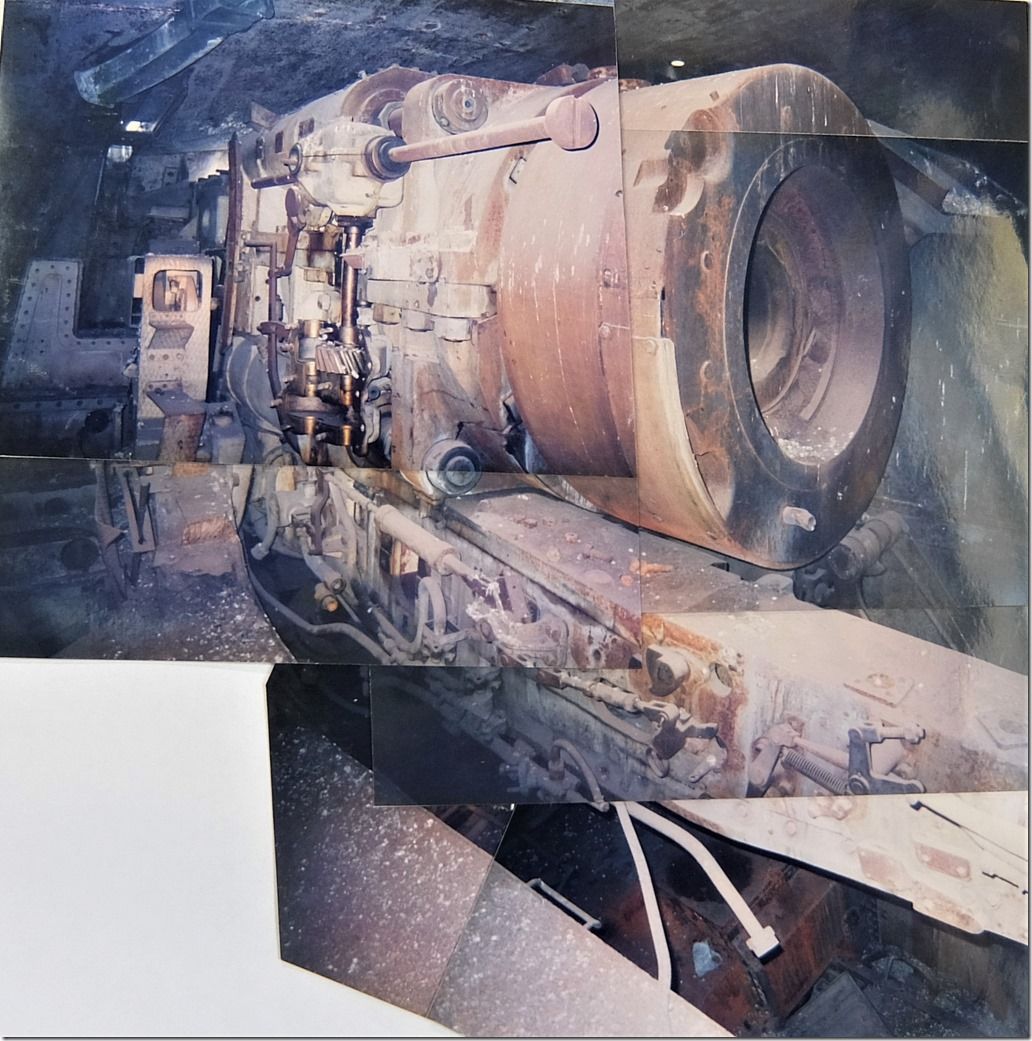

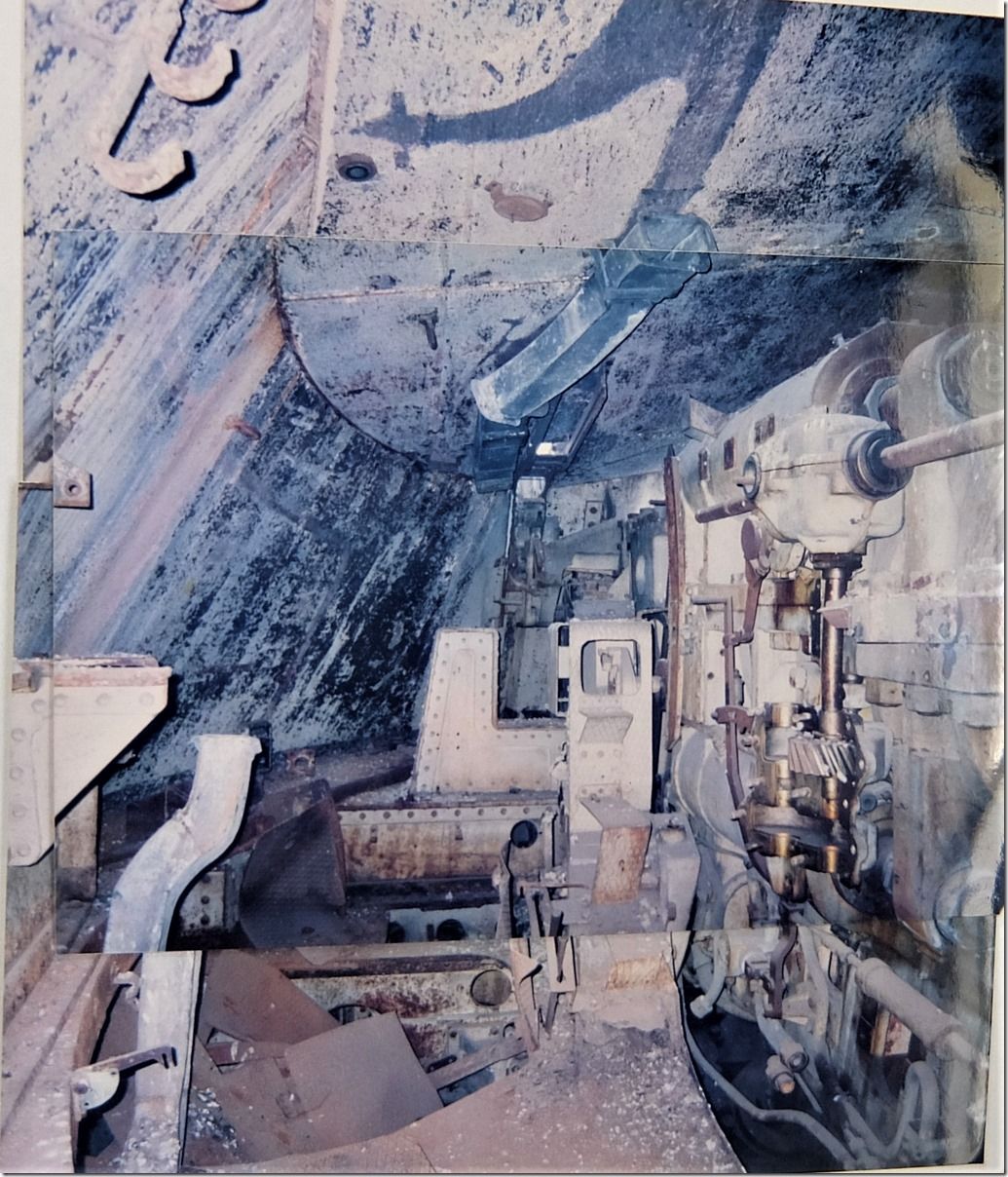

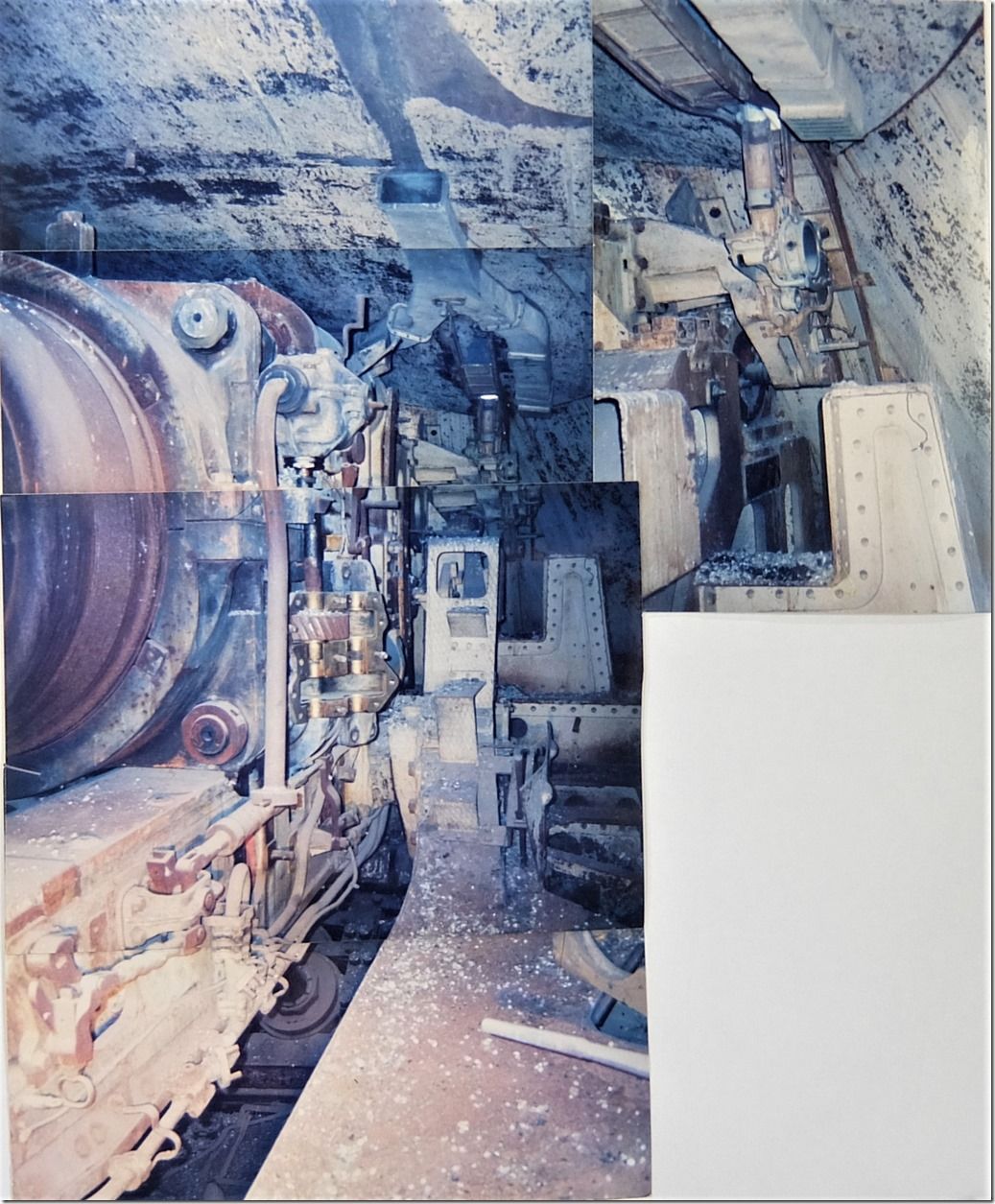

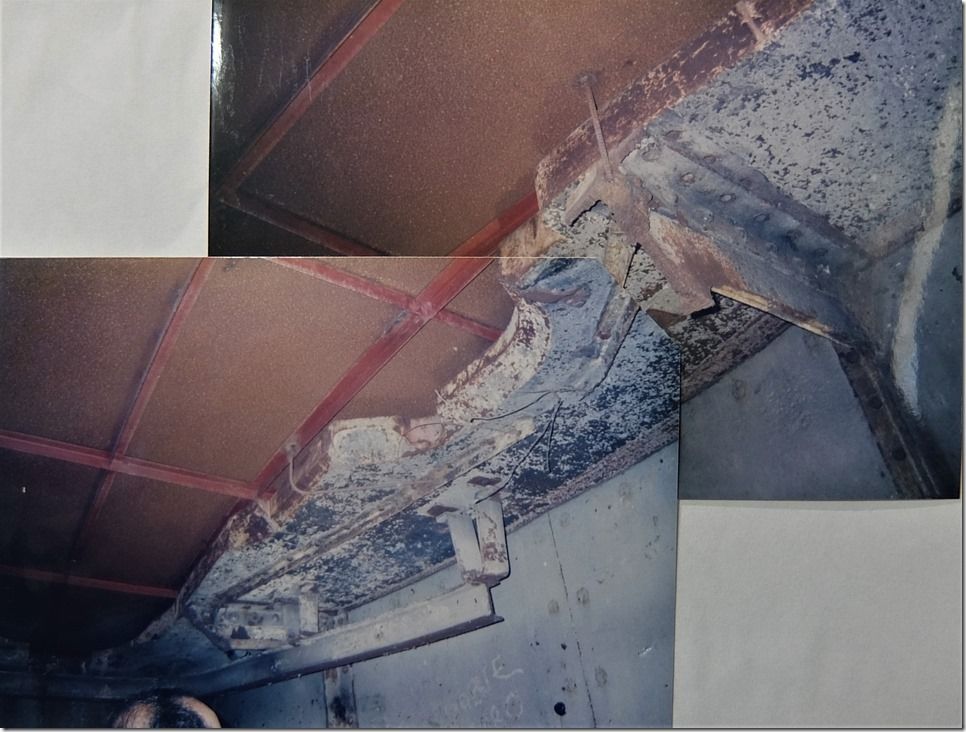

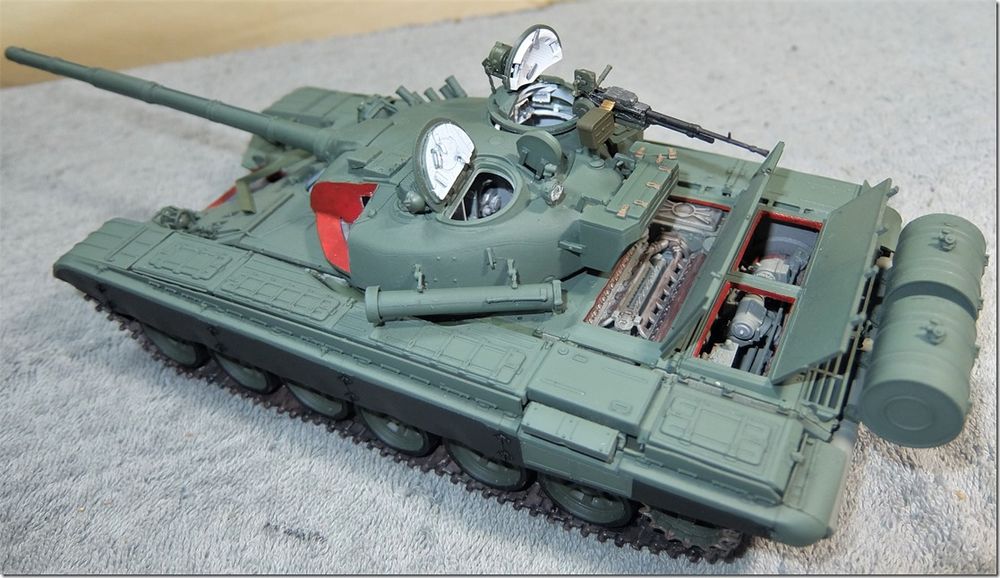

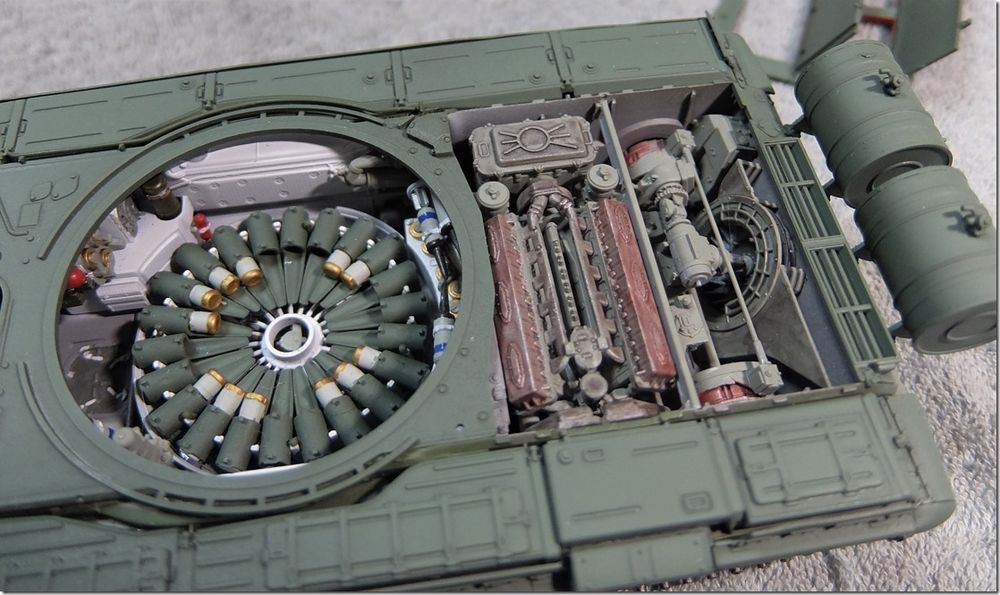

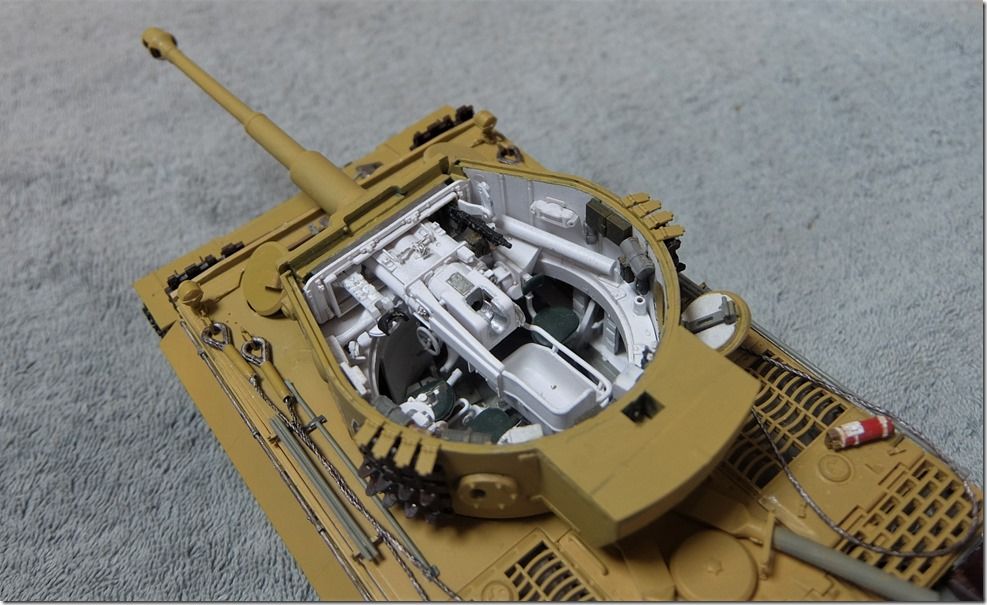

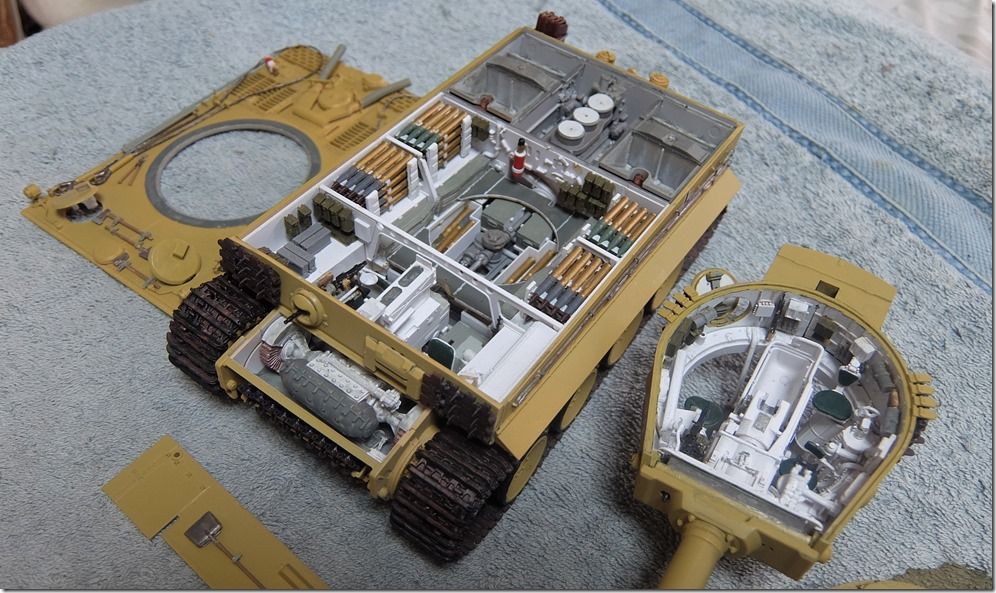

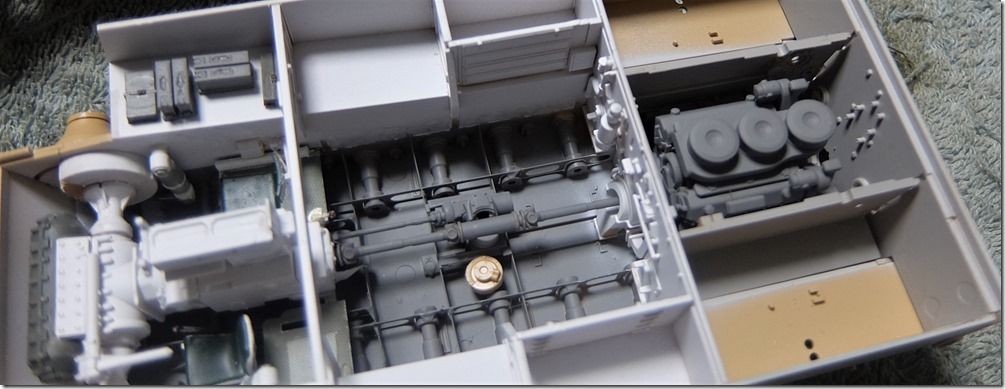

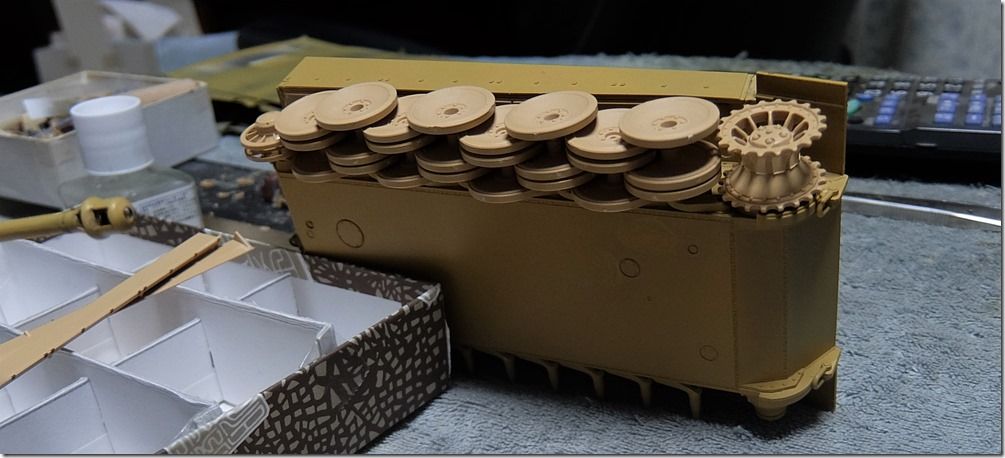

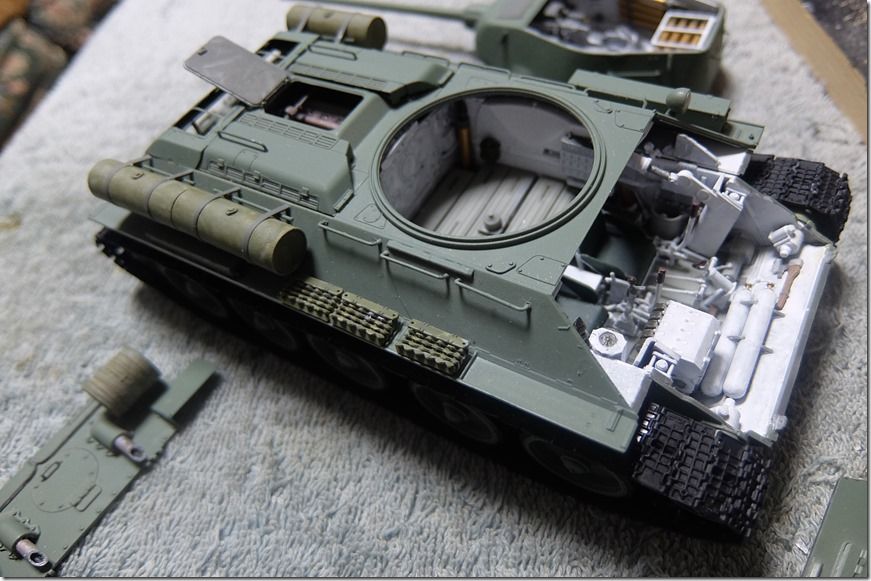

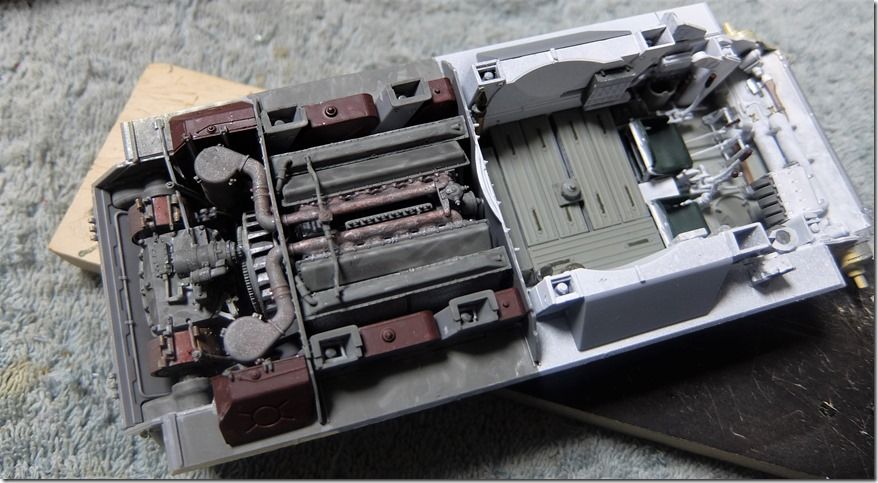

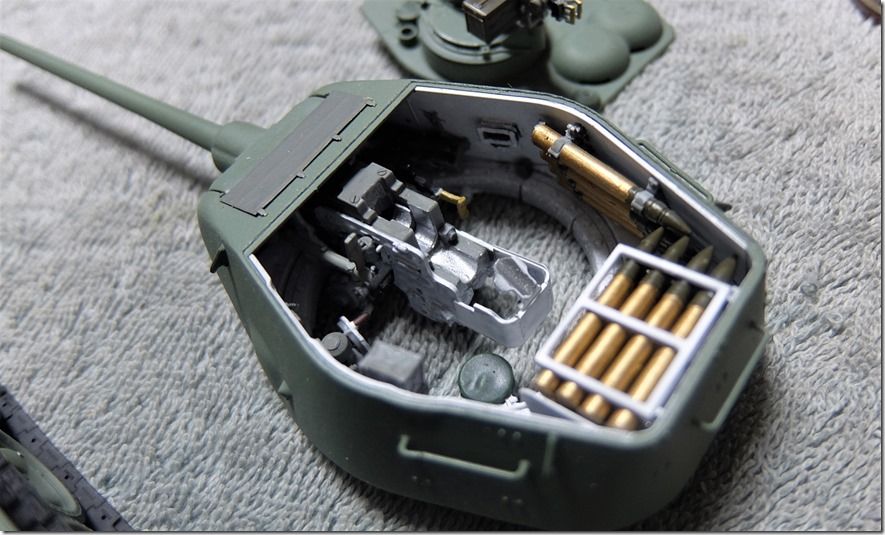

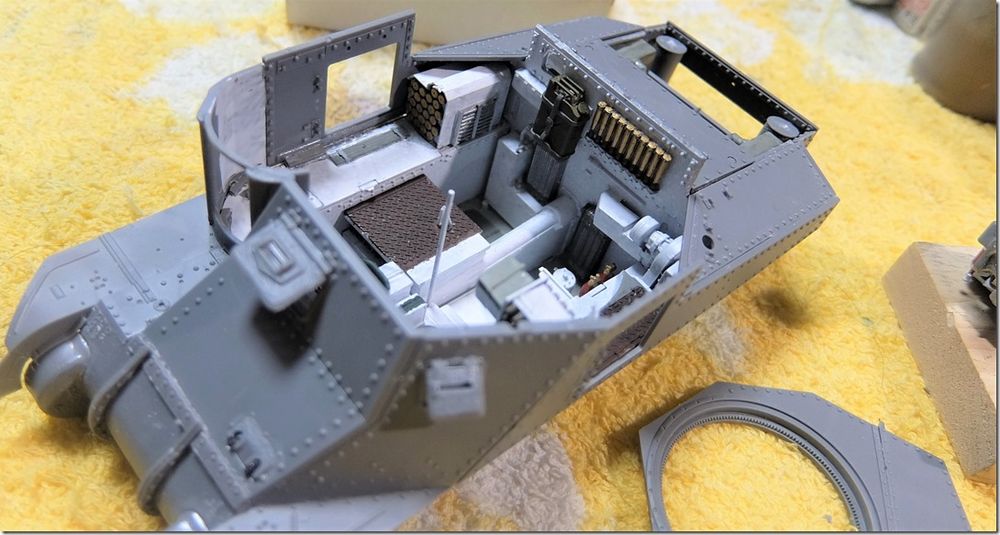

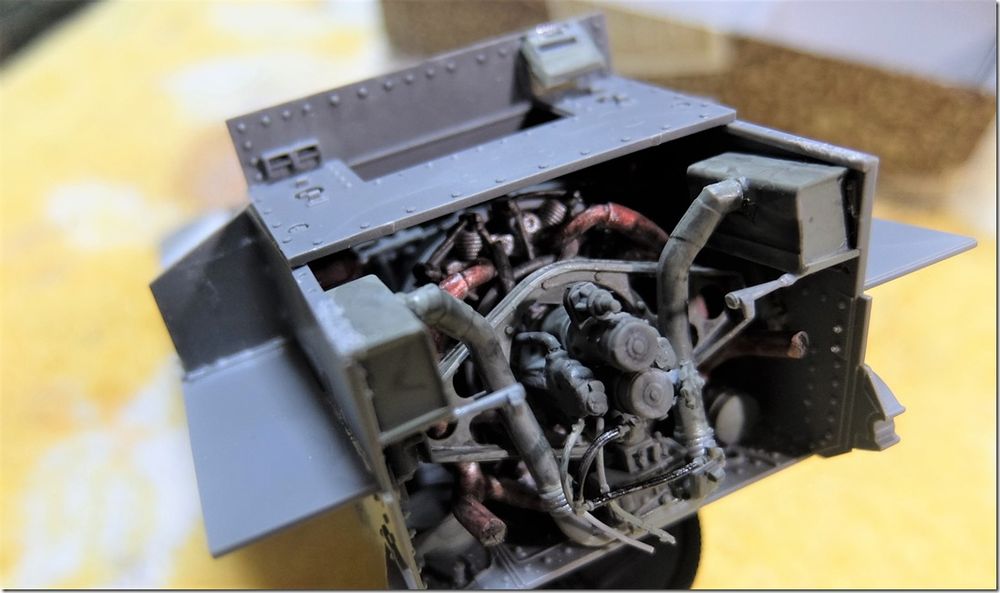

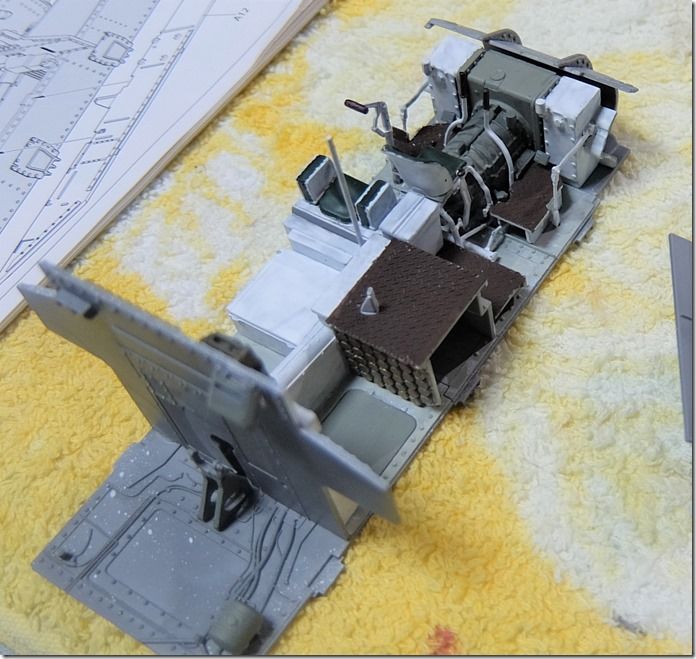

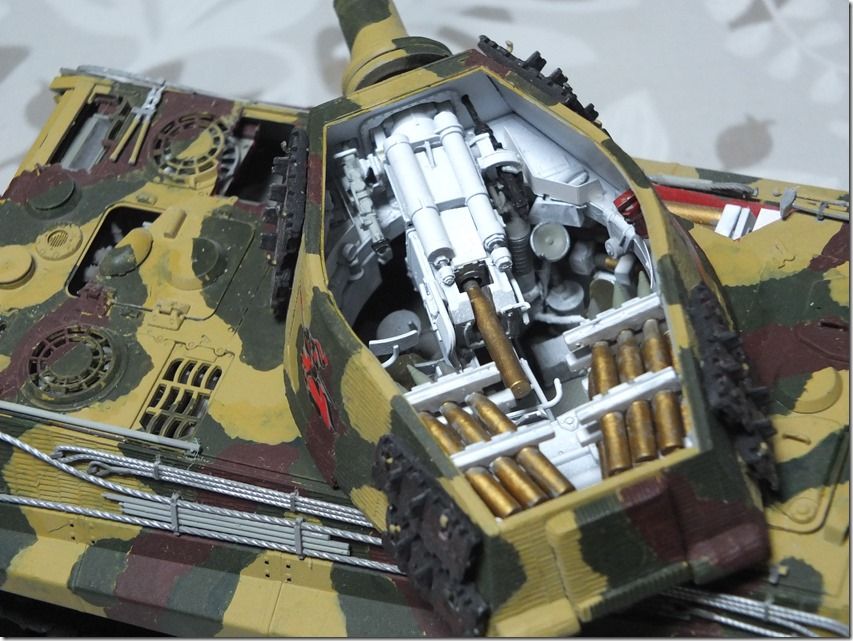

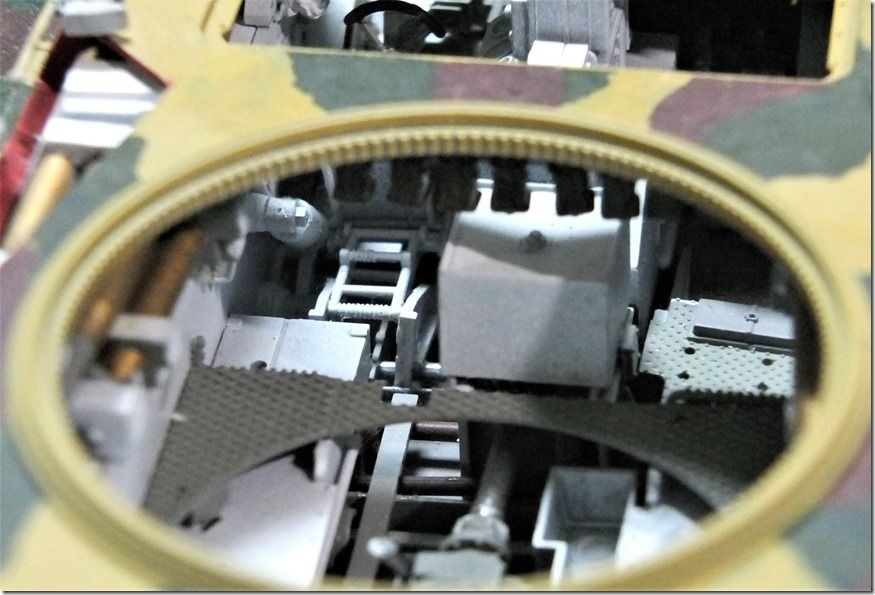

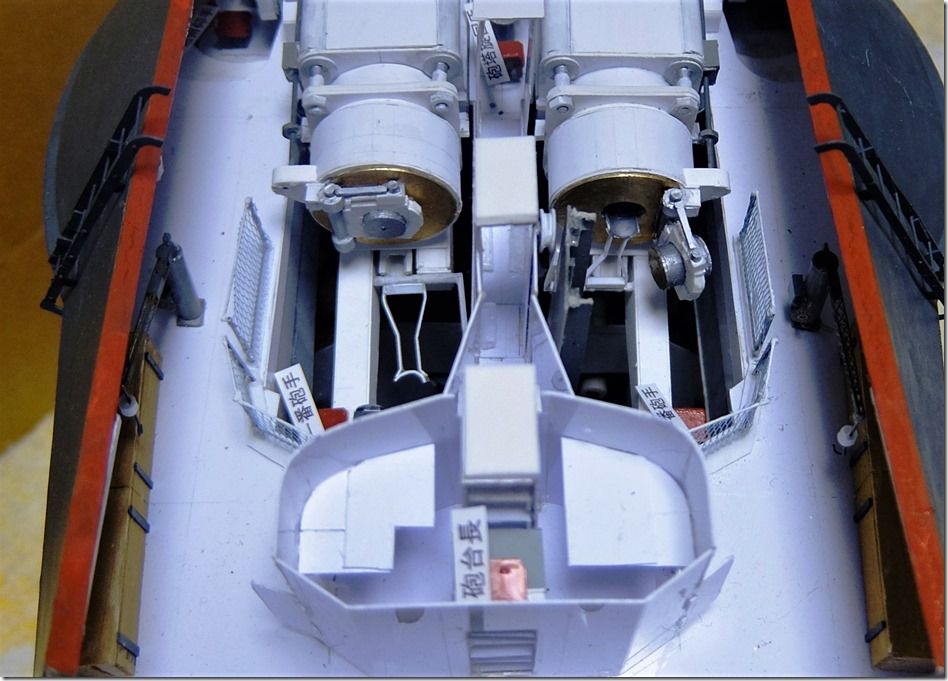

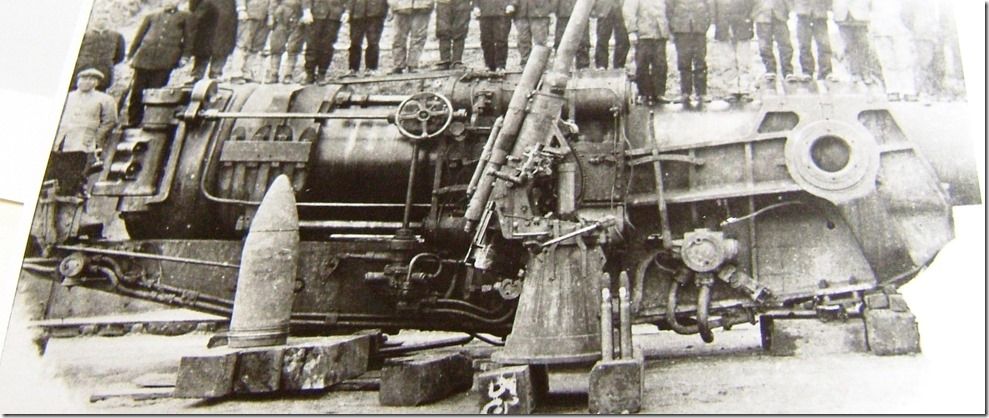

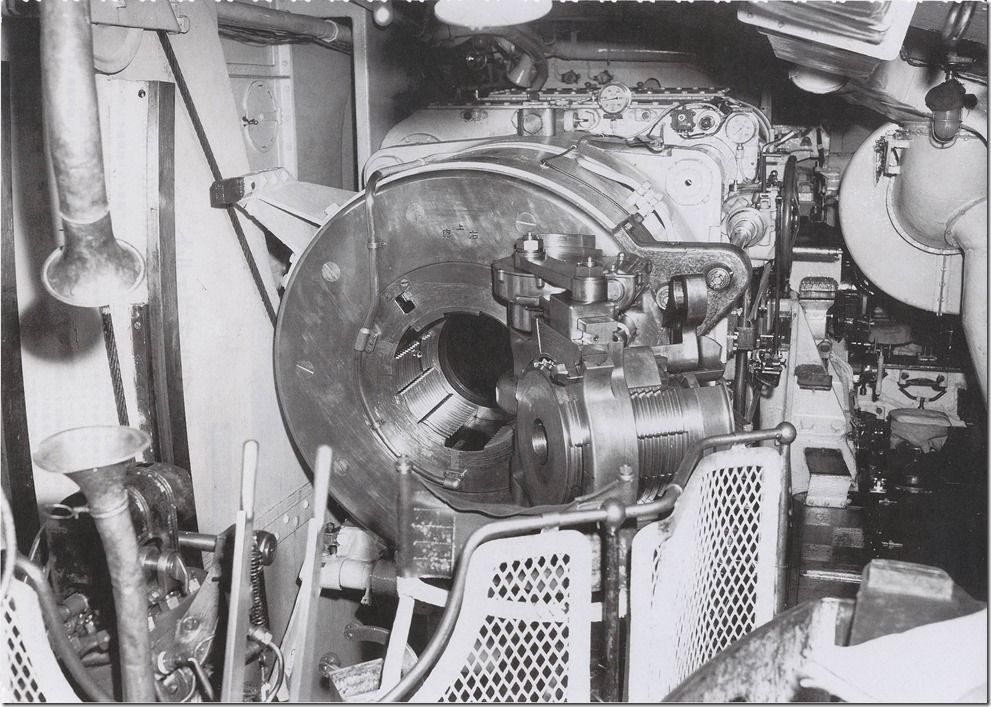

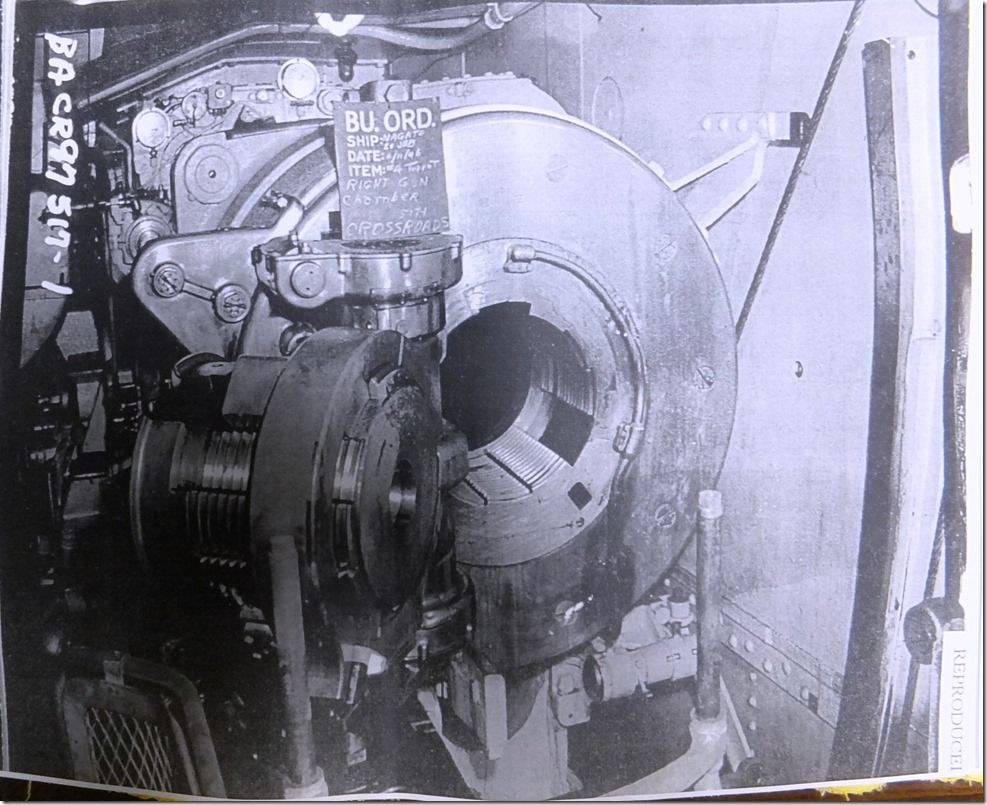

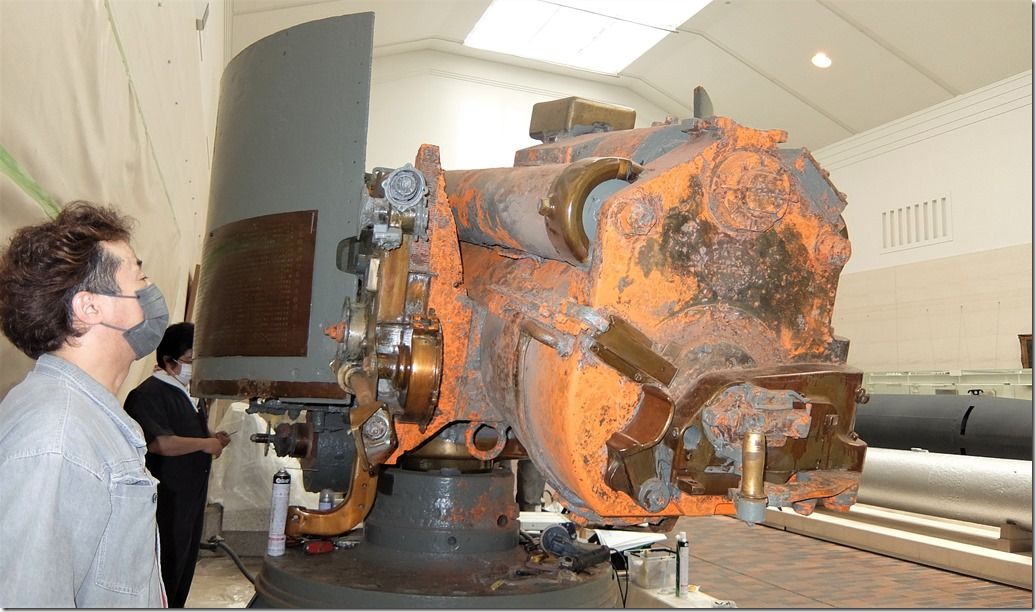

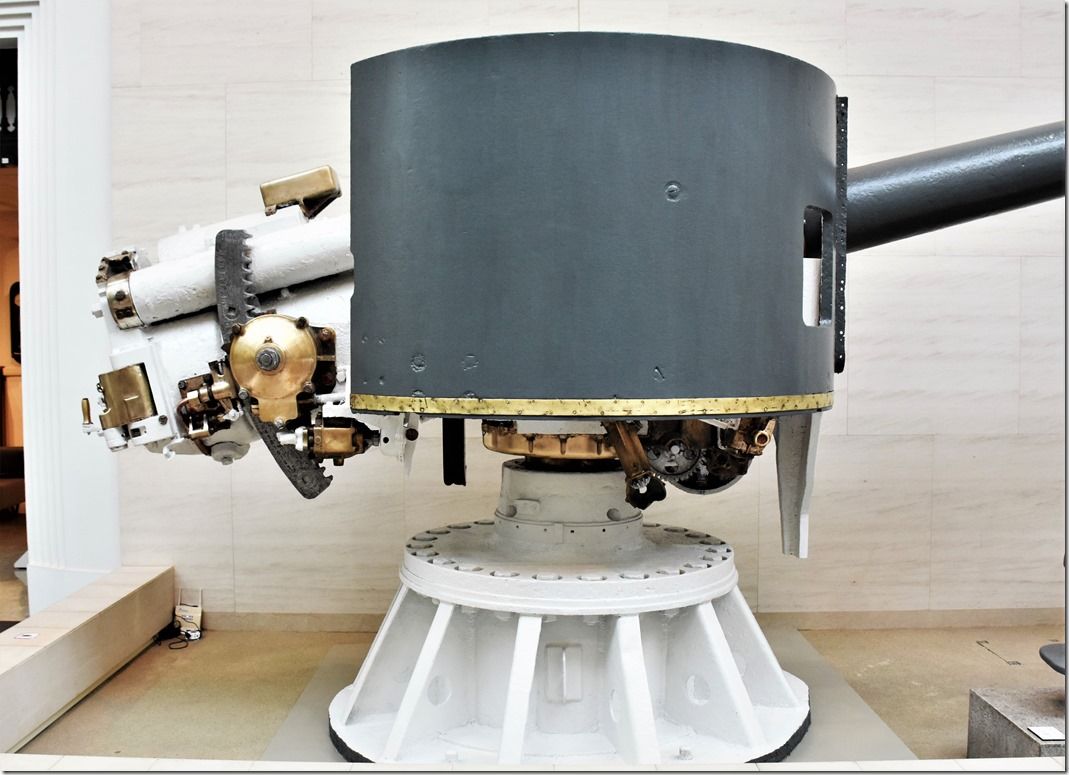

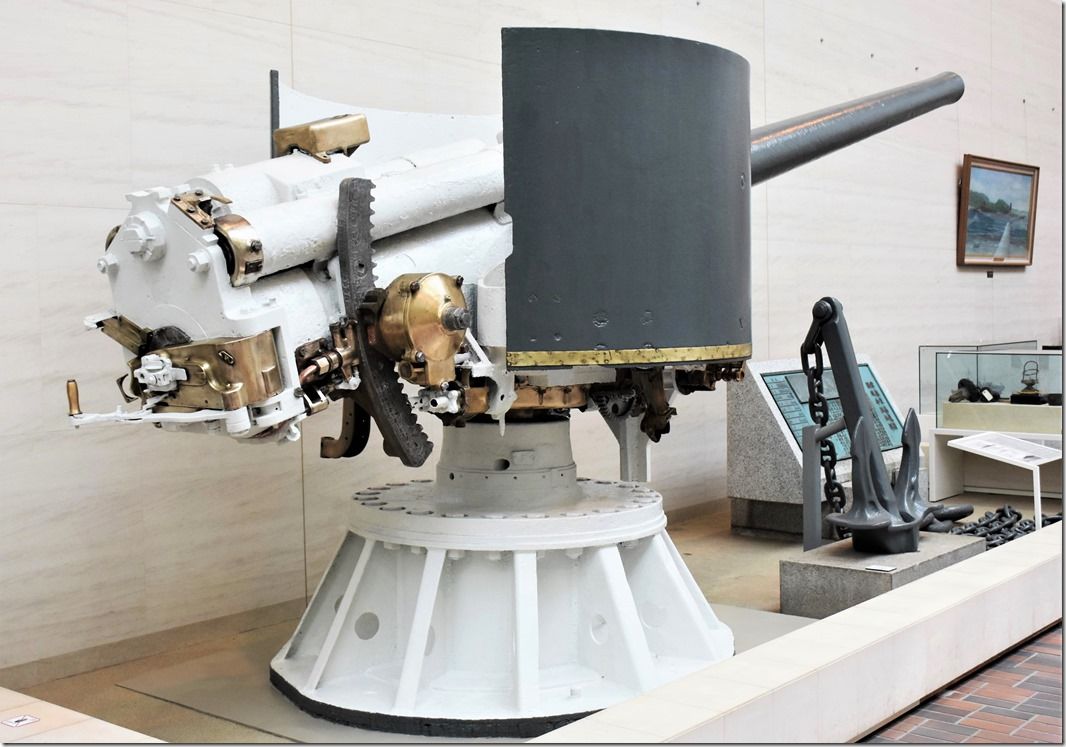

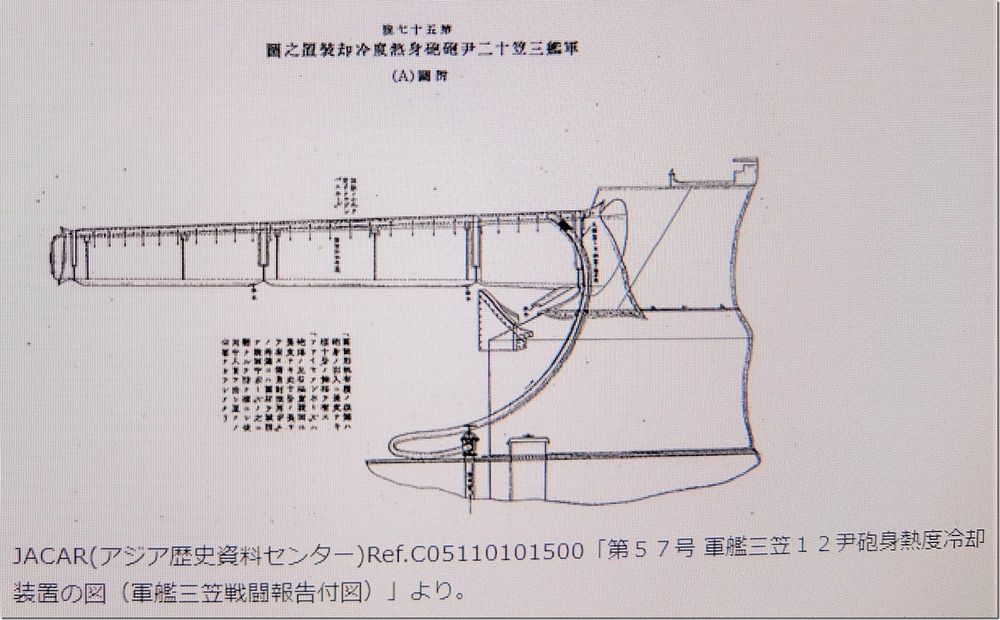

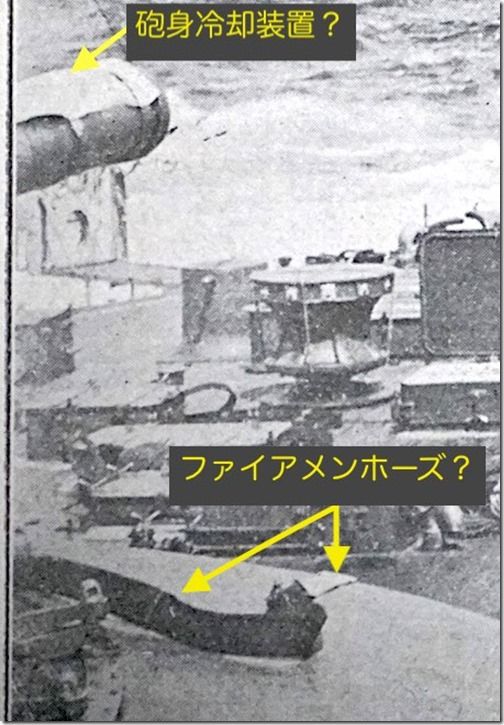

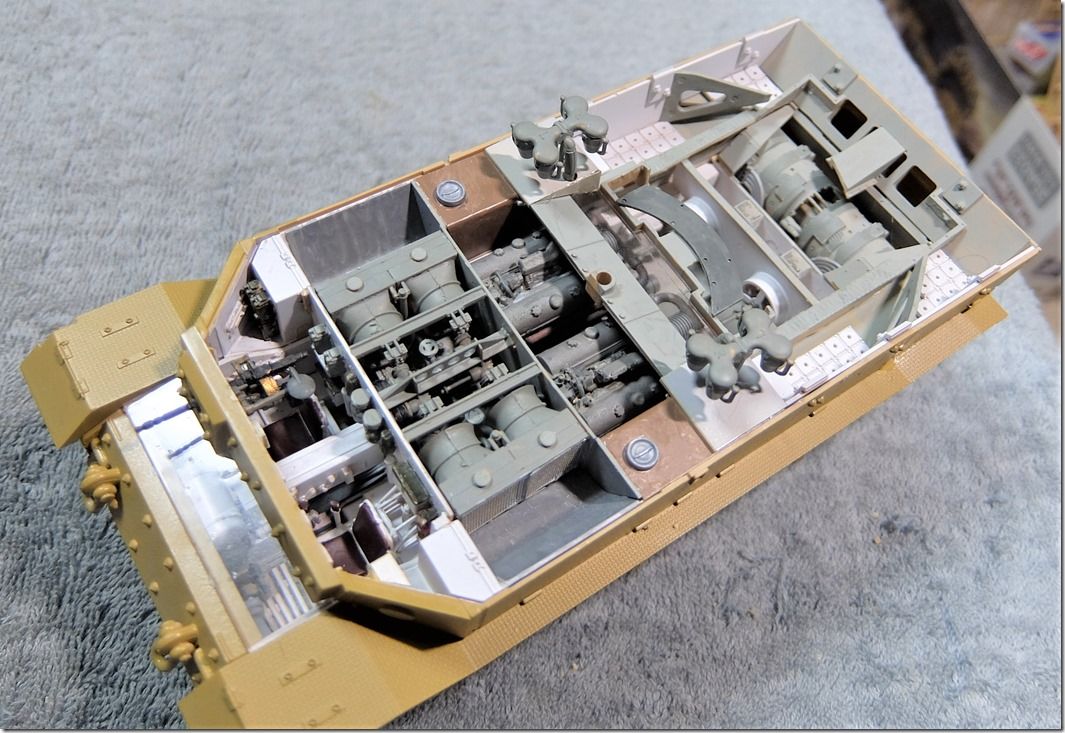

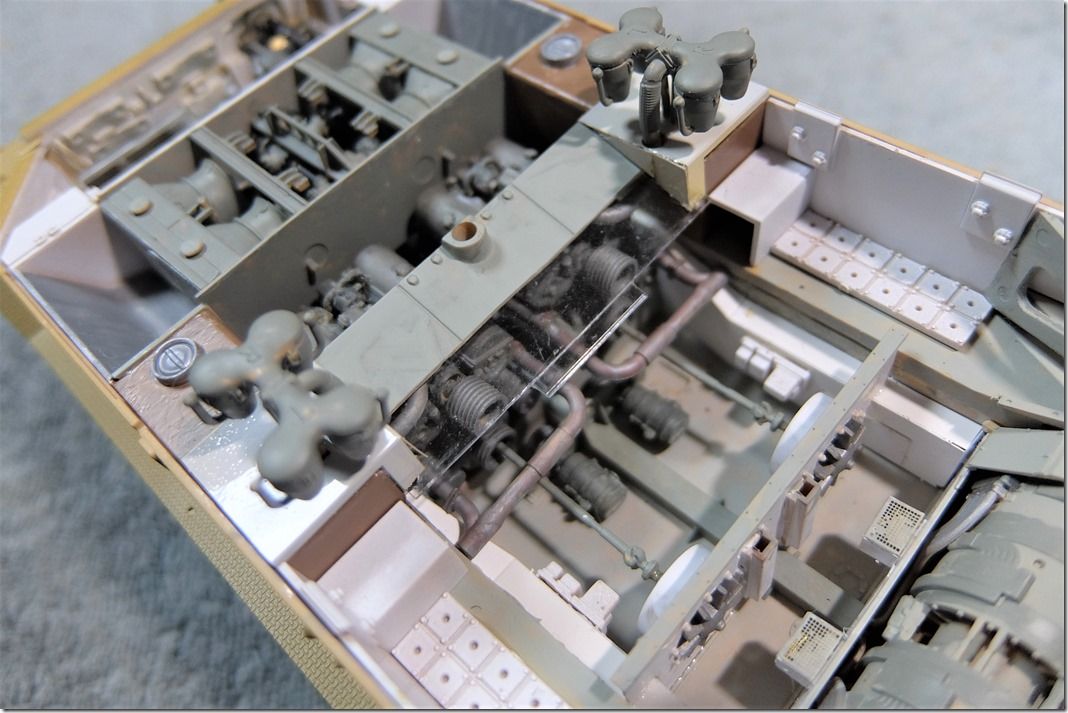

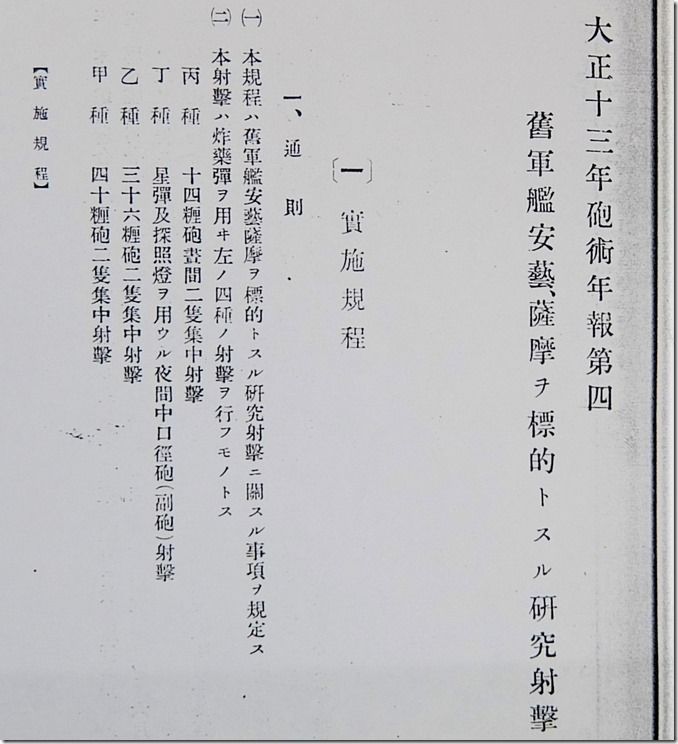

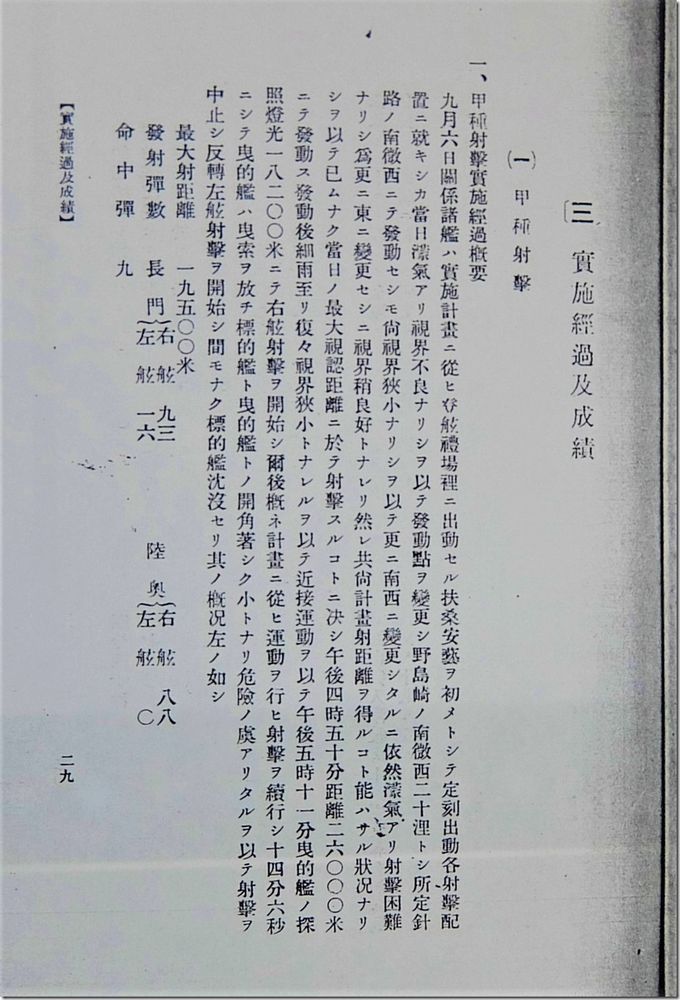

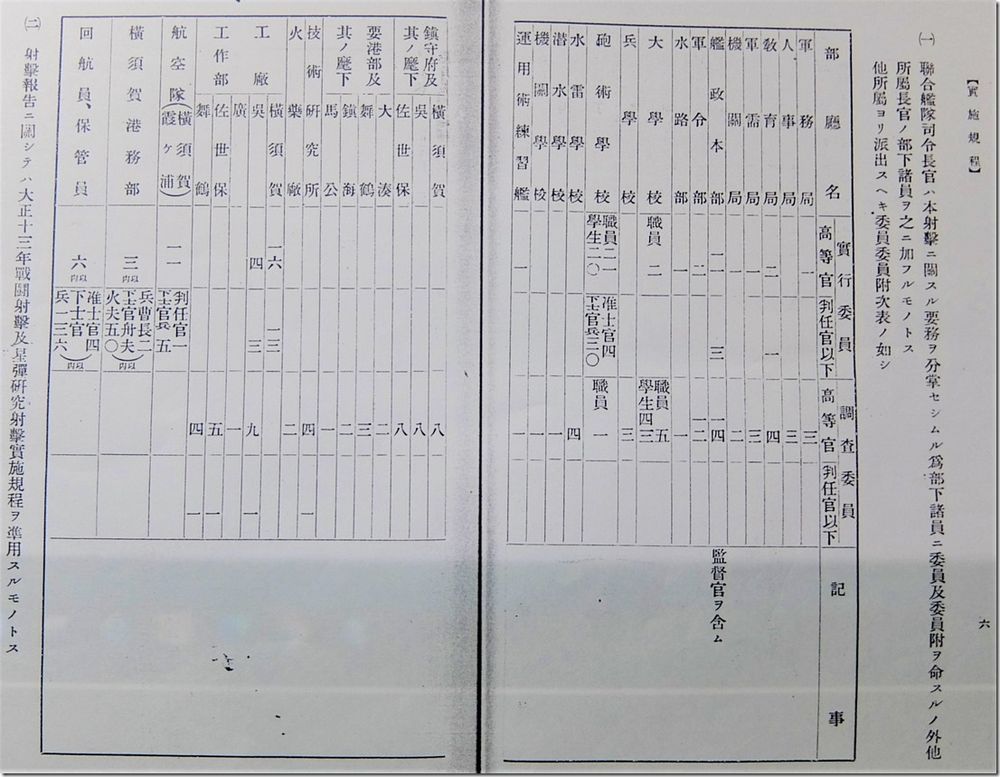

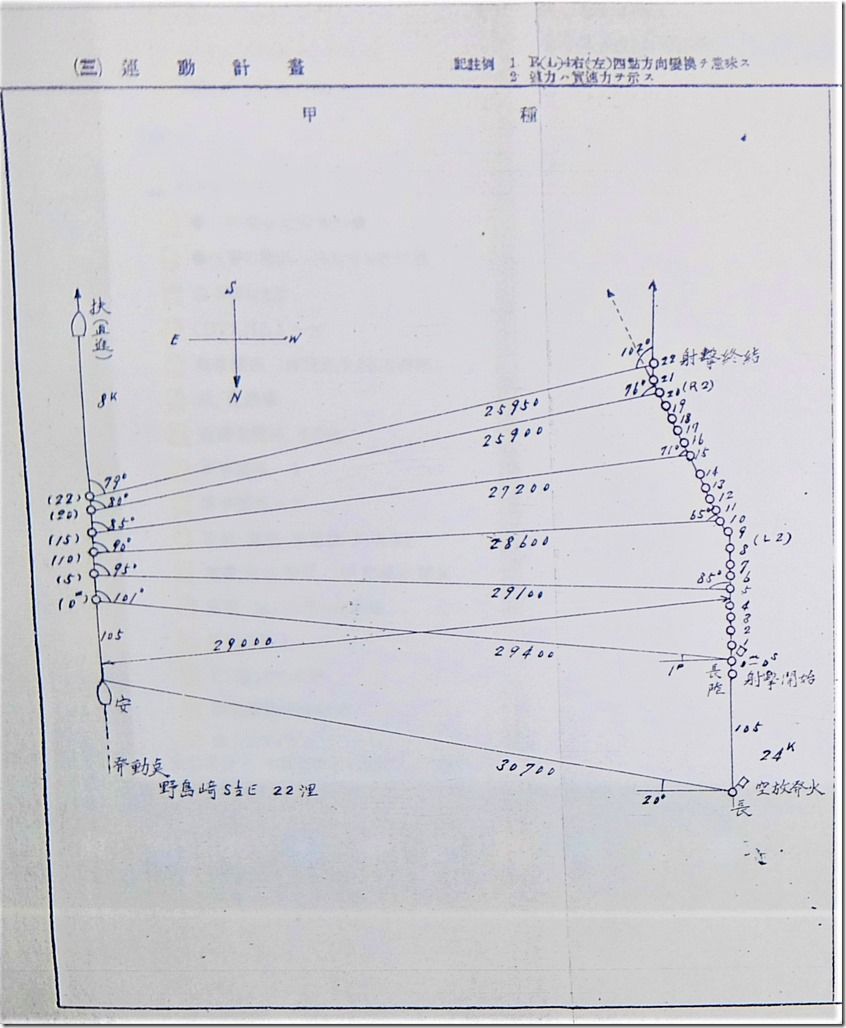

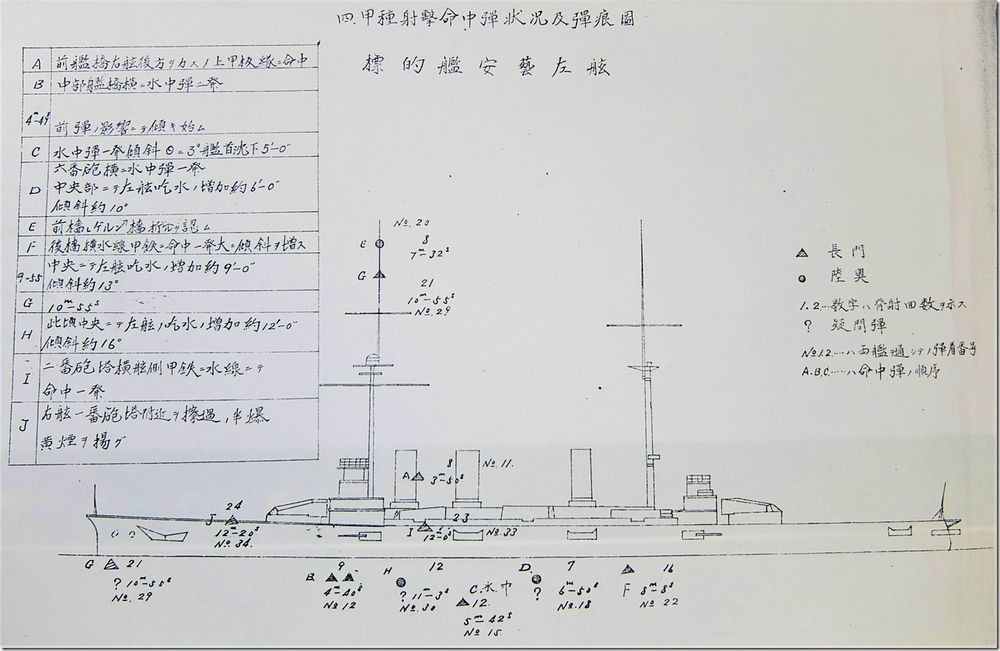

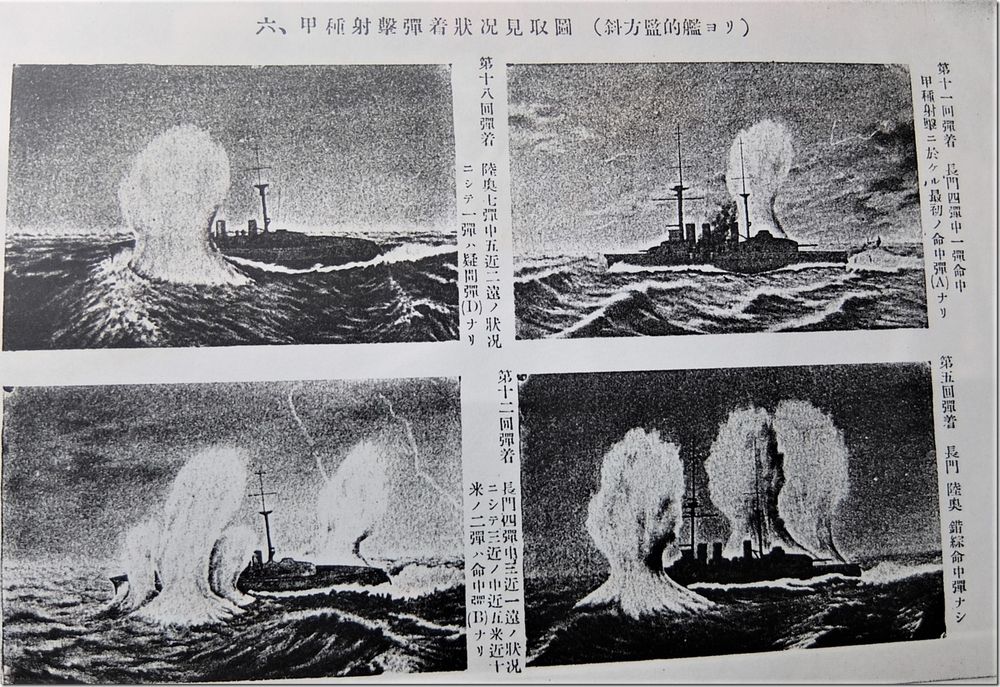

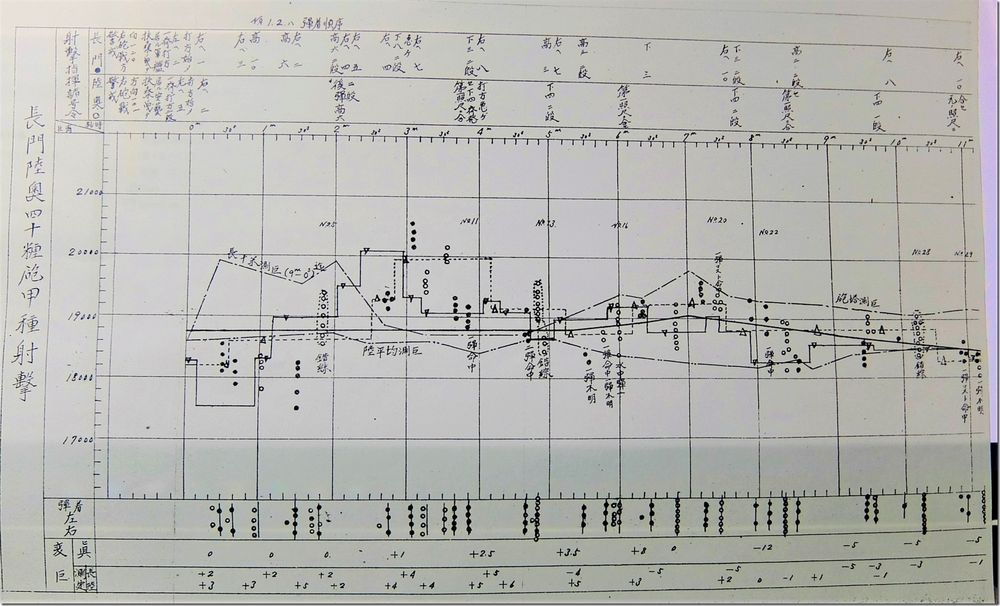

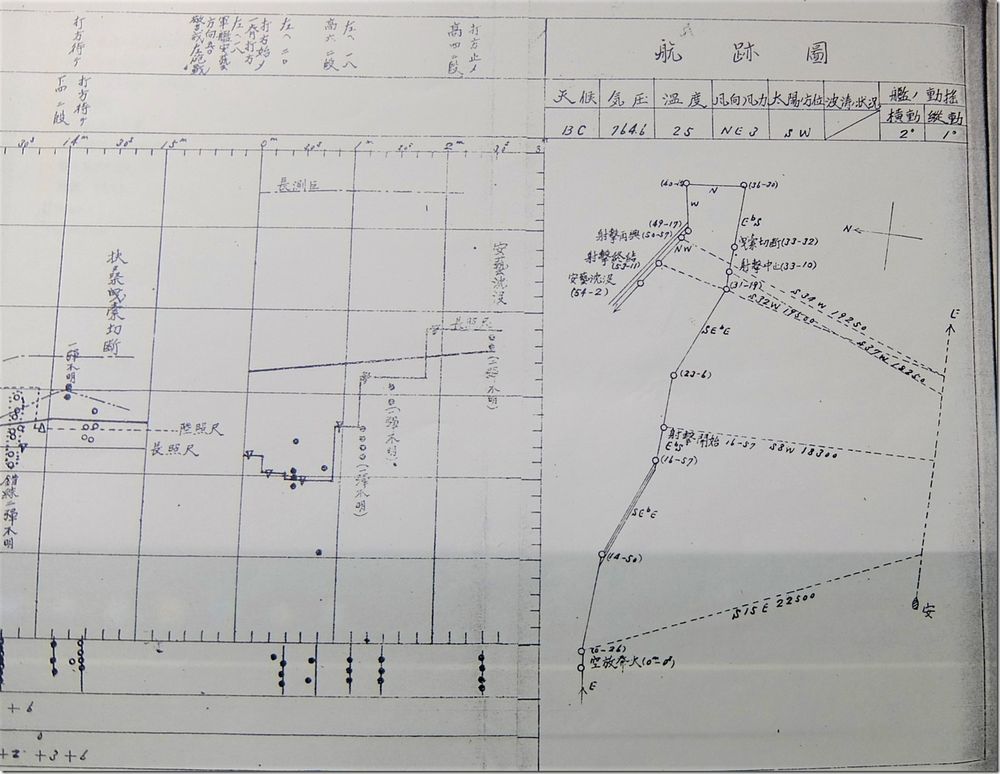

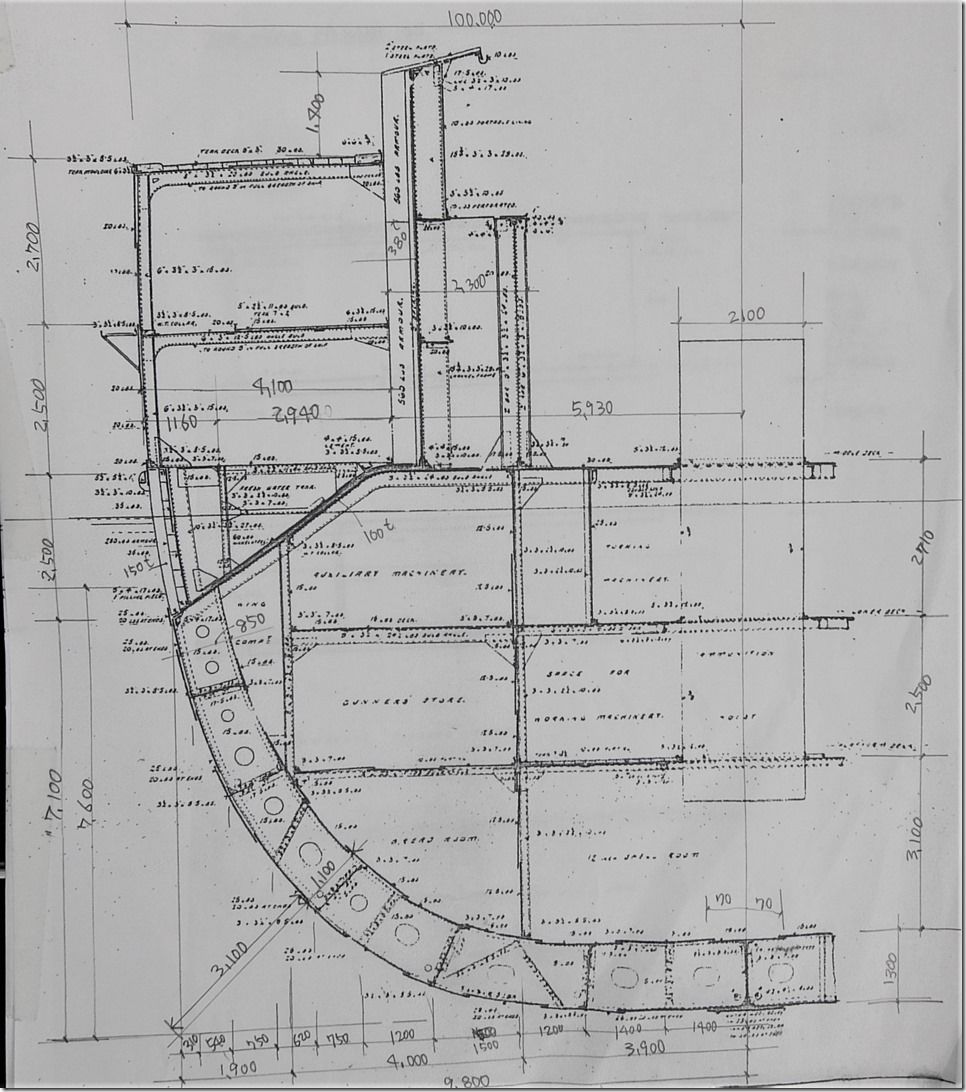

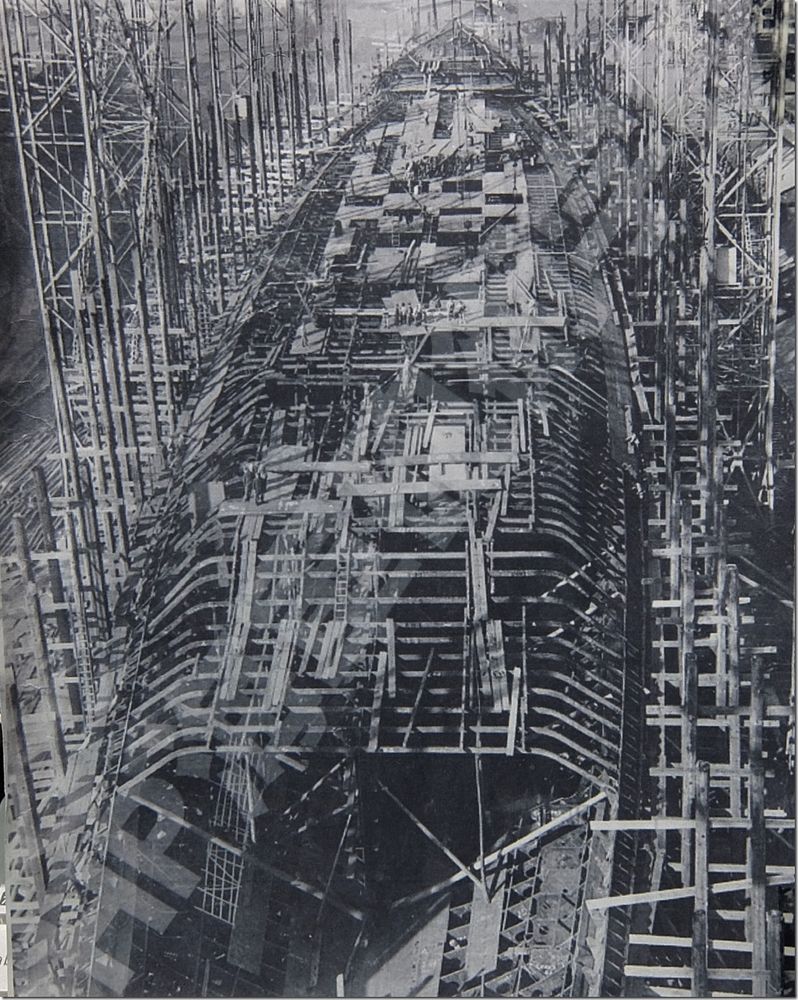

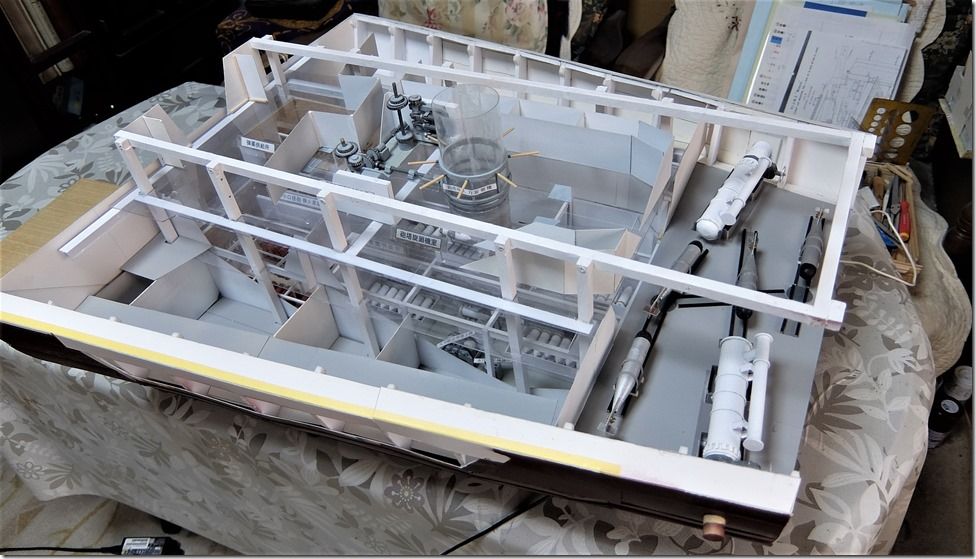

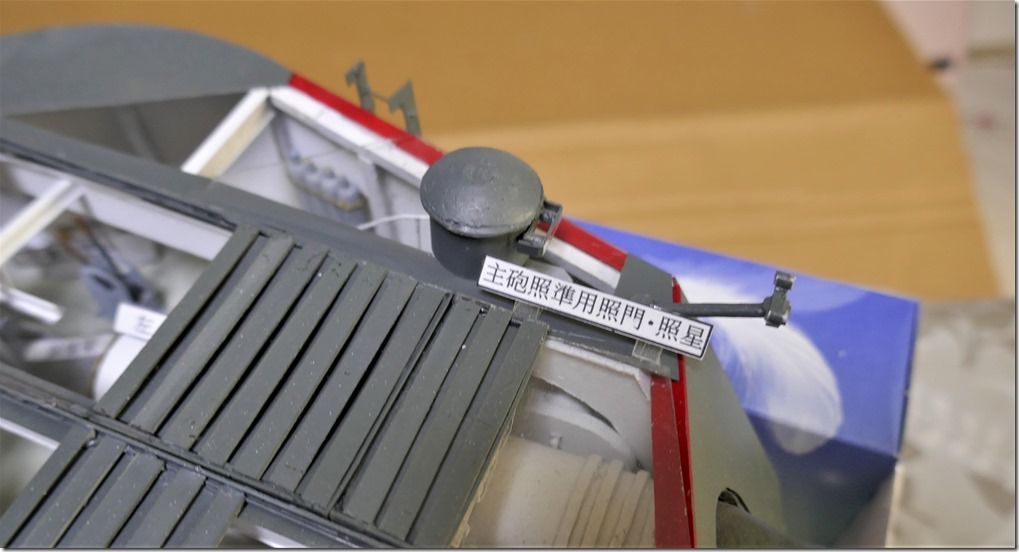

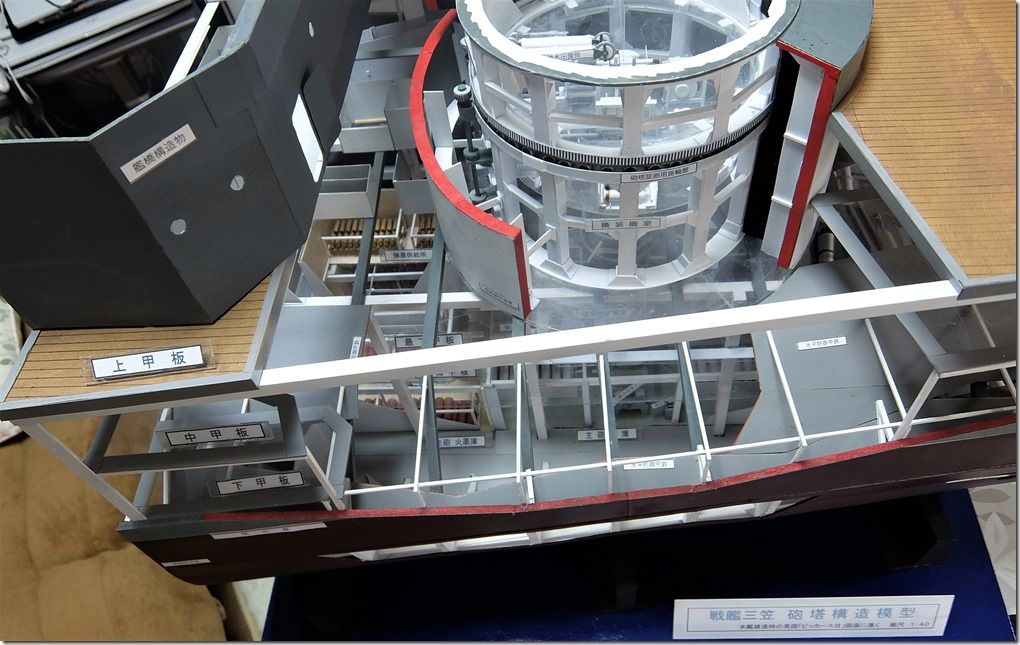

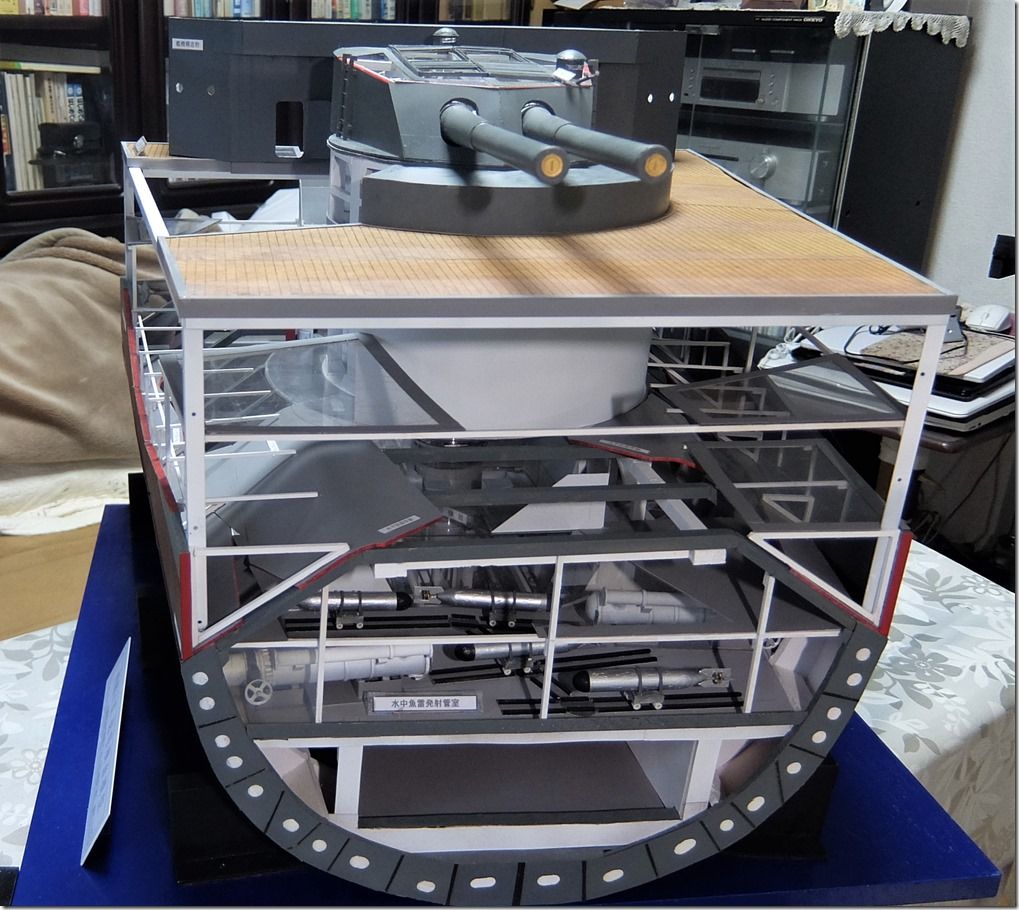

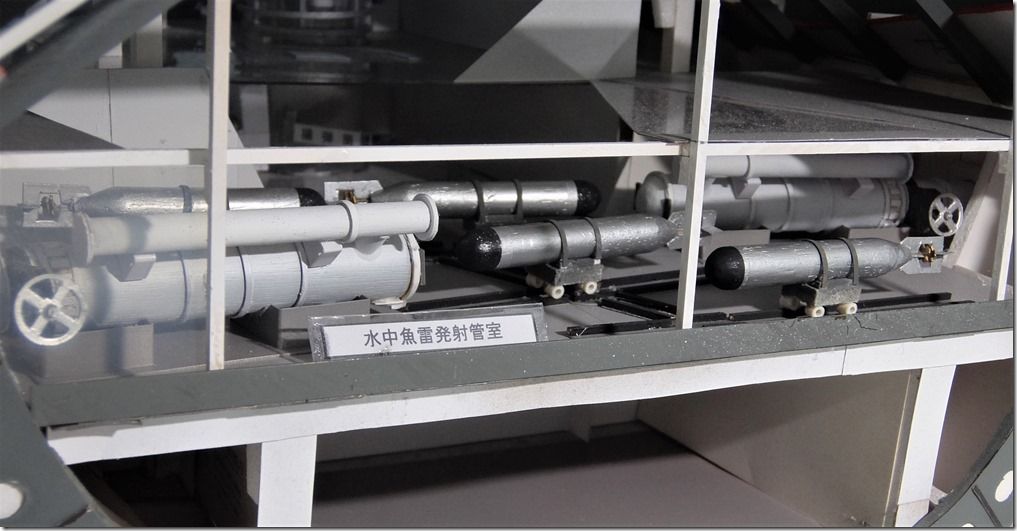

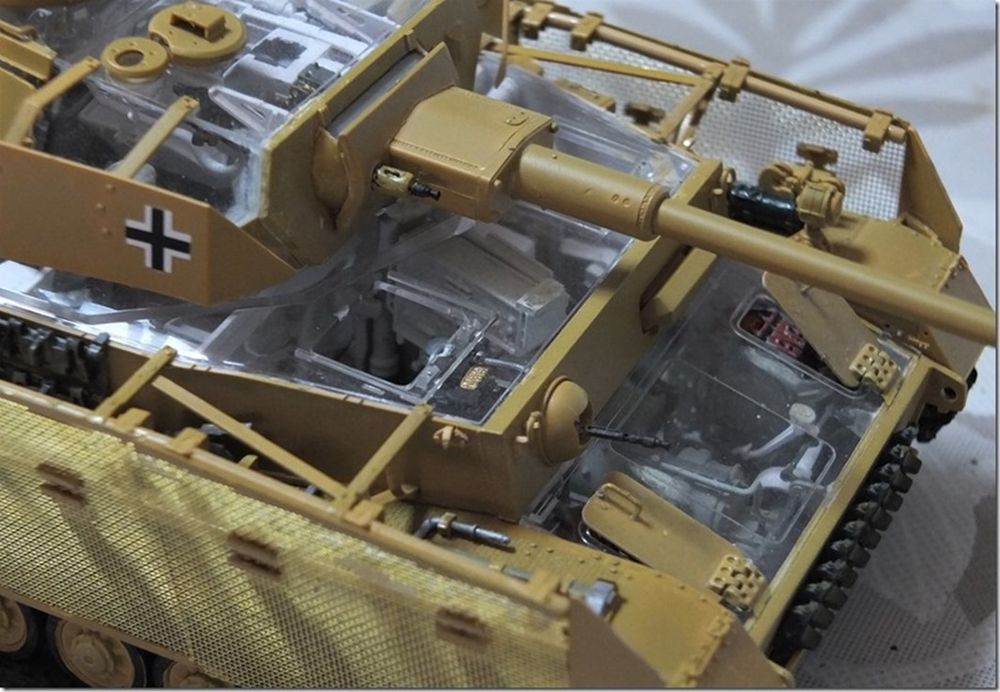

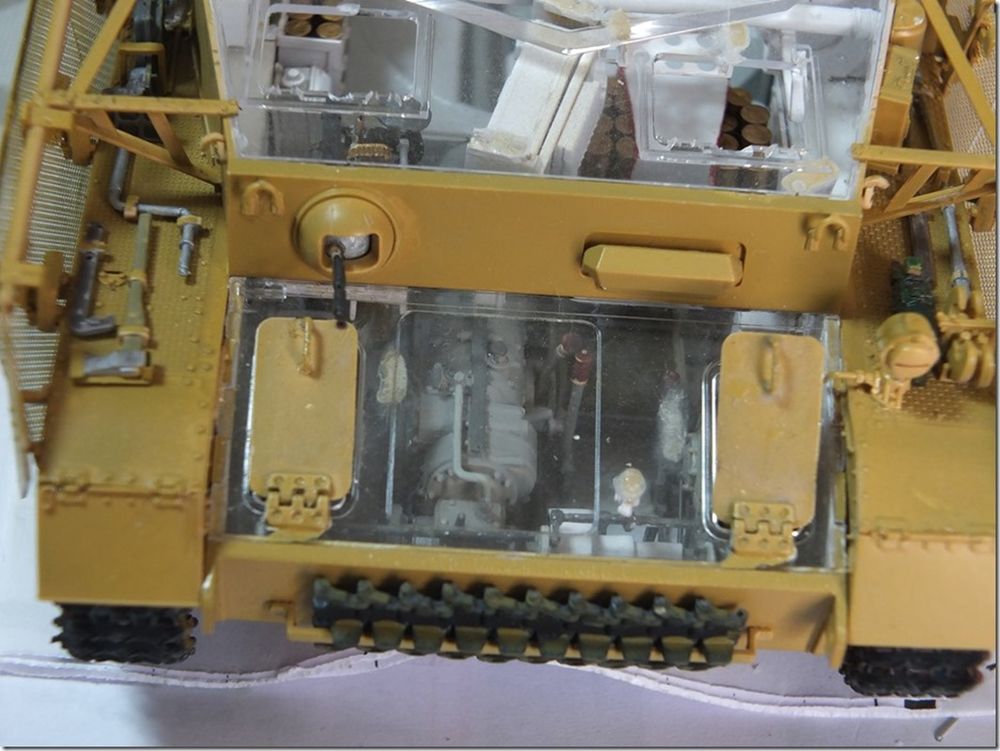

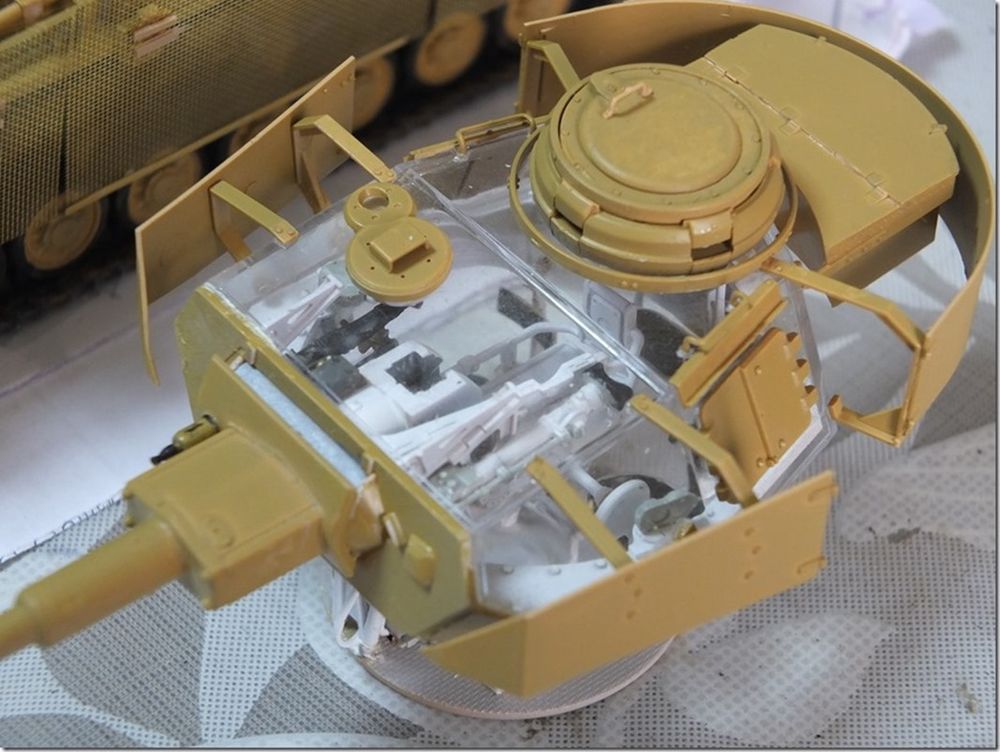

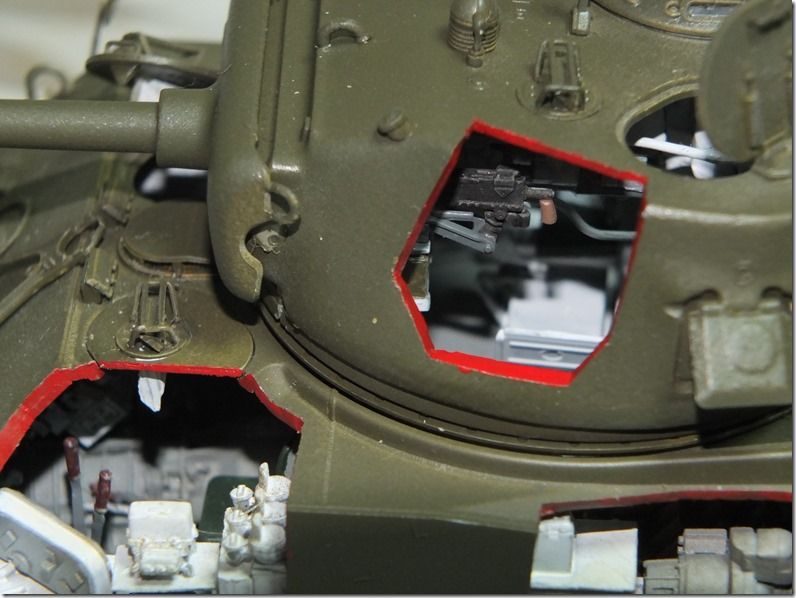

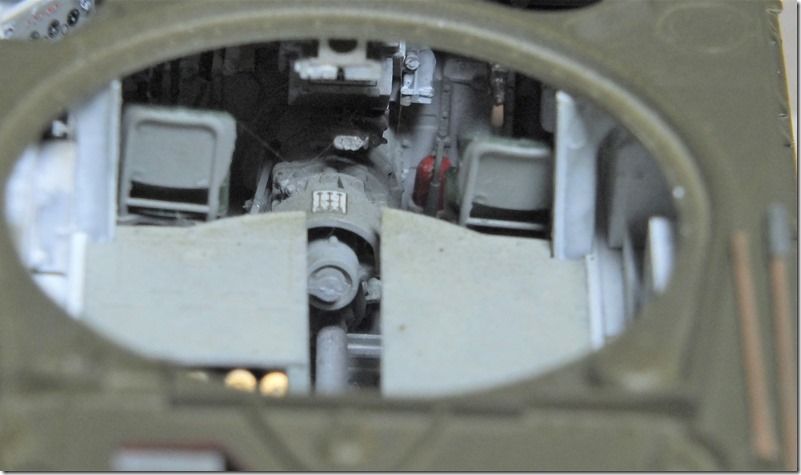

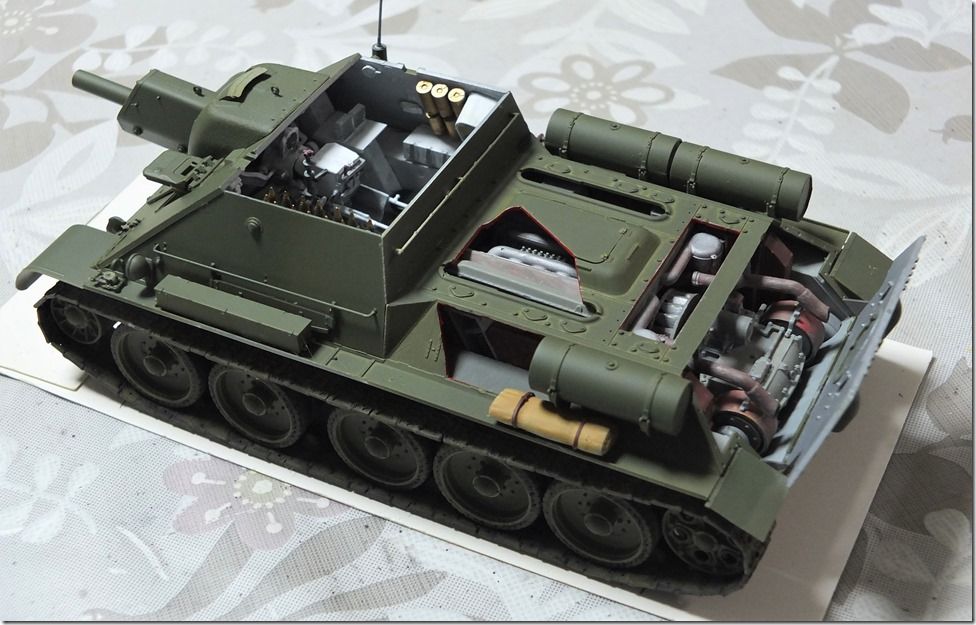

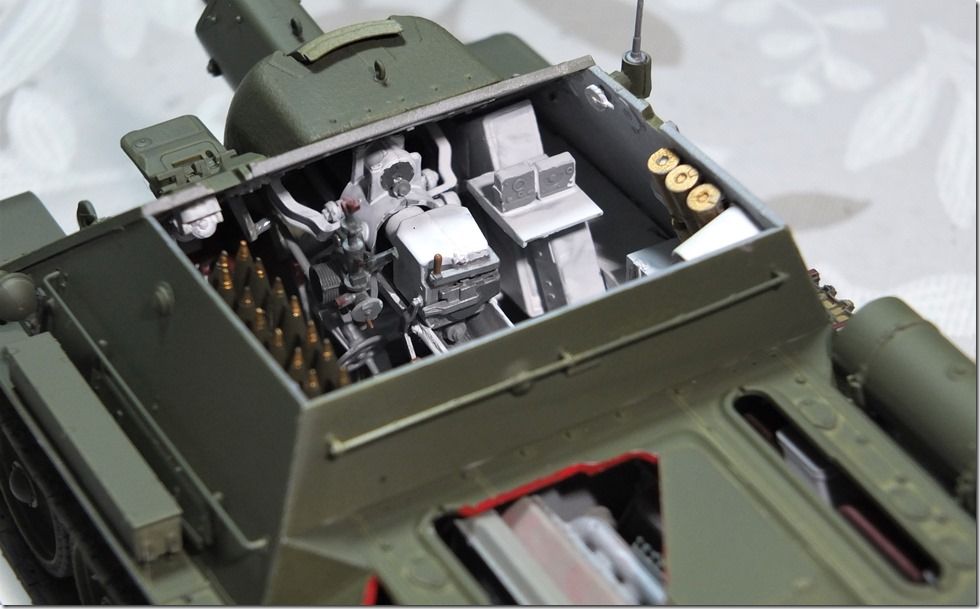

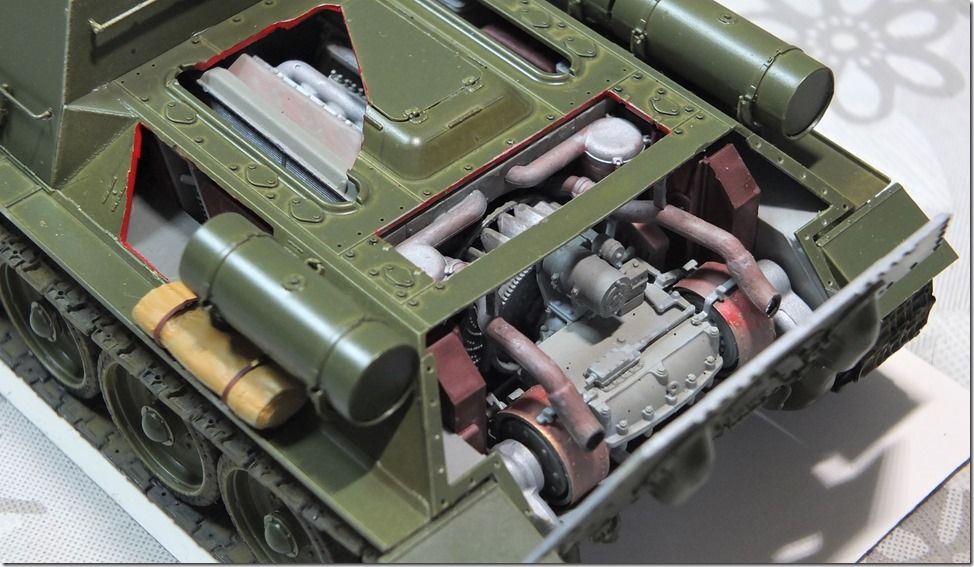

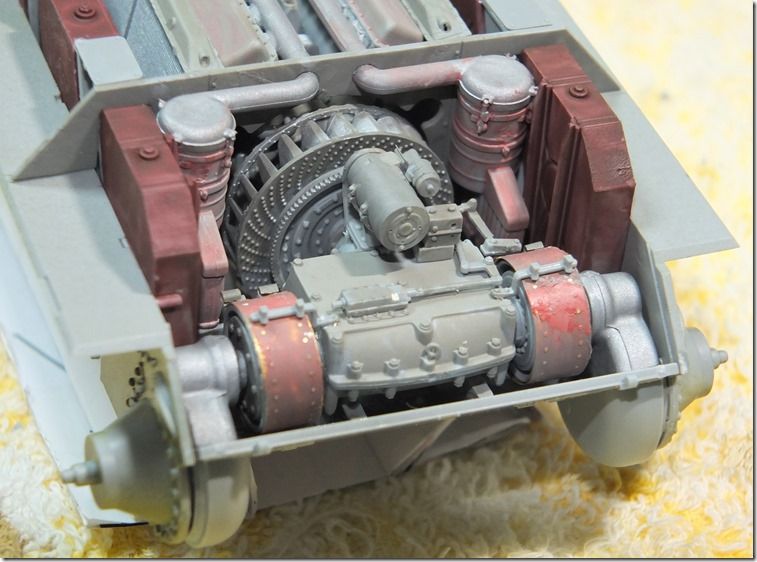

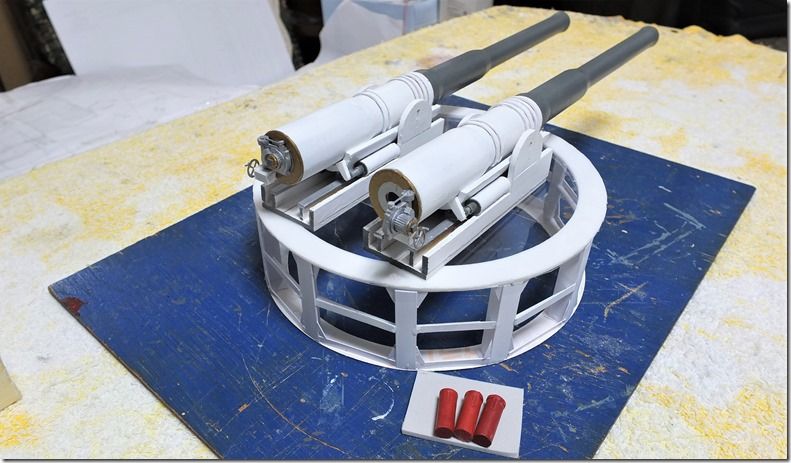

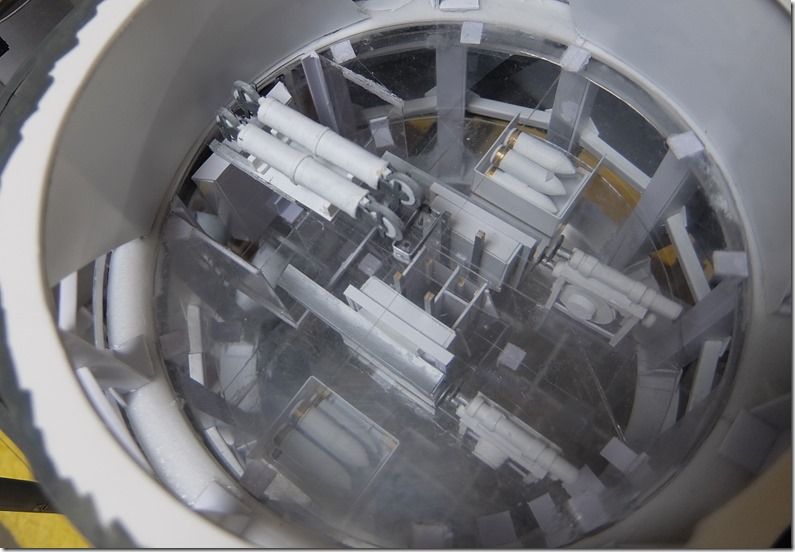

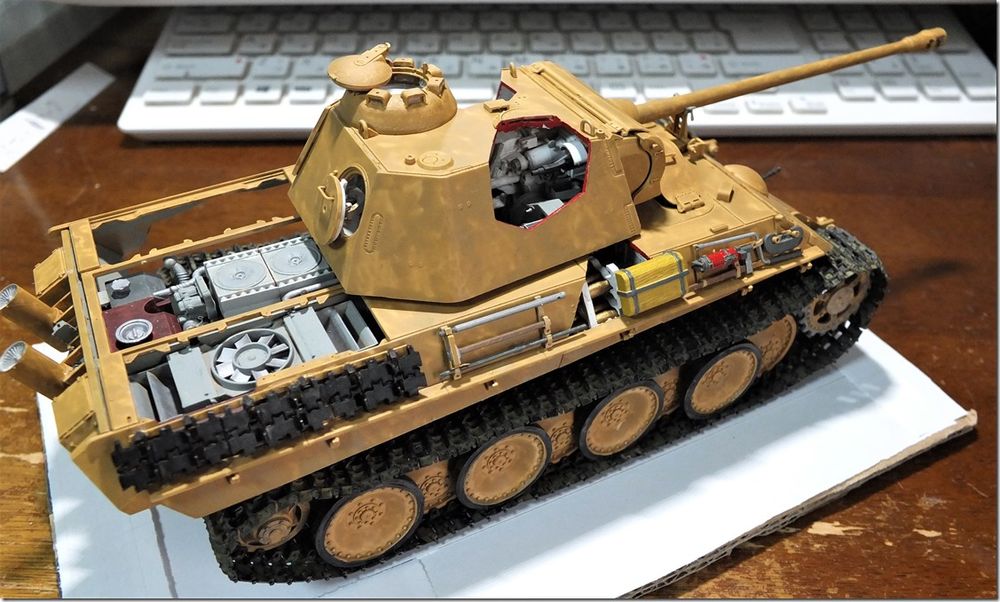

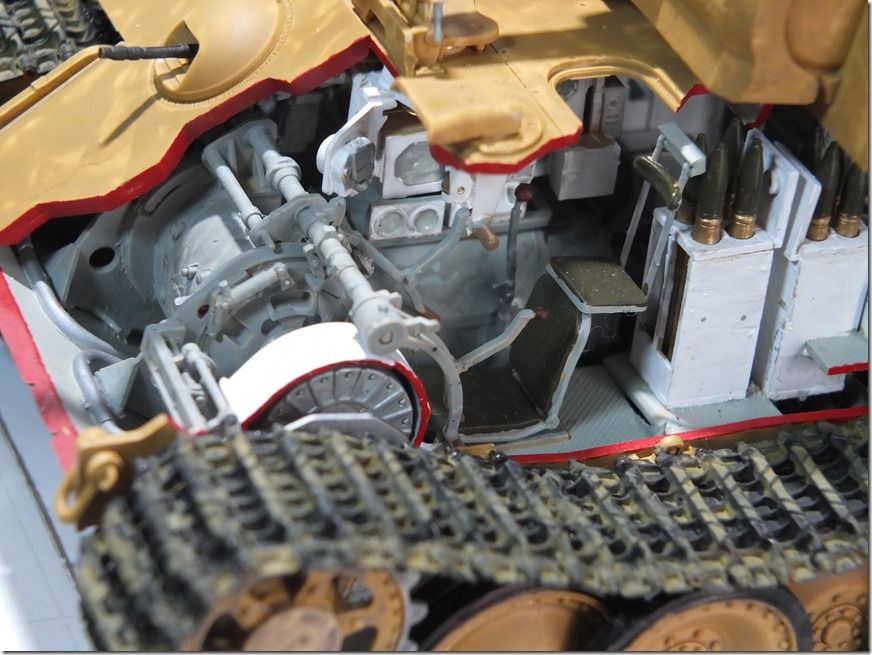

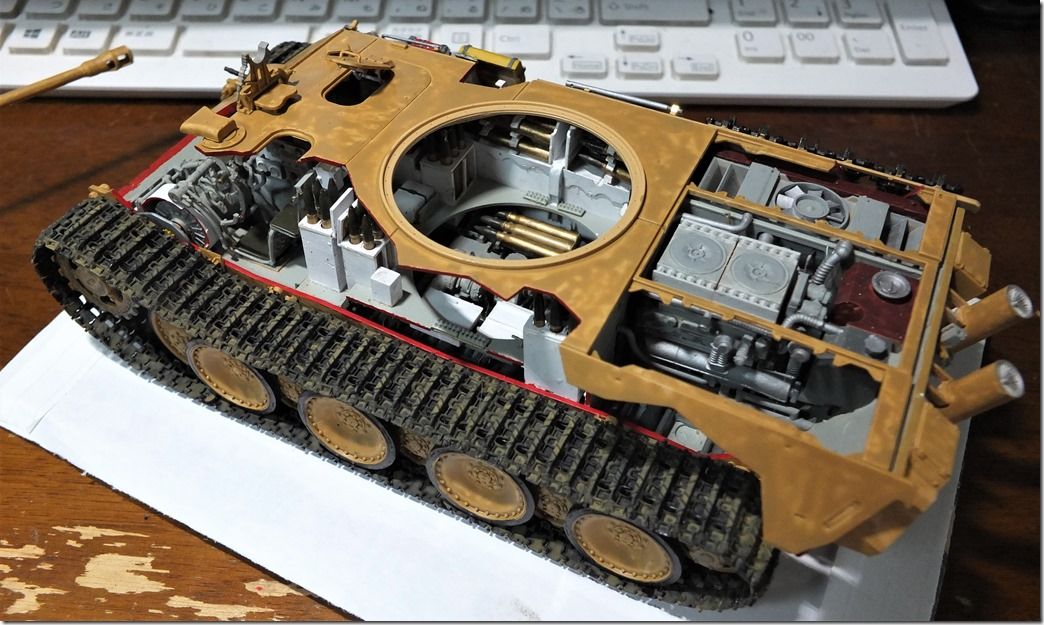

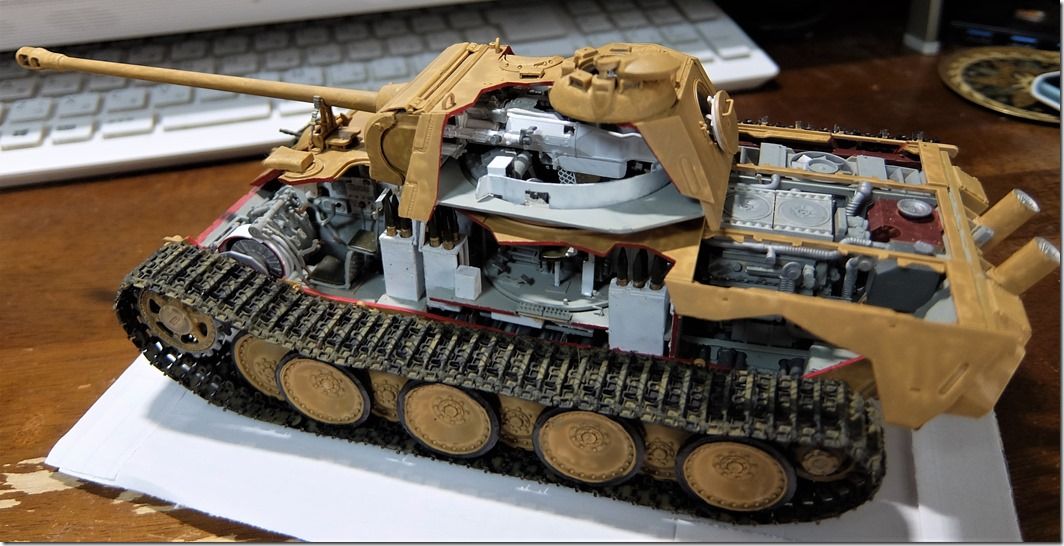

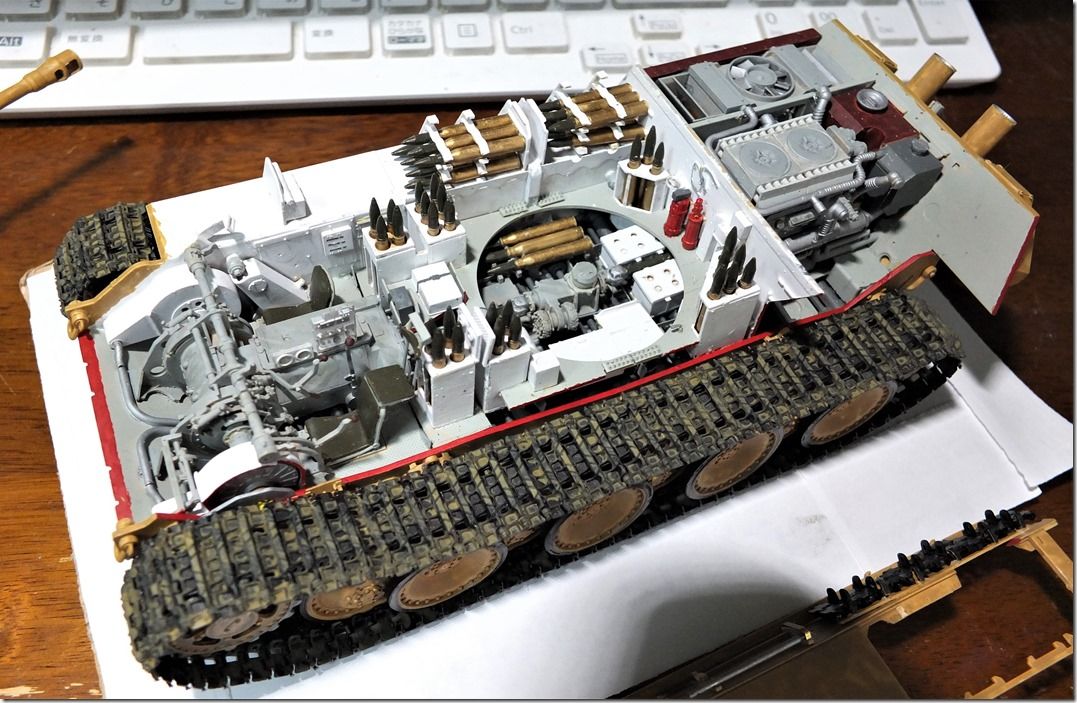

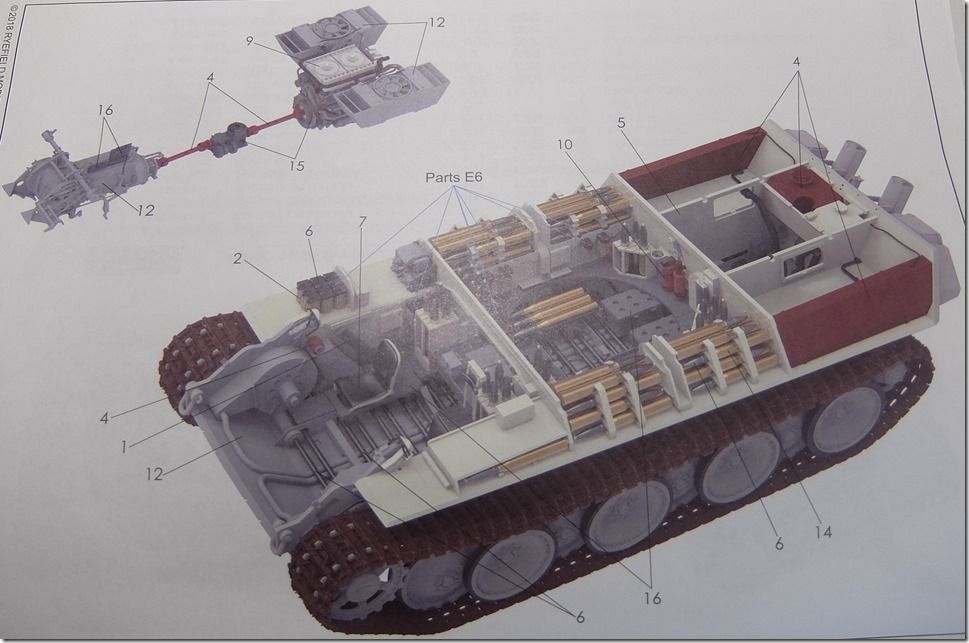

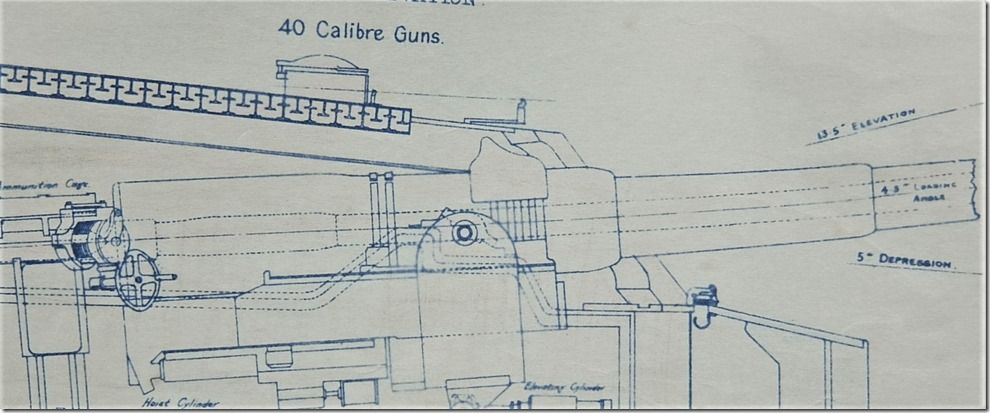

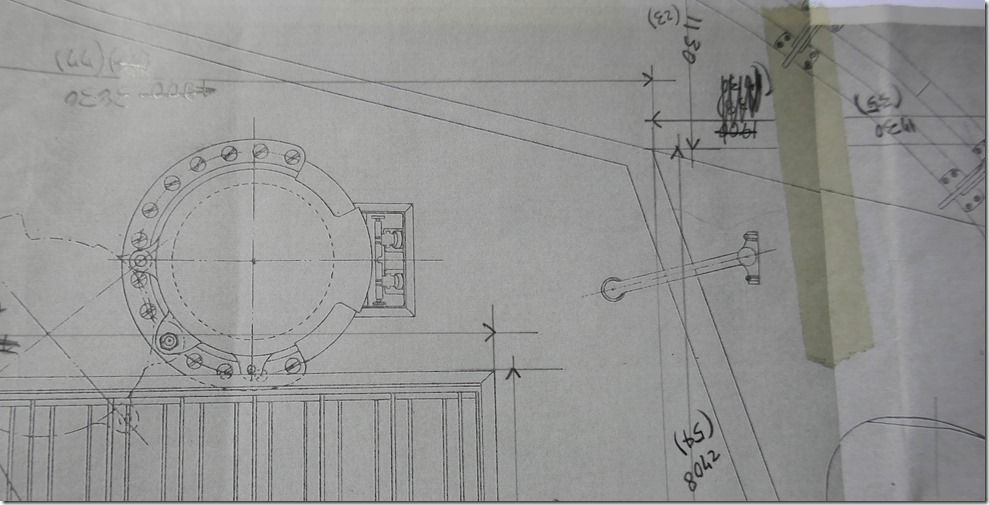

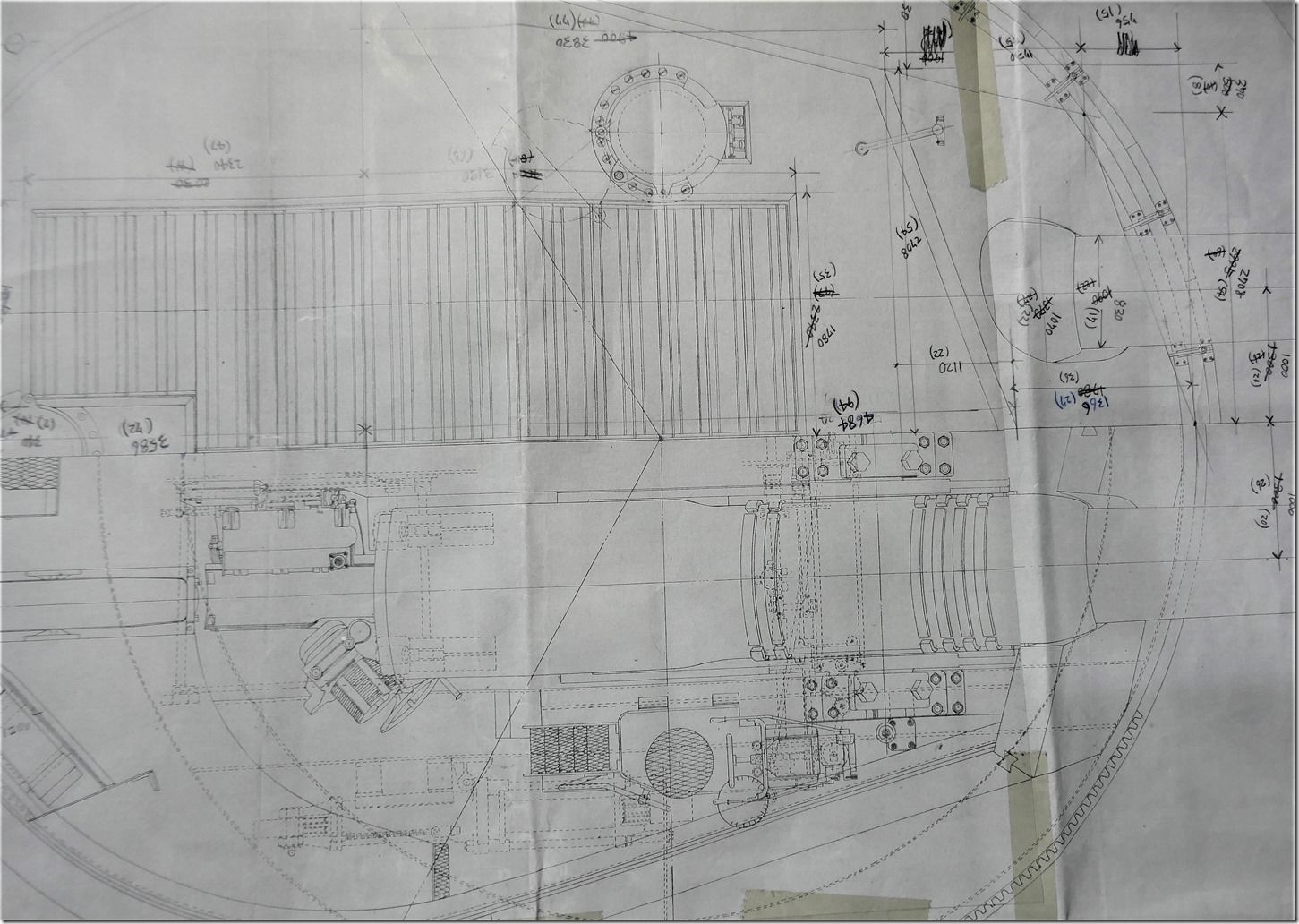

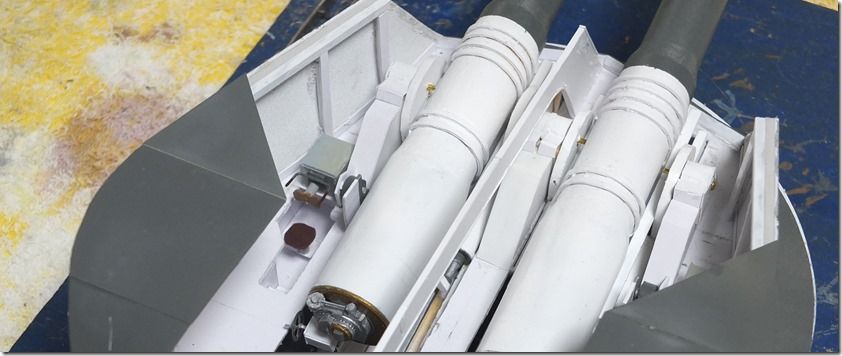

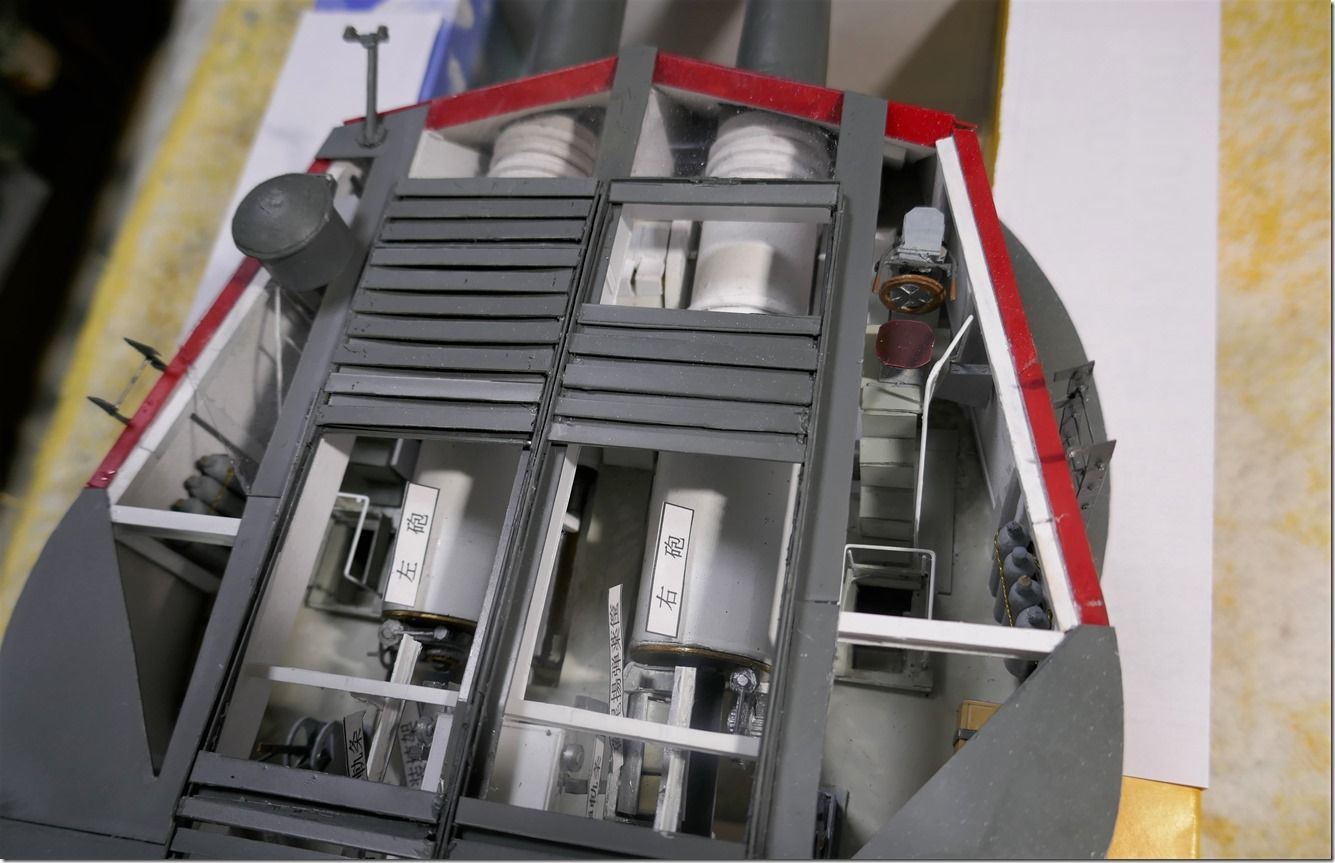

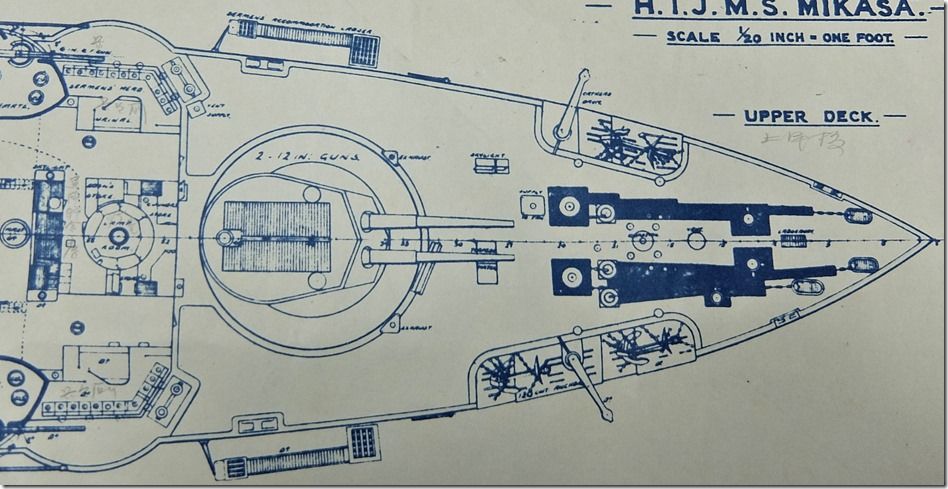

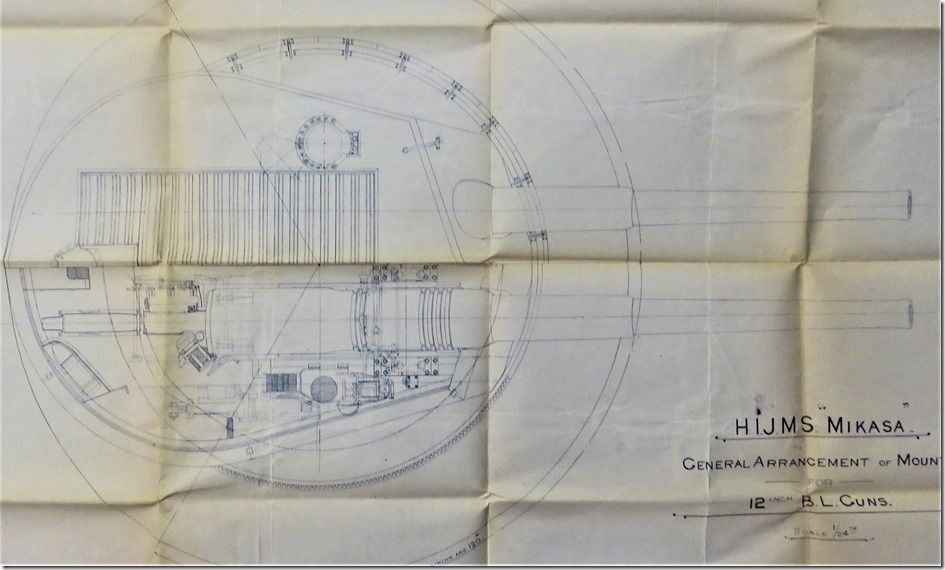

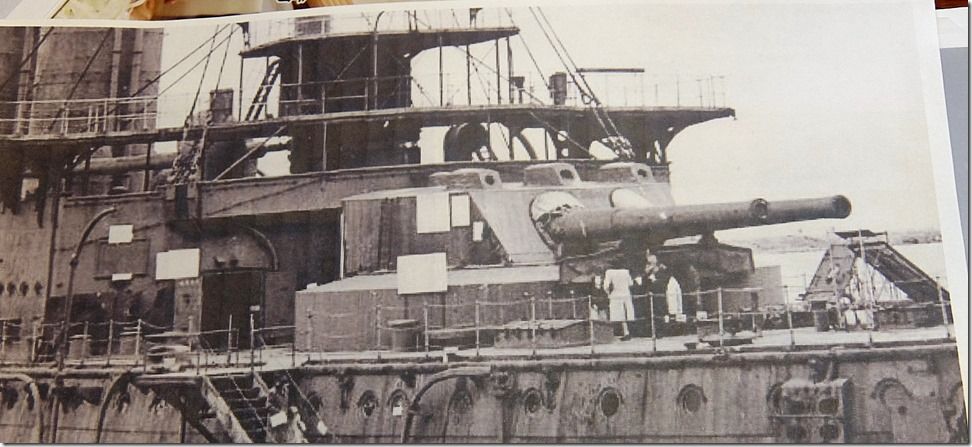

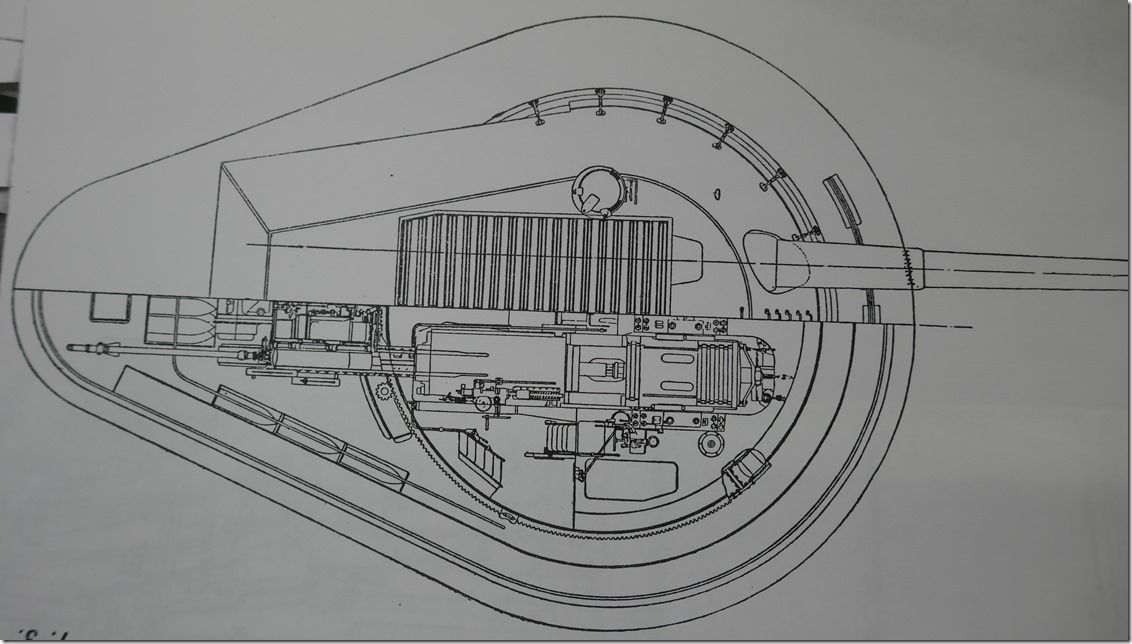

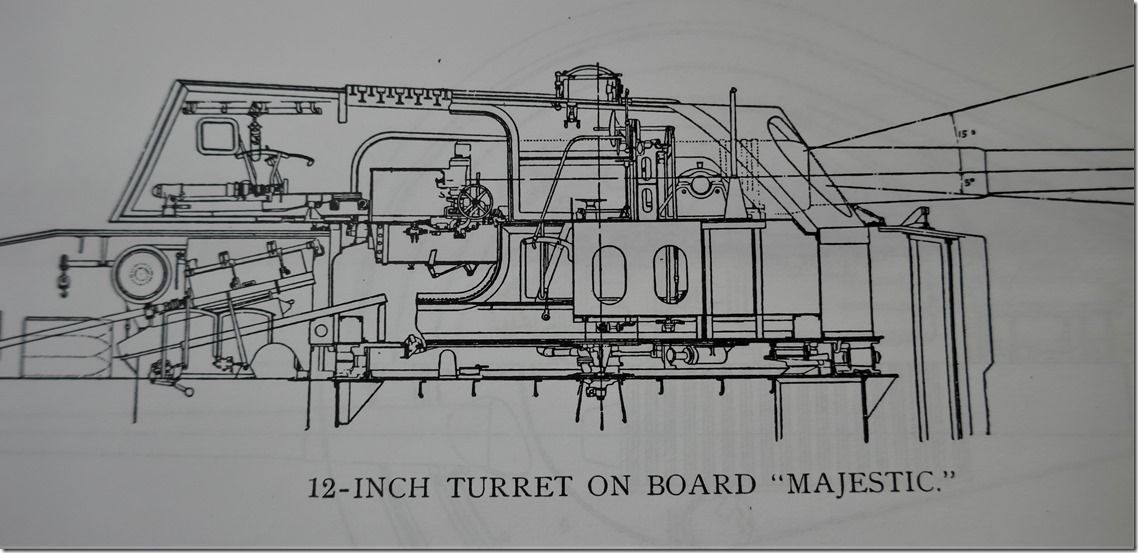

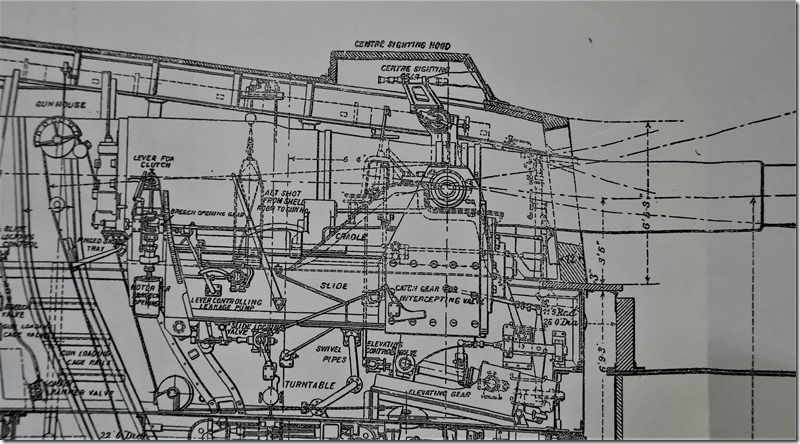

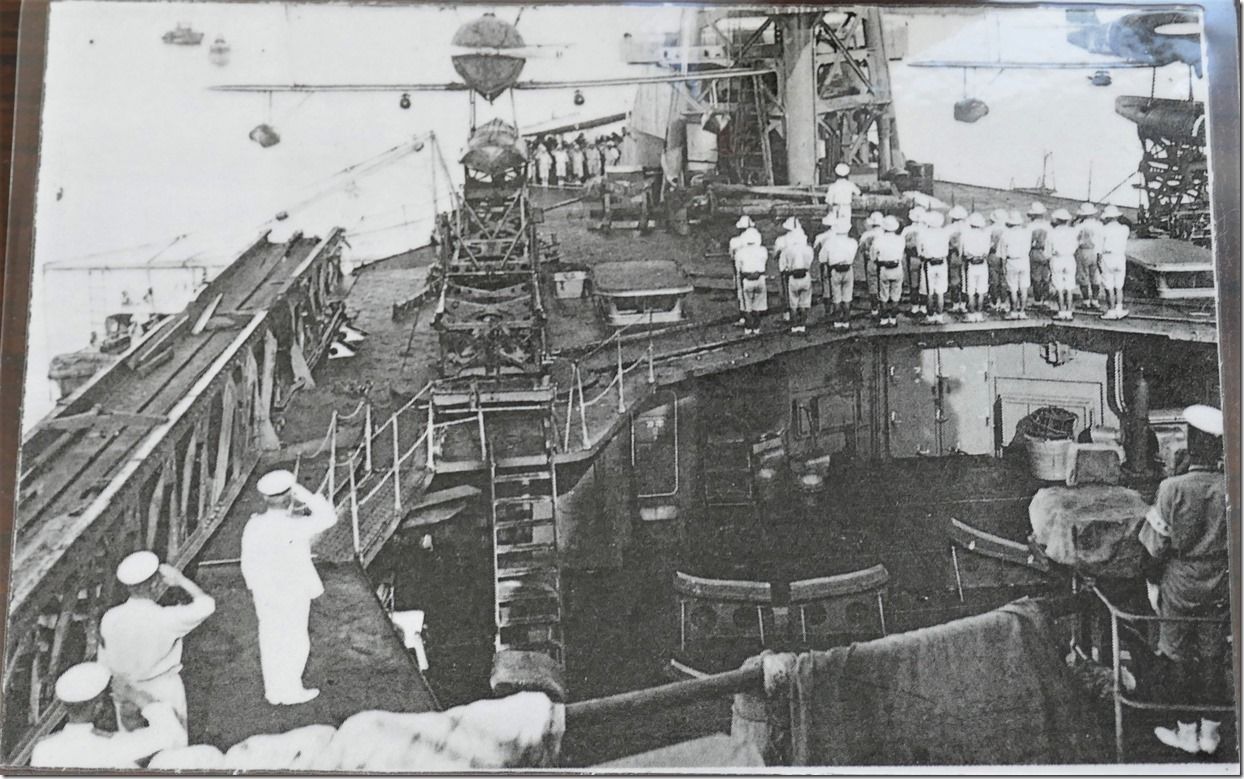

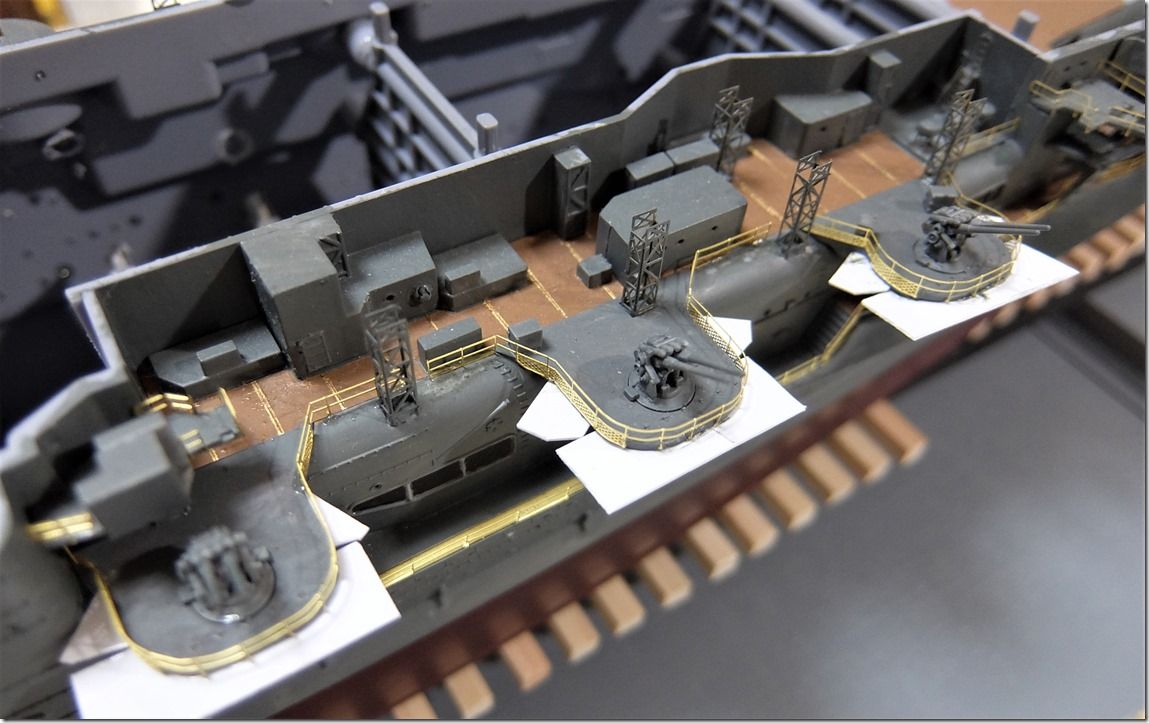

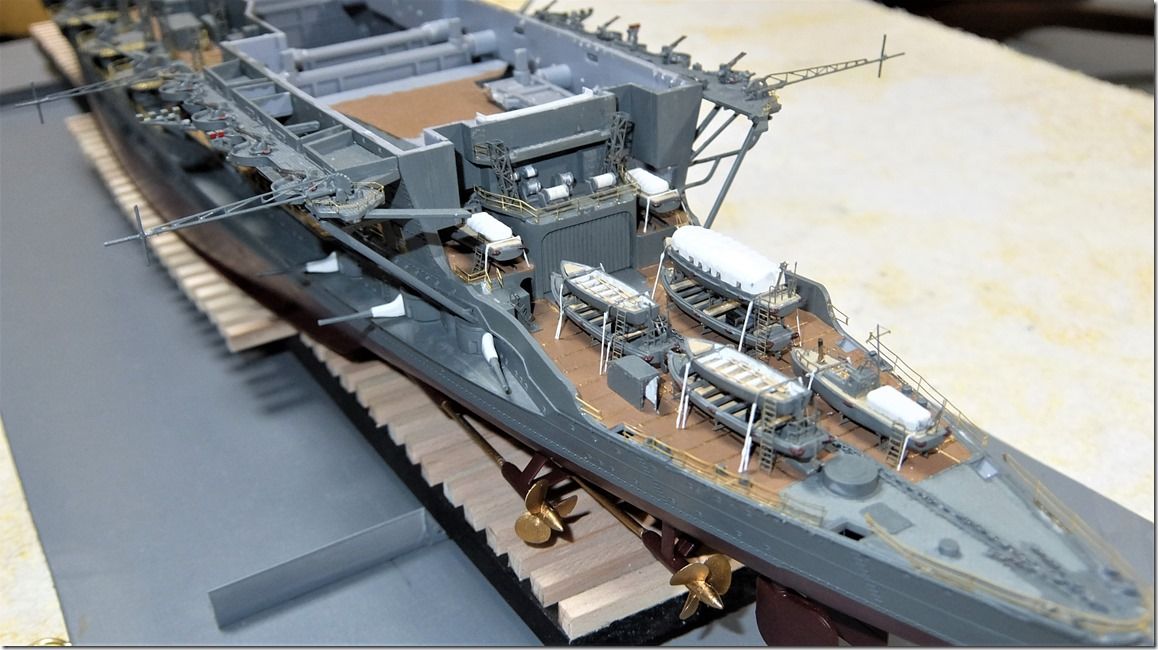

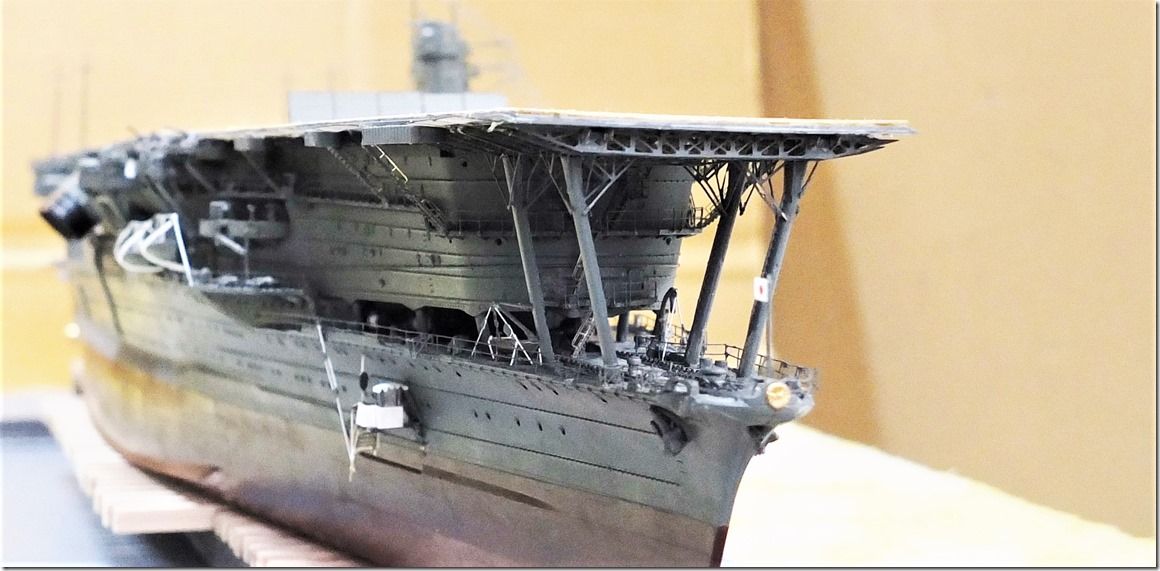

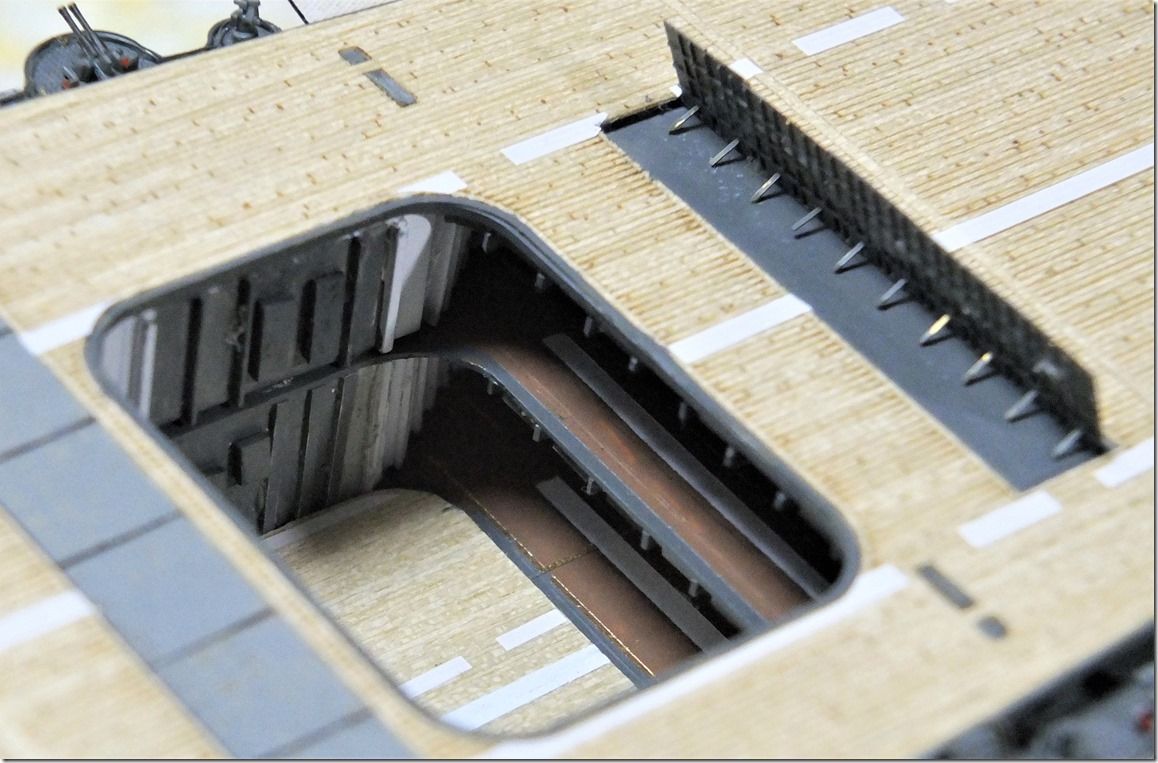

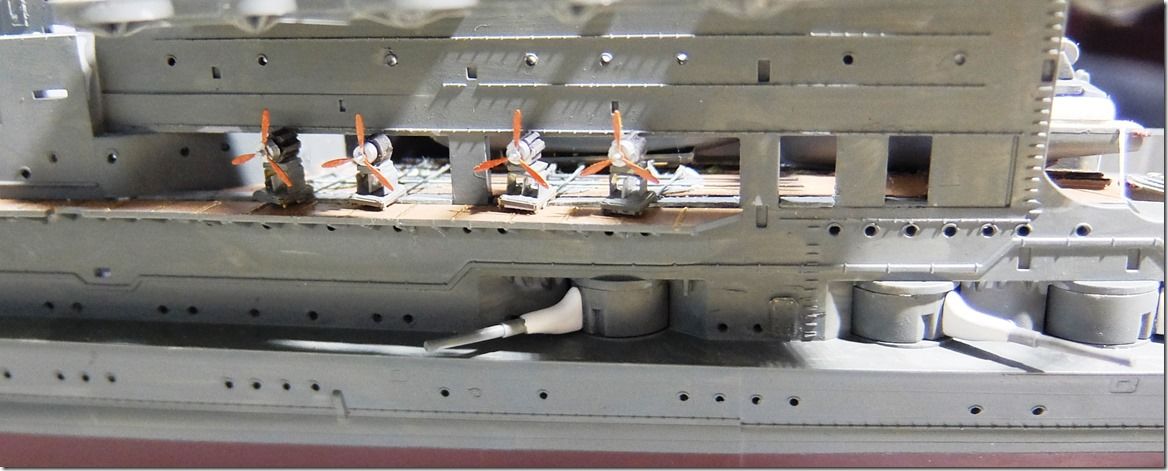

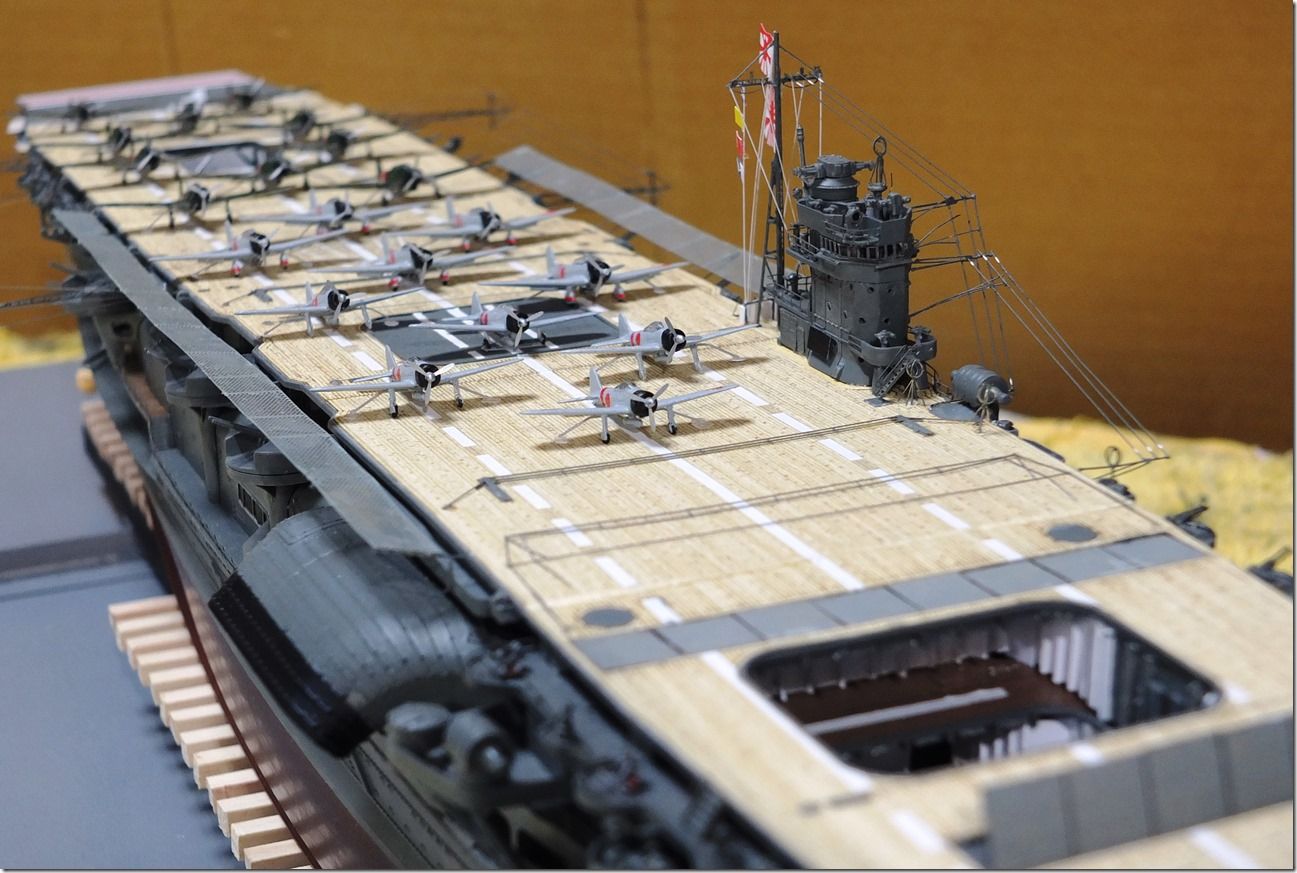

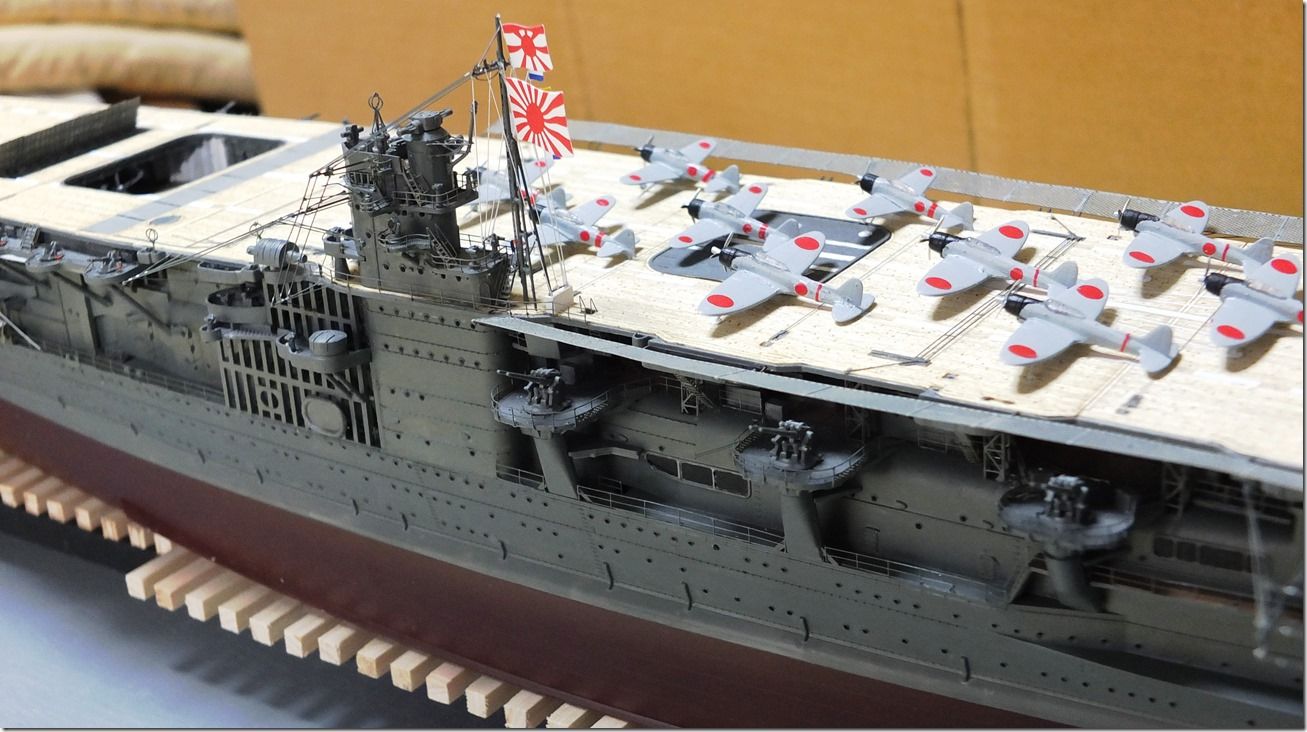

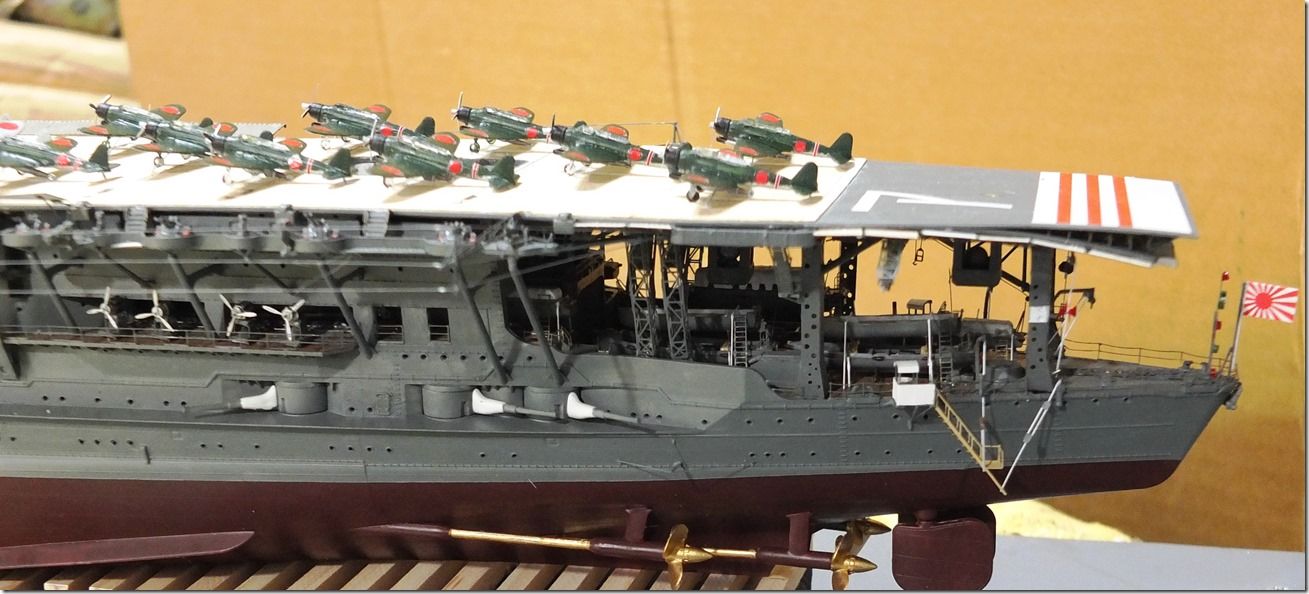

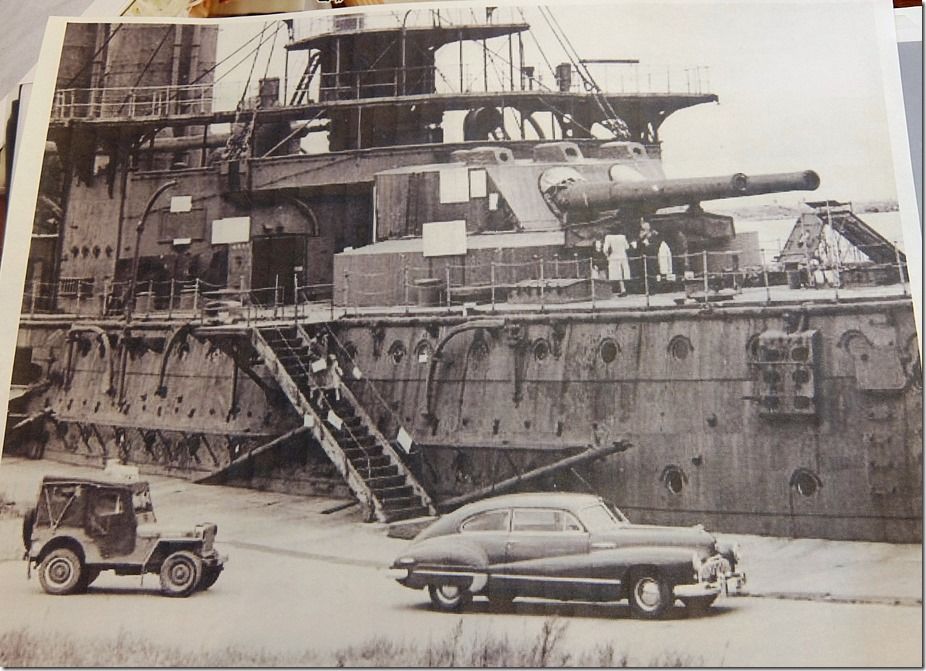

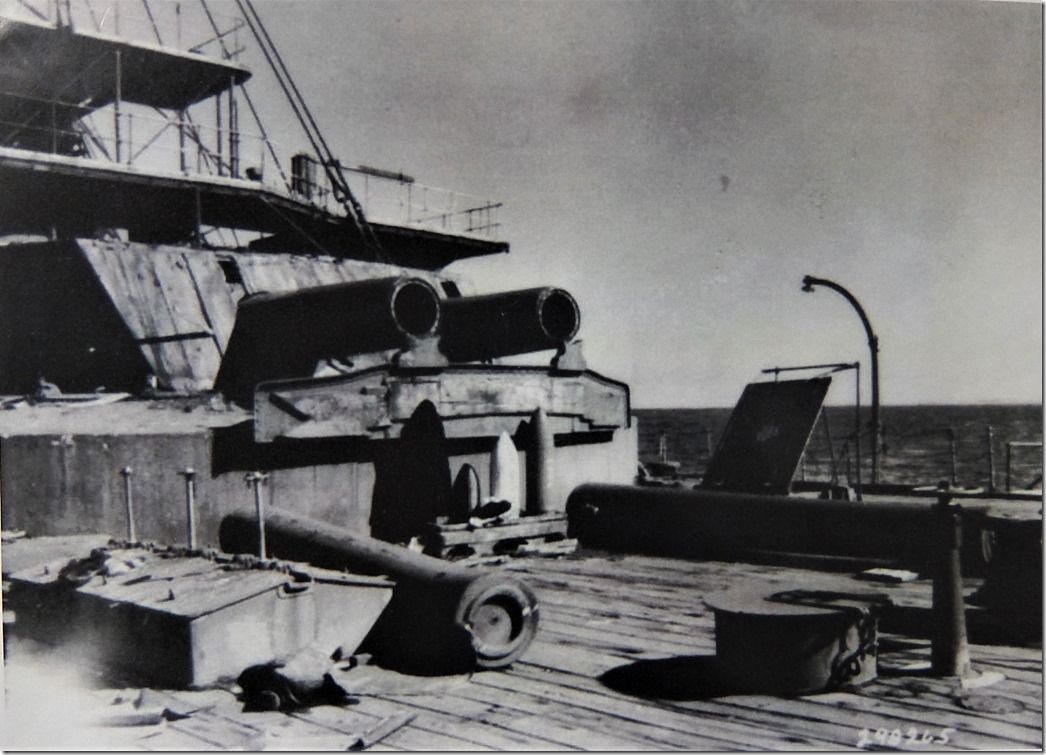

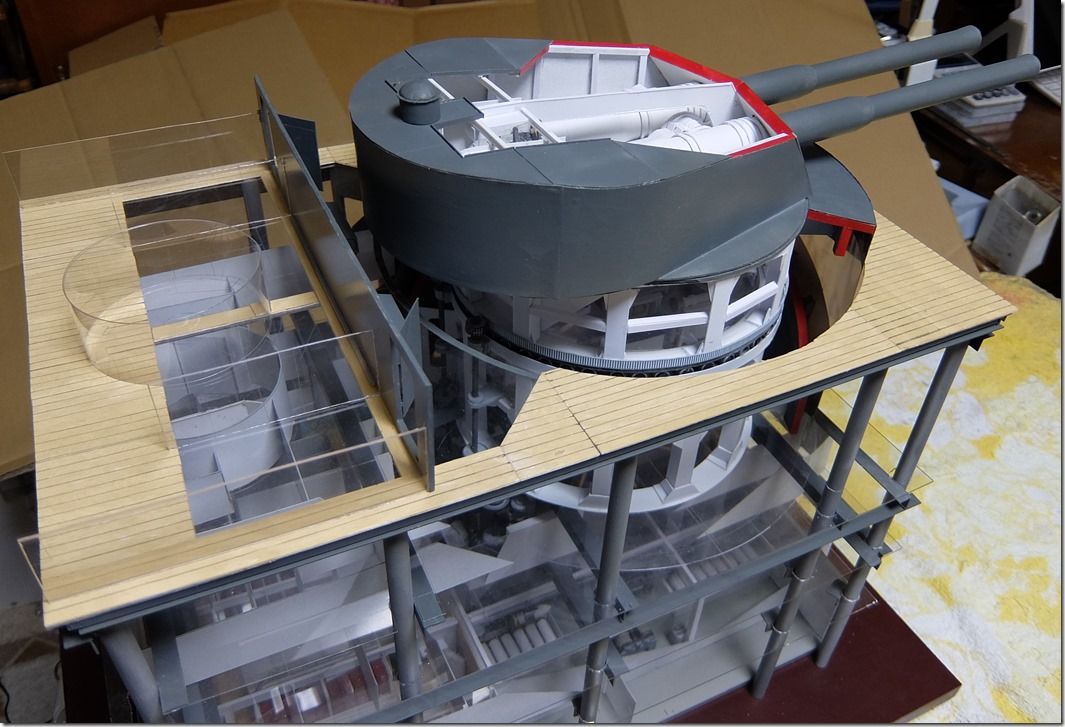

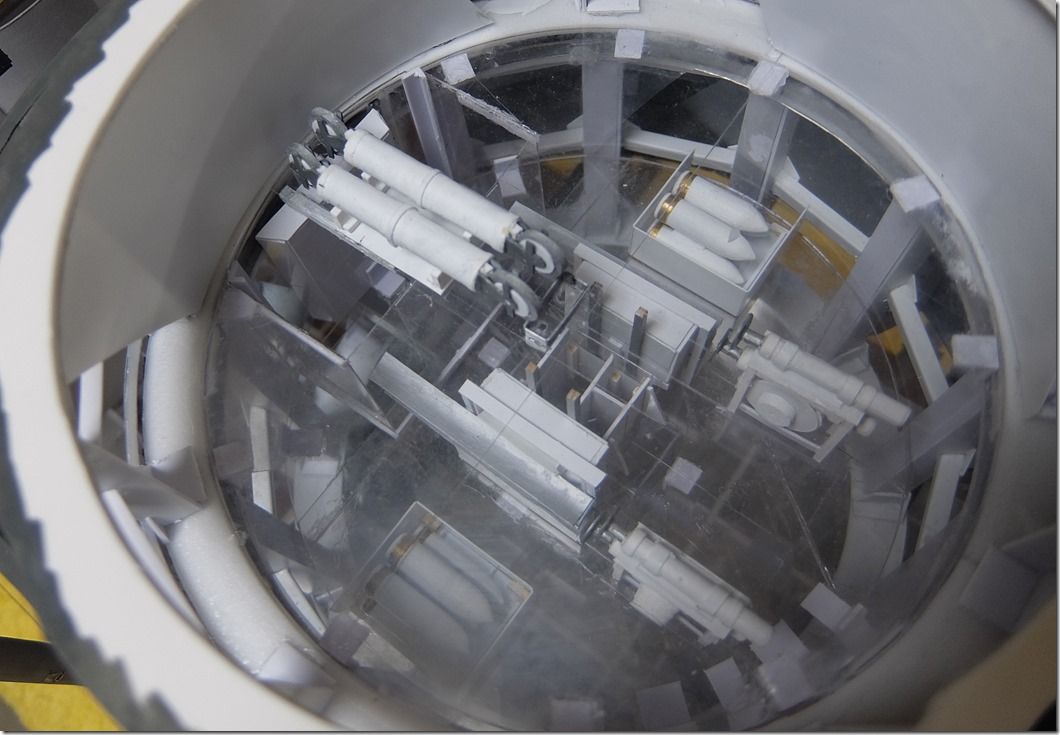

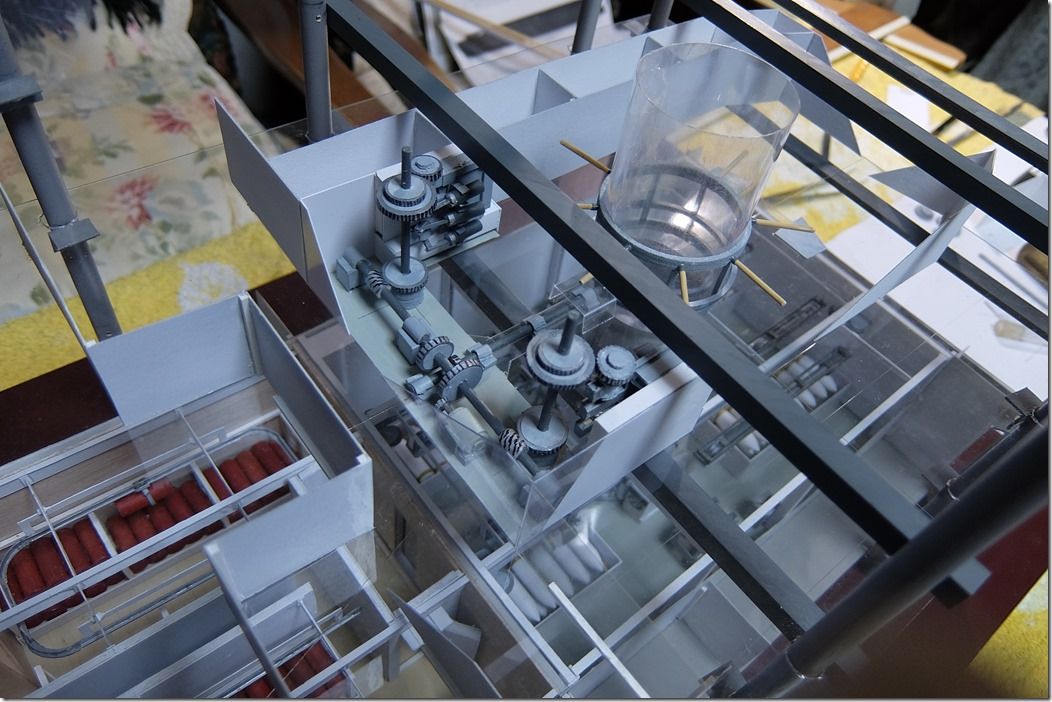

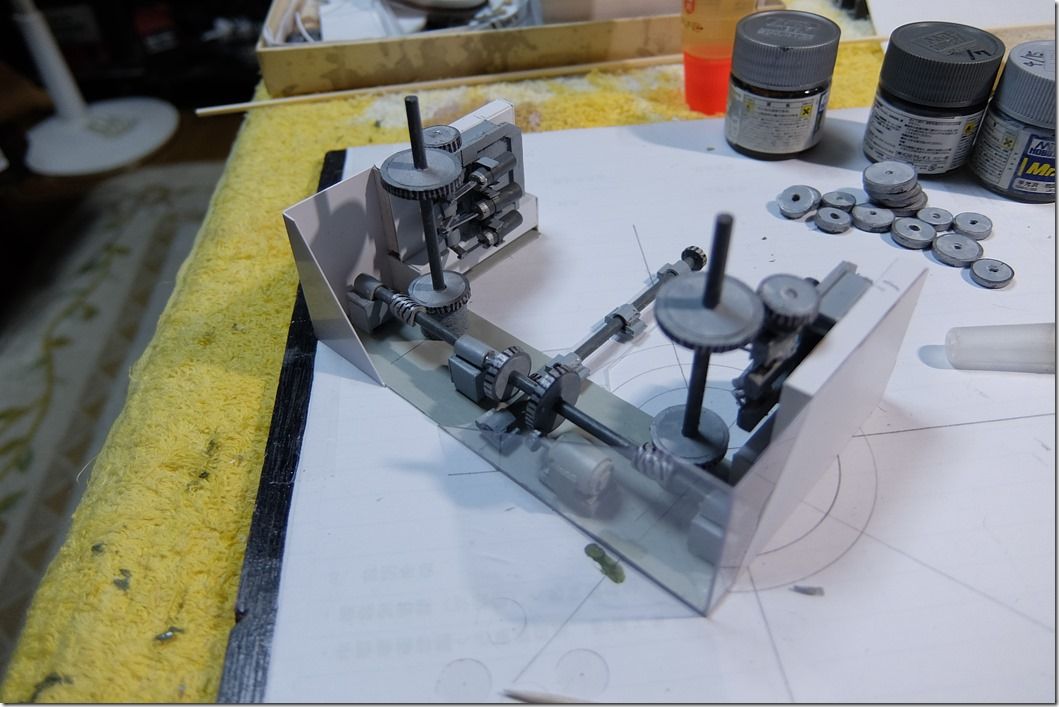

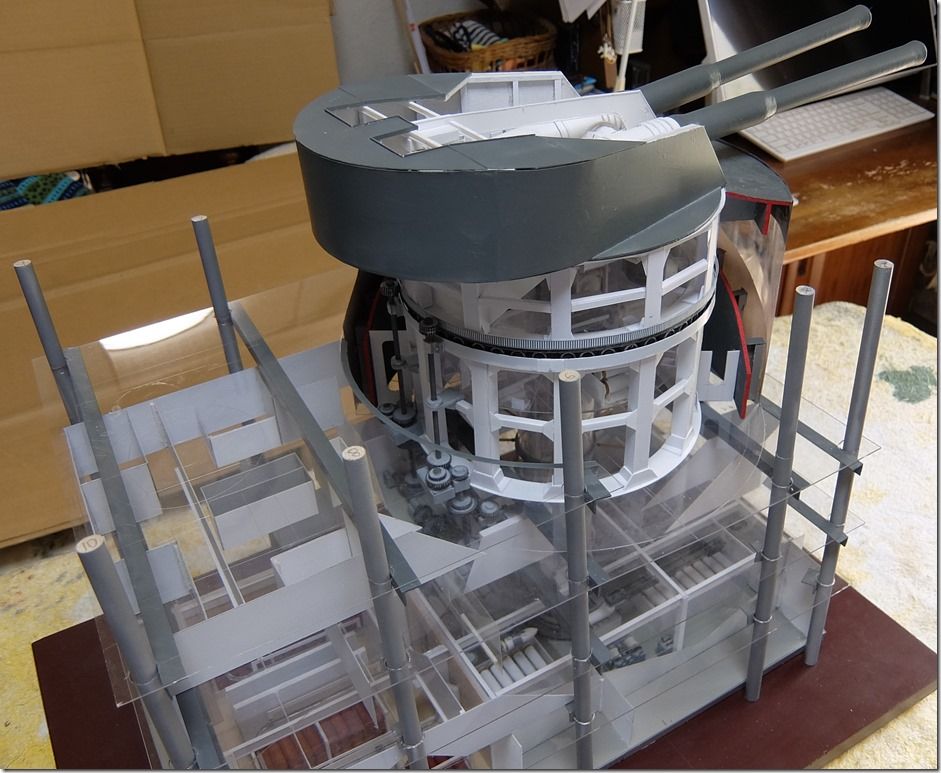

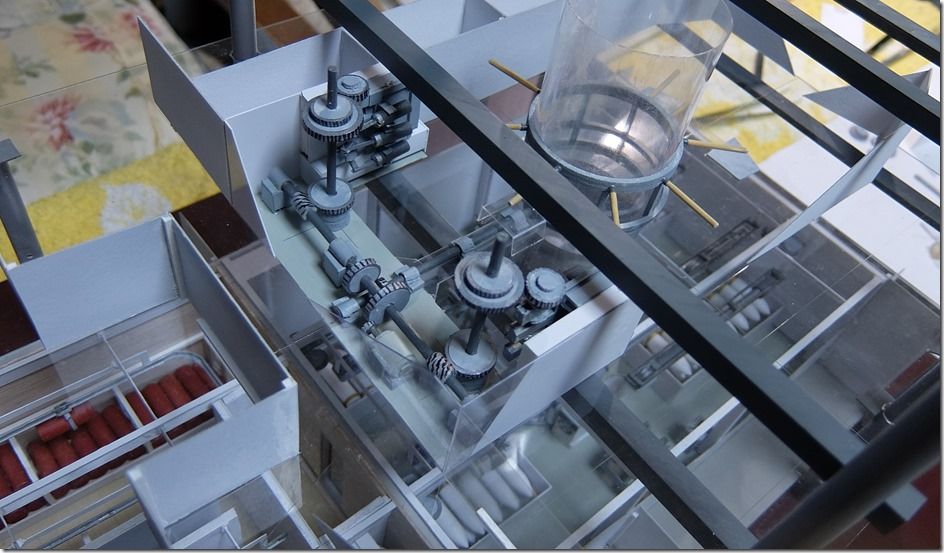

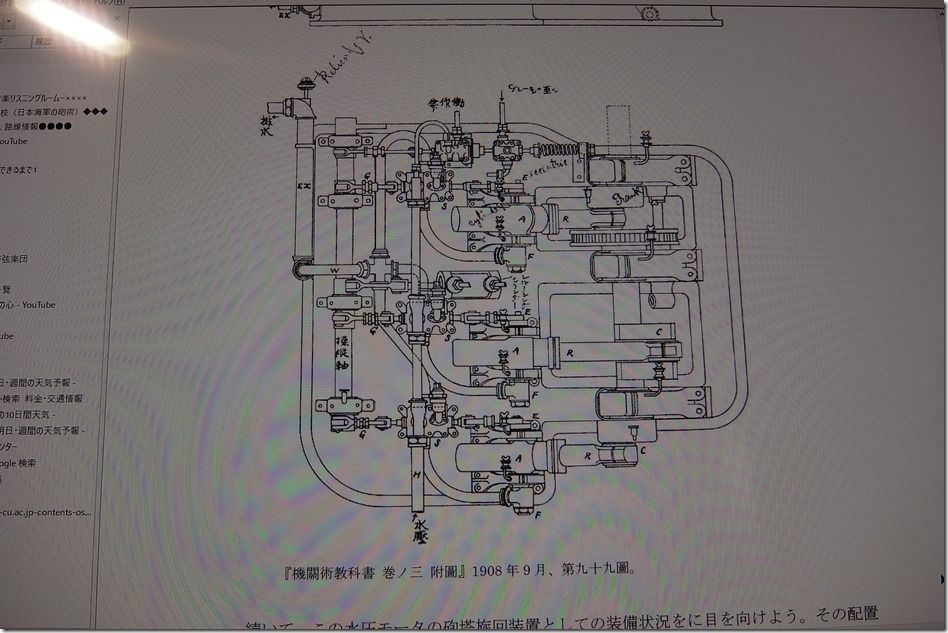

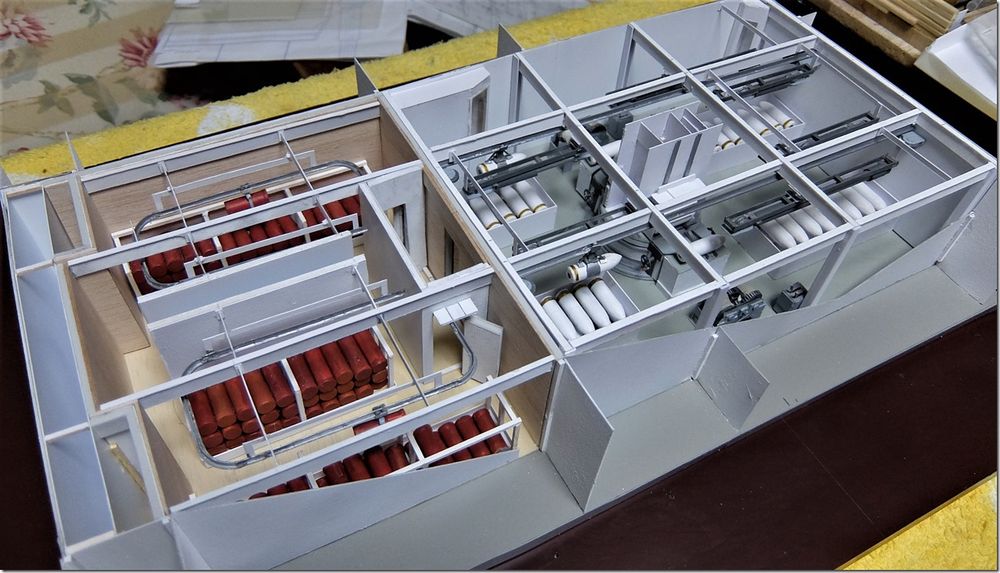

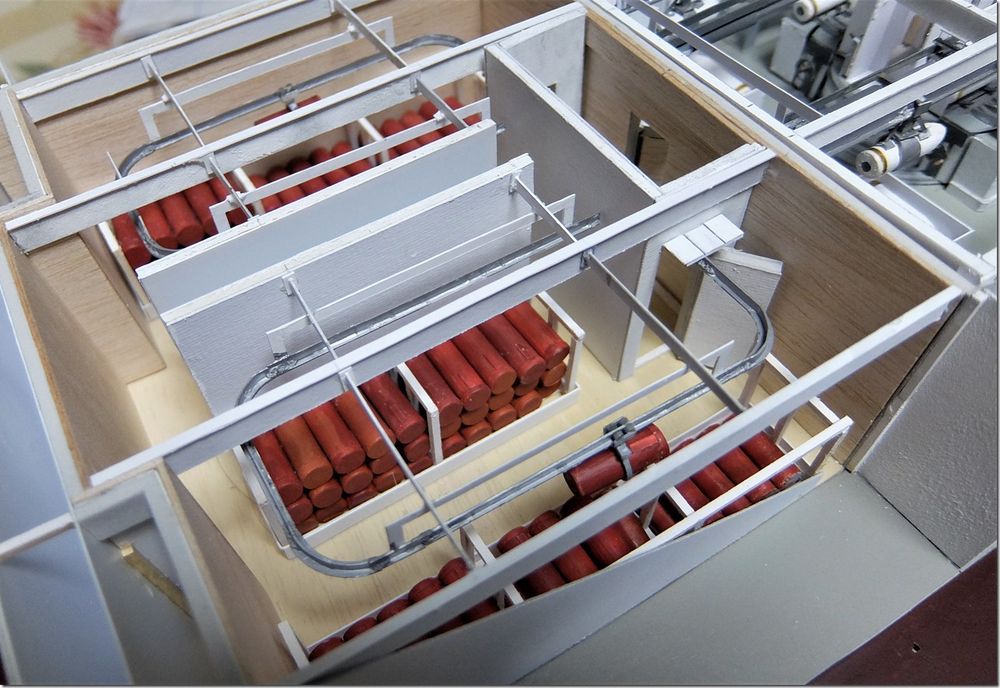

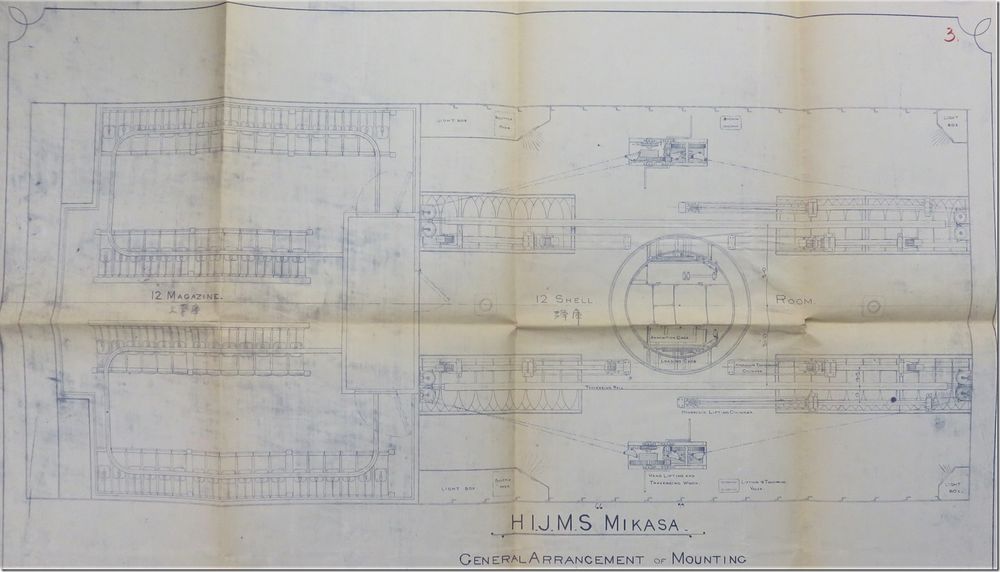

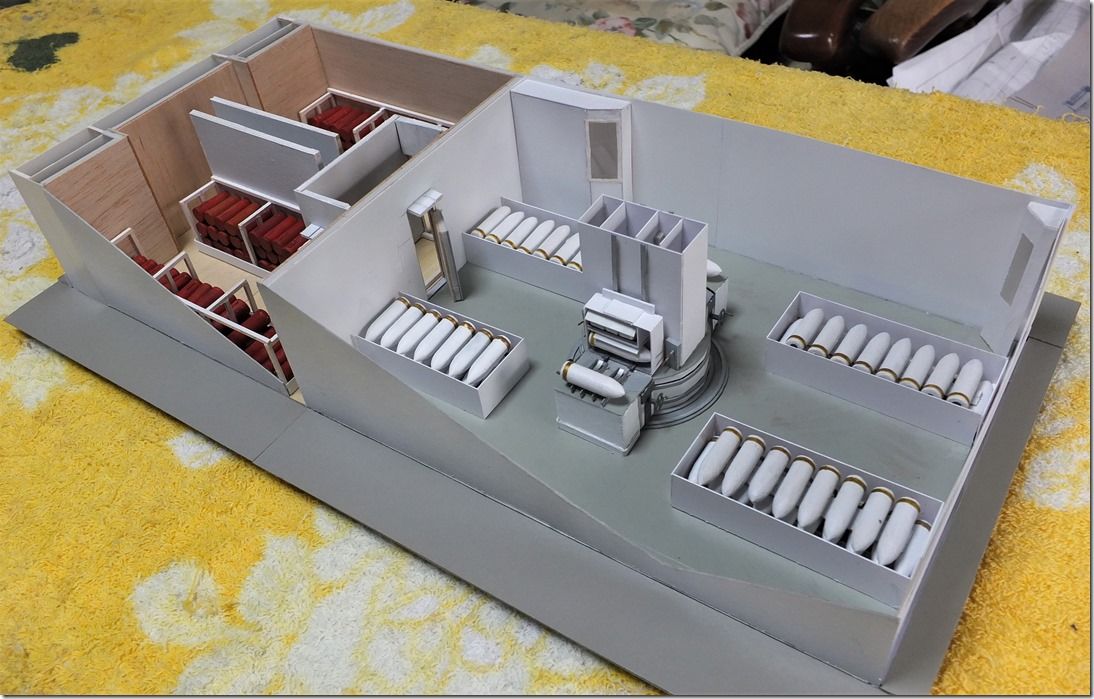

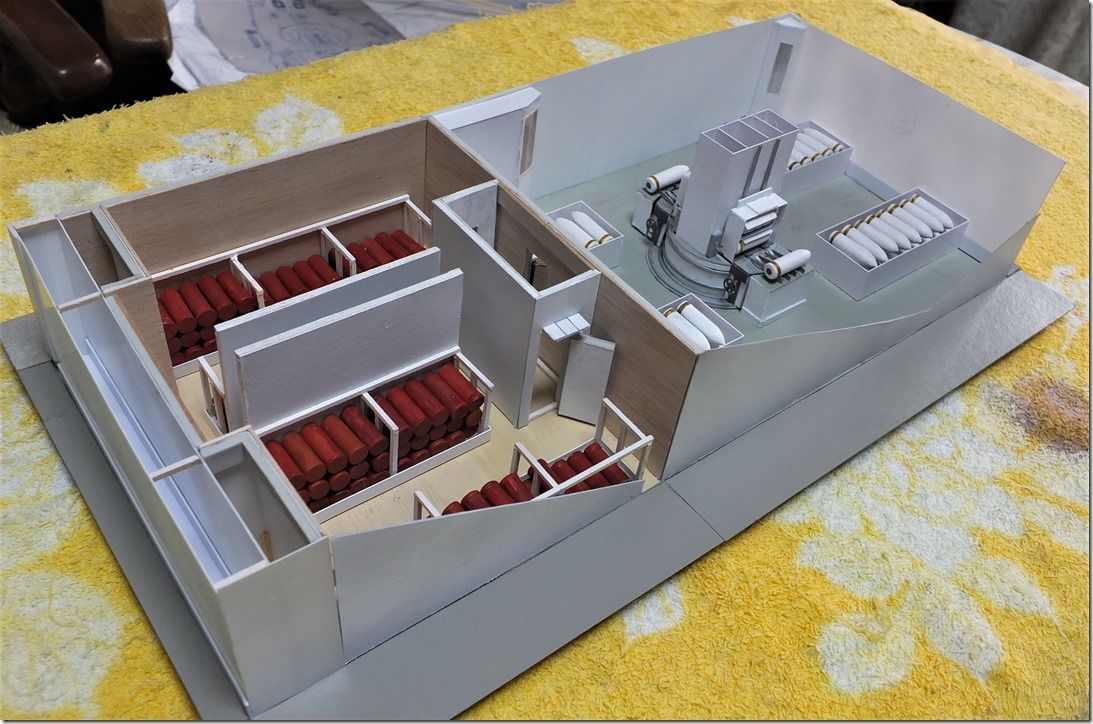

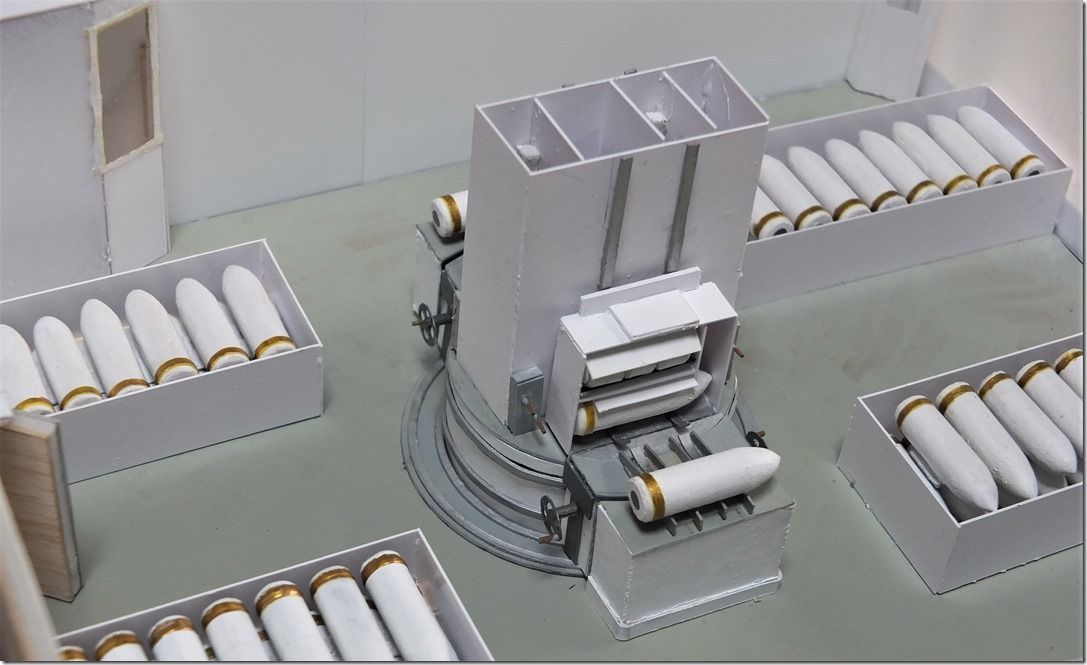

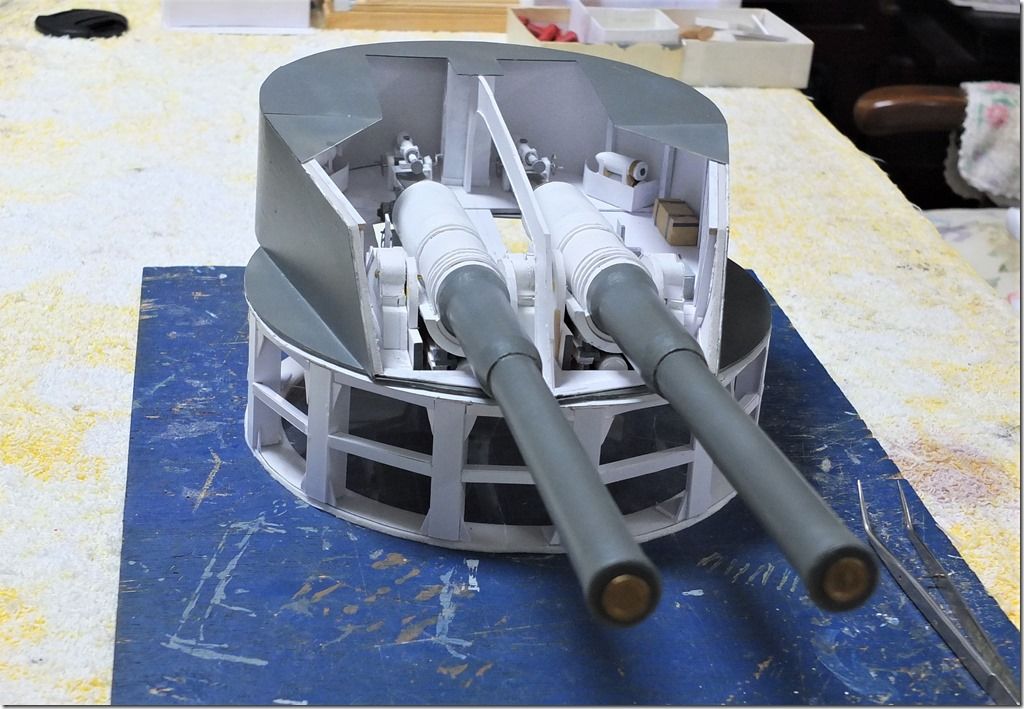

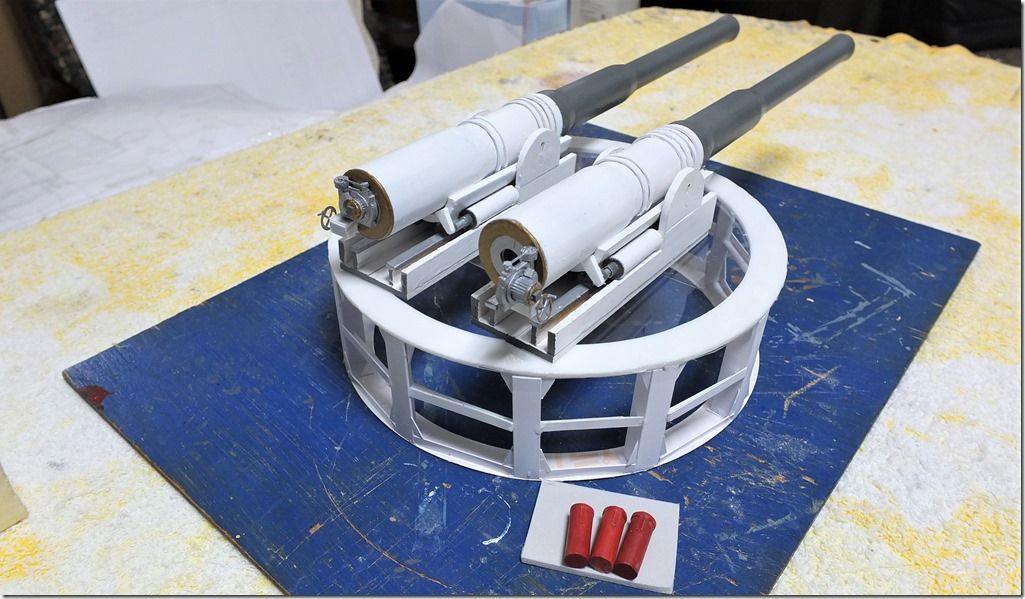

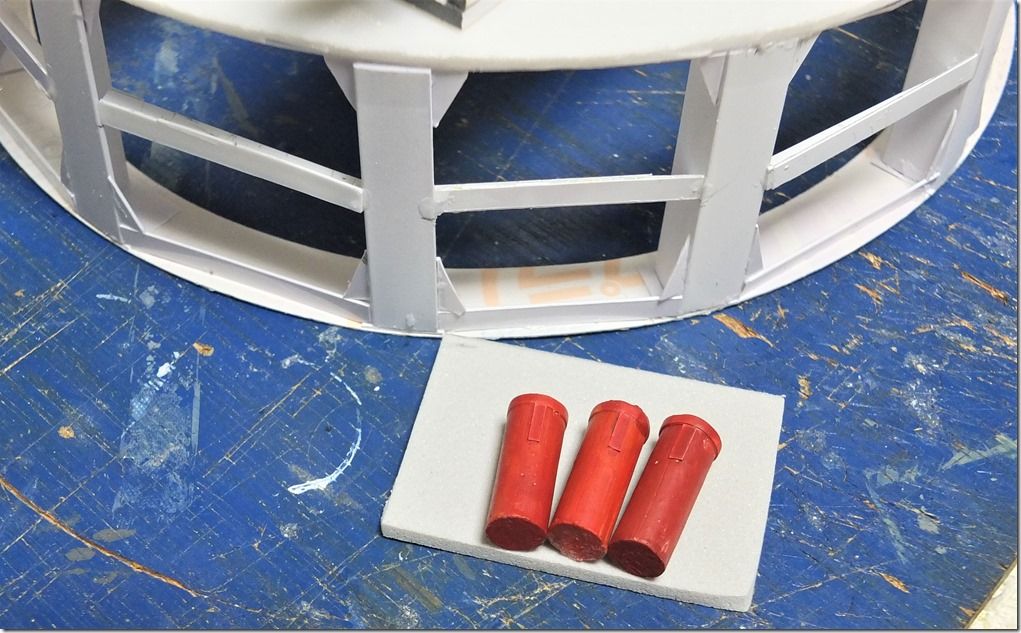

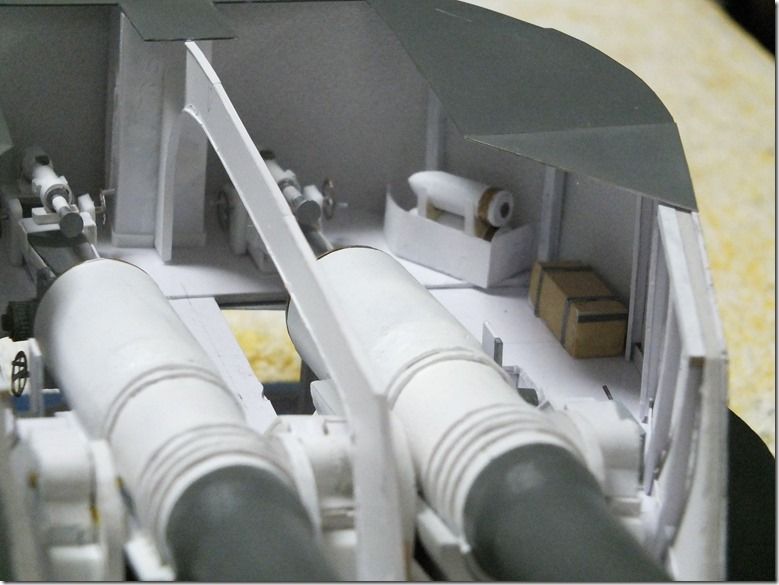

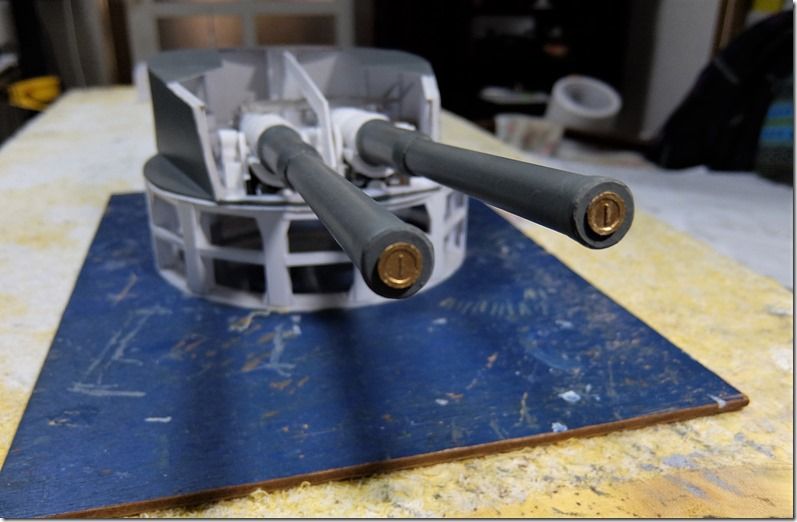

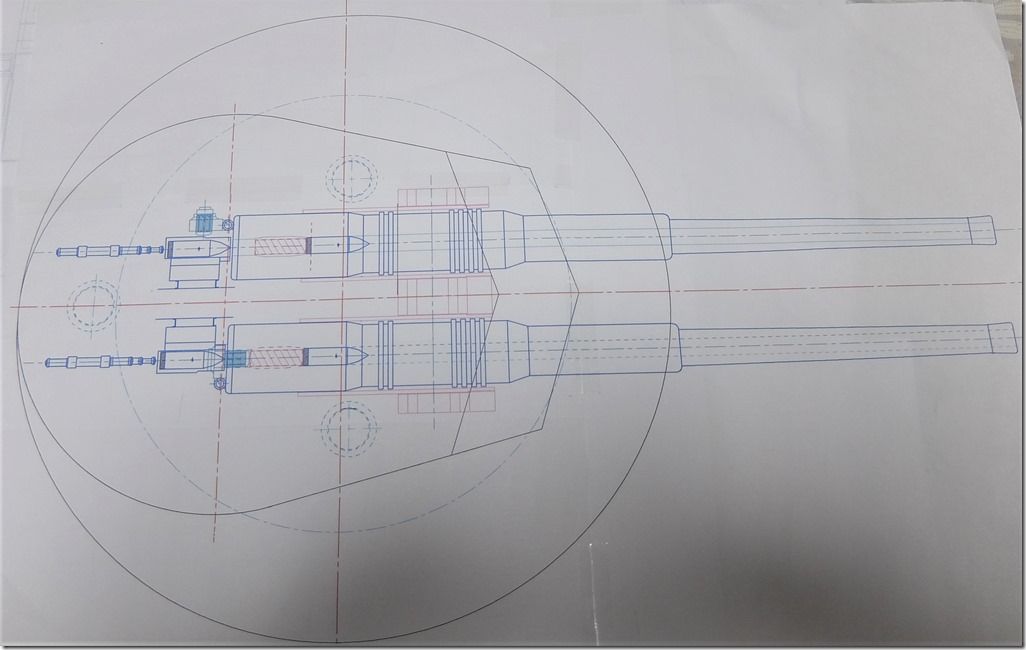

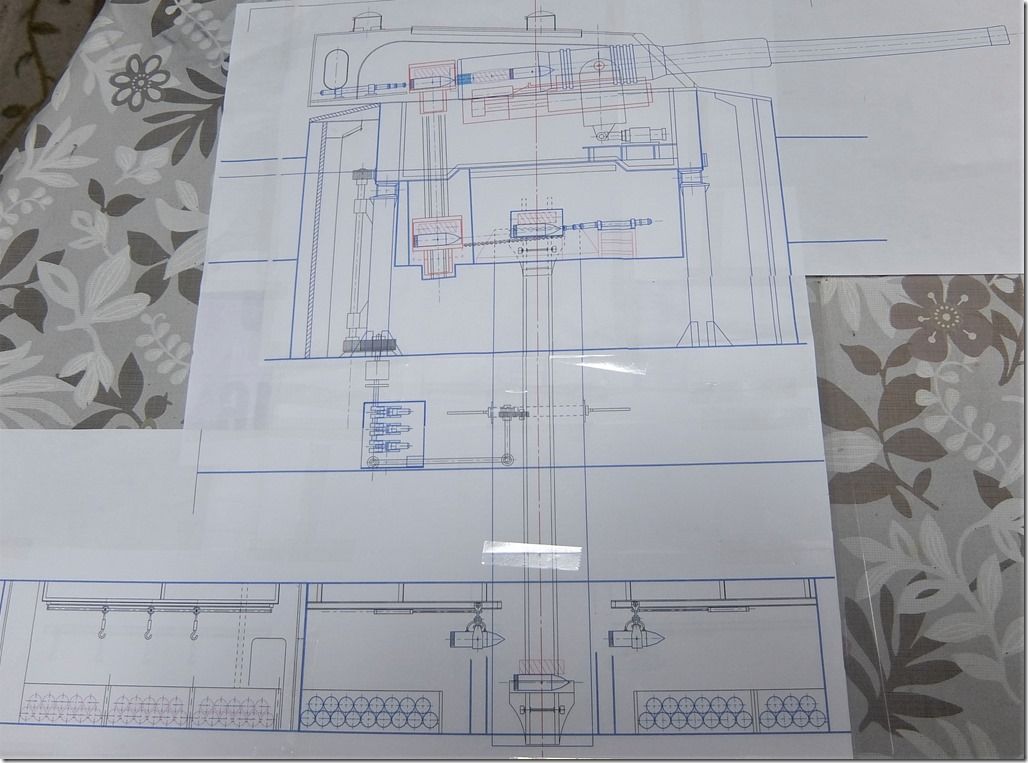

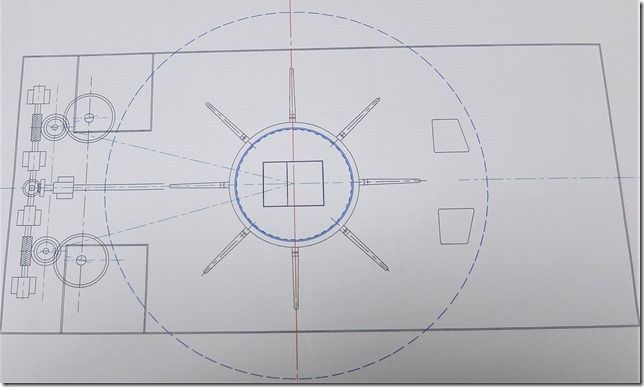

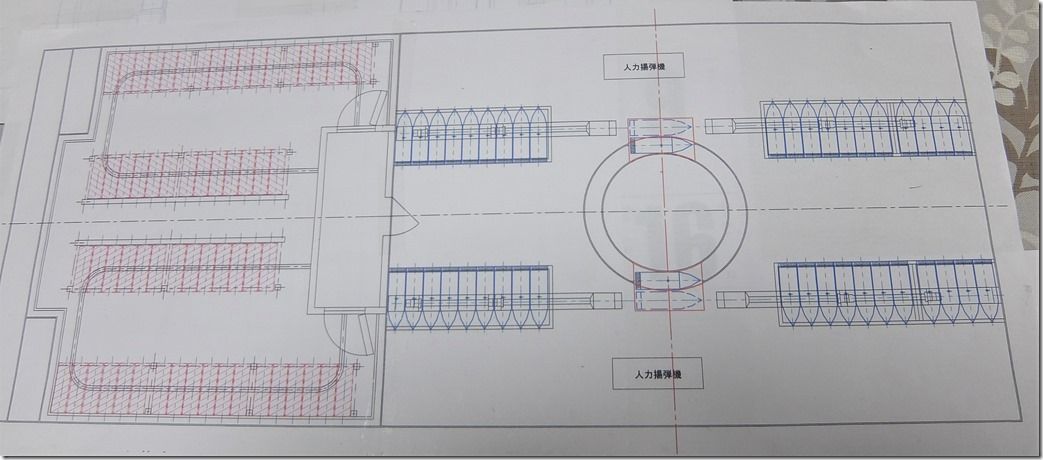

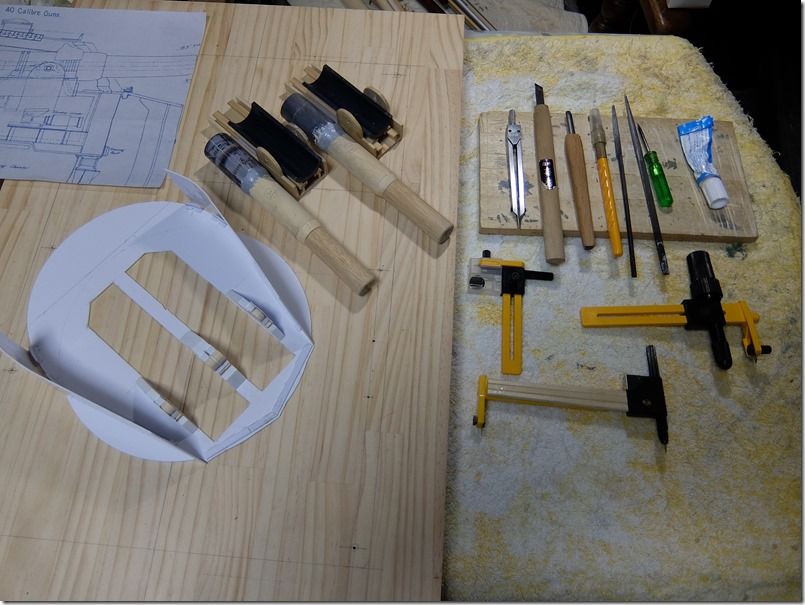

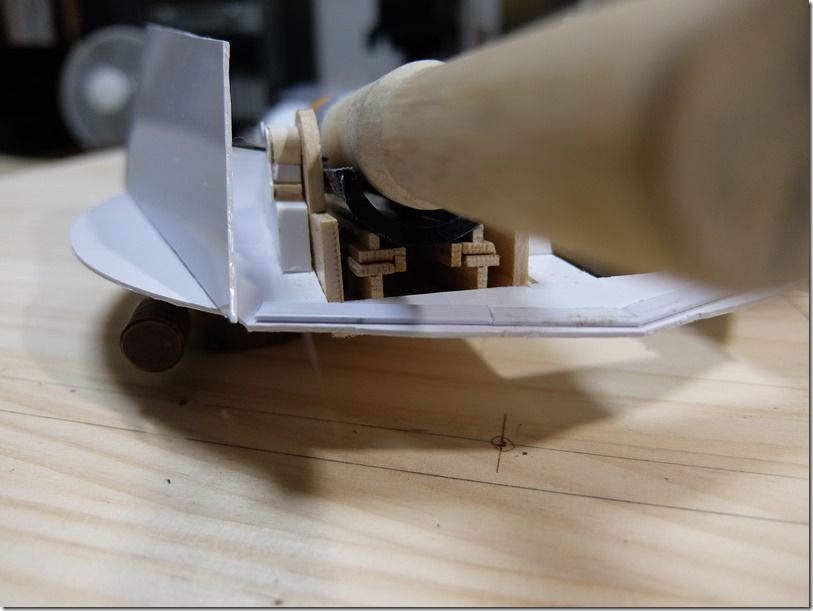

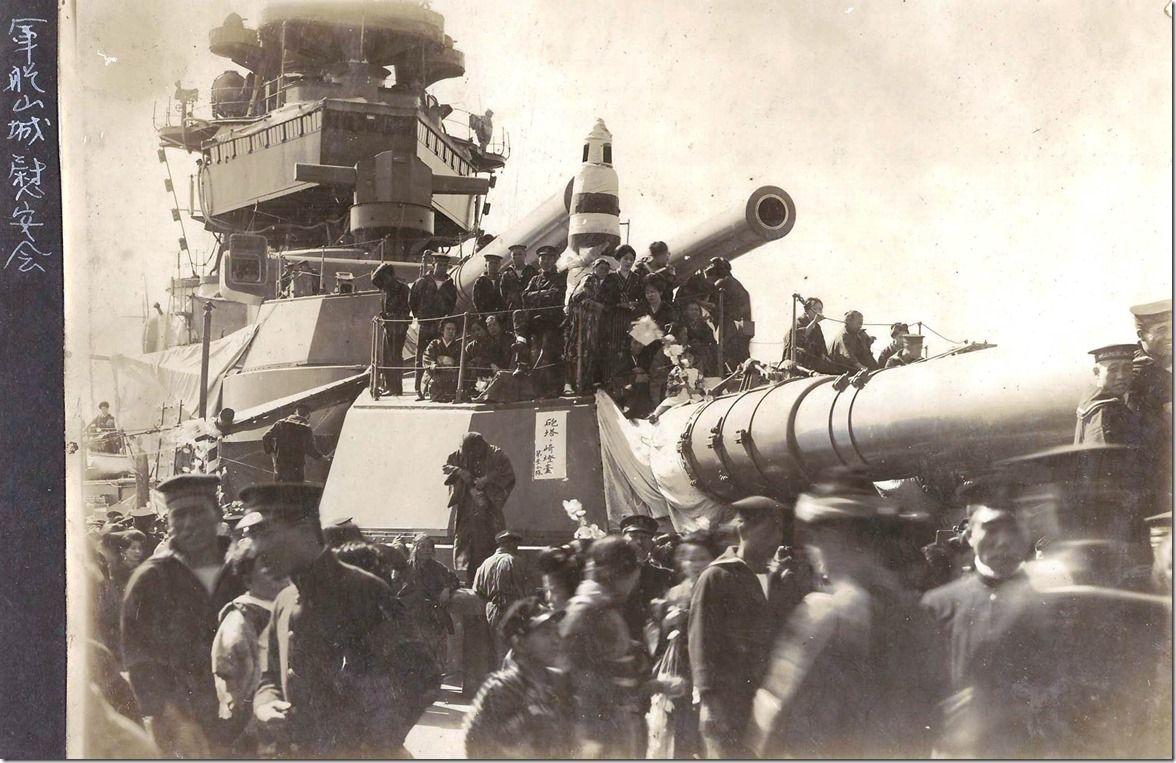

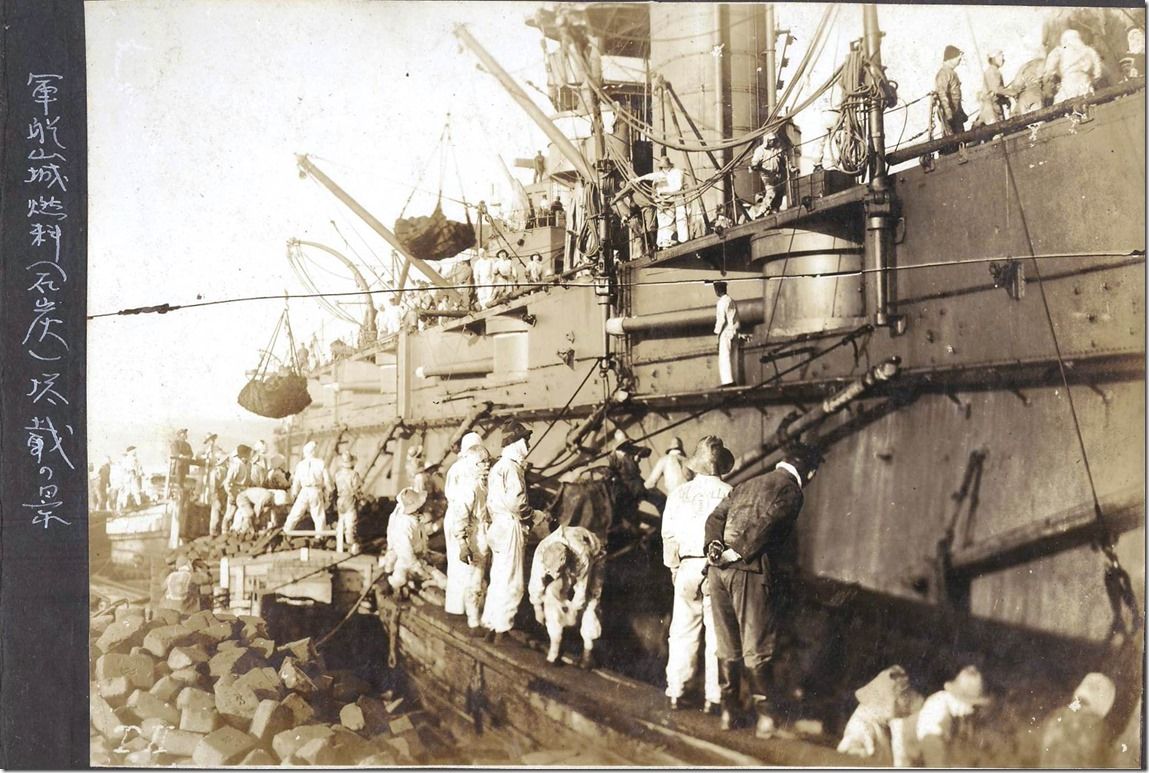

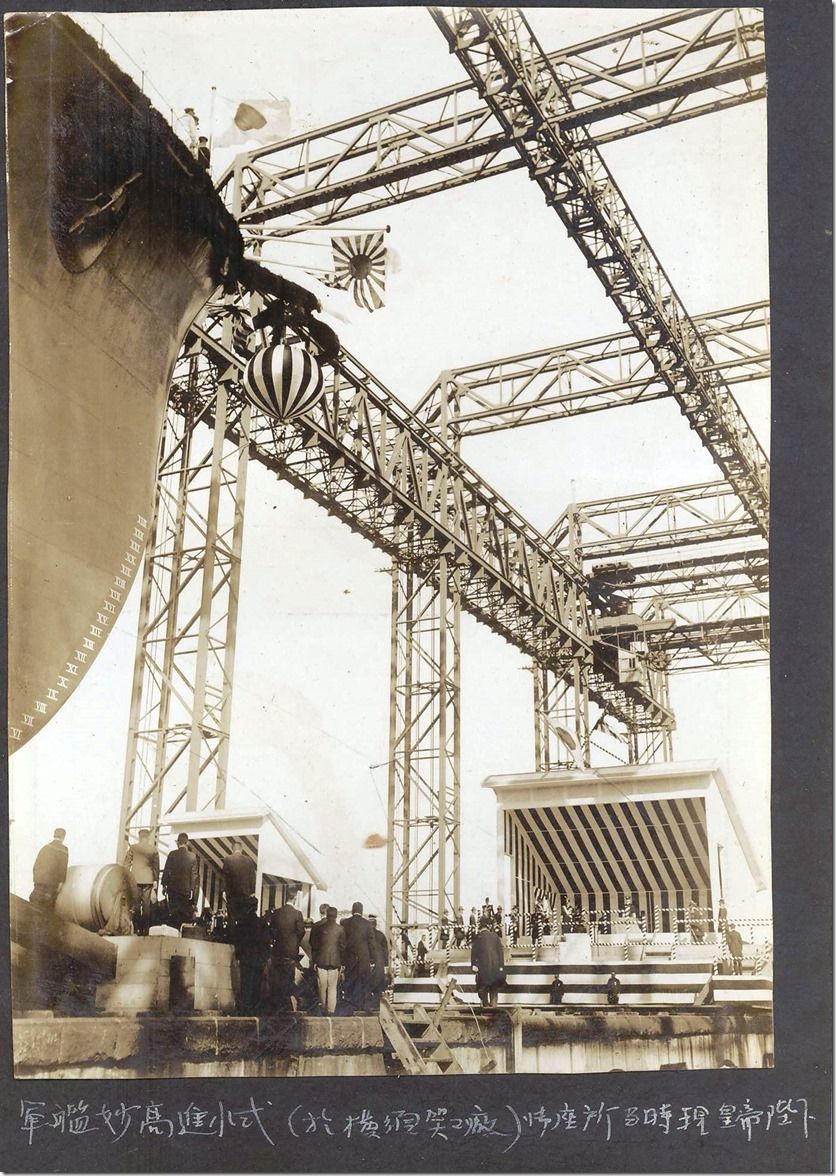

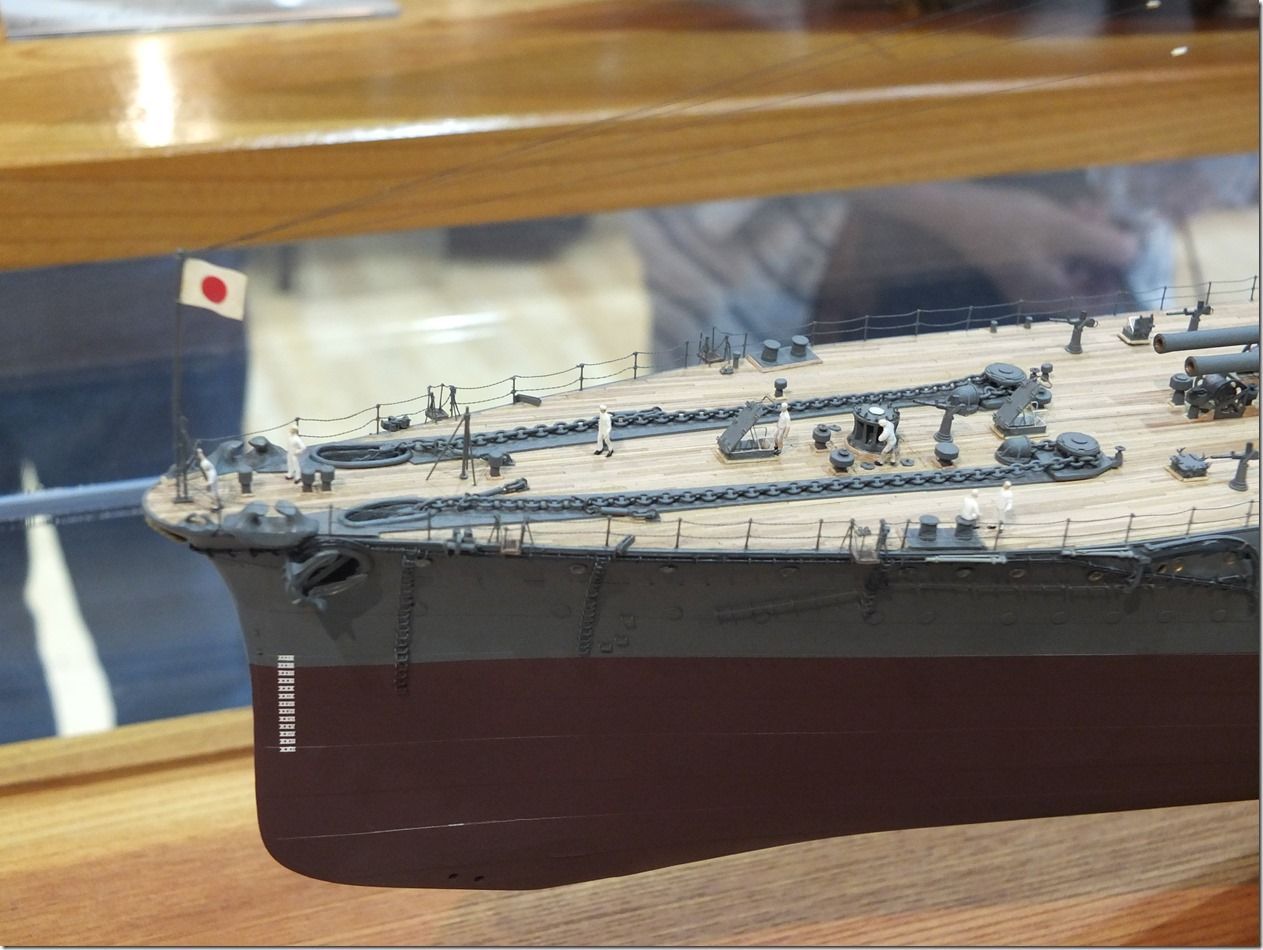

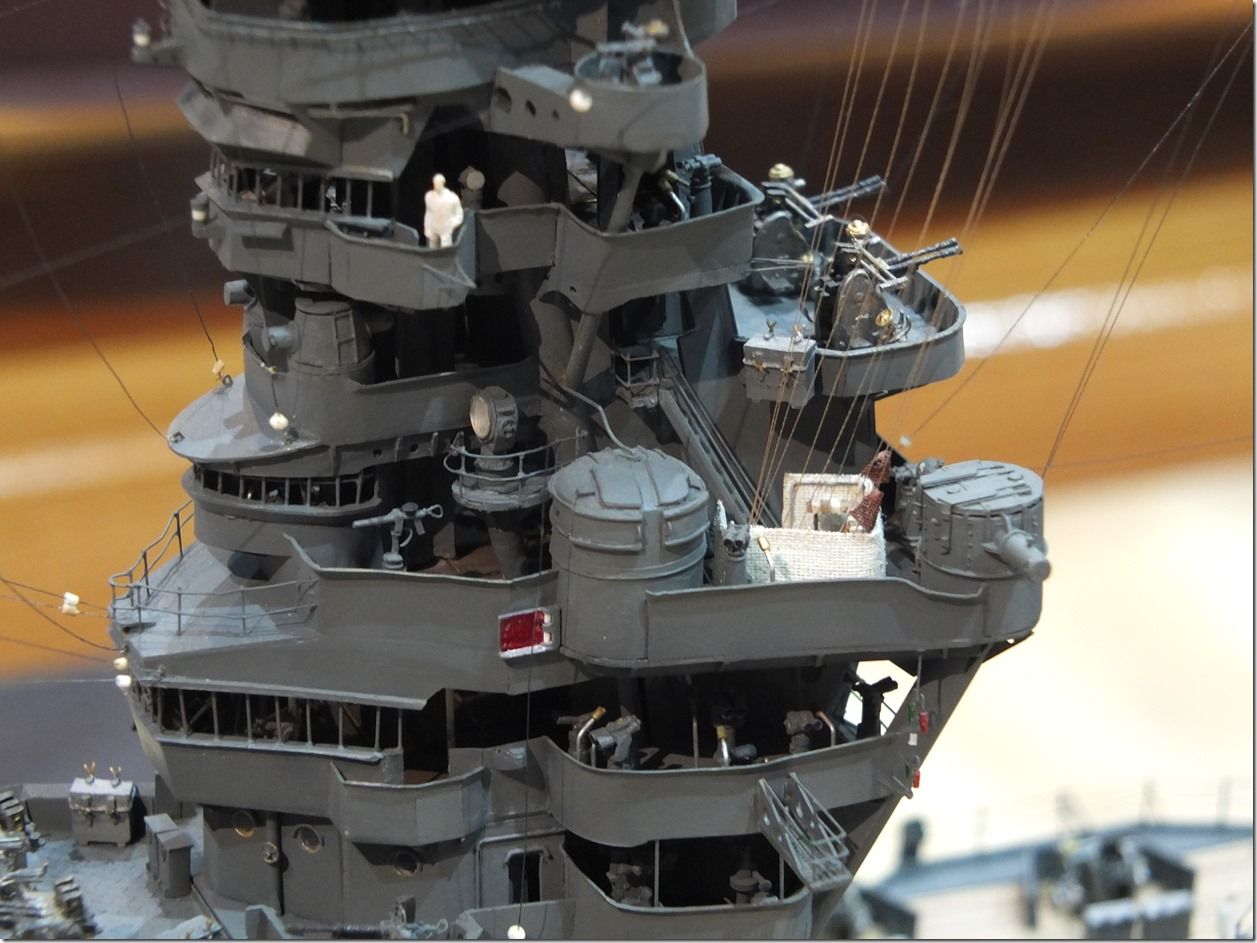

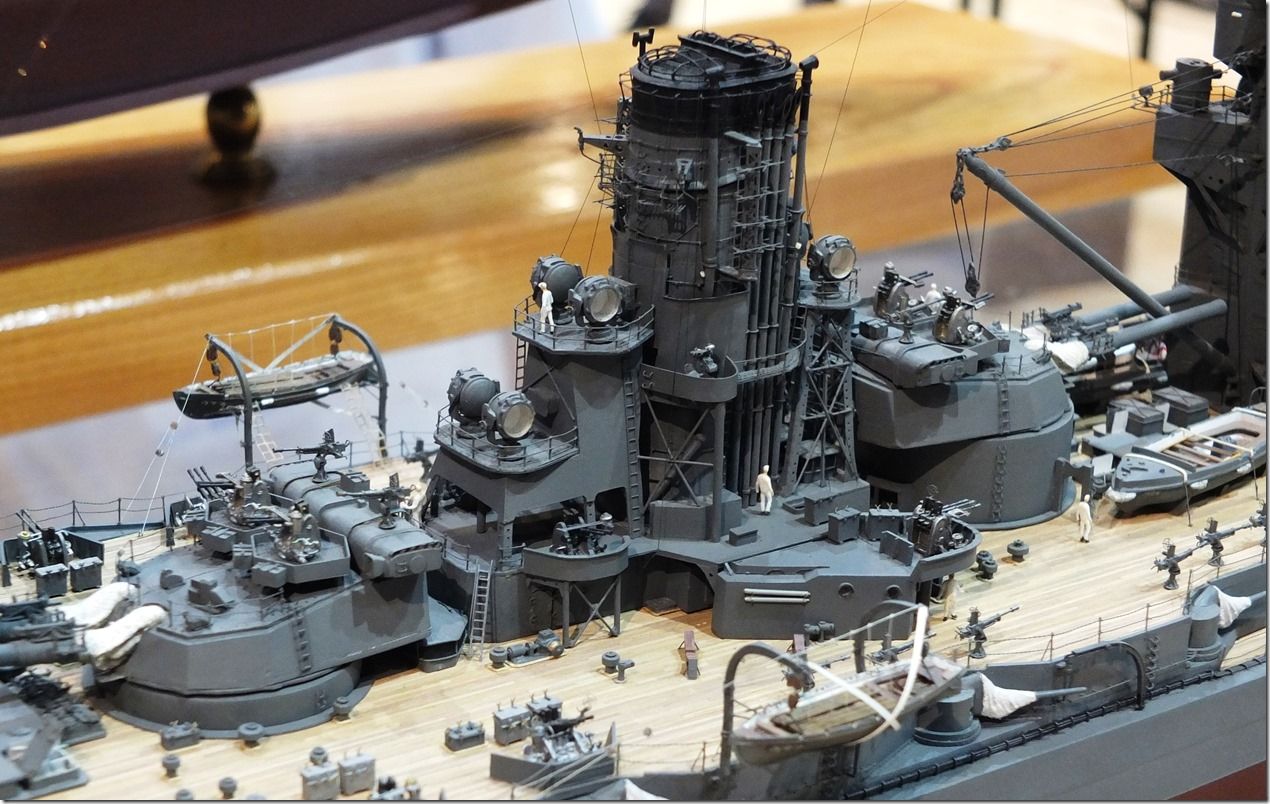

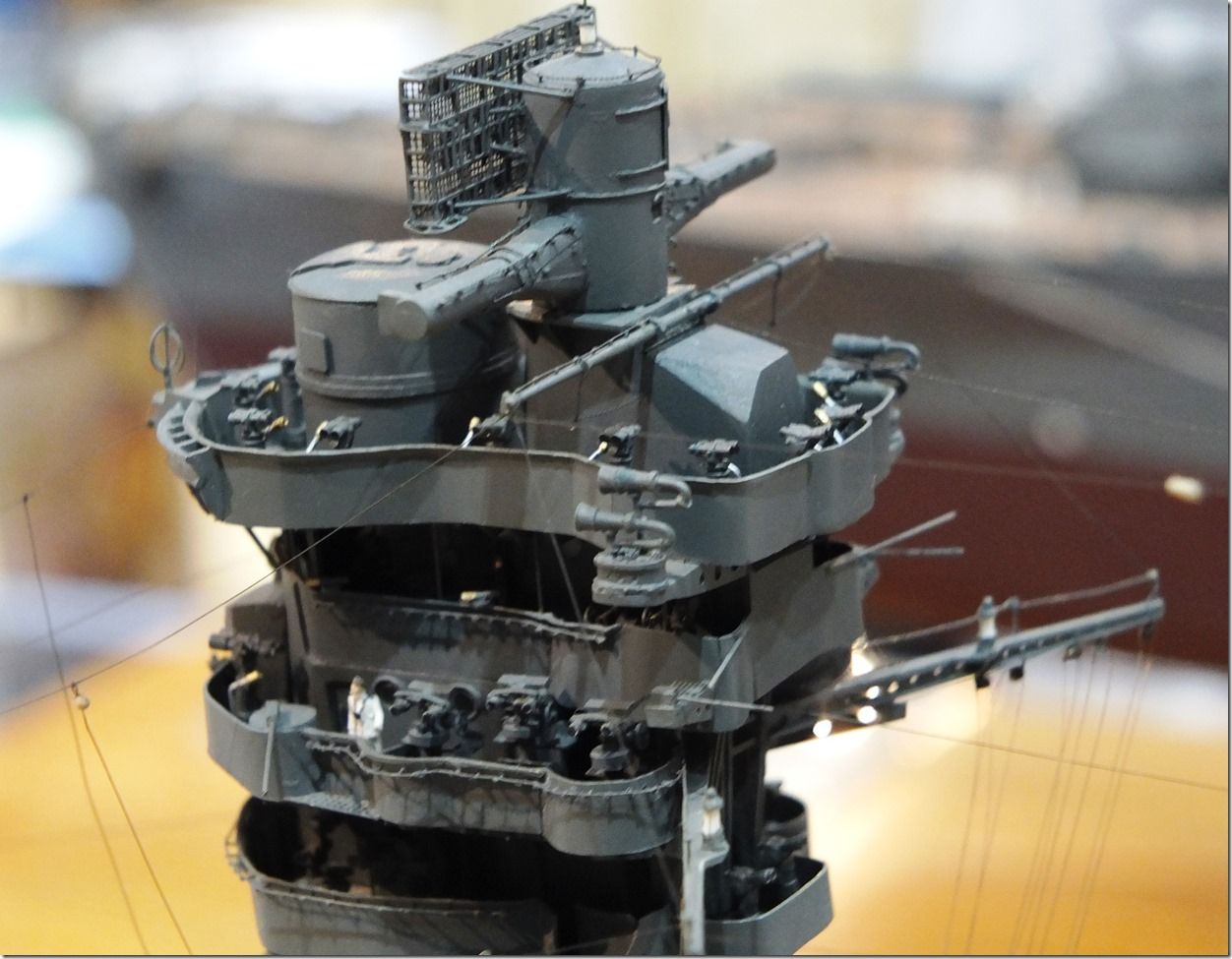

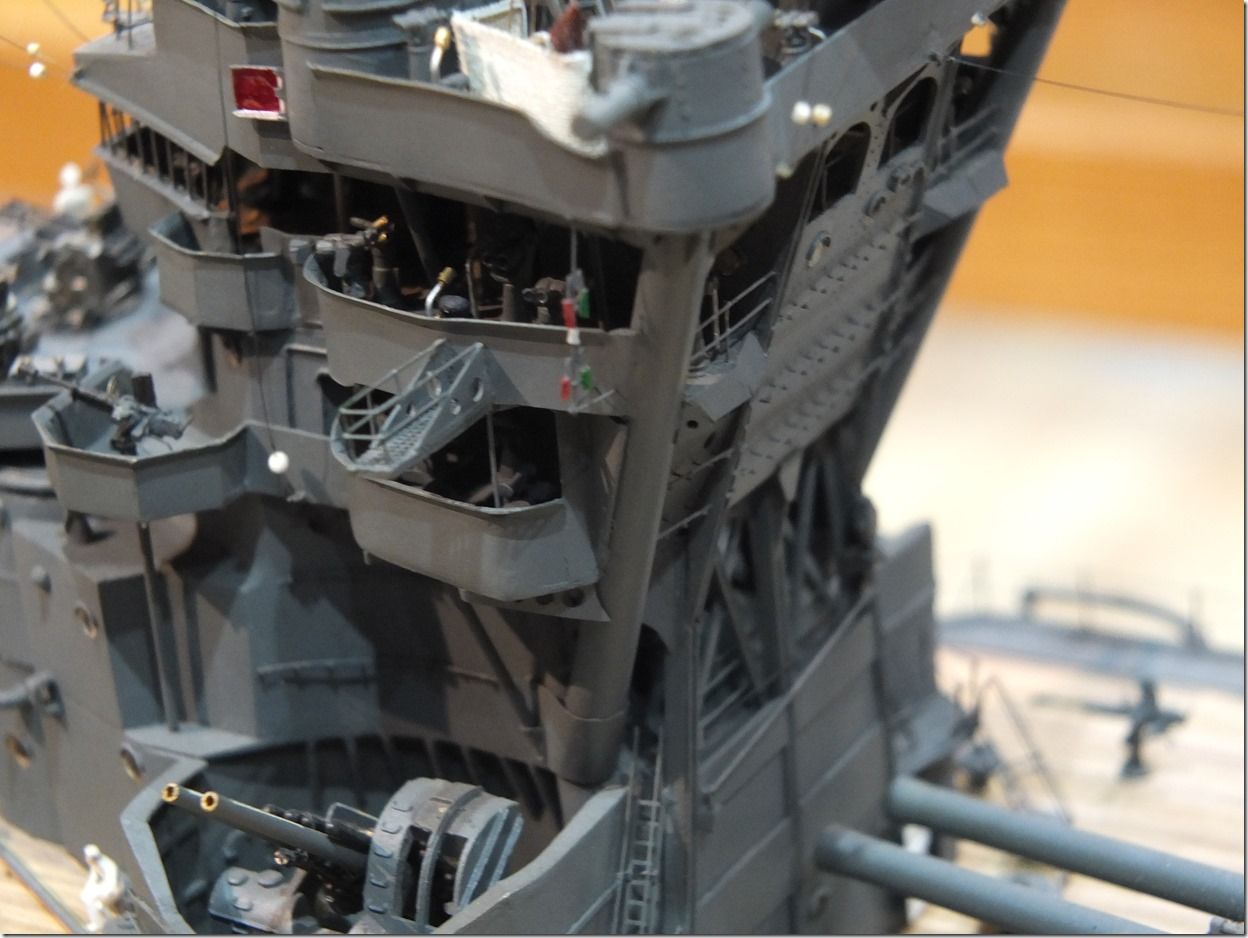

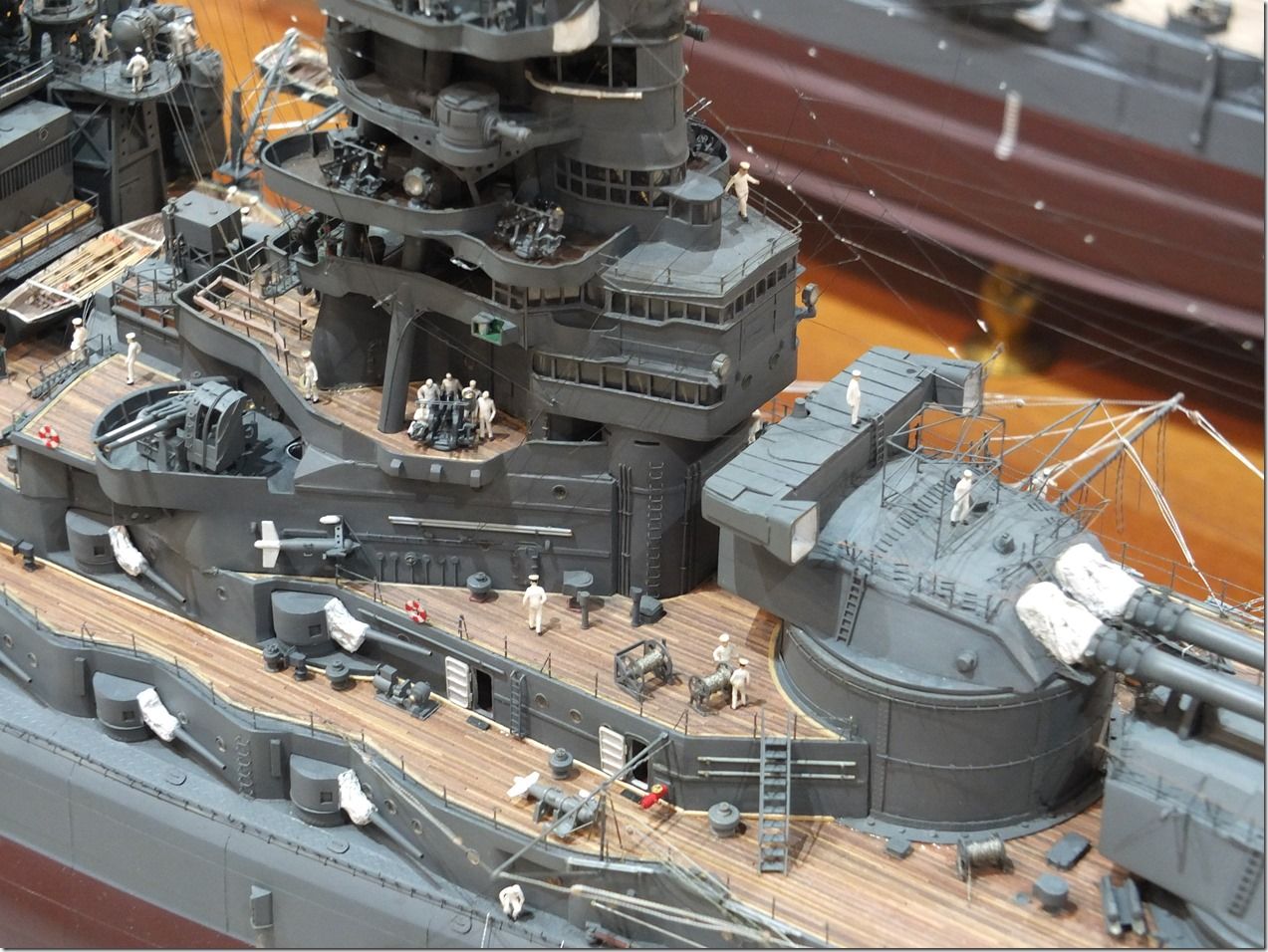

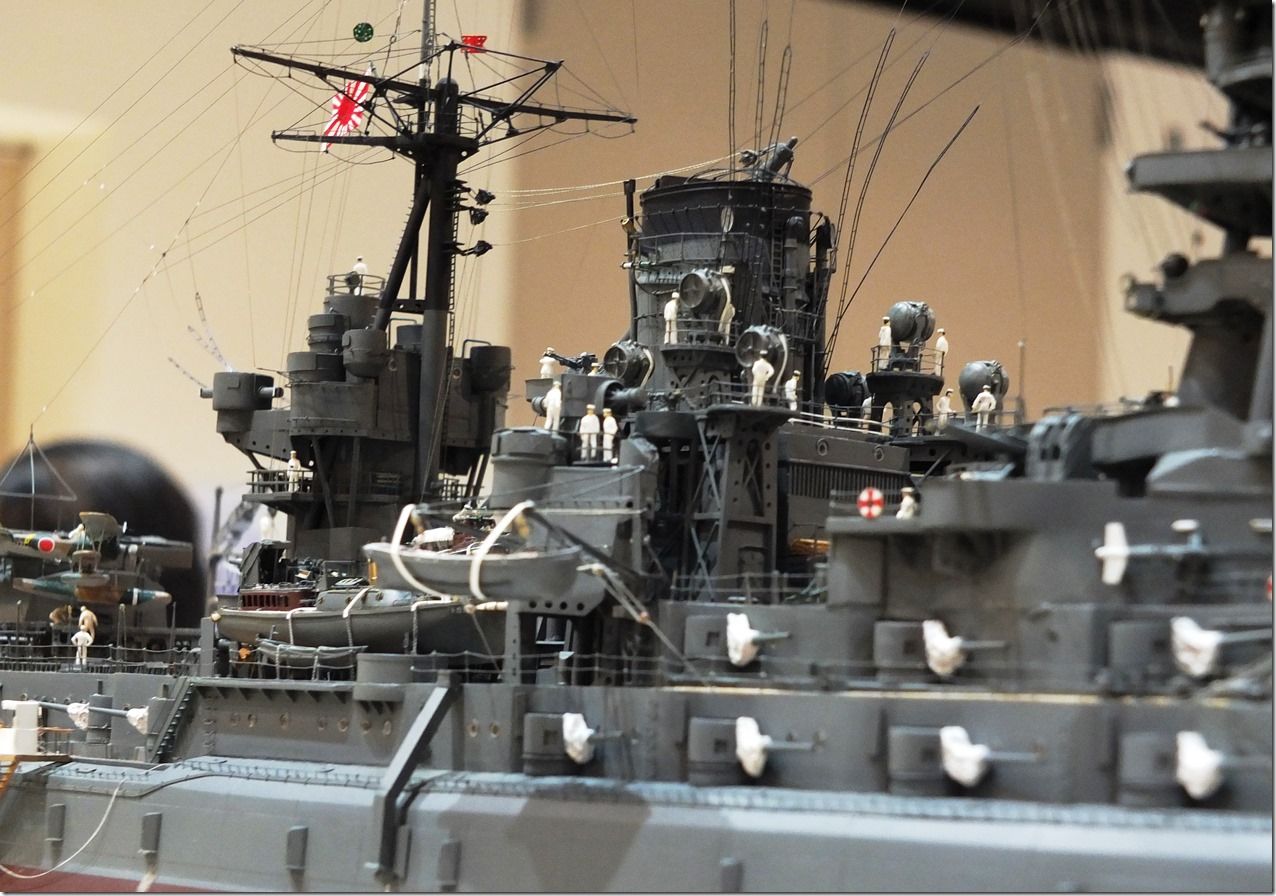

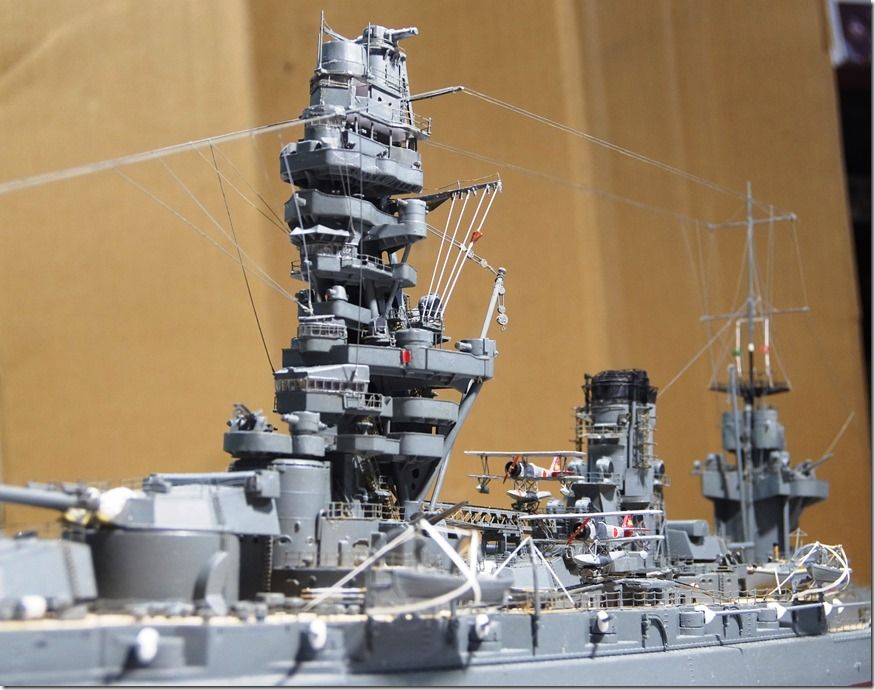

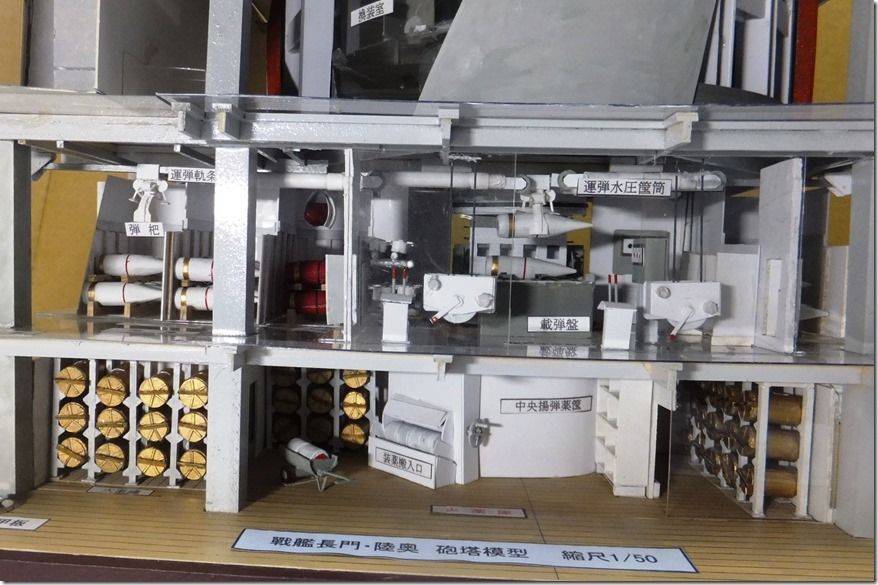

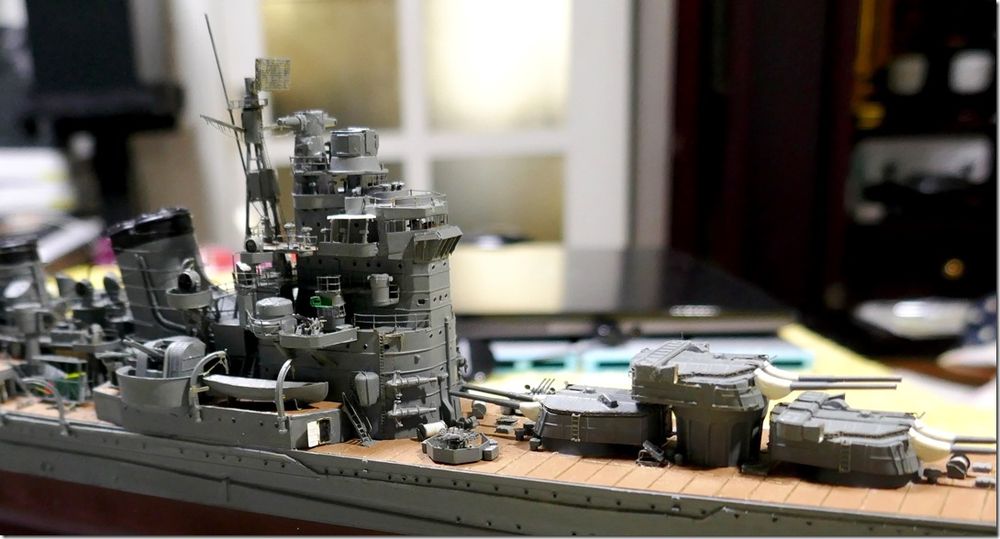

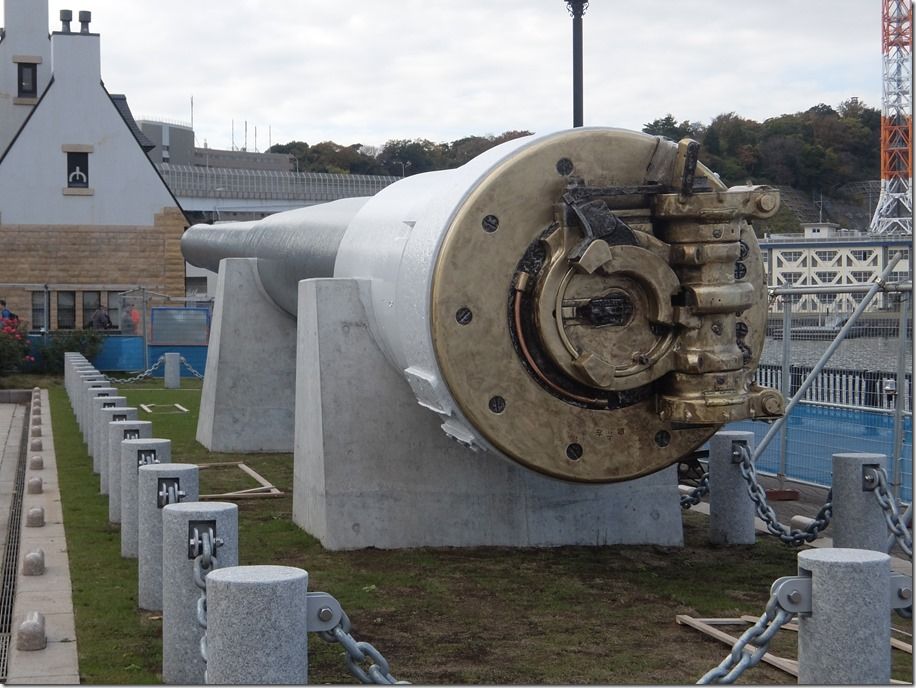

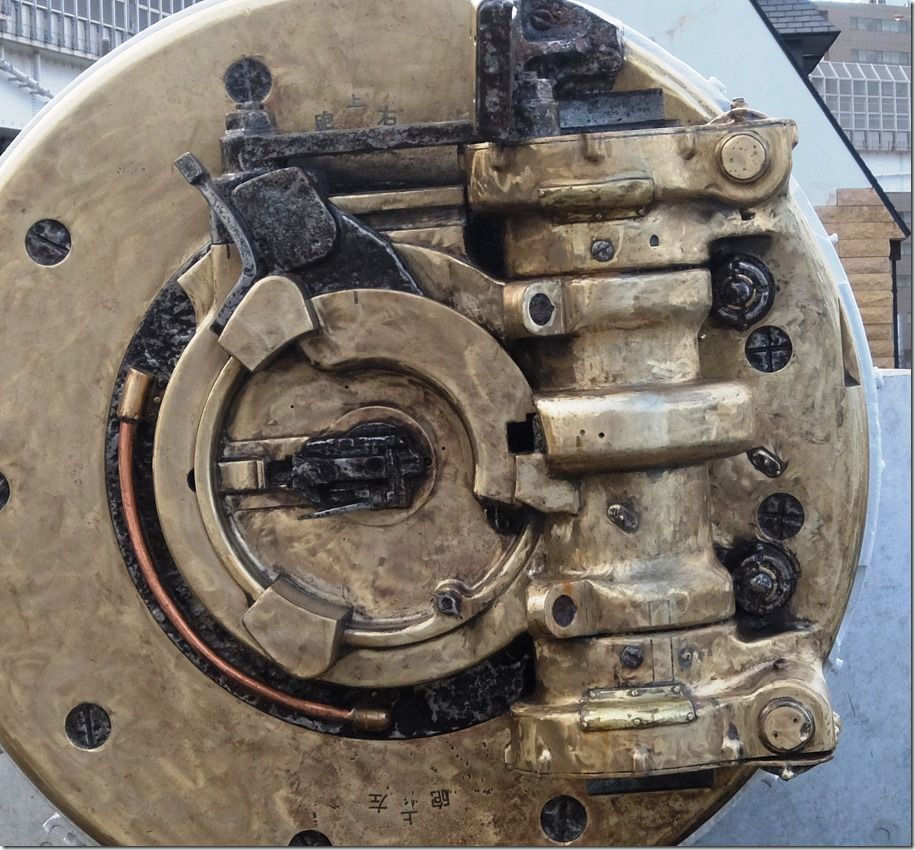

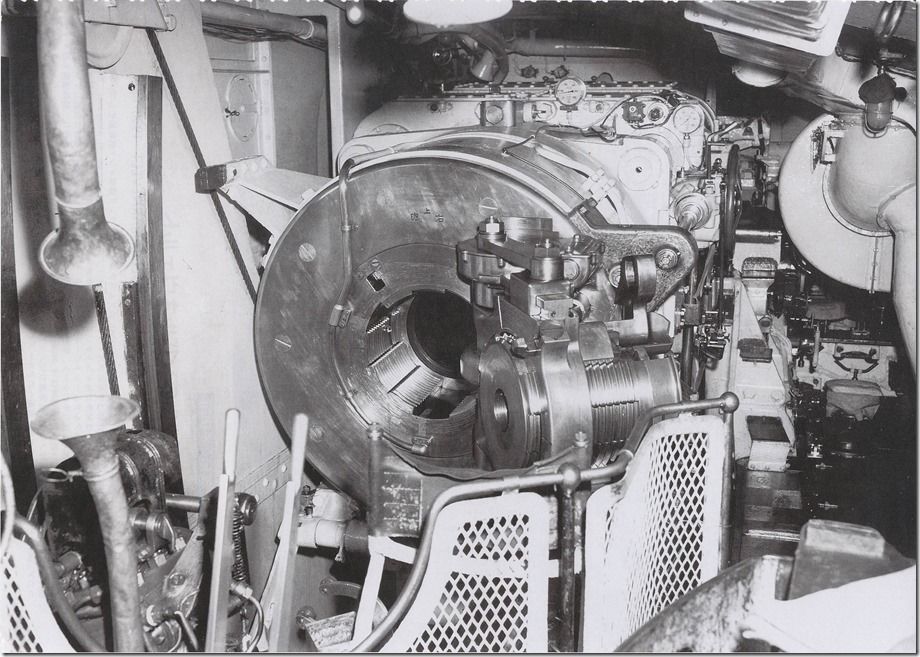

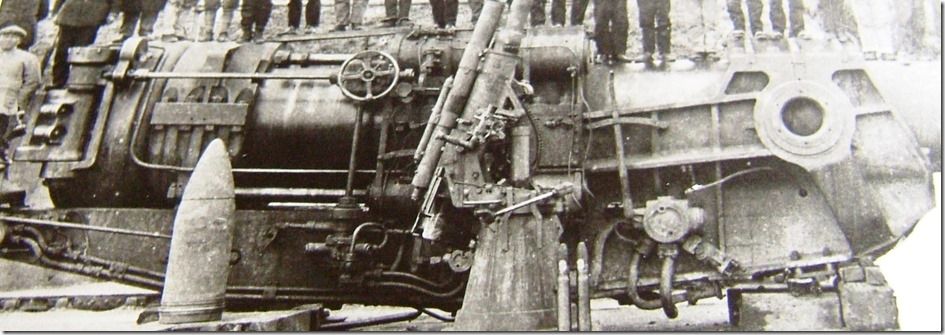

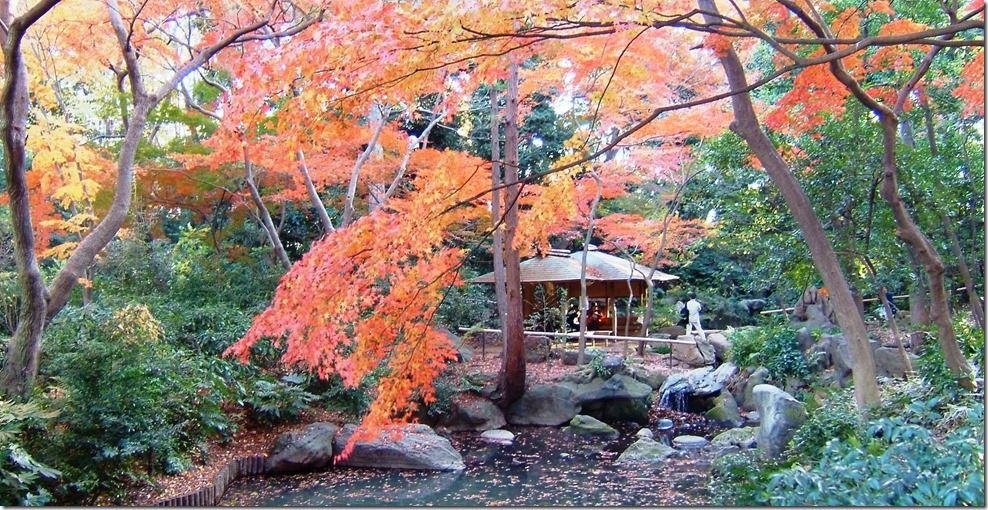

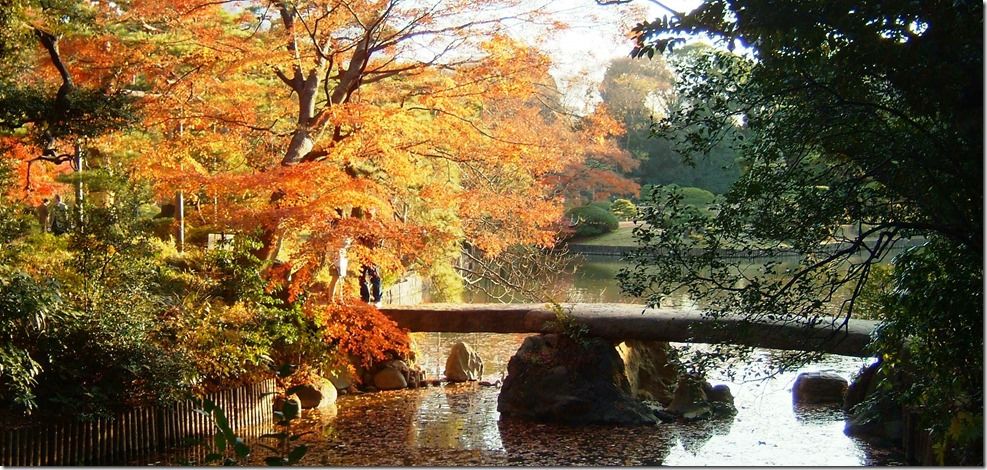

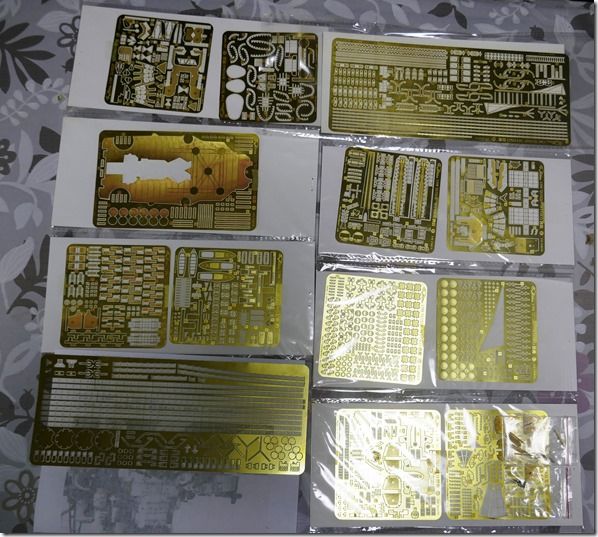

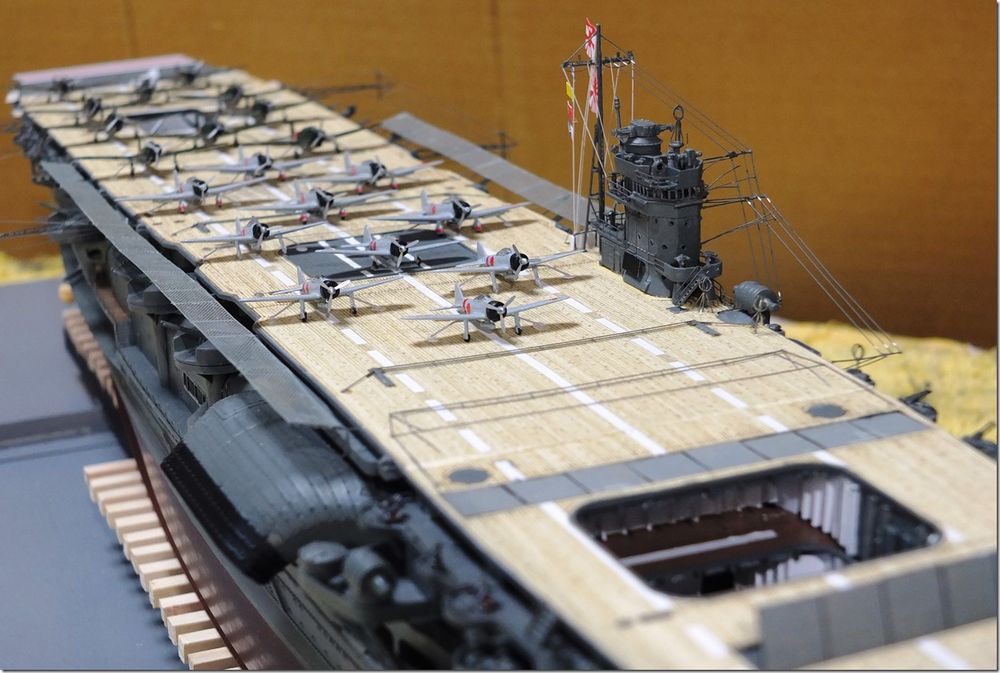

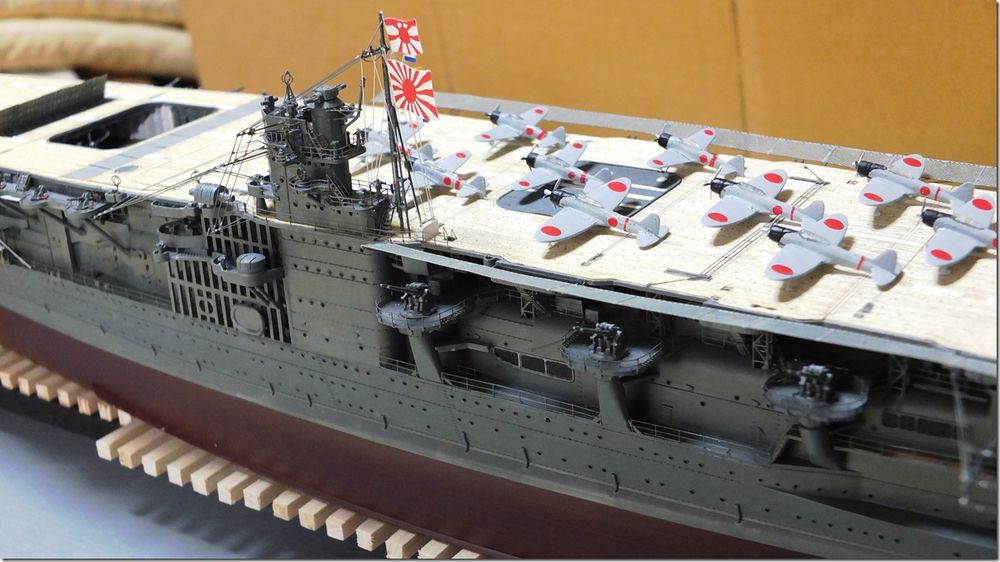

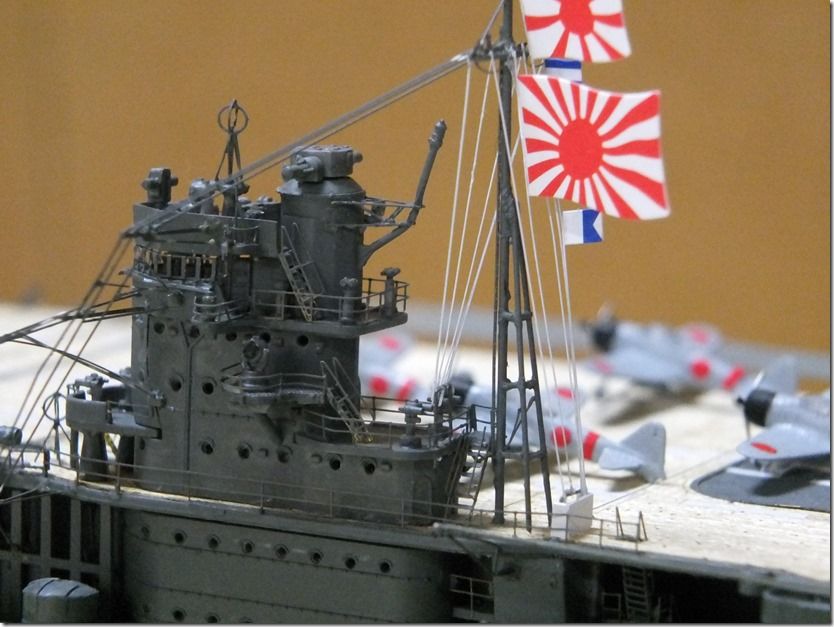

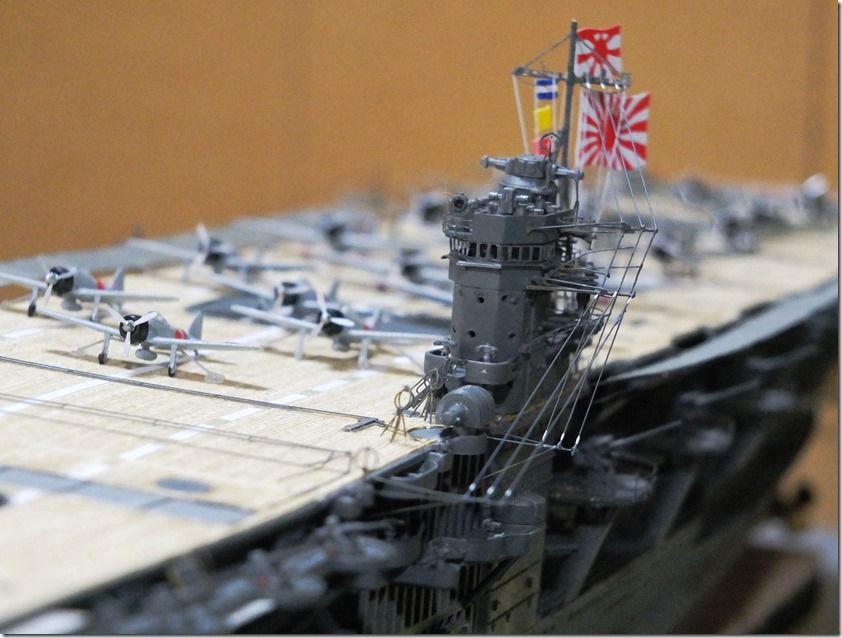

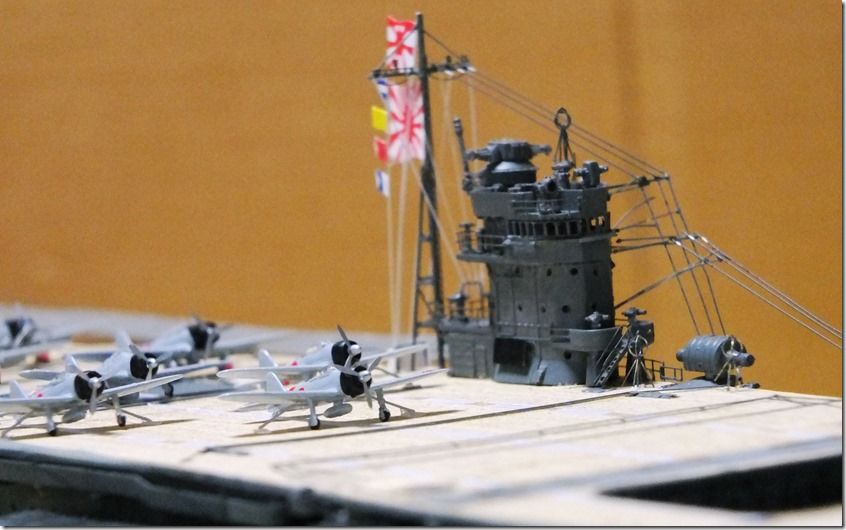

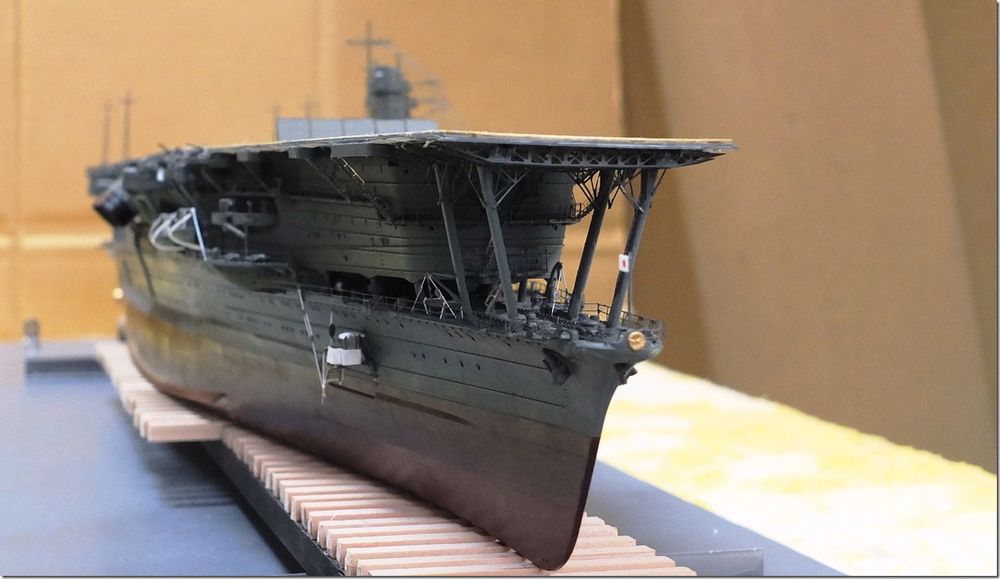

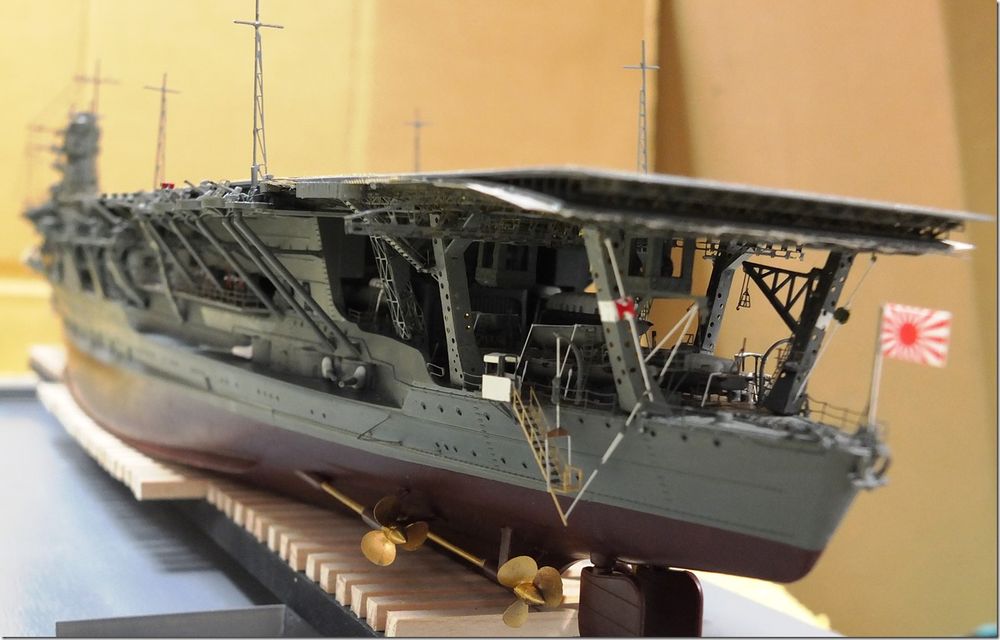

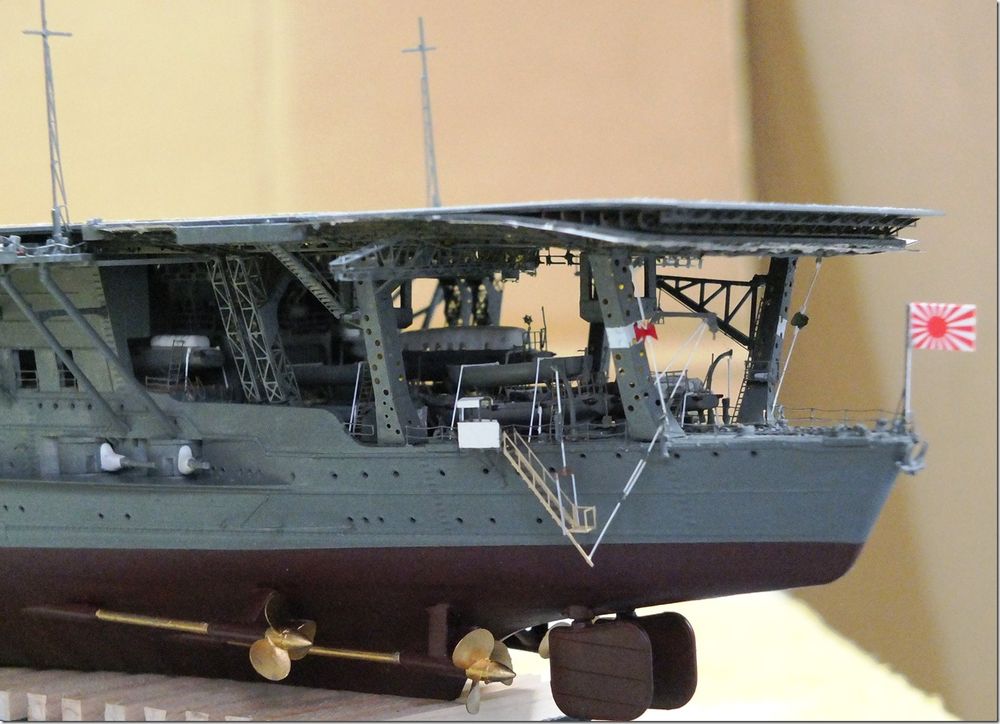

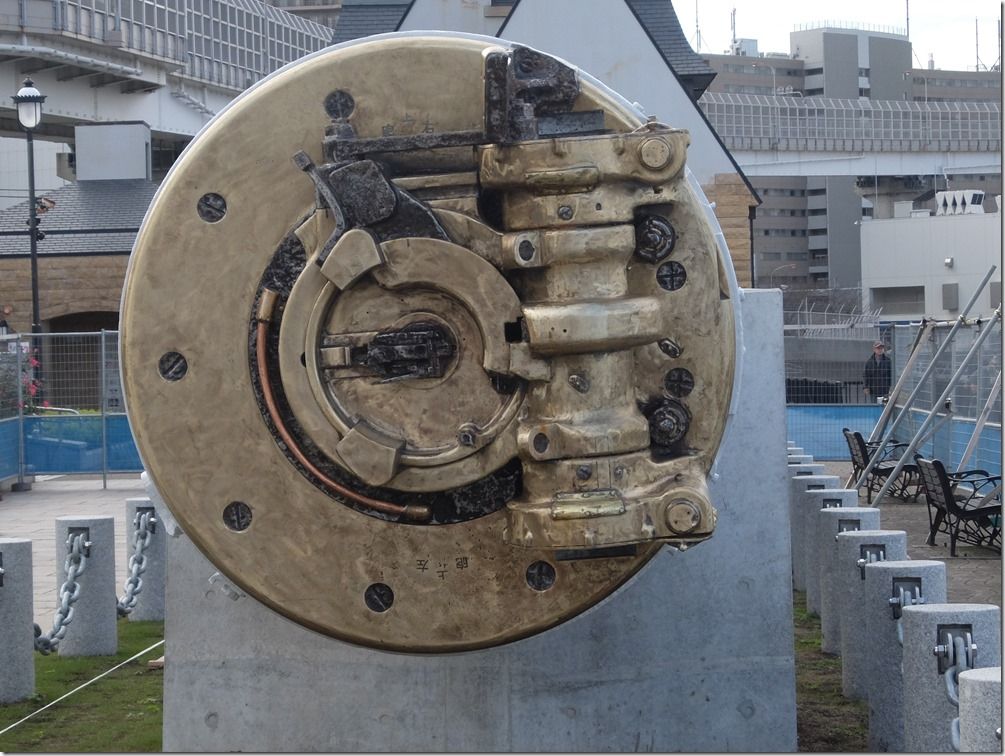

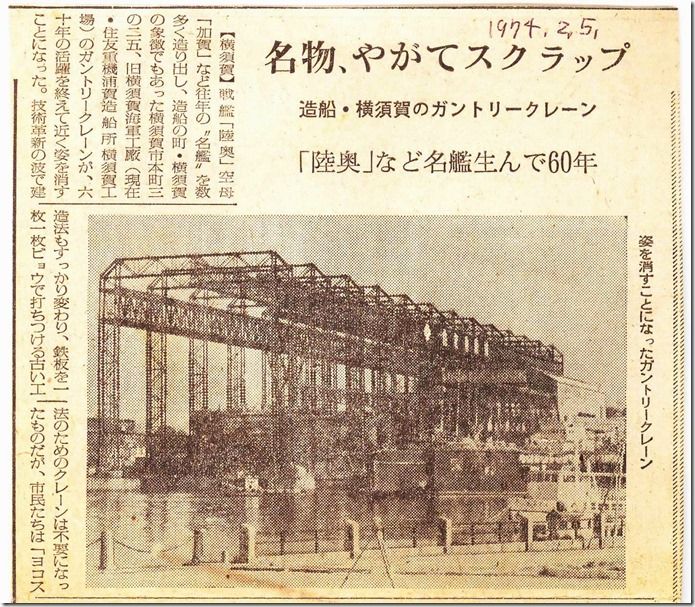

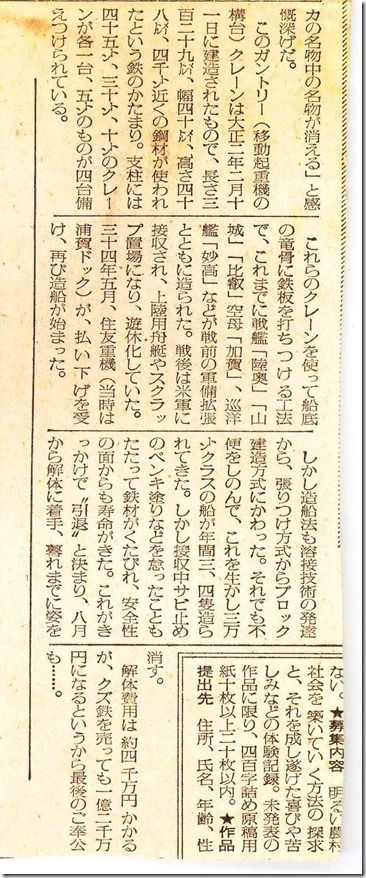

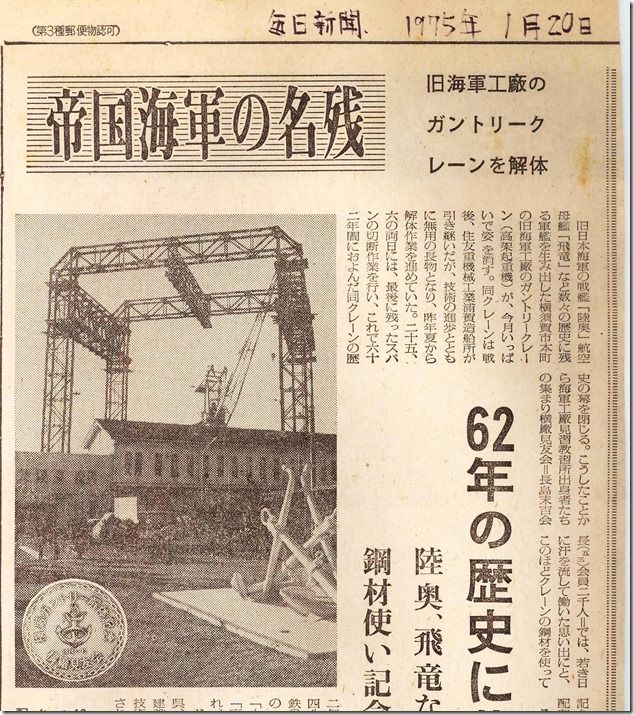

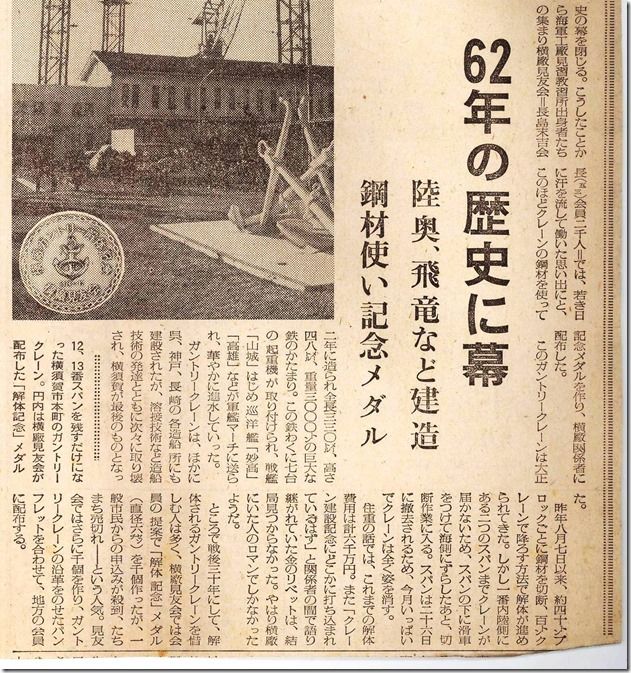

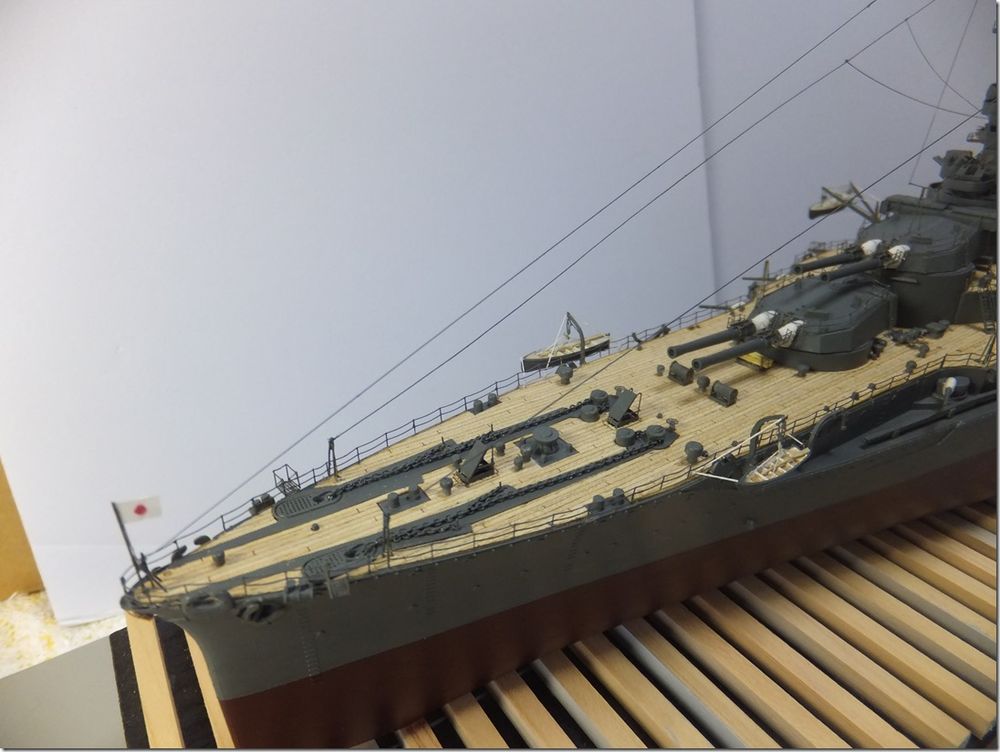

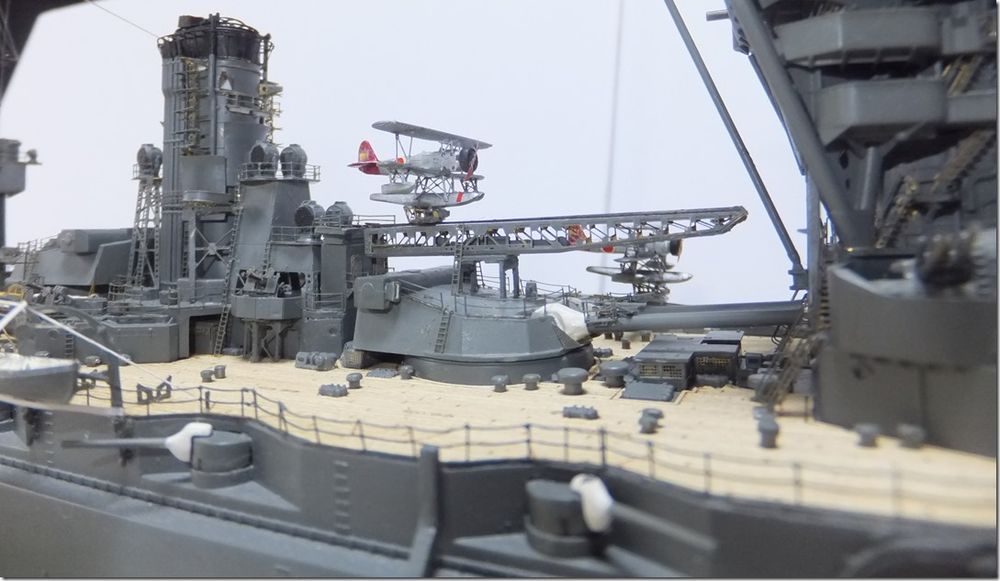

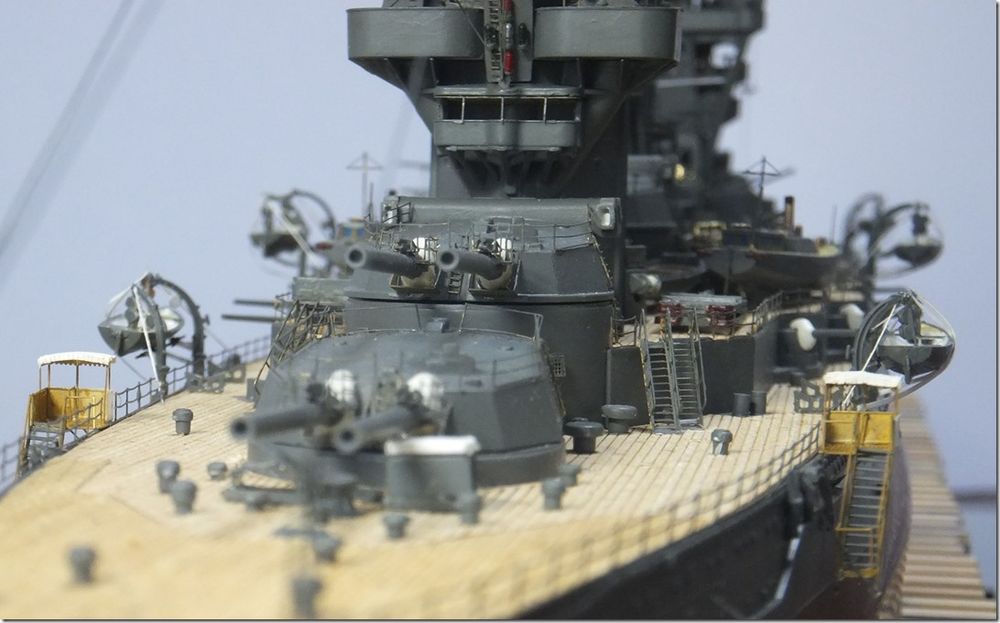

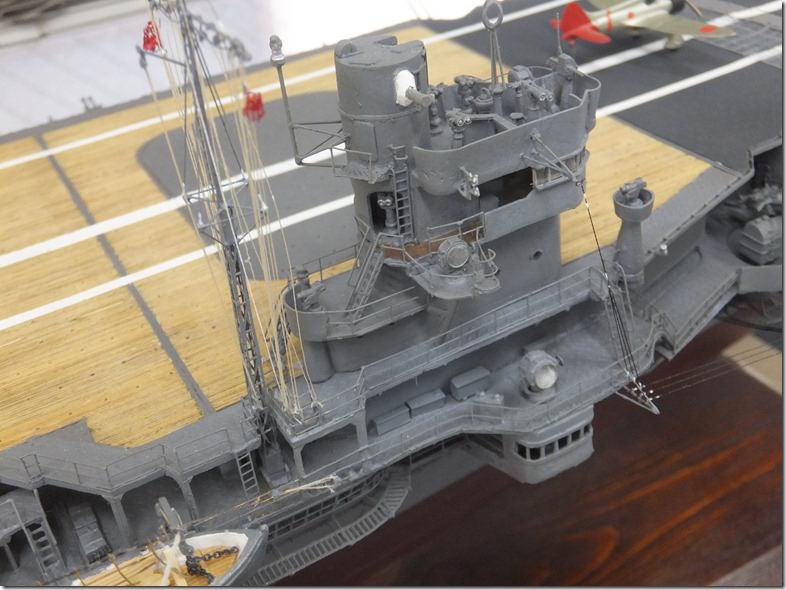

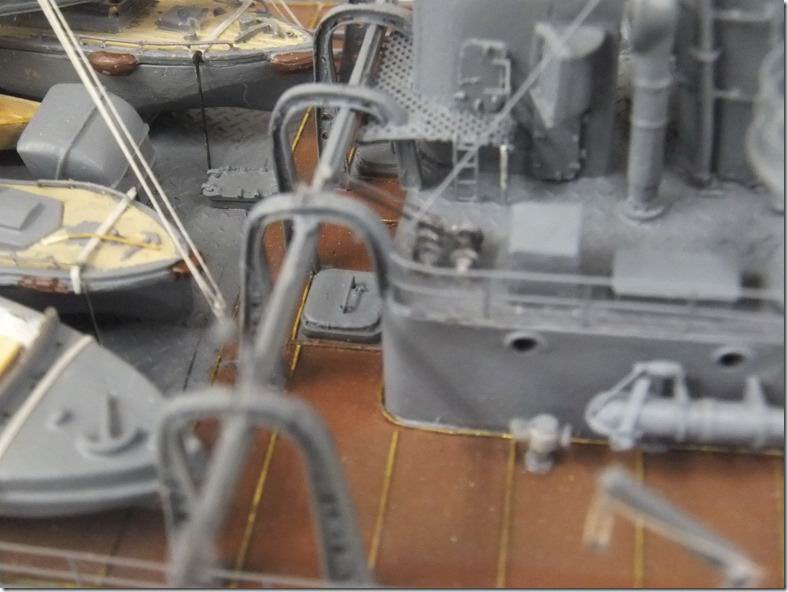

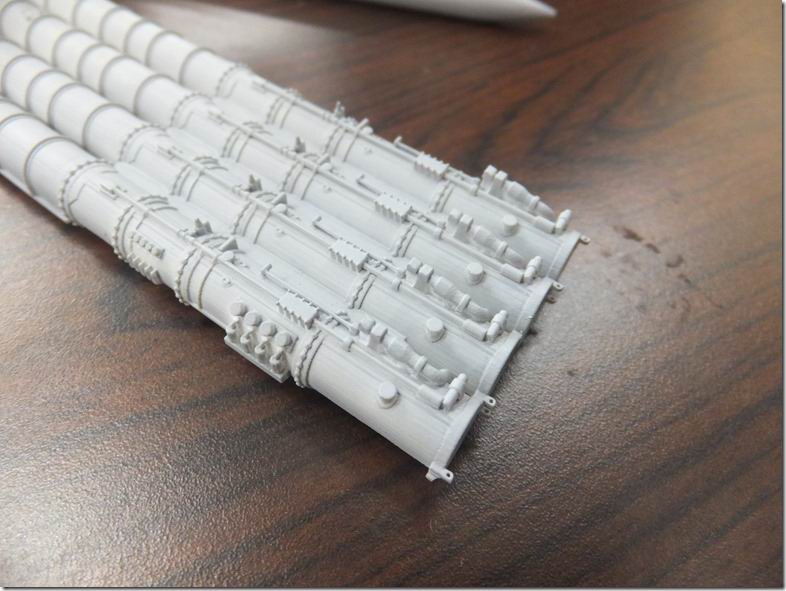

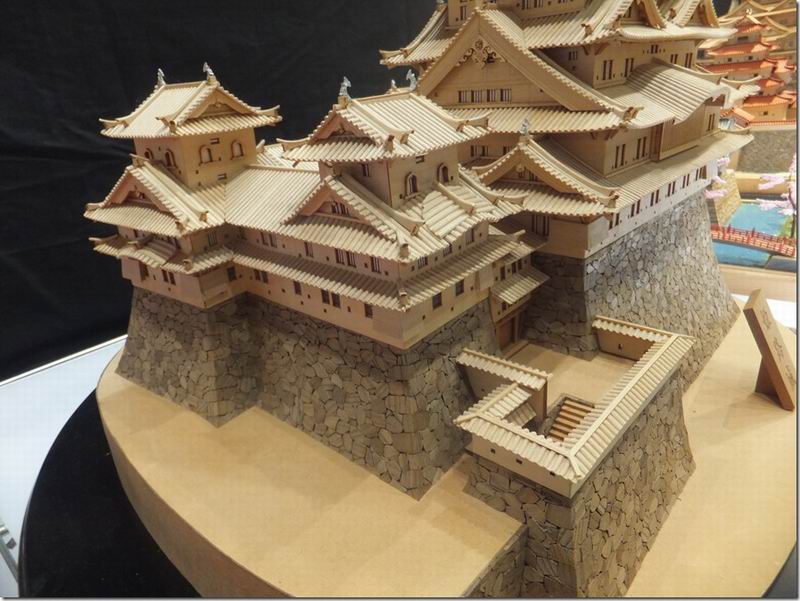

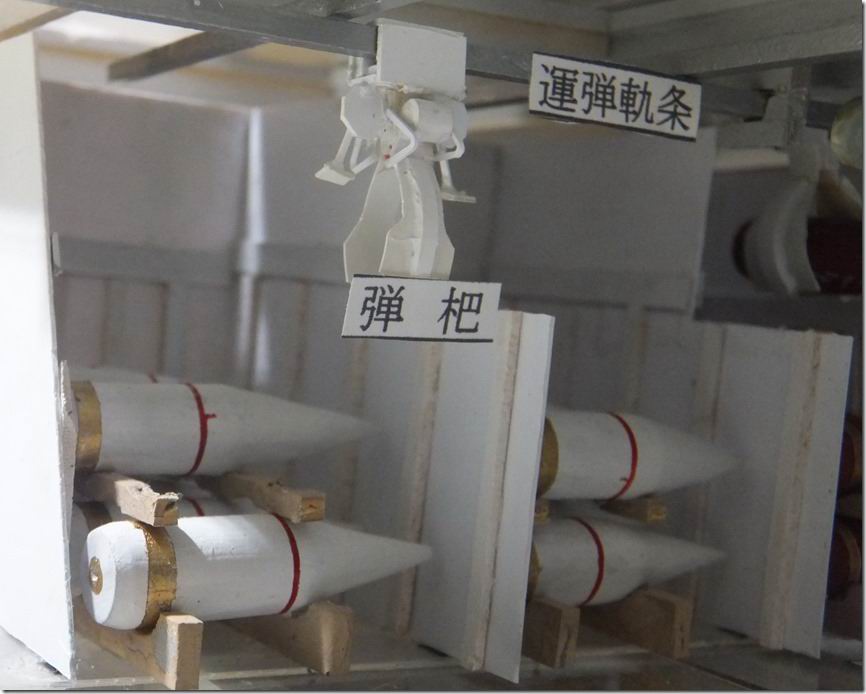

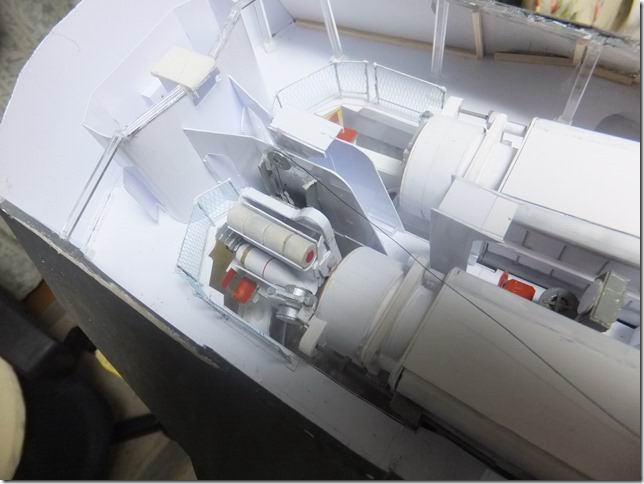

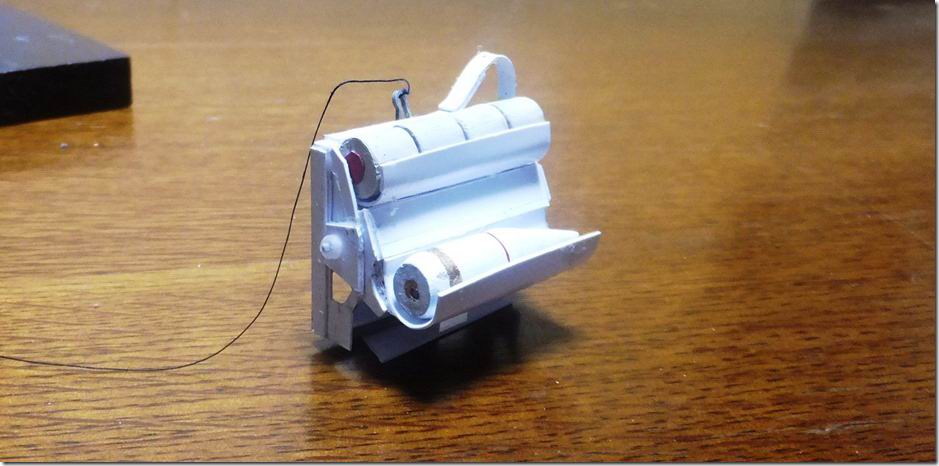

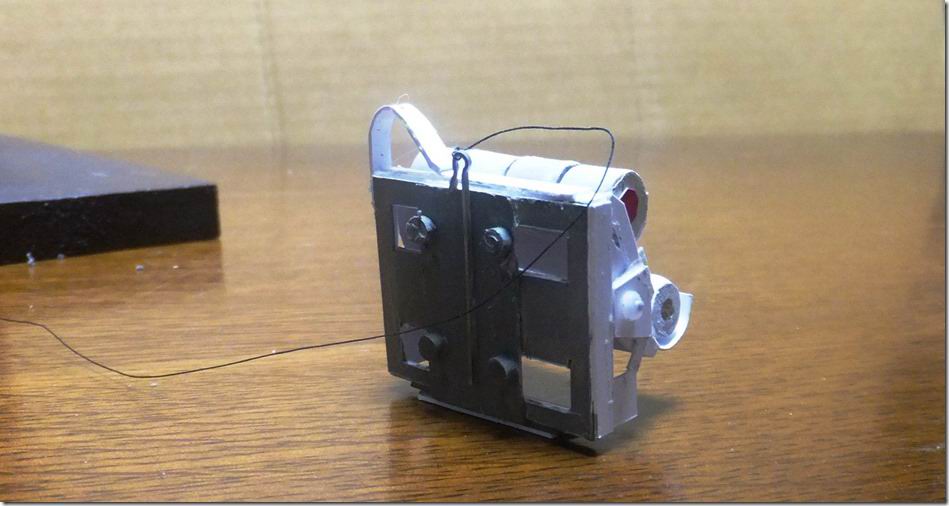

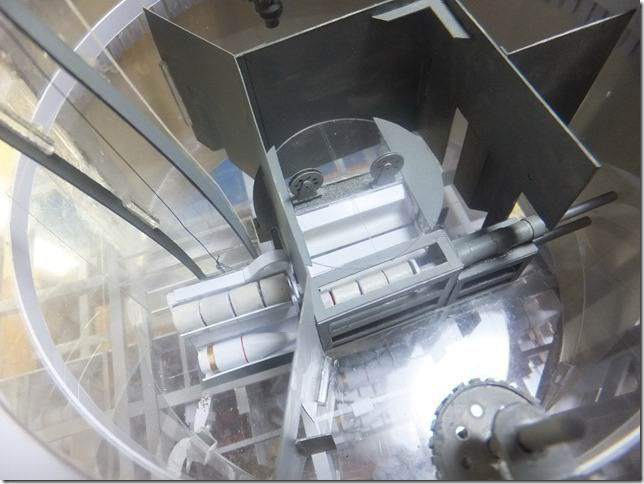

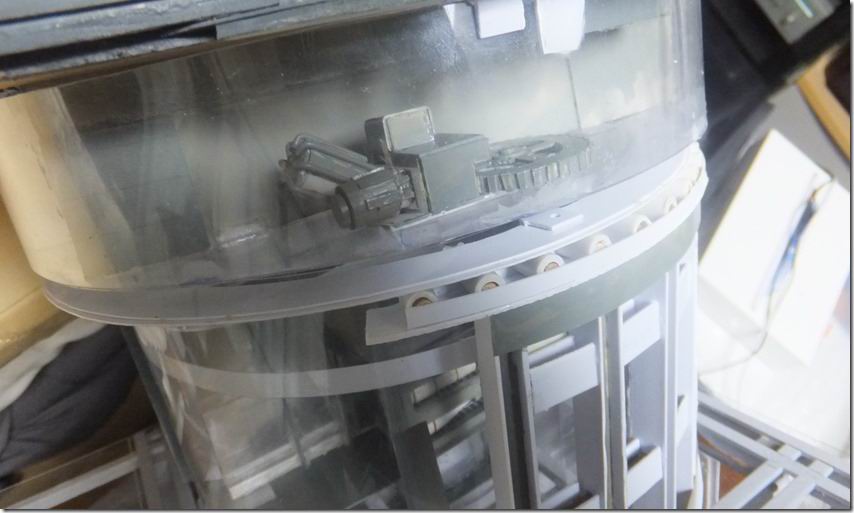

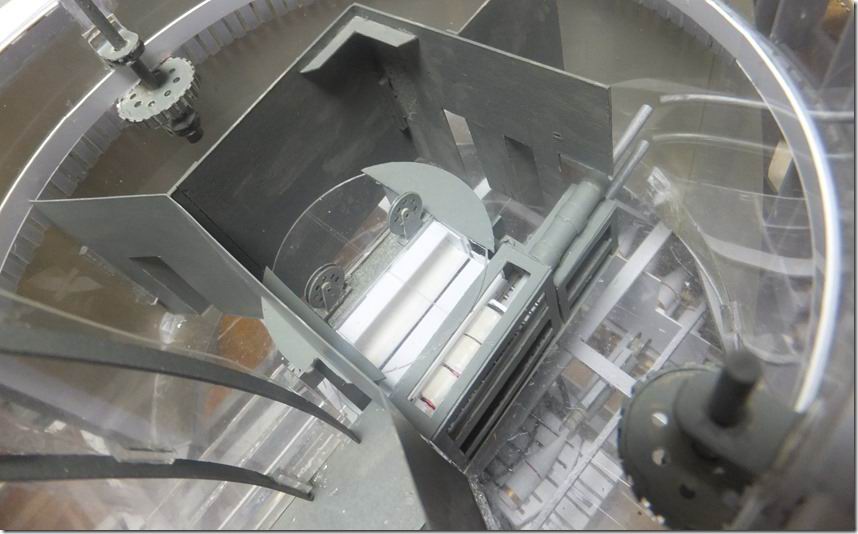

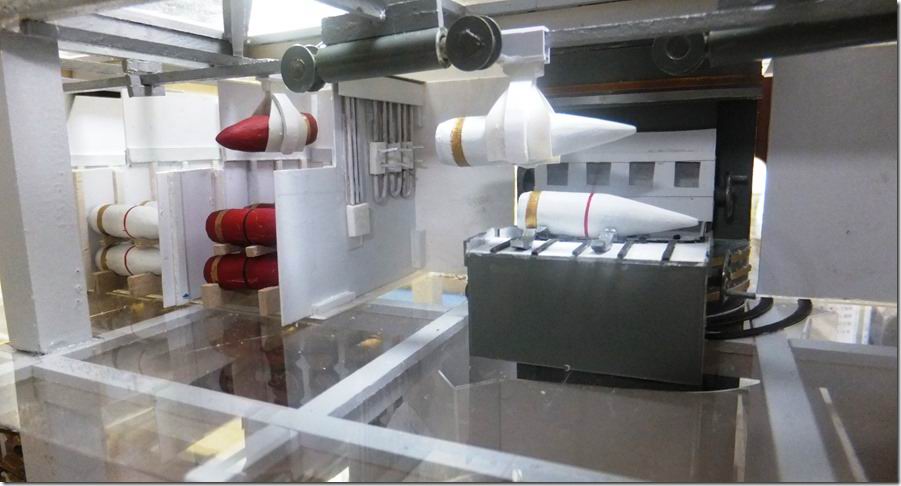

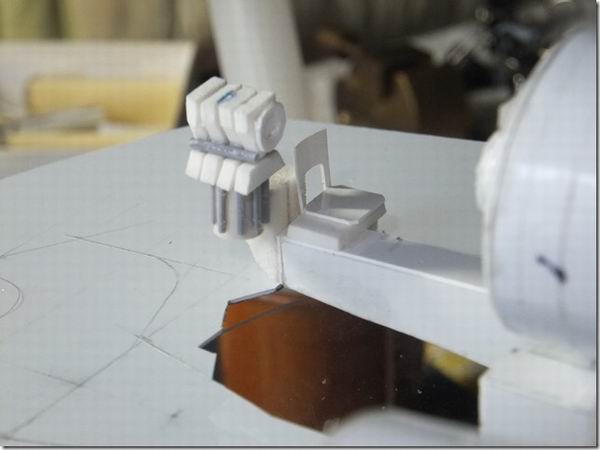

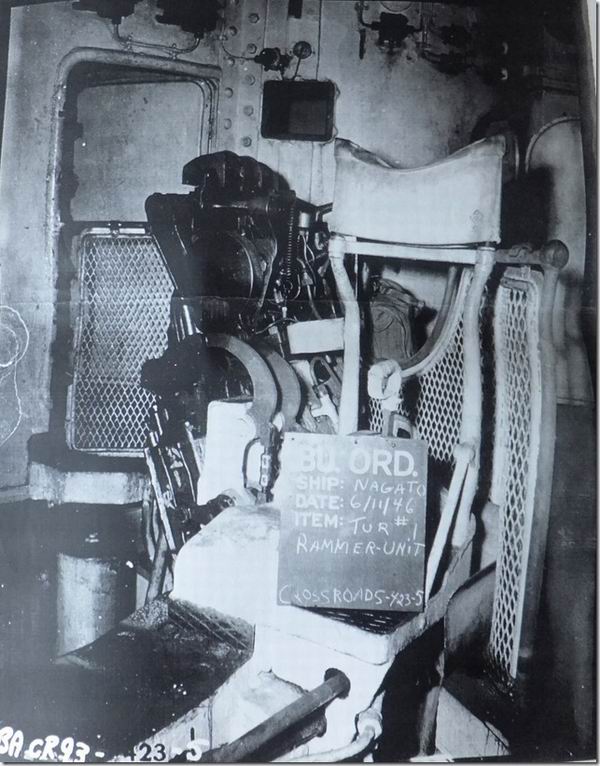

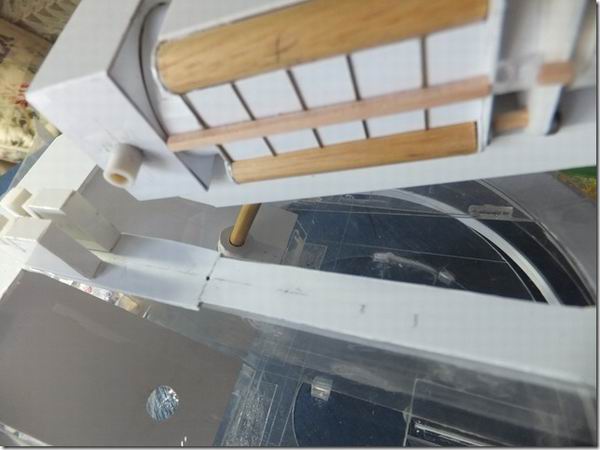

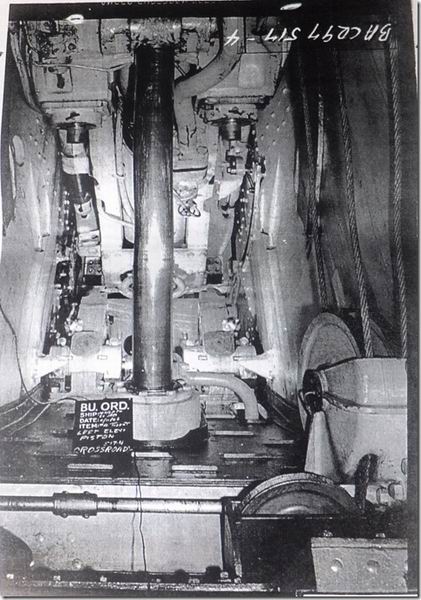

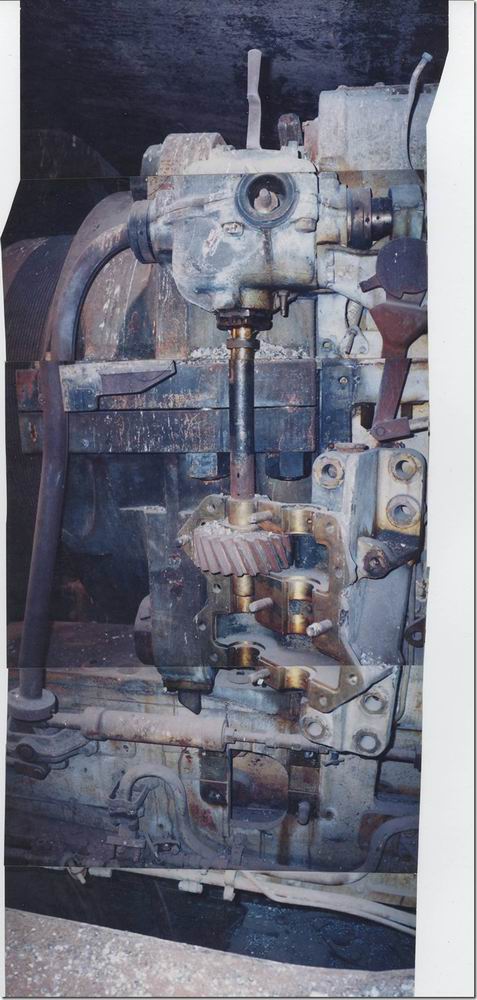

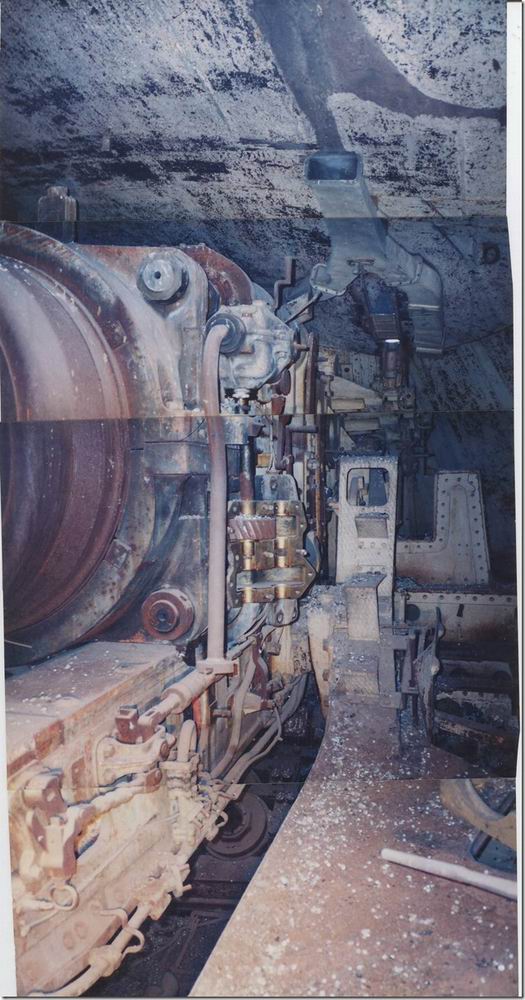

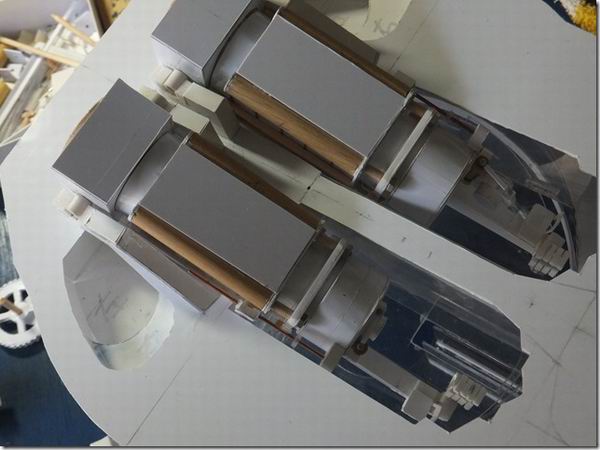

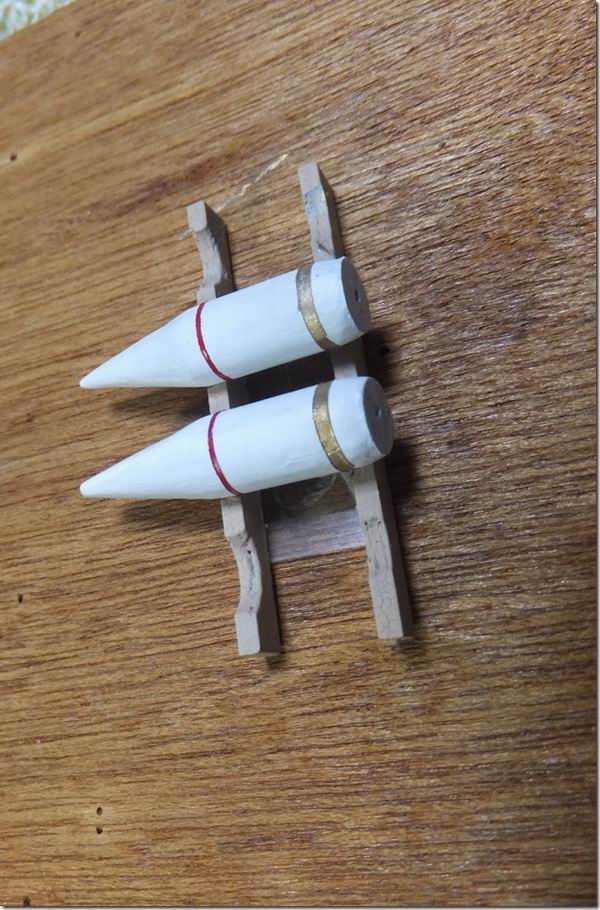

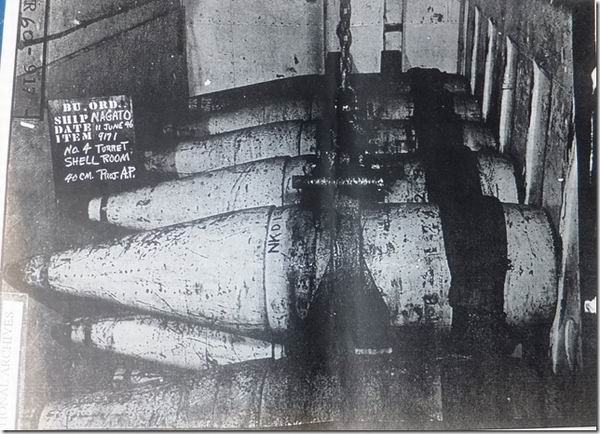

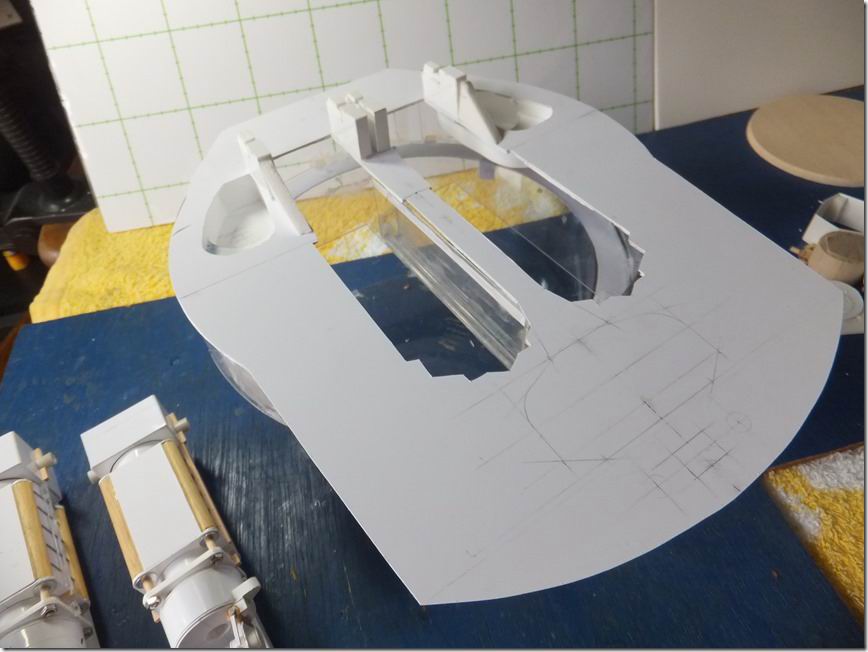

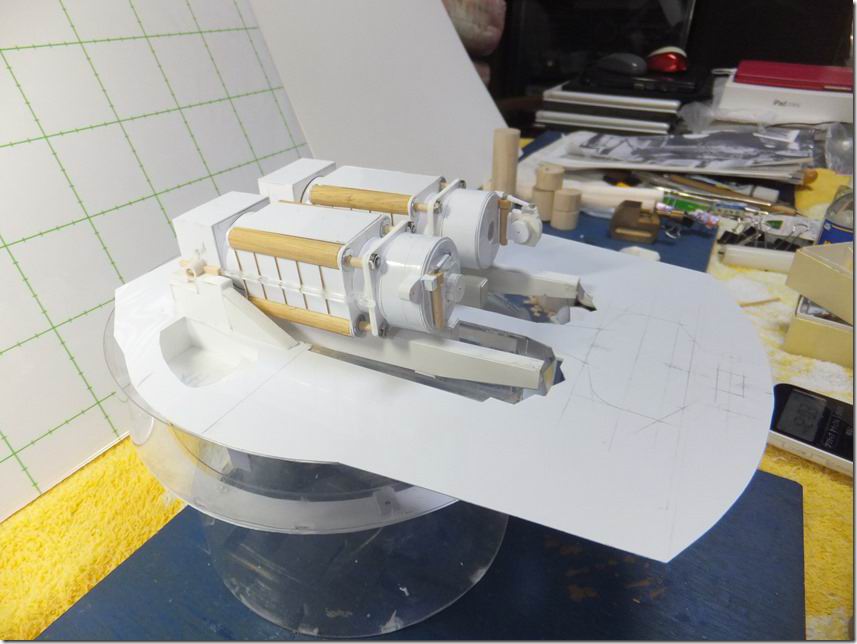

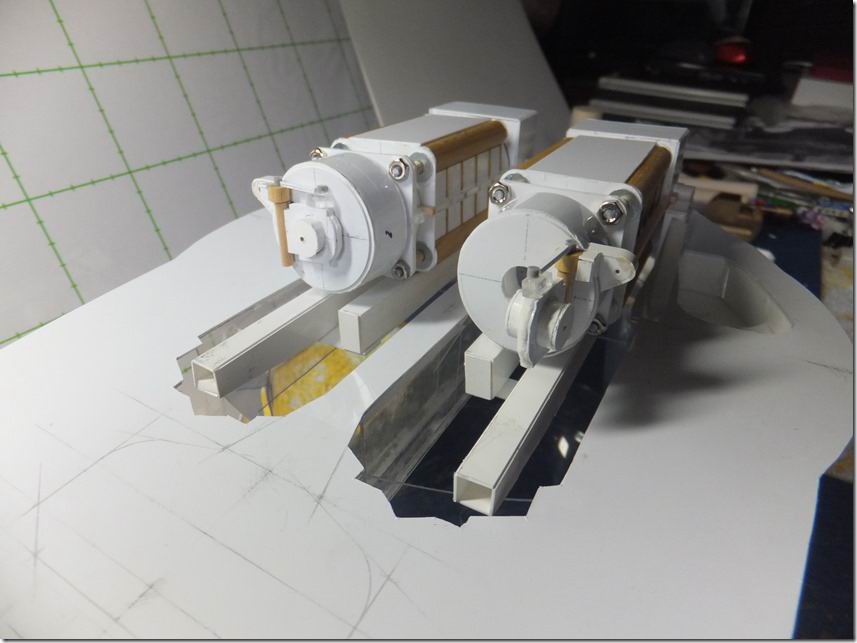

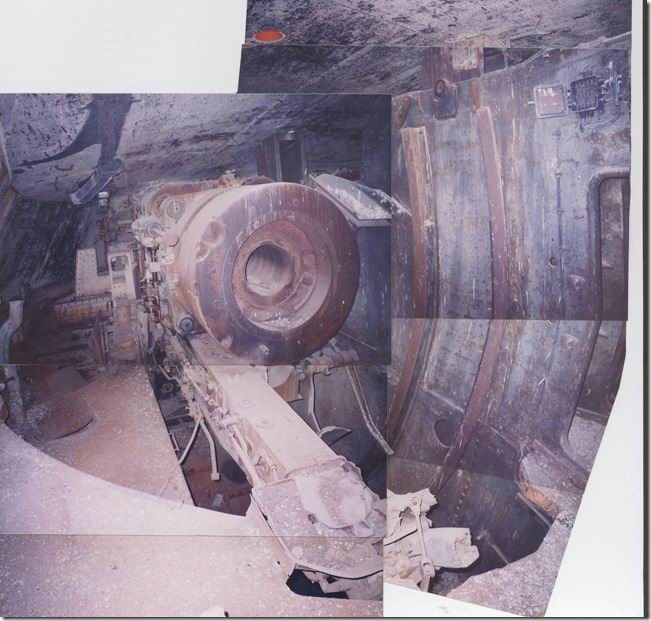

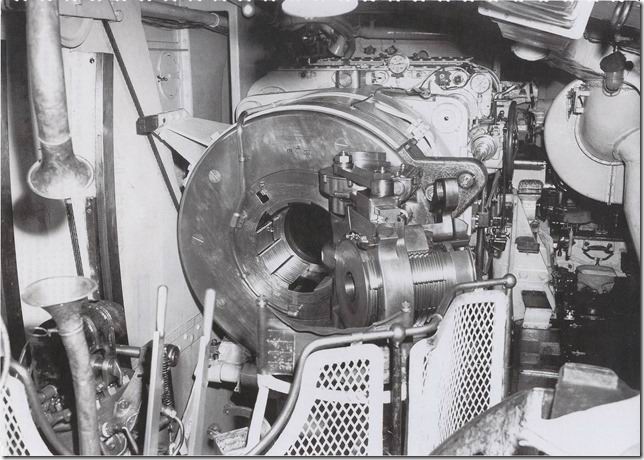

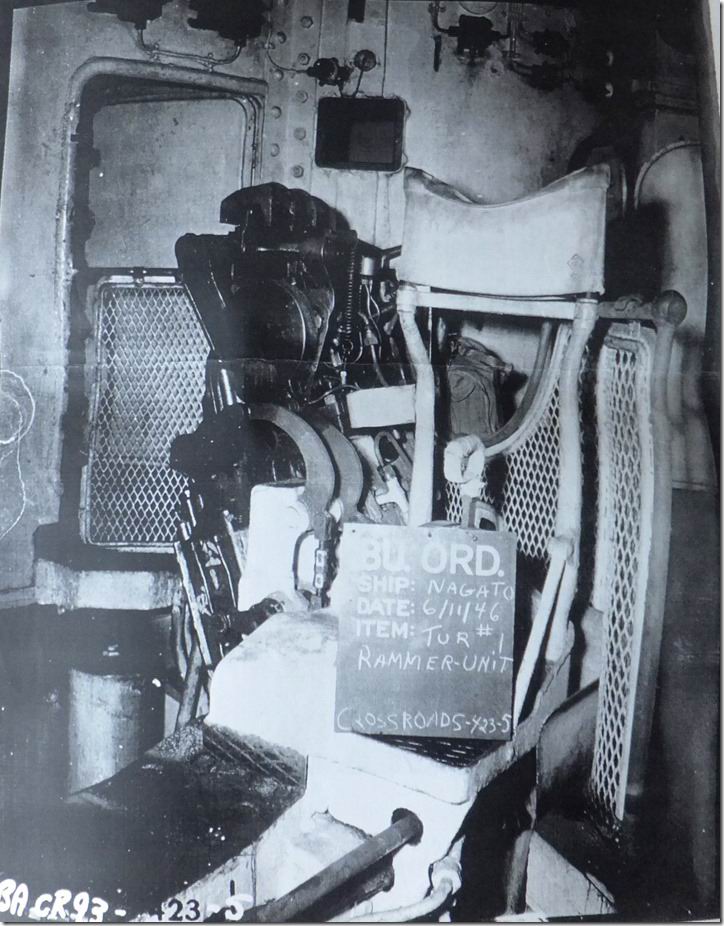

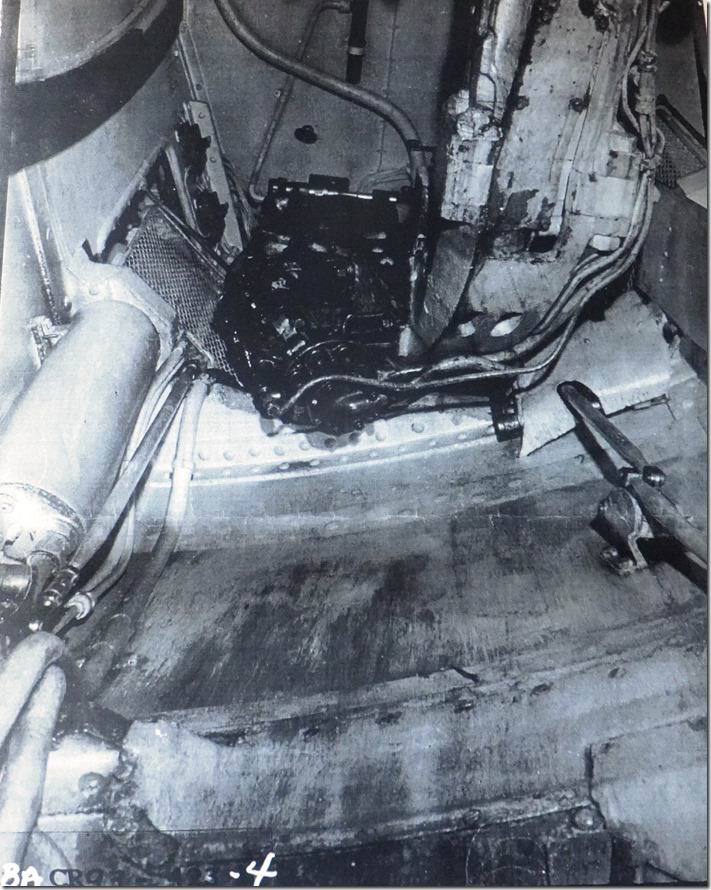

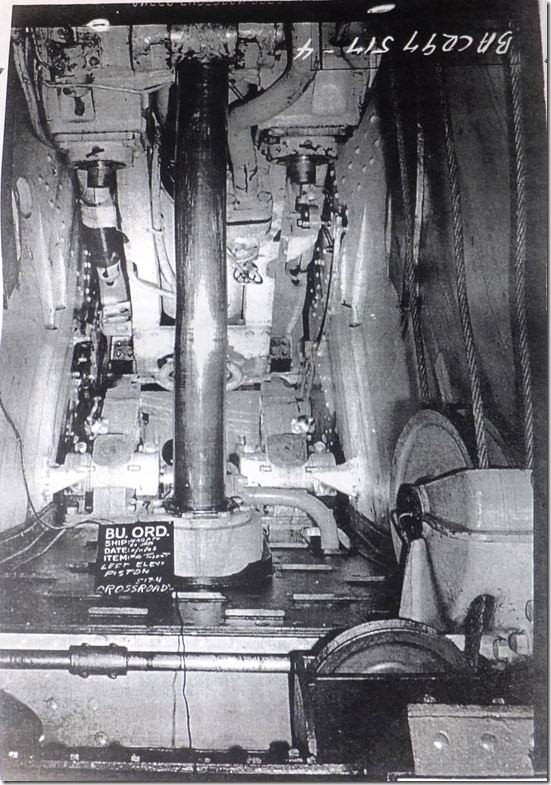

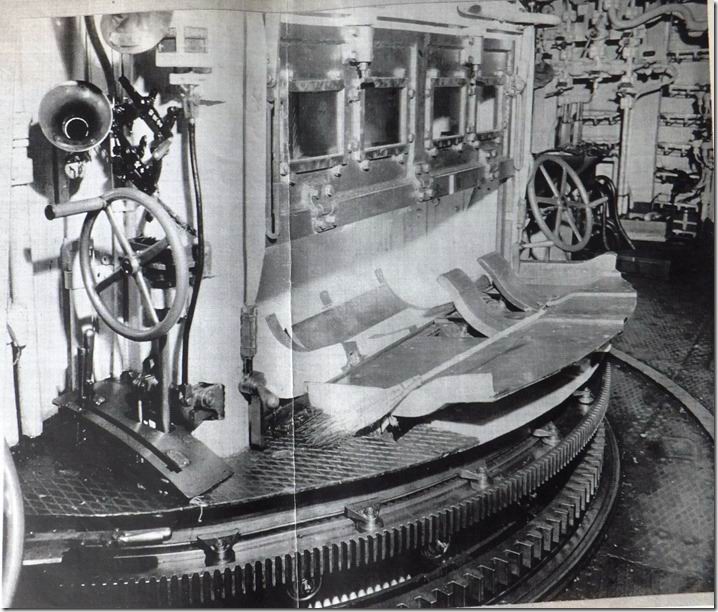

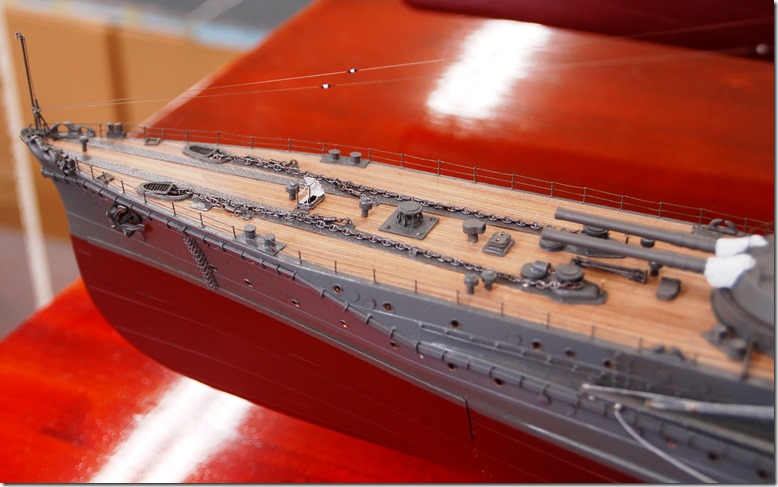

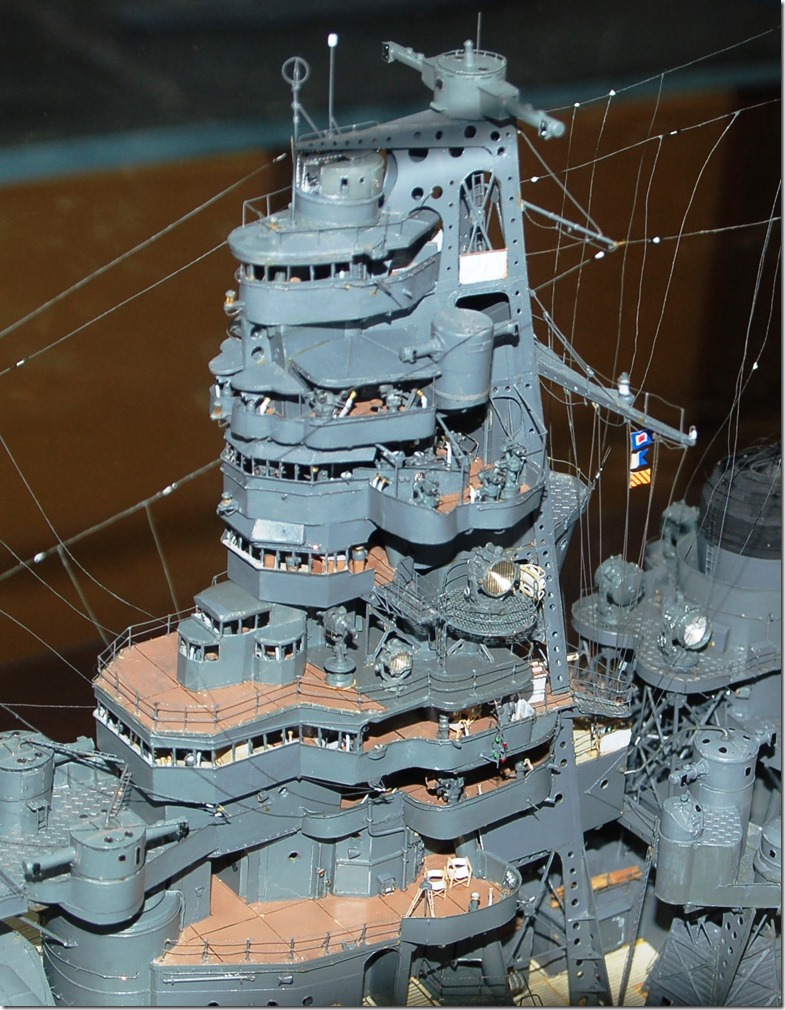

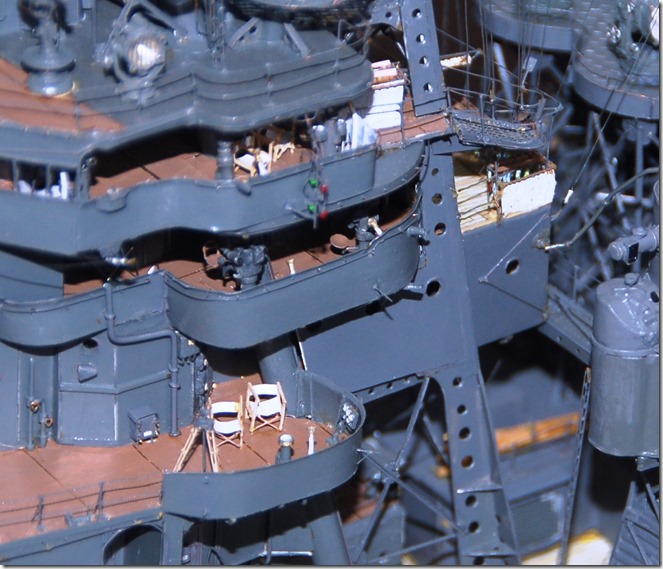

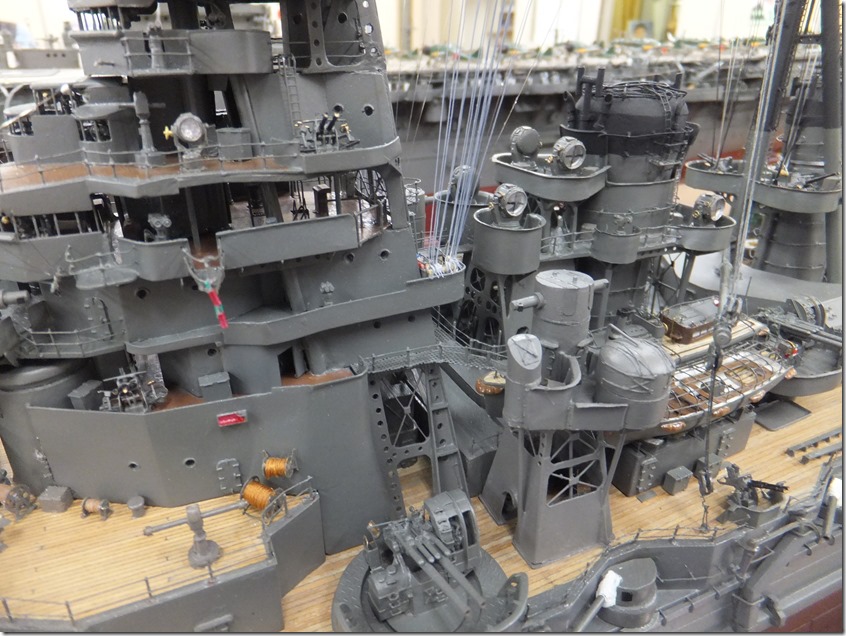

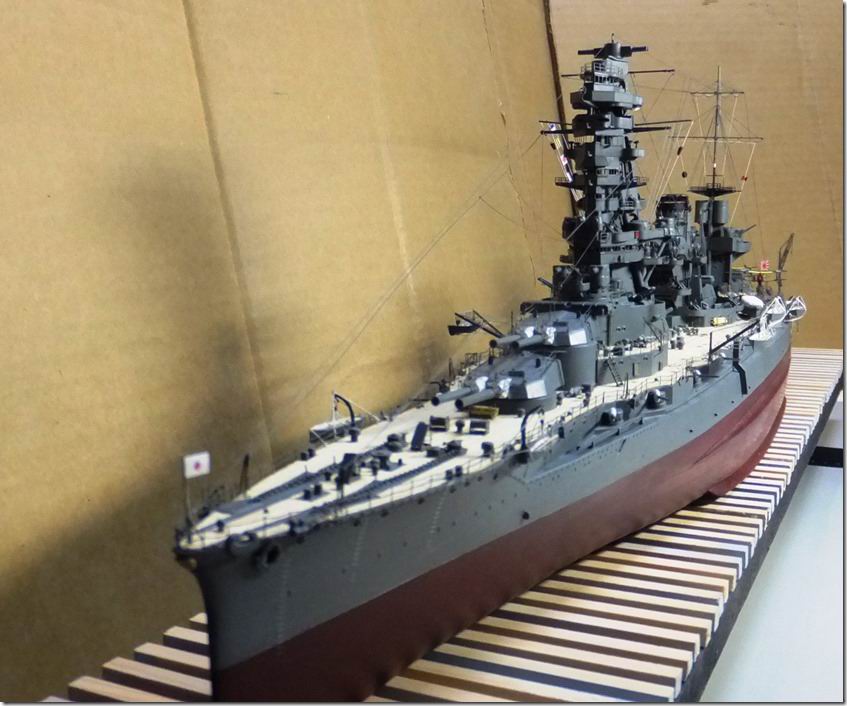

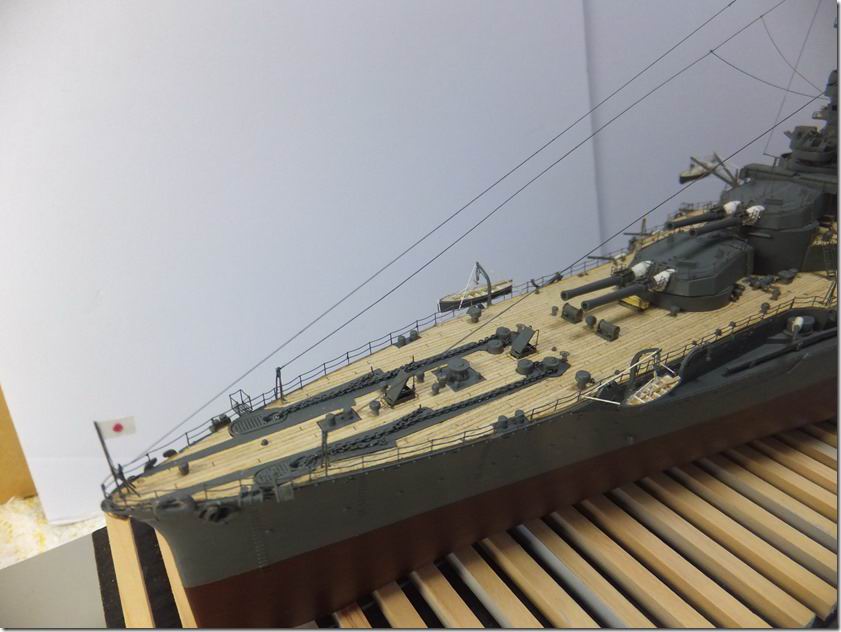

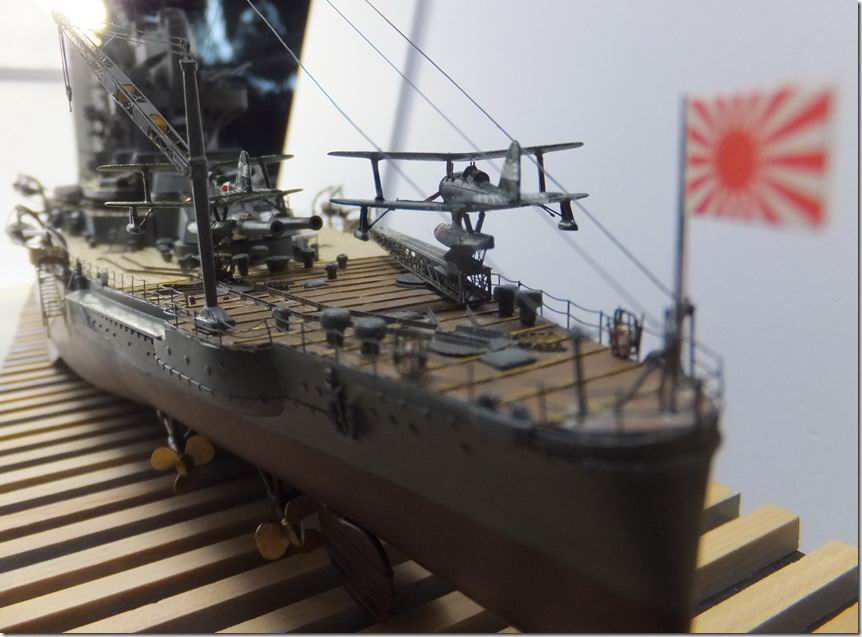

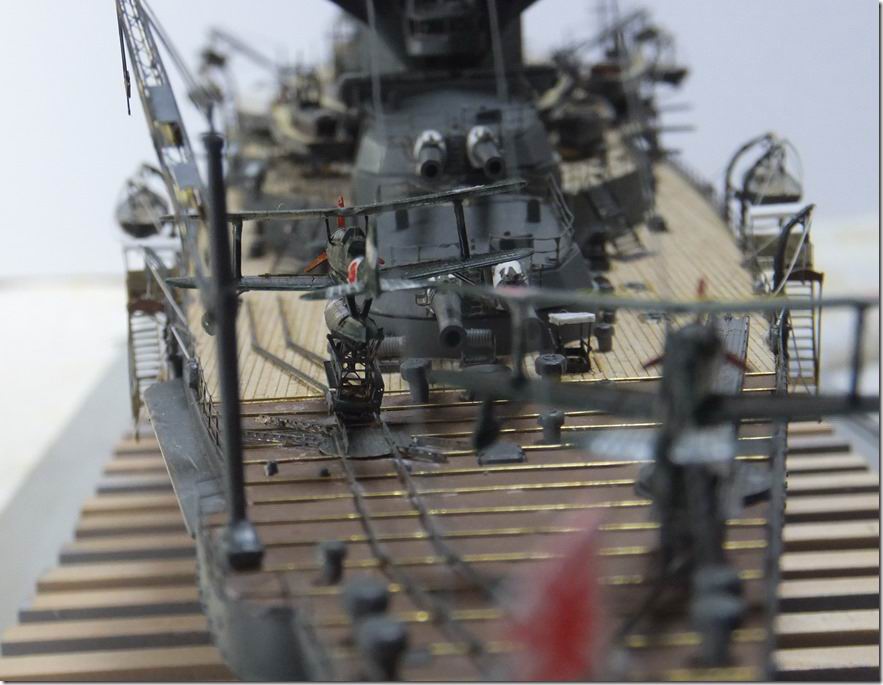

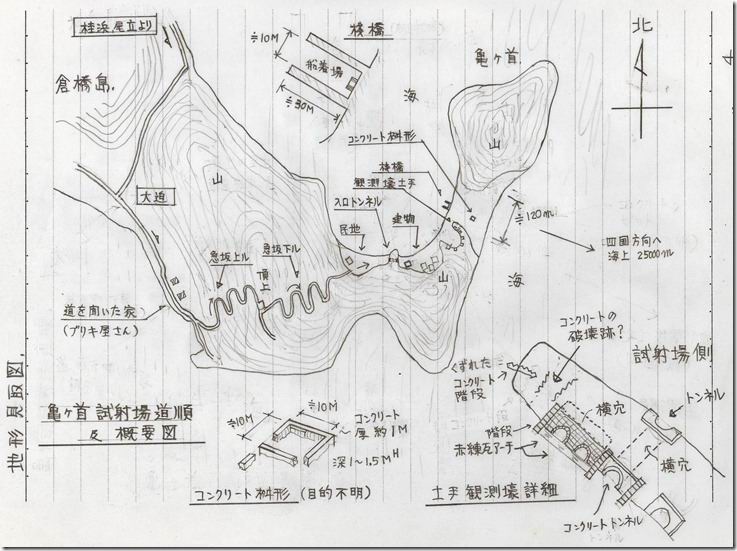

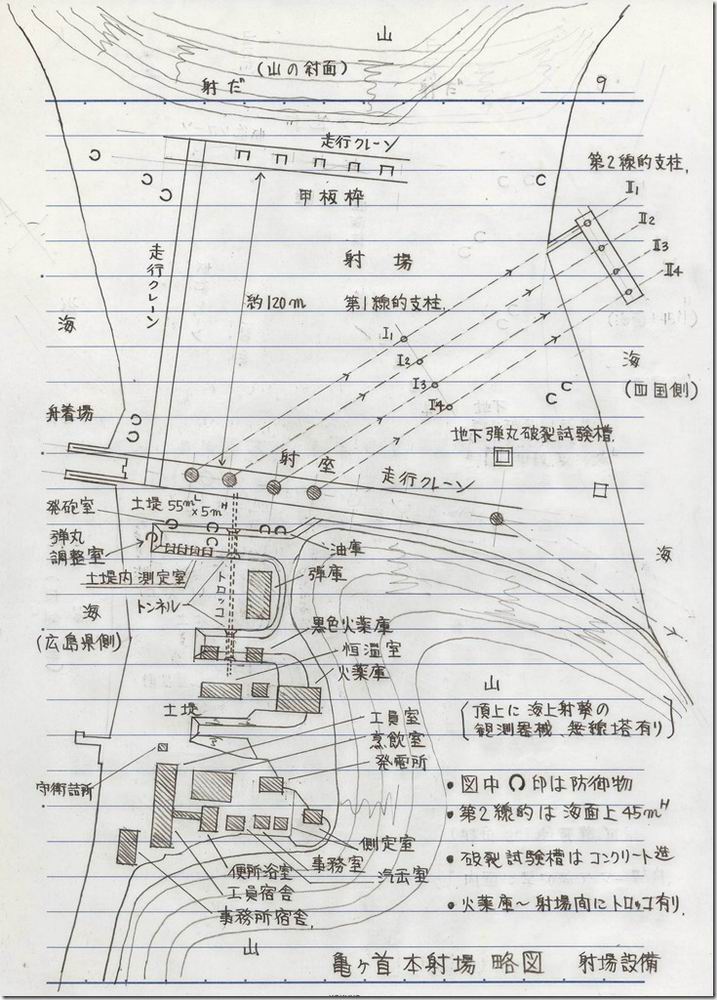

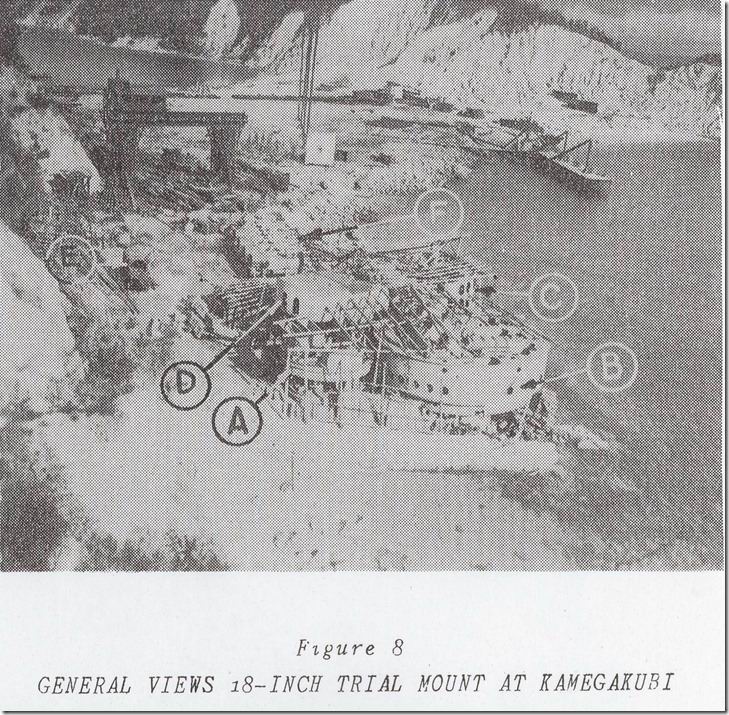

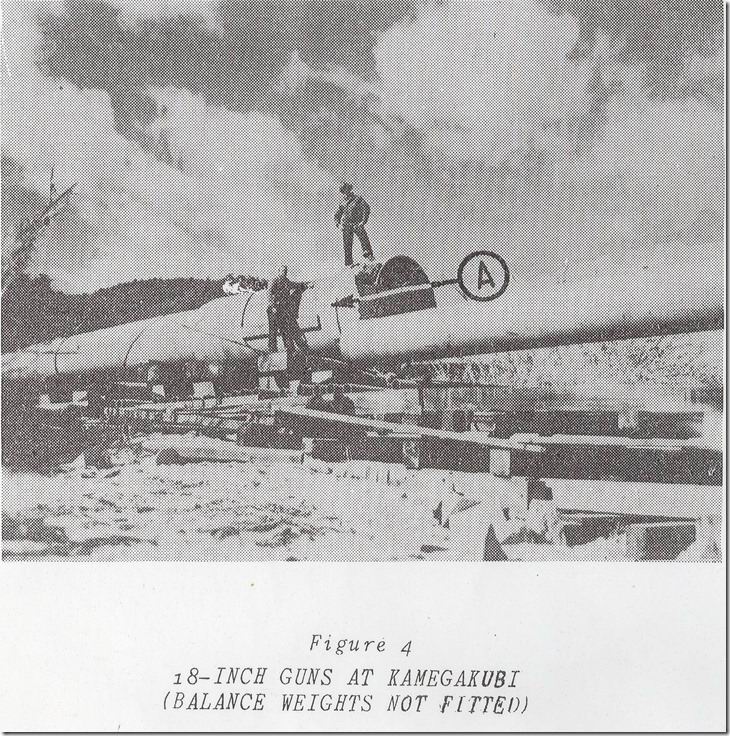

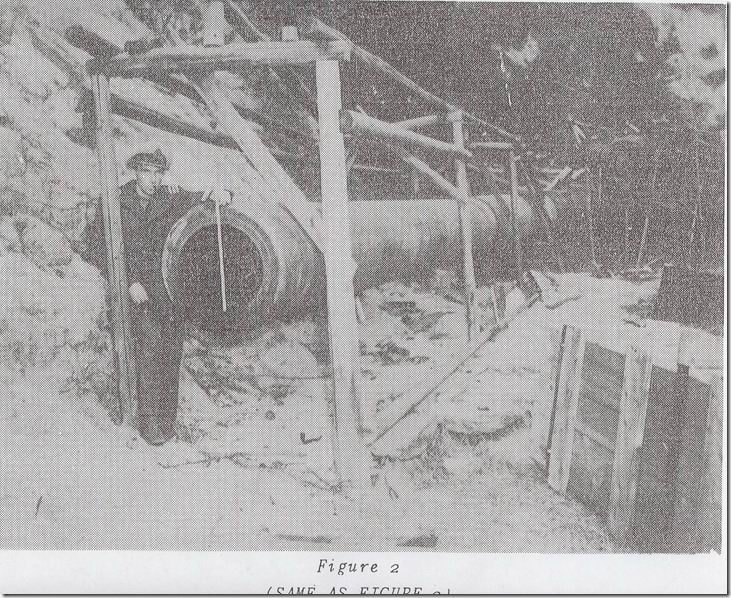

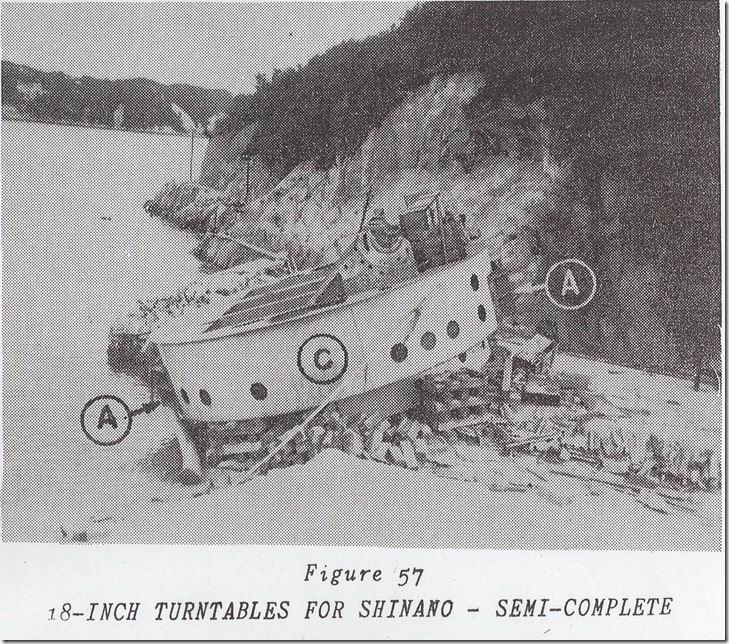

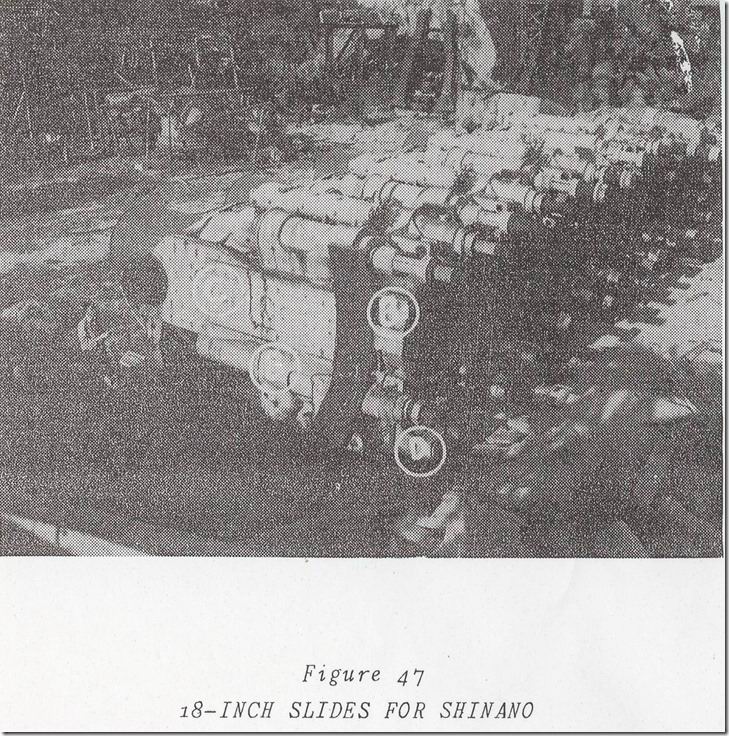

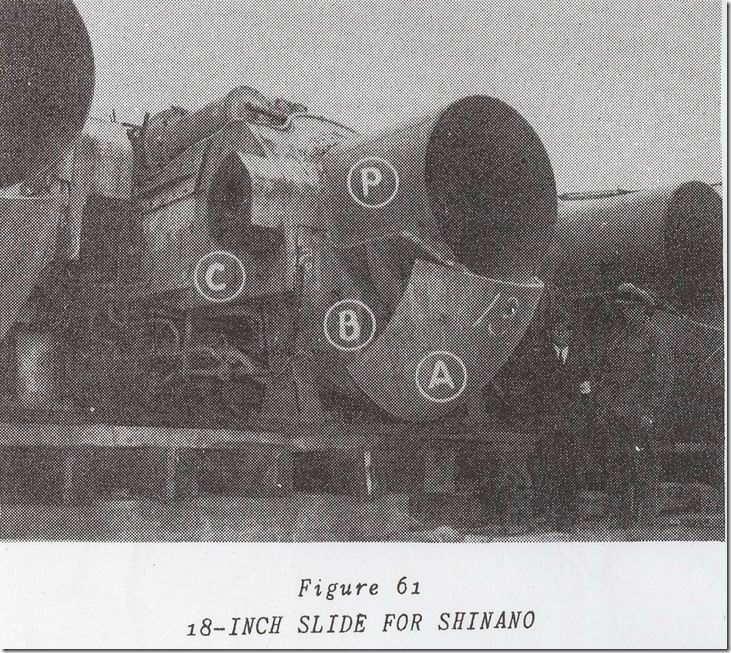

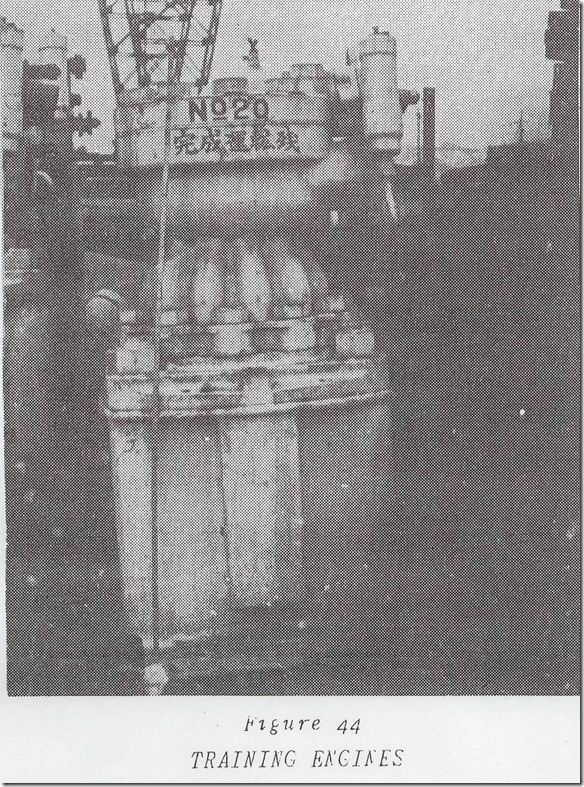

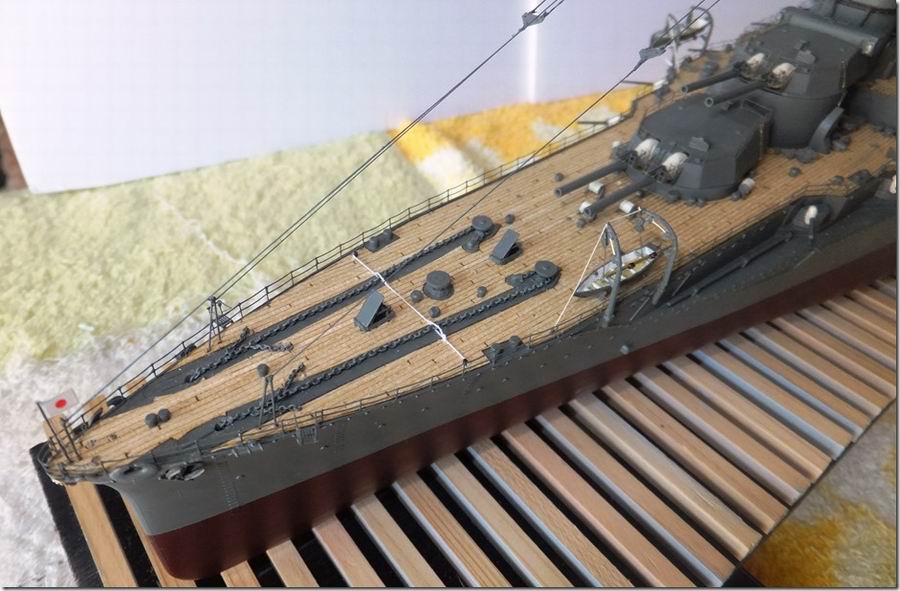

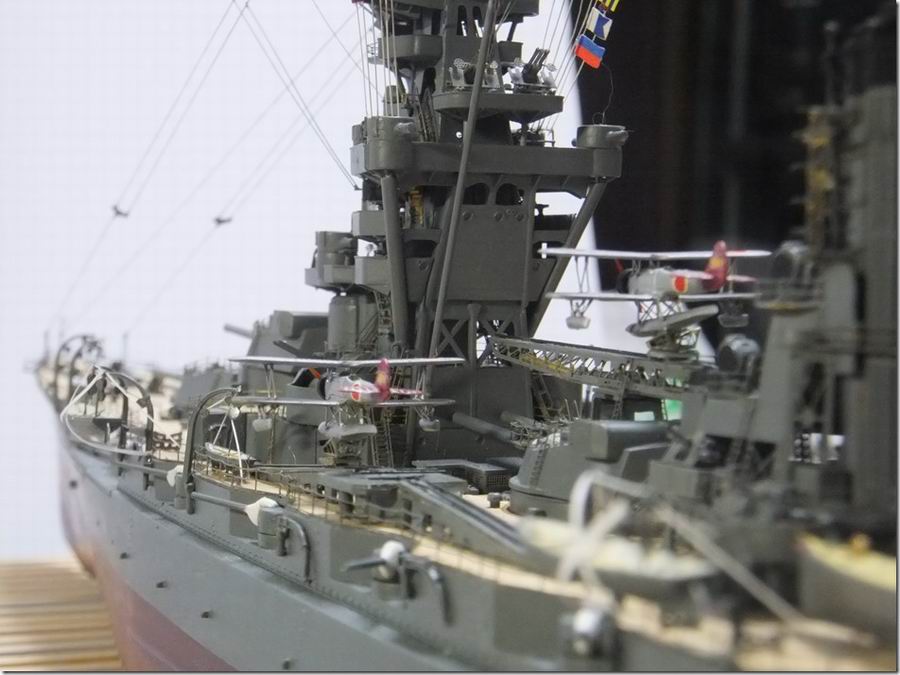

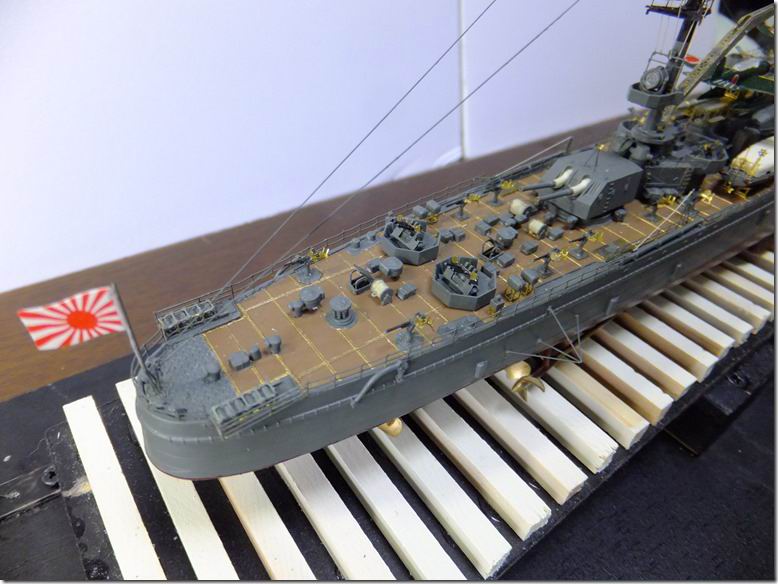

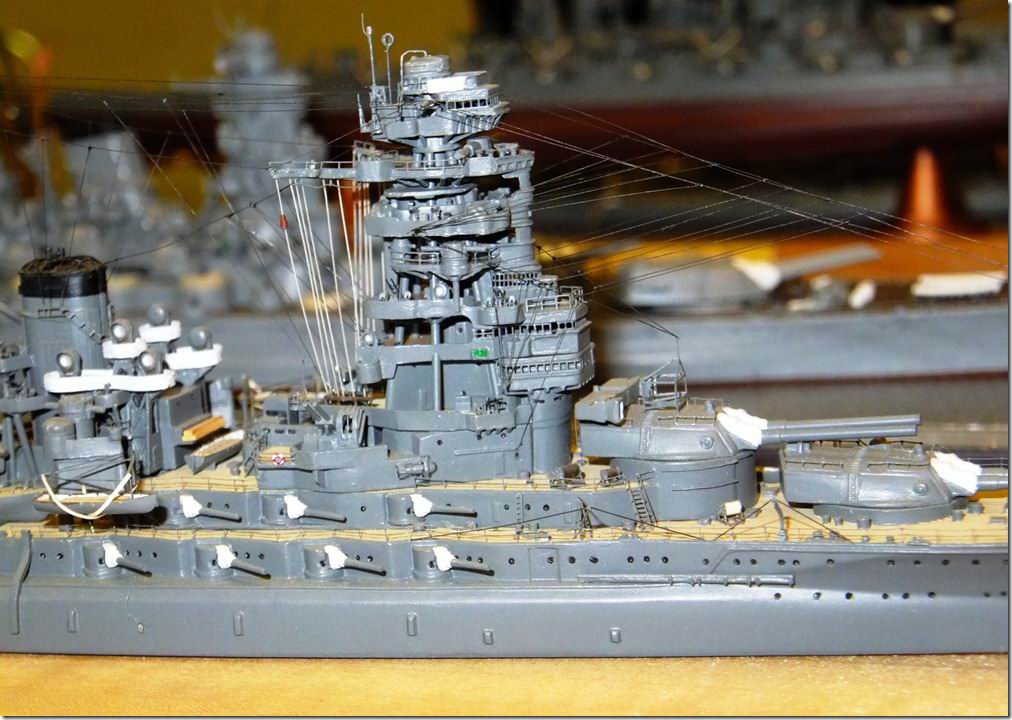

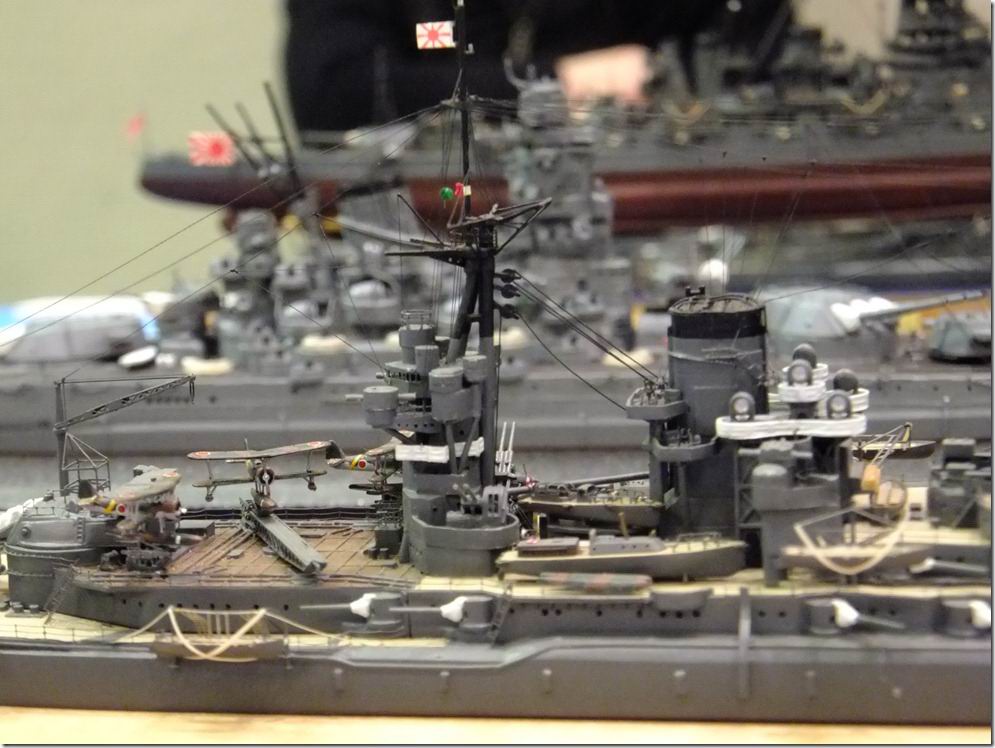

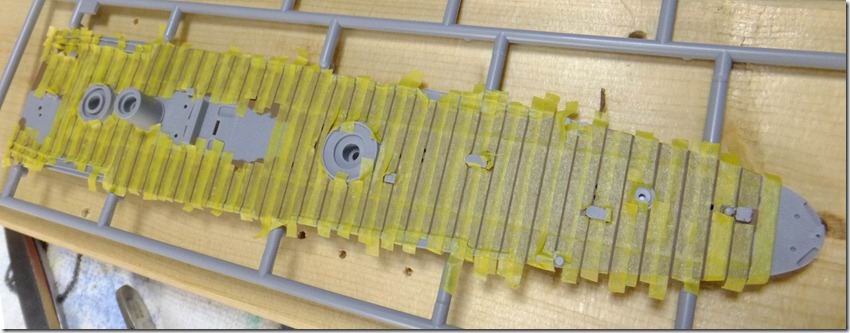

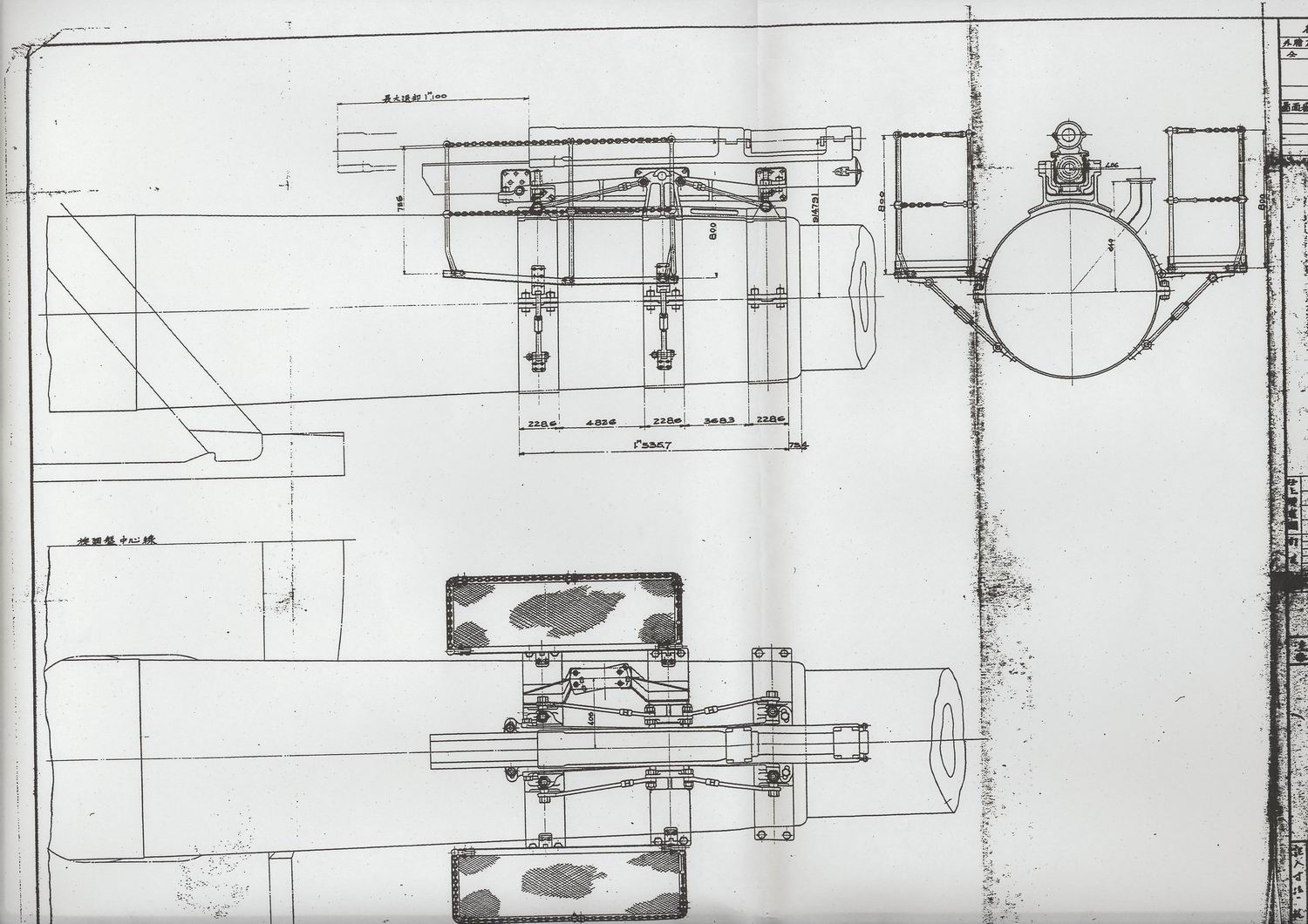

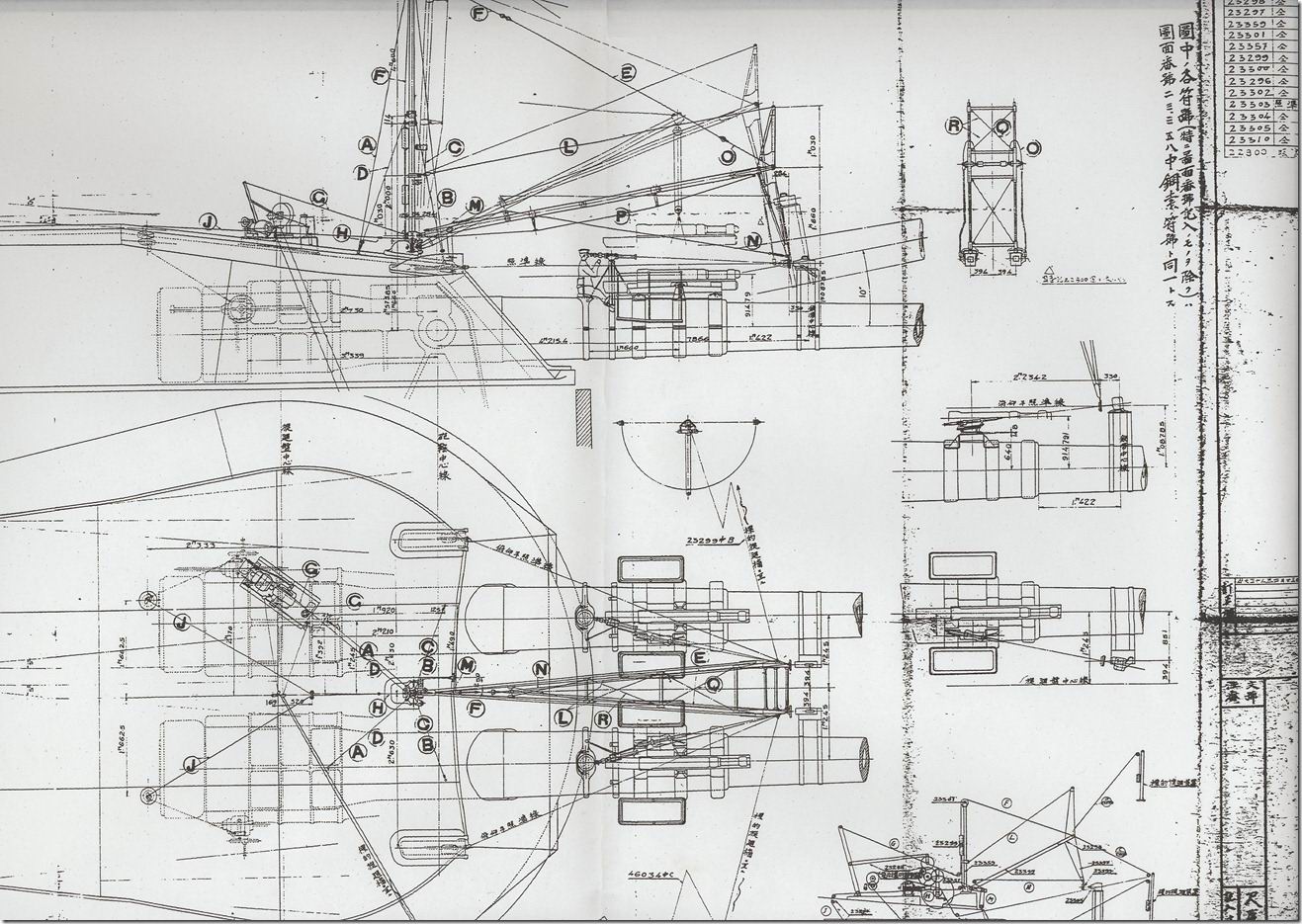

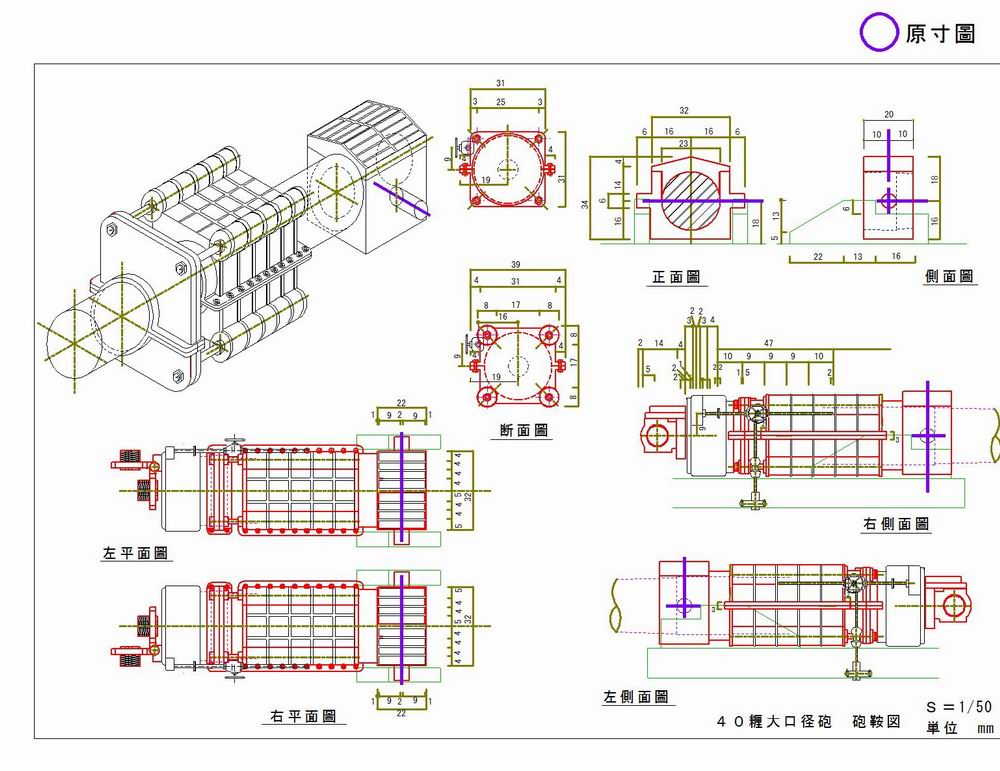

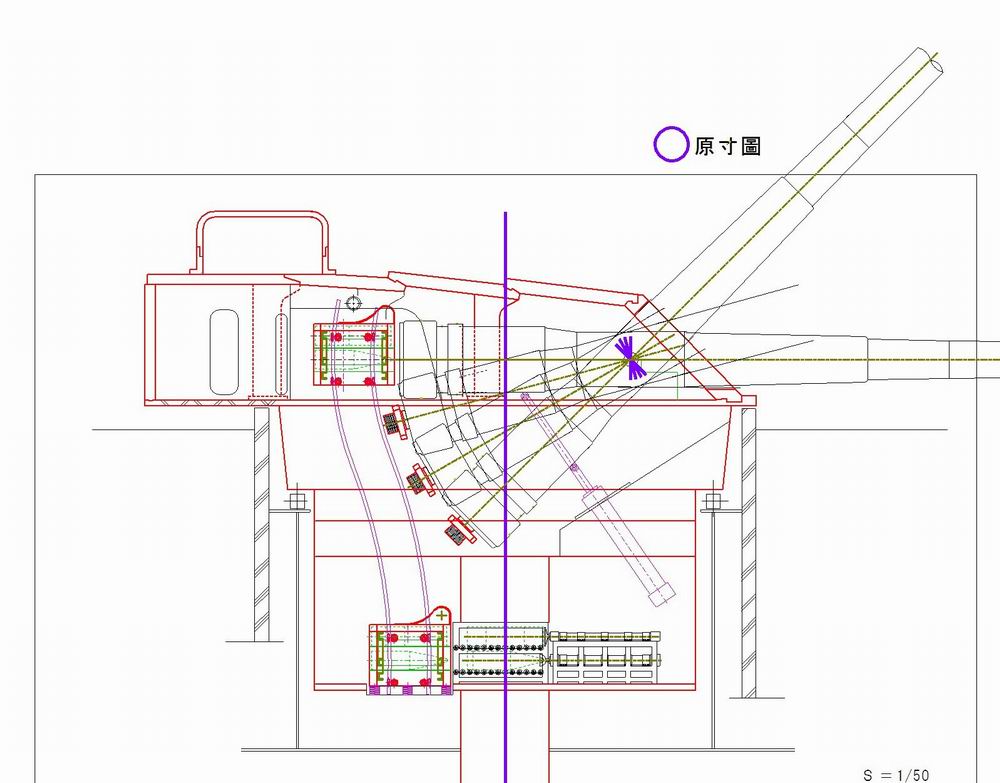

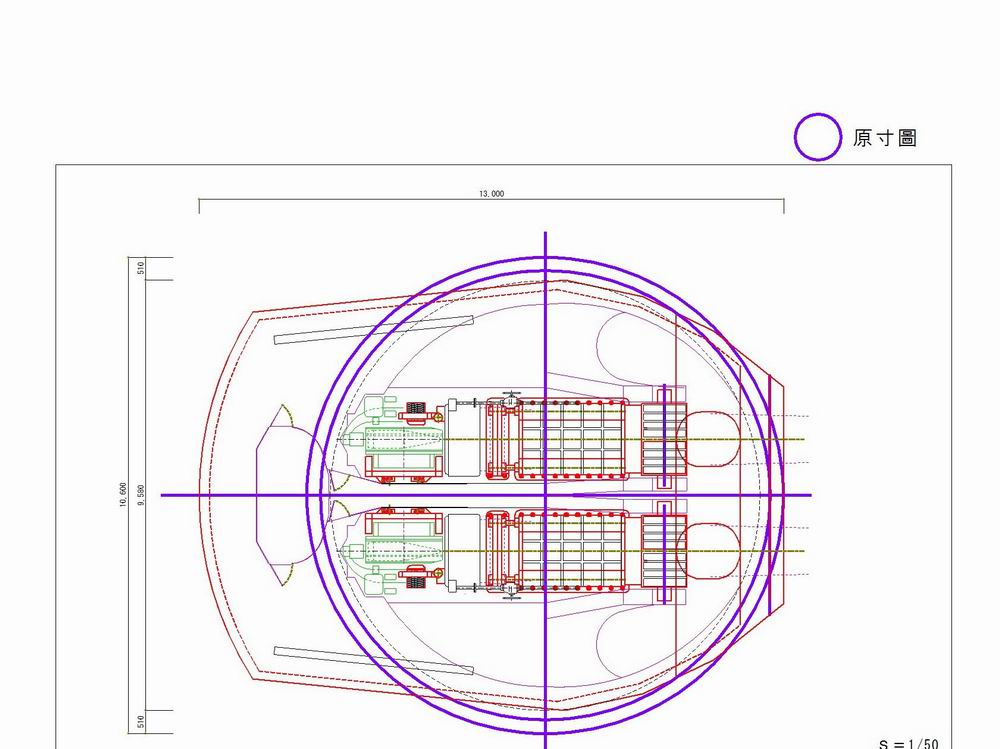

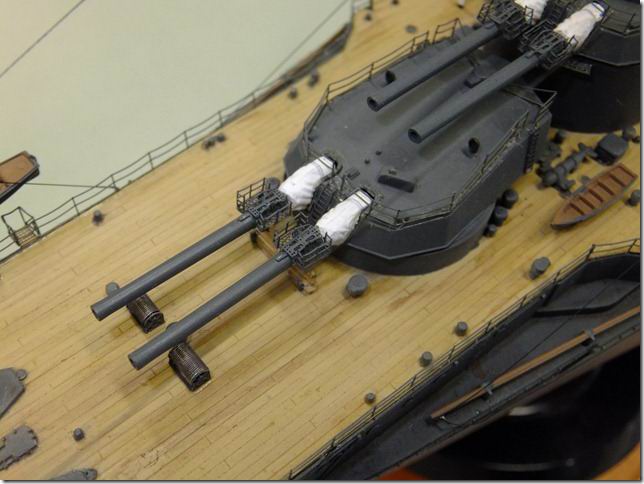

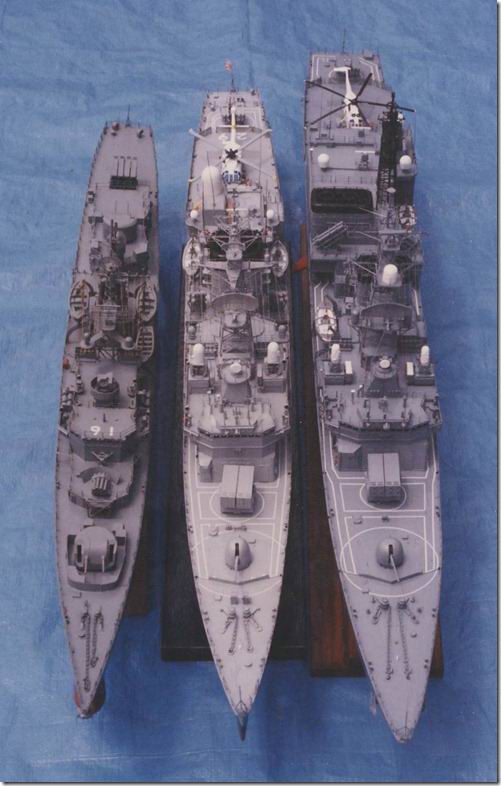

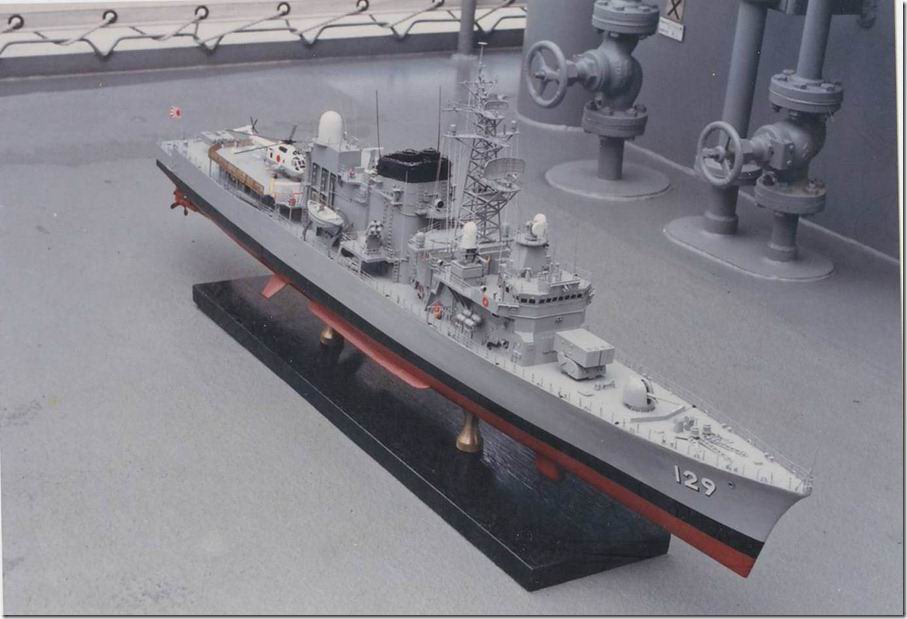

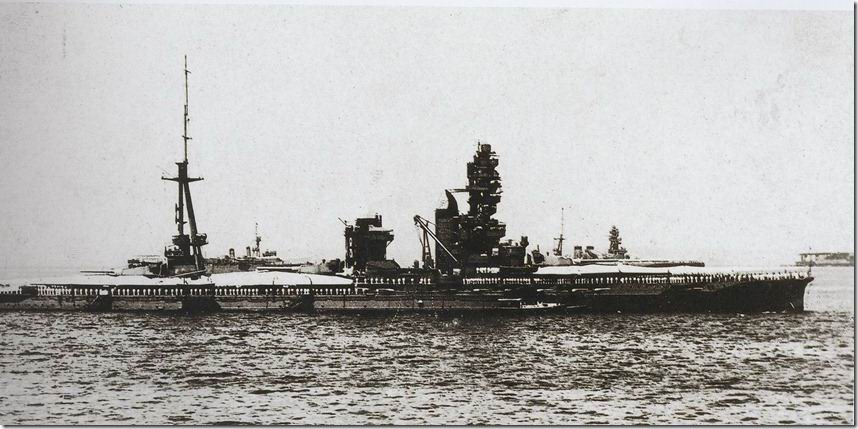

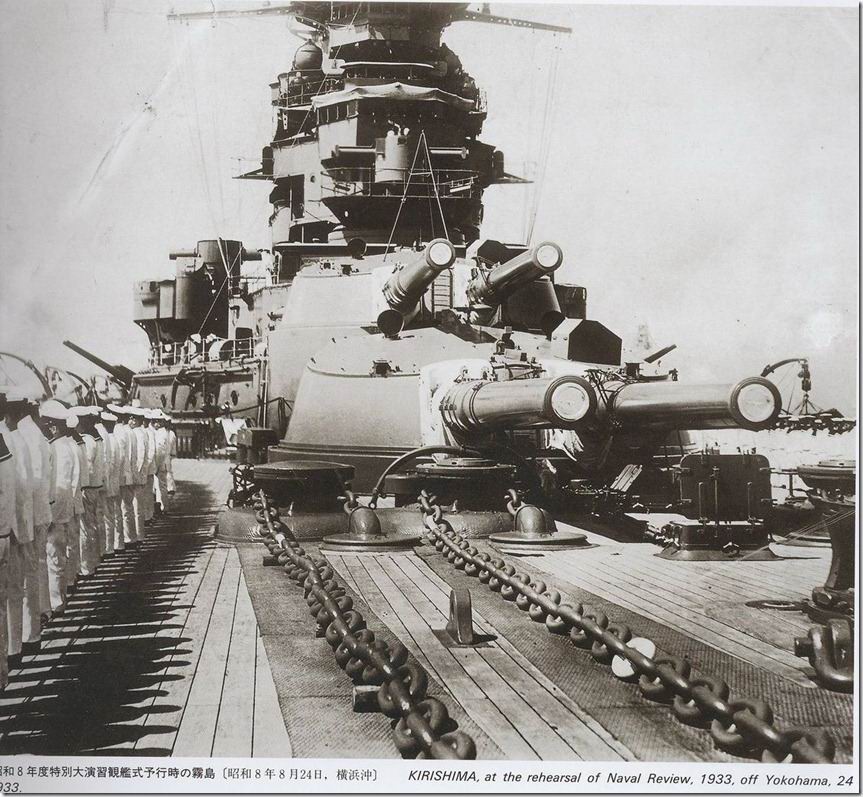

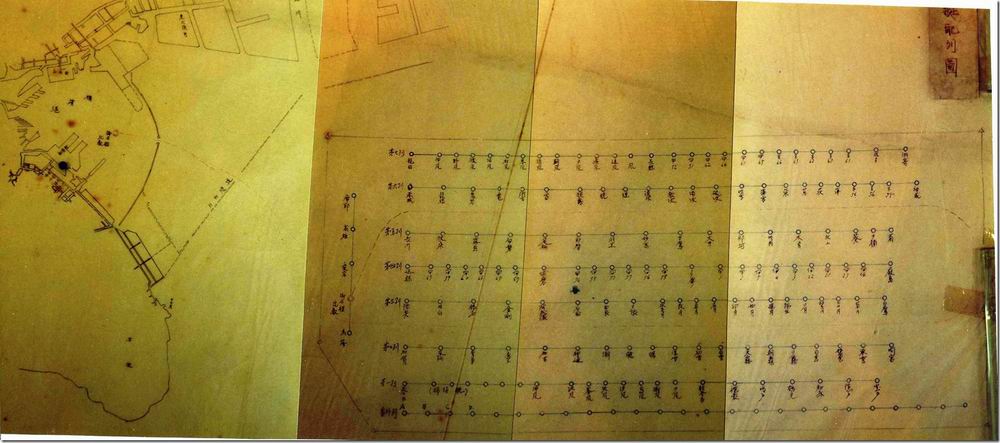

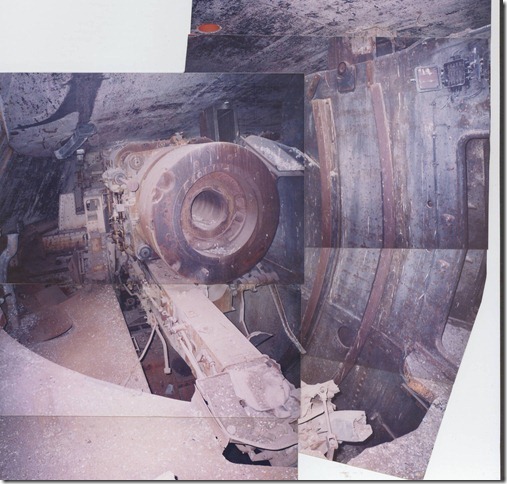

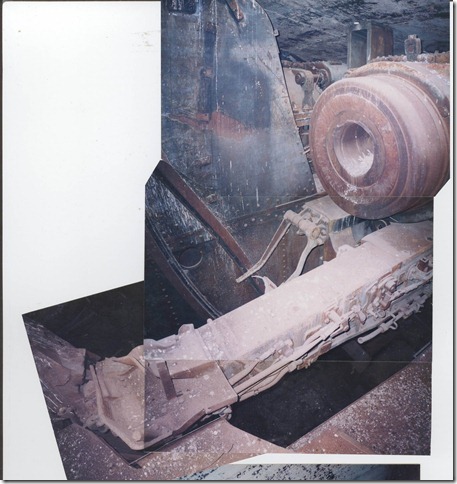

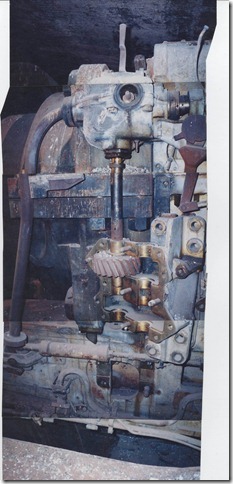

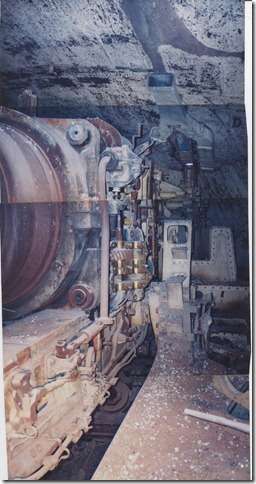

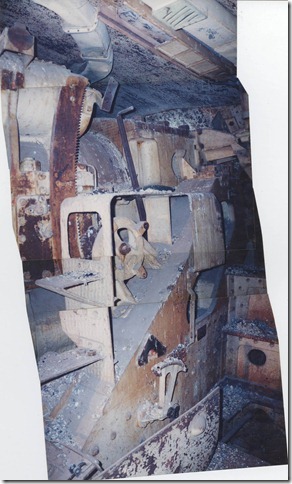

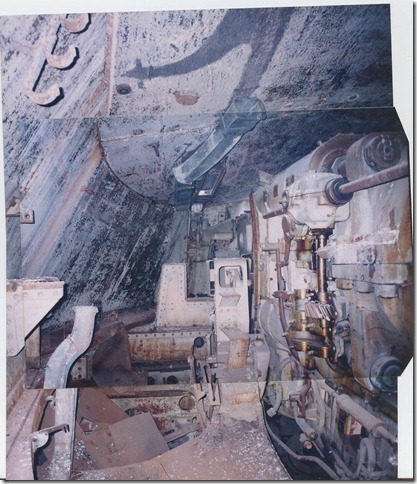

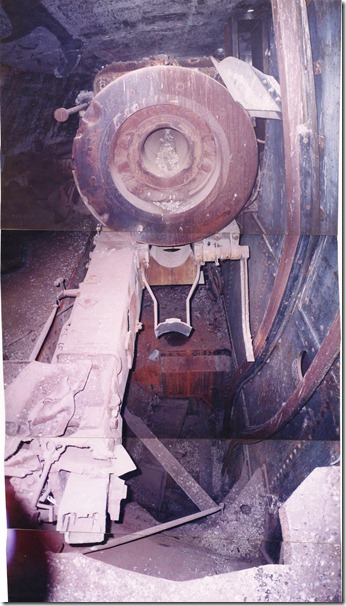

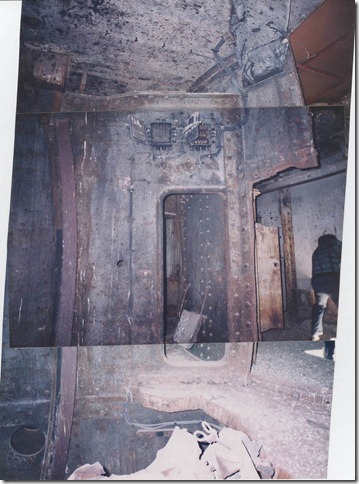

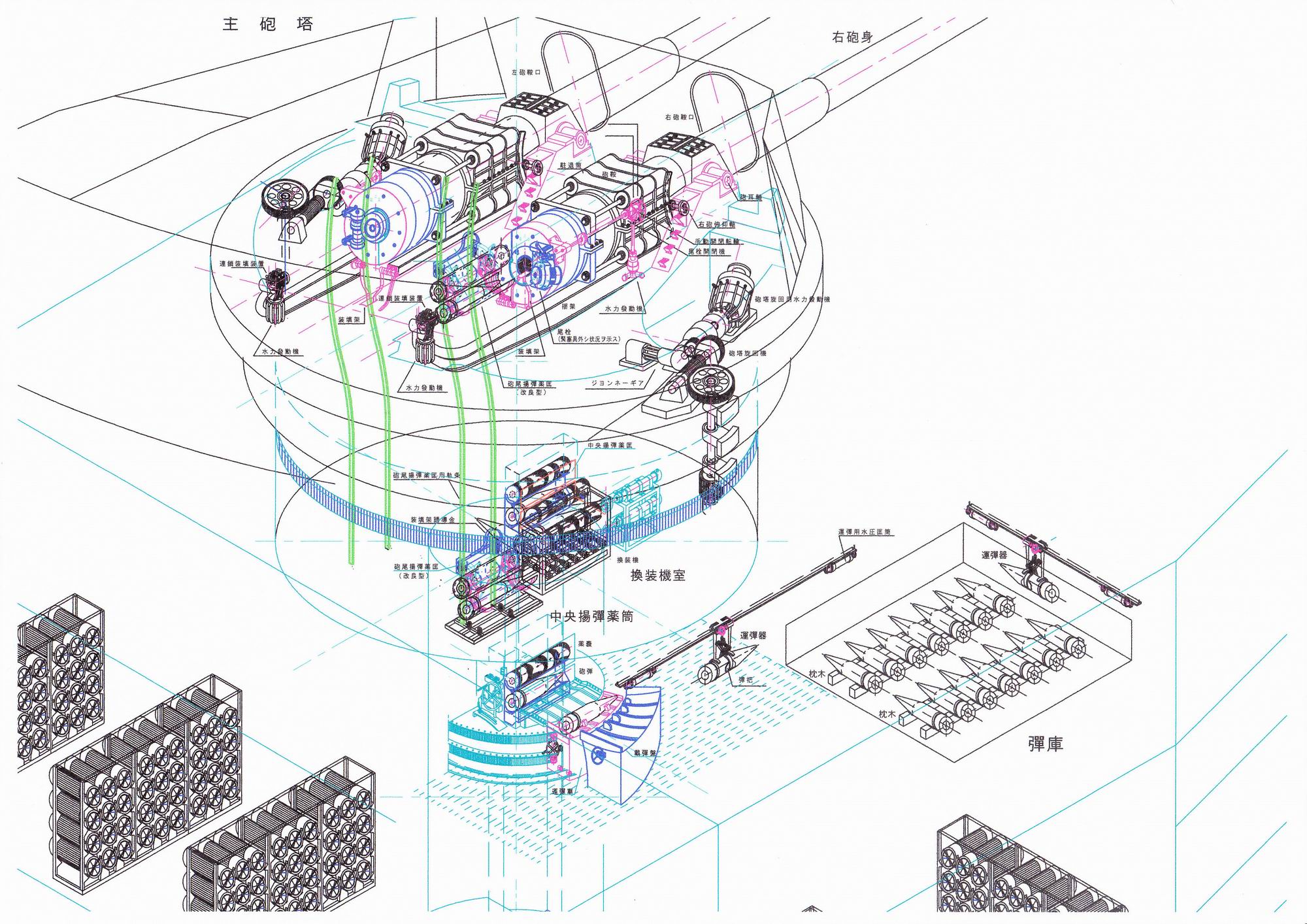

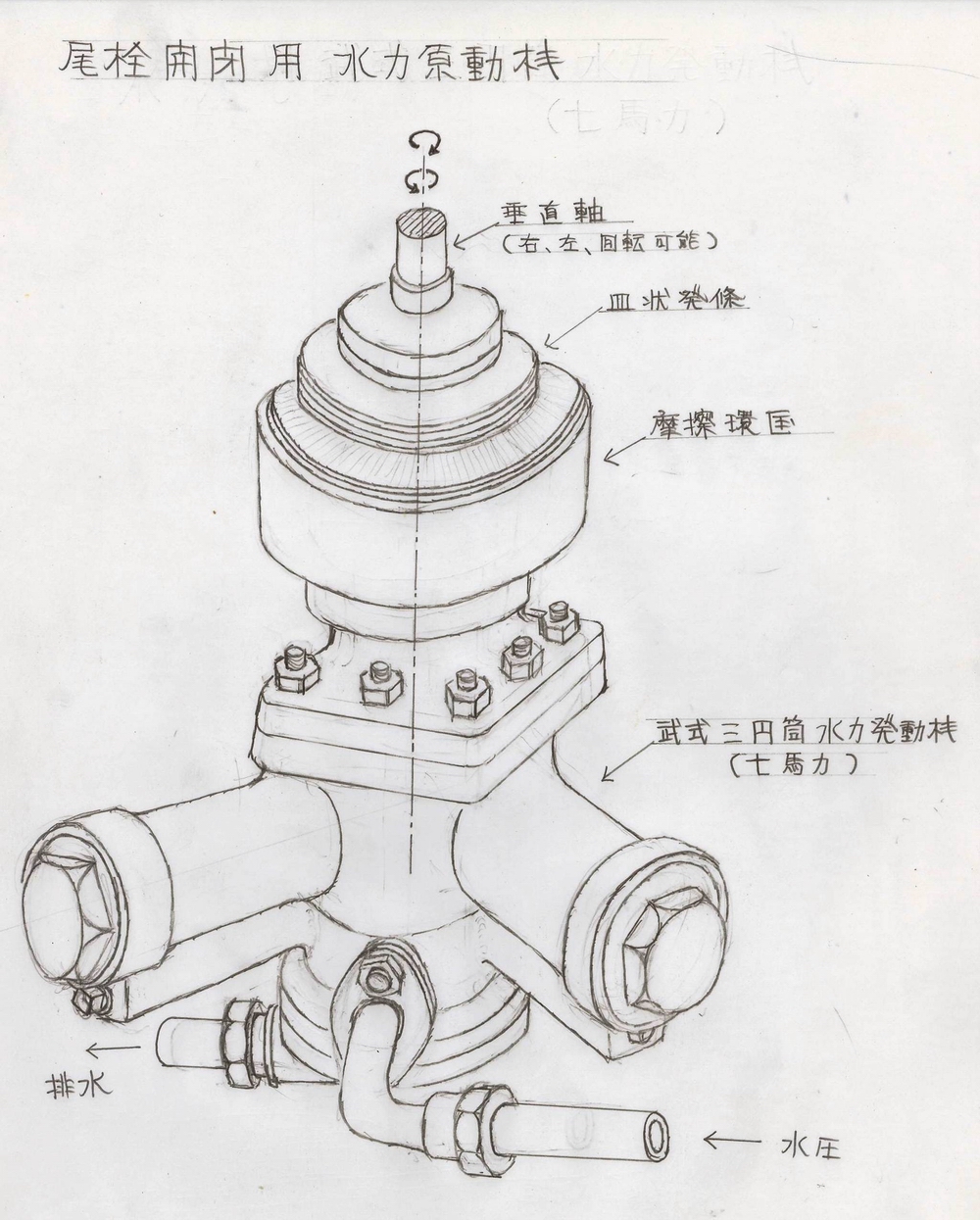

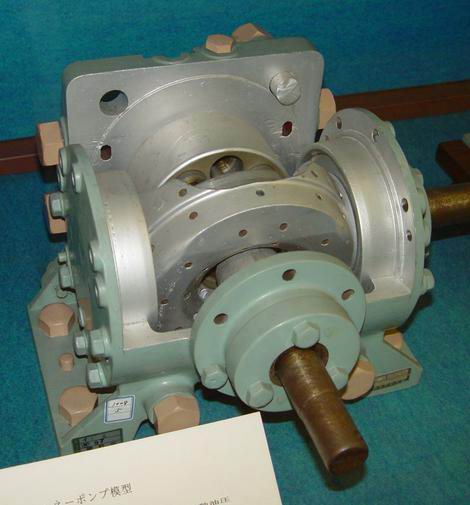

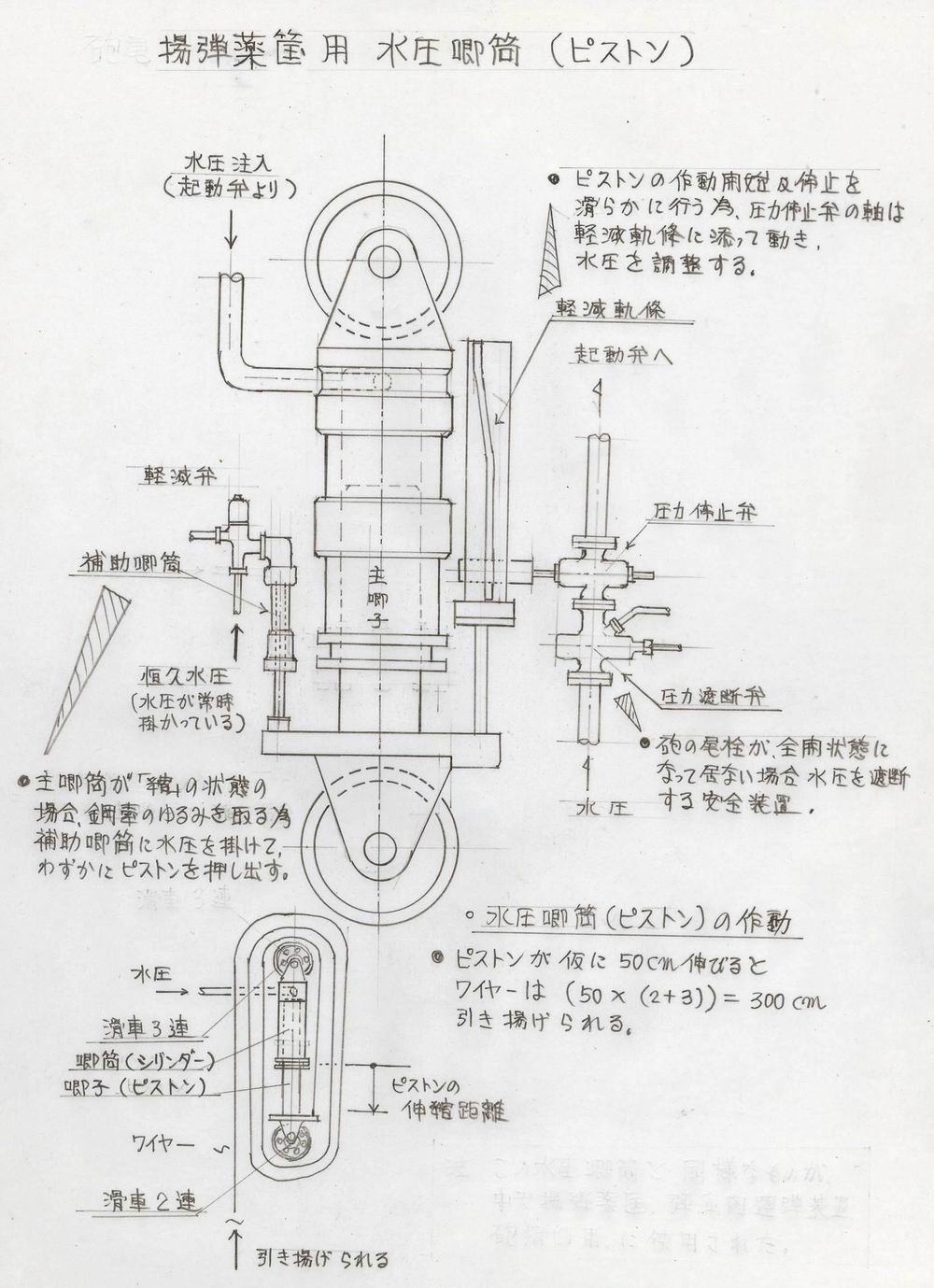

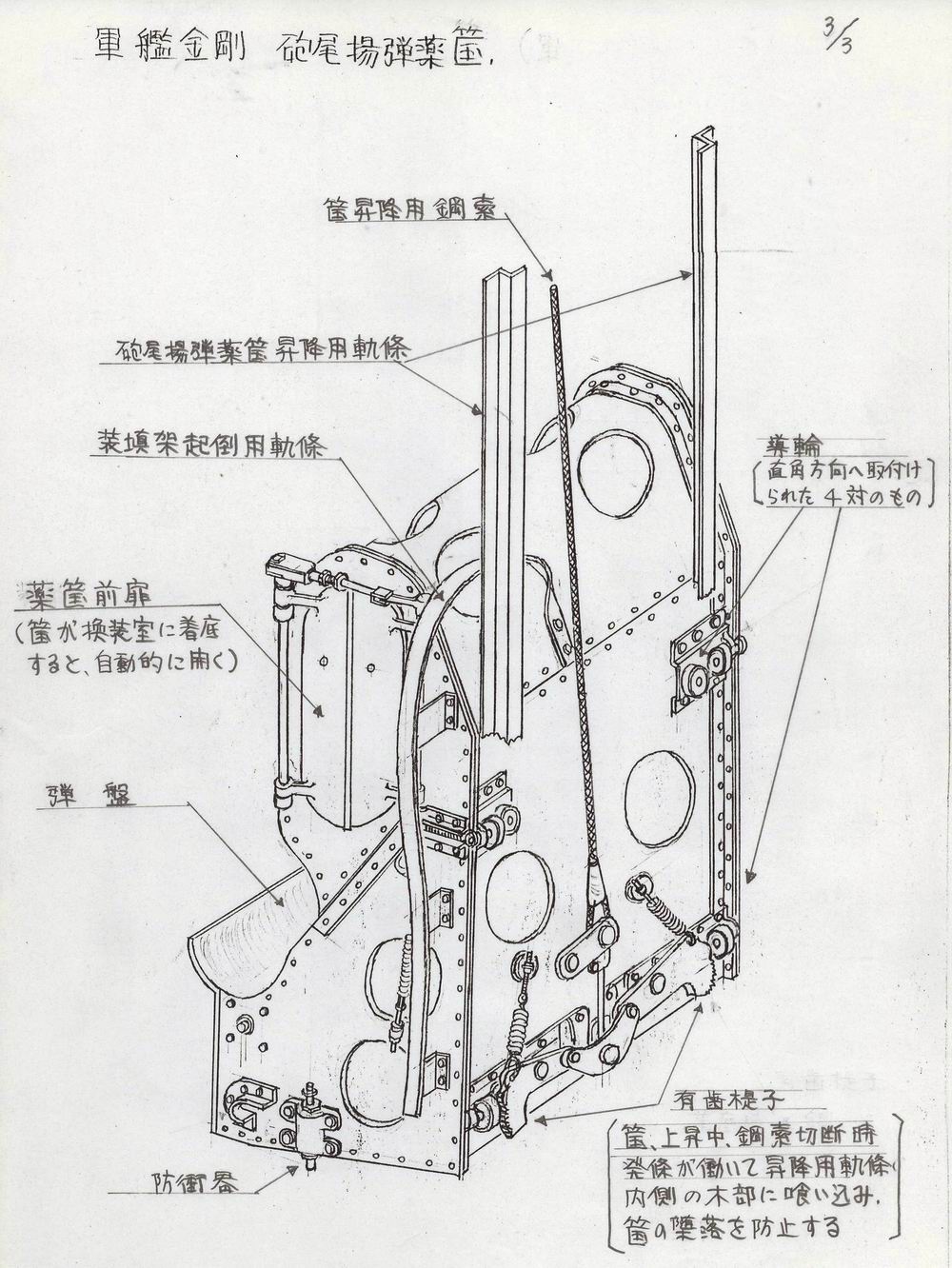

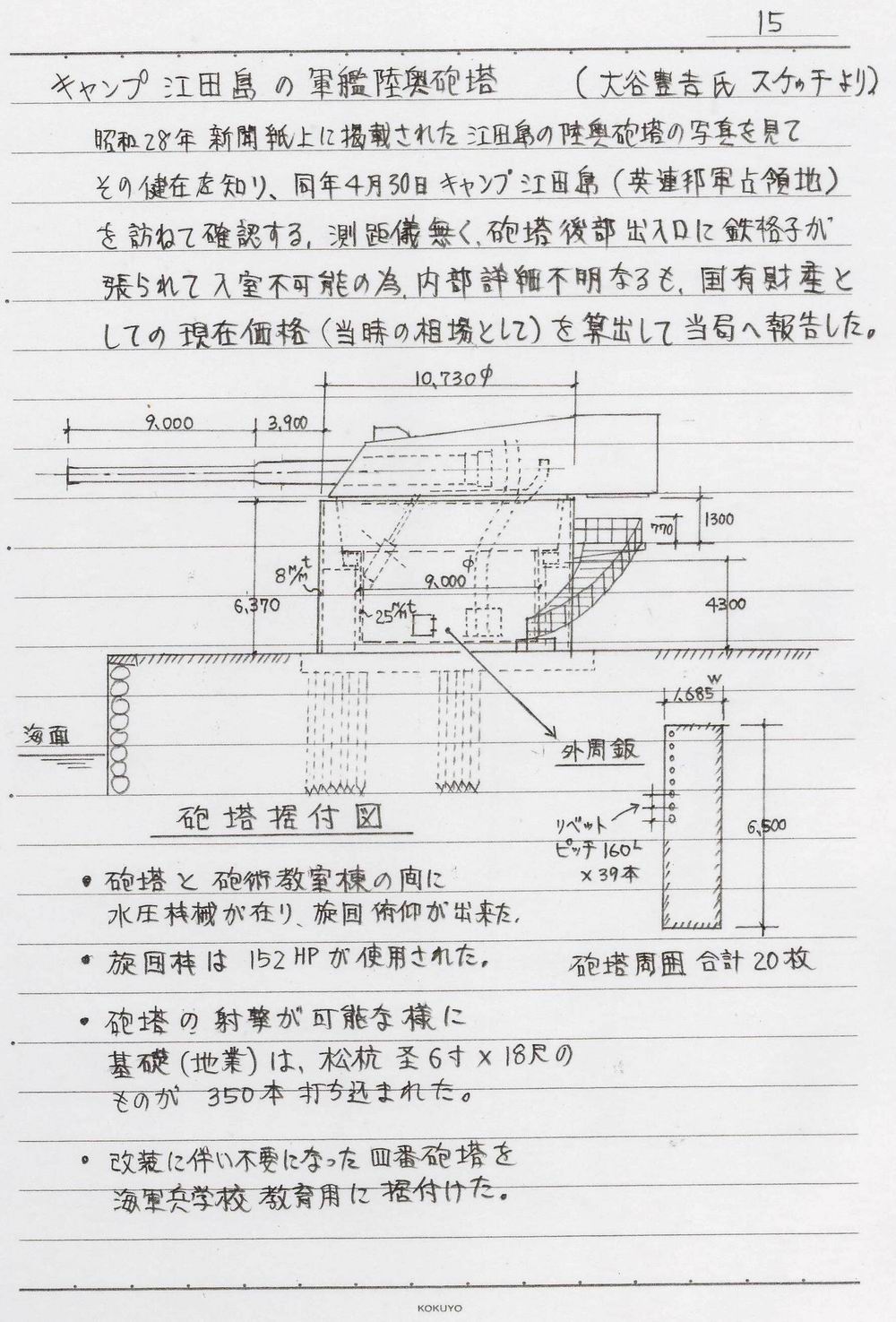

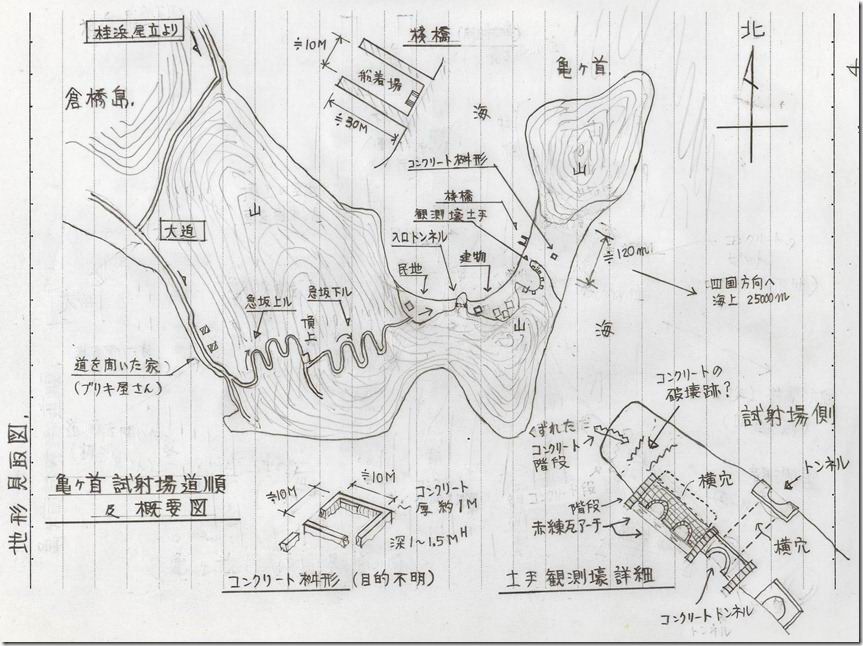

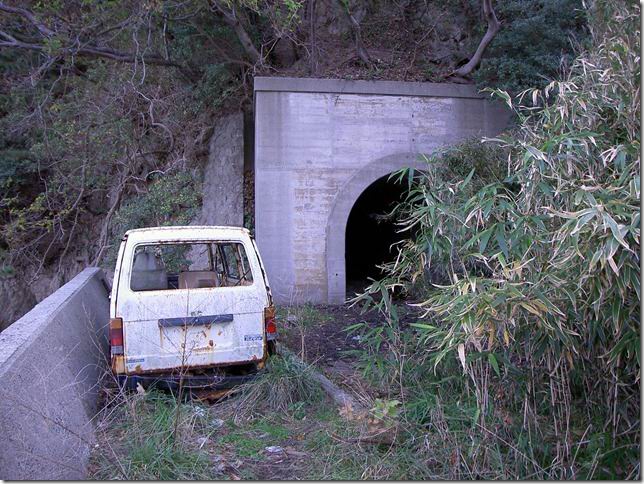

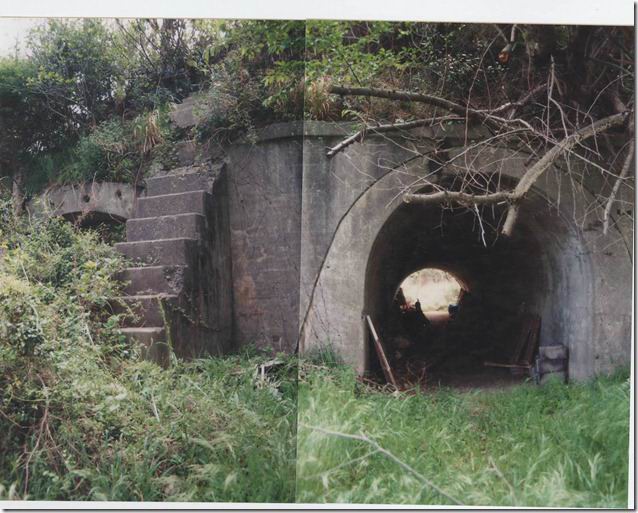

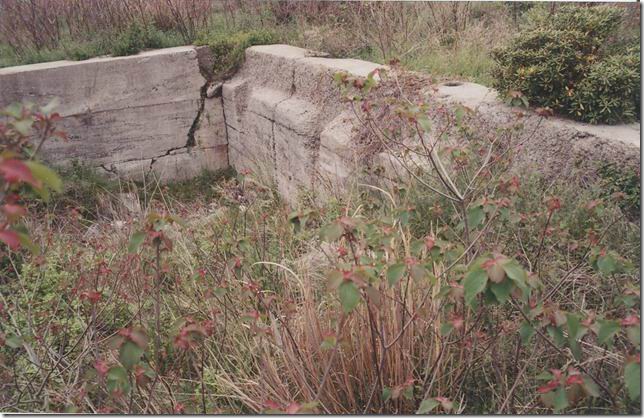

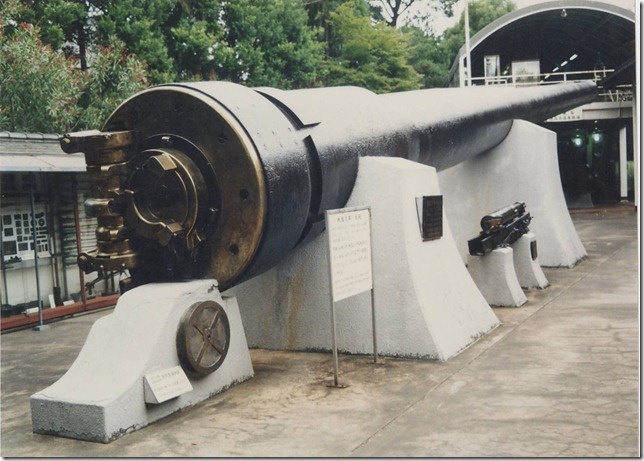

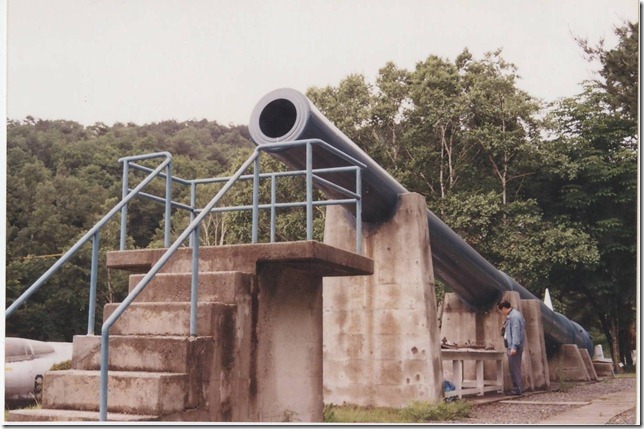

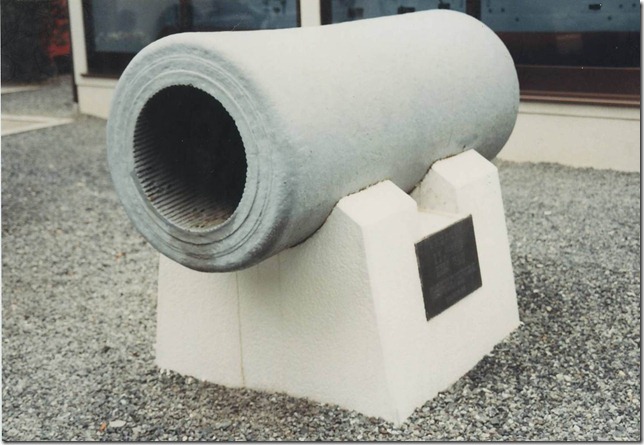

艦の会でお会いした、A様からの貴重な写真のお便りです。 別枠で掲載します。 2026.1.14 噴気装置の件 昔、駆逐艦「漣」の砲手から貰っていた戦記を読み返していたら、下記の件が気がかりになりました。 「各砲の一番砲手が尾栓を開くと圧縮された空気が砲身の中から外部へと吹き出す」 これは射撃の都度、砲身内に蓄積された「高温高圧のガス」を噴気弁を通して 尾栓から砲身内部へ吹き出して「ガス」を砲身から外部へ吹き飛ばす動作なのですが、 この為に砲塔内には「高圧空気ボンベ」が設置されて居りました。 これは駆逐艦のみに非ず、巡洋艦、戦艦など密閉された砲塔砲には必ず設置されていたものと思われます。 何十年か前に米国の「アイオワ級戦艦」が射撃の際に此の噴気装置の作動不良で、 砲身内部の「ガス」が砲塔内部に逆流して、砲塔内部の人員が死亡した例が有ります。 開戦劈頭、ミッドウェー島へ第七駆逐隊の「漣」「潮」砲撃派遣 63斉射  私は戦艦三笠の砲塔模型の内部にその「高圧空気ボンベ」を左右の壁面に設置してみました。   過って製作した私の長門型戦艦砲塔にも此の「空気ボンベ」を設置することにしました。 2026.1.1新年あけましておめでとうございます 新年あけましておめでとうございます。 旧年中はお世話になりました 今年も宜しくお願い致します 令和 8 年 元 旦  2025.12.29 横浜「みなとみらい地区」の夜景 横浜「みなとみらい地区」の夜景を撮って参りましたので、お送りします。 向かって左側がJR桜木町駅方向、中央の大きな建物が「横浜ランドマークタワー」で、 その右側(下の方)「横浜美術館」と、みなとみらい通り、右側が「クイーンズタワー」A・B・C 手前の下側に帆船」日本丸」が停泊して居ります・  桜木町駅付近の「運河」の上から撮った寫眞です  やや離れた運河に掛かった「万国橋」から撮った寫眞ですが、 御覧の通り、水の上の建造物が水面に映って居ります。  2025.12.8 「真珠湾攻撃の日」 大東亜戦争敗戦の年から80年目の12月8日、「真珠湾攻撃の日」が巡って参りました。 戦史上では様々な評価が為されて居りますが、なんと言っても大型空母6隻を集中運用して、 真冬の波高い北太平洋に於いて、延べ360機の攻撃機を無事故で発進・収容を繰り返た 其の飛行術と飛行機整備兵の「レベル」の高さは、現代までも真似の出来ない高度なもので有ったと思われます。 飛行機の発進の際に艦の動揺が片舷十度を越せば不可能とされていたのを其日は十五度 の大傾斜にも関わらず全機が無事故で発進、熟練の限度を実戦で見せたようなものでした。 飛行隊総指揮官の淵田中佐は戦後、当時を回想して「もしも当時、飛行機乗りのオリンピックが有ったならば私の飛行隊が間違いなく金メダルを取って居りました」 と語って居ります。 米海軍基地の周辺では、航空母艦への発着を想定した訓練(タッチアンドゴー)が頻繁に繰り変えされ社会問題になって居りますが、その搭乗員として母艦への発着訓練は必要不可欠な生死に関わるものです。 昔、航空母艦を保有したいと考えた中国の或る人物が密かに米国の或る軍人に問い合わせたところ、母艦への発着訓練の苛烈な様相が語られて、「訓練の都度毎年20名ほどの殉職者が出る事を覚悟しなければならない」 と、教示されたとの事です。 近年、中国海軍も「航空母艦」を保持して居りますが、この艦載機の空母への発着艦の状況とは、仮想敵国に見られてはならない秘密事項で有ろうと思われます。 旧軍のプロペラ機とは異なり、現代の超高速機の発着艦の難易度は想像がつきません。 大東亜戦争敗戦後に進駐した米国が我が国の航空機の開発製造を全面的に禁止しましたが、 此の航空母艦に依る大量の航空機が来襲した「トラウマ」は戦後の米国に長らく存在して居り、海上自衛隊護衛艦の全通型護衛艦(空母型)の建造が国務省から認可されたのも、数十年後の事で有りました。 真珠湾攻撃時を想定した航空母艦「赤城」の模型を御覧下さい。      2025.11.25 「ノルウエージャン・サン」 11月3日に横浜港へ初入港の「ノルウエージャン・サン」を見學して来ました。 寫眞を送りますので御覧下さい。 総トン数78,309トン、船体の長さ258m、船体幅32.25m 最大速力20ノット 船客最大数2,400名 乗員数980名      2025.9.16 作り変えた三笠 ようやく出来上った「戦艦三笠」の模型を、知人の元海幕技術部長が昭和60年に 「英国ビッカース社」から寄贈された図面と比較すると「カッター」など搭載艇の隻数、 其の収容方法や前部・後部甲板の舷梯設置など大幅に異なって居り、改修を加え る事になりました。 改修した模型の寫眞を送ります。 模型の改修は、昔、「タミヤ」が刊行した「軍艦雑記帳」で、森 恒英さんが描かれた 絵を参考にして「エッチング」「真鍮線」を加工して作成しました。  「英国ビッカース社」の前部甲板図面  「英国ビッカース社」の後部甲板図面        2025.9.1 三笠 ようやく出来上りました。 それにしても横須賀の「三笠」とは感じが違い過ぎて別の船のような気がします。 艦載艇だけで長官艇、内火艇、短艇、通船 の合計16隻が搭載され、大小2台の 「デリックブーム」が設置され舷側に「ボートダビット」が8基も林立し、艦の中央には 吸気管と排気管が4本づつ立ち並んで居ります。横須賀の「三笠」は始終見に行って 居りましたが、本物がこのようなもので在った事は知りませんでした。 艦首の御紋章  右舷全景  前甲板左舷  中央部  後部甲板  艦尾  2025.8.28 三笠 三笠の模型を作って居ります 「ハセガワ」のプラのキットと「エッチング」と「甲板シール」が数ミリも 合わなくて「つぎはぎ」なのですが、なんとか誤魔化して居ります。 此の「ハセガワ」のキットは「フジミ」に比べると本当にいい加減で、 作品の出来映えというものを理解して無いので、細かいところが 雑なのです。 その為に補正しながらやって居るので、もう2か月になってしまいました。 錨は一端、側面の錨甲板に置き、揚錨機を廻して鎖を引いて海に落とす 此れが今まで作った軍艦と異なるところです。  甲板シールの隙間が縦方向も横方向にも空いて居ります。  副砲を突き出す開口部の補強は、プラを全て削り出し平滑にして新たに装甲板を取付ました。  2025.7.9 砕氷船宗谷 遂に作るものが無くなって、「ハセガワ」の三笠(1/350)を作ることにしました。 横須賀に有る実物の三笠も「原寸大の模型」ですが、いくら頑張っても縮尺が 有るので、原寸模型を超えることは難しいと思います。 此の「ハセガワ」も昔はお粗末な「メーカー」でしたが、此の頃はしっかりしたものを 作るようになったようです。 昔、戦前船舶の遠藤先生と「プラモデルの改修方法」を刊行して「東急ハンズ」其の他の店舗で一冊900円で販売した時は、此の会社など静岡の4社から反対運動されて私宛に50冊ほど返品されて来た事が有ります。 この船は 昭和11年、ソ連から耐氷型貨物船として3隻を長崎県の川南工業が受注、同、松尾造船所で起工し、 ソ連船「ボロチャエベツ」として進水、艤装工事中に海軍からの要請でソ連への引き渡しが不可となり、 「地領丸」と命名されて海軍艦政本部が買い上げて艦名を「宗谷」と変更、石川島造船所で測量業務に 従事する特務艦に改装、横須賀鎮守府所属 (昭和18年、南方海域で米国潜水艦撃沈の功績有り) 昭和20年敗戦後に米軍の接収を受け、GHQから日本国大蔵省へ返還されて引揚げ船業務に就く 昭和21年3月、台湾からの引揚げ者を乗せ呉へ向かう途中の船内で赤ちゃんが出産、父親の願いで名付け親になった船長は「宗谷」の一文字を取って「宗子」とし、船内で赤飯を炊き祝う、 昭和24年に海上保安庁灯台部へ移籍、石川島重工業で「灯台補給船」に改装されて全国各地の灯台へ補給物資を輸送する 昭和30年、南極観測船になる為に第三管区海上保安本部巡視船に配置転換、 昭和31年日本鋼管浅野船渠で南極観測船に改造、第一次南極観測へ出航 昭和33年、観測時の基地に接近不可に備えて搭載機数増大の為に大改装着手 「ベル47G」ヘリ2機と軽飛行機「DHCー2「ビーバー」1機の他に積載力1トンの大型ヘリ「シコルスキー」S58を2機搭載し第3次南極観測に従事、以降、第6次まで観測船を務め、其の都度日本鋼管浅野船渠で改修を重ねる 昭和37年、日本鋼管浅野船渠で再度、巡視船に改造、北海道方面に派遣、 海難救助出動350件、救助船125隻、救助人員1,000名の多数に及び「北の海の守り神」と呼ばれたとの事、 昭和53年10月1日、解役、全国11自治体からの引き受け保存要請が有り、東京「船の科学館」で展示 貨物船~特務艦~引揚げ船~巡視船~南極観測船~再度の巡視船と、長い年月に渡って此の様にして多様な変遷を経て来た船舶は他には有りません。大変な功労船であります。     2025.6.24軍艦扶桑 此の「軍艦扶桑」模型の原型は1/350のプラモデルなのですが、昔、平成13年に (株)学研刊行の「歴史群像」太平洋戦史シリーズ、「扶桑型戦艦」に掲載された、 其の公式図を長谷川藤一さんが写図されたものと岡本好司さんの書かれた絵を 参考にして工作しました。 我ながら素晴らしい模型で、とても1/350の「プラモデル」には見えません。 市販のプラモの扶桑は昭和16年開戦時のものなのですが、私は資料を 集めて昭和14年時の三番砲塔の上にカタパルトが載って居る時の姿を 模型化しました。工作が細か過ぎて、とても(80歳)今では目が悪くなって 二度と作る事は出来ません。 戦前「昭和天皇」は大元帥陛下として帝國海軍の観艦式に臨場されたの ですが、此の「軍艦扶桑」の姿が殊の外、お気に召されたとの事です。 この扶桑・山城も建造当初は超ド級艦として世界最大最強の戦艦だったの ですが、当初の「石炭専焼缶」から油と石炭の「混焼缶」、次に「油専焼缶」 へと機関の改装を重ねて居る間に、艦、其のものが古くなってしまいました。 その為に予備艦の如き扱いとなって、砲術學校の生徒や海兵団の練習艦、 観艦式のお召し艦などに使われ、大東亜戦争が開始されても前線では役に 立たないので軍港に係留されて、最後の「レイテ沖海戦」に出動させられた のが最後となりました。         2025.6.11 最新鋭クルーズ船「飛鳥Ⅲ」 日本郵船の最新鋭クルーズ船「飛鳥Ⅲ」が試験航海を終え、来月からの就役に備えて 横浜港の大桟橋に係留されて居りますが、過日寫眞を撮って来ましたのでお送りします。 船の大きさは52,200トンで長さが230m、幅が約30m、高さが46.6m、乗船客数は 740名で、船内空調は「完全外気導入型」が設置され感染防止対策が施されて居ります。      2025.5.25 「クイーンエリザベス」號 横浜港の大黒埠頭に英国の「クイーンエリザベス」號が入港しましたので 寫眞を撮りに行きました。お送りしますので御覧下さい。 進水2010年 船籍「イギリス」 91000トン 船長294m 船幅32m 乗船客2,000名 本来、横浜港に入港する客船は大桟橋や新興埠頭などに係留されて歓迎 を受けるものなのですが、本船は海面からの高さが56.6mなので横浜港 入口の「ベイブリッジ」(56m)の下を通過する事が出来ない為に、手前の 貨物専用の大黒埠頭に停泊したものです。 船の寫眞撮影は、斜め前方30度の方向からのものが「ベスト」なのですが、 今回は、出船の態勢(船首の方向が湾口を向く)で停泊して居りましたので、 船尾方向からの撮影となりました。   偶然にもデッキのタラップを船客が登って居るところが撮れて居りました 寫眞の球形のものは「レーダードーム」です。    2025.5.24 ハセガワの「宗谷」 遂に作るものが無くなりいろいろと探してみて、ハセガワの「宗谷」を作る事にして、 目下、製作中です。 これは昭和11年に長崎の川南工業と言う造船会社が「ロシア」から砕氷型貨物船 計3隻の注文を受けて建造した船の一隻なのです。後日「宗谷」になった船の名前 は「ペトロパブロフスク・カムチャッキー」として完成したものです。 ところが、戦争が近くなって来て輸出することが差し止められて、海軍が買い上げて 特務艦に改装されましたが、戦後は海上保安庁の巡視船になり、その後は南極へ 行く為の改装工事が行なわれ、帰って来る度に大幅な改装が繰り返され最終的に 大型ヘリコプター2機と飛行機が1機搭載されて、後甲板は空母の飛行甲板の様に なりました。 こんな歴史の有る船だったとは、まったく知りませんでした。 昭和始めの貨物船なので甲板が氷川丸の様な木甲板なのですが、その木甲板の 「シール」が無いので、仕方なく「氷川丸」の時に使った余りで切り貼り工作をやって 併せて、適時に専用の「エッチング」部材を加工取付しながら作って居りますが、 氷川丸のたった半分しか無い小さな船なのに手間ひまが3倍も掛かって居り、工作 はなかなか進みません。 船体の色は「エマジエンシー・オレンジ」と言う消防服の様な色が使われております。  木甲板の切り貼りは部材を周辺の形状に合わせて寸法取りして「カッター」で切取って貼って行くわけで 手間暇が掛かり大変ですが、甲板色に塗ったものとは異なり、御覧の通り迫力の有る木甲板になります。  2025.5.15 巨大客船「ベリッシュマ」 横浜の「大黒埠頭」に入港した17万トンの巨大客船「ベリッシュマ」を見て来ましたので 寫眞をお送りします。 イタリア船籍、全長316m、最大幅43m、船客数約5,600名 たいへん大きな船でマストの高さが高くて、横浜港の「ベイブリッジ」(50mH)の下を通る 事が出来ないのでその手前に在る「大黒埠頭」に停泊したわけで、 数年前に此の埠頭には「コロナの発生源」とされた客船「ダイヤモンドプリンセス」が停泊して居りました。 この様な橋梁の高さの国際基準は60mHで此れは米国の航空母艦の高さなのですが、 横浜港の「ベイブリッジ」や東京港の「レインボーブリッジ」など、高さの低い橋梁が設置 された港湾には此のような巨大な船が入る事が出来ません。 其の「大黒埠頭」に来て痛感したのですが、同じ横浜の港でも大桟橋とはまるで異なり 周辺を輸出車の広大な「ストックヤード」や建設工事で発生した大量の土砂の山に囲ま れた此の地は、遠い外国から遥々と日本の港に来たお客さんを歓迎する施設も暖かく 迎える雰囲気も何も無い、まことに殺風景な光景で、横浜市民として、いったい此れで 良いのか、と、考えさせられるものでした。 此の「ブリッジ」が計画された時代には横浜も東京も革新系の首長(東京都は美濃部さん 横浜は飛鳥田さん)の一派が政治を牛耳って居り、当時行われた海上自衛隊観艦式の 際にも「海上自衛隊の軍艦など横浜港には入れさせないぞ」と宣言し、 「自衛隊の軍艦を入れるな」のポスターを港湾施設周辺の壁や電信柱などにベタベタ貼っていたものです。 まして、「橋げたの高さの基準が、米国の航空母艦の高さで在る」などと、革新系の人々 からの反感を持たれるのは当然で、「アメリカの航空母艦など絶対に入港させないぞ」 と 言う事になるわけです。 建設工事予算の制約もさることながら、「国際都市」としての誇り とは反対に、それらの 「国際基準」を無視してまでも、これらの橋梁が建設されたのでは無いか、と、思われます。 因みに瀬戸内海に架かっている橋梁は全て国際基準を満たして居り、何らの問題も障害 も生起して居りません。 周辺を有刺鉄線の厳重な立入禁止柵に囲まれた「大黒埠頭」  「此の境界線から中に入っては駄目だ」 と、立入禁止監視役のおじさんからようやくお許しを得て、 船客を送迎するバスが出入するところの境界線の外側に三脚を立てて寫眞を撮らせて頂きました。  「大黒埠頭」は敷地の殆どが輸出する為の車の「ストックヤード」になって居る為に周辺には 金網が巡らされて居り、此れは其の金網の間から小型の望遠カメラを突き出して撮りました。  2025.5.1 ようやく出来上りました ようやく出来上りました。350分の一の模型は細かくて高齢者には たいへんです。製作中に細かな部品を飛ばすと探すのに一苦労で、 鋼索は昔の使い残りの0.2mmの真鍮線を使って何度も何度も 計4回もやり直しを繰り返して、出来上ったのが此の状態です。 (架線の分の真鍮線が無くなり買いに行くのが面倒なので、今回は これでお終いにします) 初めて軍艦以外の船を作ったのですが、このようにして改めて見て みると、なかなか味の有るものなのですね。 氷川丸は昔から横浜に停まっているので今までそんなに気をつけて 見に行った事は無かったのですが、こうやって模型として作ってみると なかなか良い船だった事に気がつきました。     2025.4.29 歳のせいか、 細かい作業で神経を集中させる事が永続出来ず、休み休みやって 居りましたが、開始からいつのまのか一か月が経ってしまいました。 生まれて初めて作った商船は軍艦とは異なり綺麗な仕上げを要求 されるもので、 ようやく此処まで造りました、が、クレーンの鋼索(0.2mmの真鍮線) や滑車など気に入らず、これから作り直す積もりです。 未だ細かいところが(架線、水面表示、旗、)が作り残って居ります。   2025.4.12 中間の報告 「氷川丸」がようやく出来上って来て、「エッチング」の手すりや階段 などを残すのみとなりました。この工作がなかなか大変です。 実物が展示されている横浜の山下公園に行って見てみたのですが 、 戦後の改装で、かなり様子が変ってしまって居りました。 此の事は模型を作ってみて初めて其の変化に気が付いたのですが、 木甲板は綺麗に塗装され、あれだけ数多く有った貨物搬出入用の 「クレーン」も揚重機器類も数が減って、荷揚げの鋼索など何処にも 有りません。 昭和5年に進水した貨客船「氷川丸」とは素人目に表から見える部分 だけで、とても模型作りの参考にはなりませんでした 息抜きに並べてみました。(戦艦扶桑) 同じS=1/350なのですが、軍艦と客船とは、こうも違うものなのでしょうか。  2025.3.16 客船「氷川丸」 とうとう作るものがなくなって、さて、次は、と、考えて居りましたが 商船作りを始める事になりました。 (ハセガワ) 氷川丸 (2024年10月再生産品) 縮尺 1/350 長い間、軍艦と軍用機、戦車など戦闘に関するものだけだったのに 此の歳になって生まれて初めての「一般船舶」で、ドキドキして居ります。 2025.4.3 客船「アイーダ・ステラ」 寒暖の差の大きな季節を迎え寒さも峠を越した様子では有り ますが、まだまだ気が抜けぬ昨今でございます。 何卒、御自愛下さい。 横浜港に入港し大桟橋に停泊中の客船「アイーダ・ステラ」 71,000トン、長さ253m×幅32m 乗船客2,200名 (イタリア船籍) を見て参りました。 船体に描かれた派手な模様は流石に「イタリア」ならではの デザインで、この様に巨大な船で世界を周る夢の様な物語 を描きながら小雨交じりの寒い日を寫眞撮影で過ごしました。         2025.2.24 T-54-1戦車が完成しました ようやくソ連のT-54-1戦車が完成しましたので寫眞を送ります。 今回は意外に苦労しました。 細かい所まで部品が有るので工作に時間が掛かり、歳のせいか 細かな部品の形状がよく見えなくて、工作の殆どを「拡大鏡」を 掛けての作業になりました。 そして、その細かな部品を飛ばしてしまい、床面を這って探し出し、 ようやく見つけ出す事が繰り返されました。 疲れました。 (高齢者の情けなさをつくづく感じた次第です。もう80歳ですが、 閻魔大王様のところに行くまで続ける積もりです) 本物のような感じになるように、いろいろな塗料を重ねて試し塗り をして乾かして確かめ、迷彩塗装は止めて、ロシアの戦車らしい 深い草色にしました。 今度の横須賀の展示会に持って行きますから、御覧下さい。        2025.1.7 T-54 戦車 製造メーカー、「ミニアート」 年が明けても毎日やる事もありませんので、再び模型作りを、と、 「アマゾン」からフルインテリア戦車模型を購入することにしました。 T-54 戦車 製造メーカー、「ミニアート」 (此のメーカーは目下紛争中の「ウクライナ」の会社で、 精細な箇所まで手を抜く事が有りません。 昨年は首都「キエフ」に在る本社が「ロシア」の攻撃を受けて 破壊されたとの件が伝わりましたが、幸い被害は受けて居らず、 健在だったことが判明しました) 此の戦車は二次大戦後にスターリン以来のソ連が大量に製造し、 「大ロシア帝国」の権威保持の為に「ヨーロッパ」各地や 其の他の独立紛争を制圧大活躍を果たしました。 広大な国土の周辺全てを他国に囲まれたロシアは その長大な国境線を守備する為に戦車の保有が絶対に必用で有り、 世界有数の「戦車保有国」なのであろうと思います。   2025.1.1 新年おめでとうございます 新年おめでとうございます 旧年中はメールのお付合いを頂きありがとうございました。 今年は3月にようやく満80歳を迎えます。 時々閻魔大王様が赤鬼や青鬼を連れて遊びに来ますが 「未だ、此の模型を完成させない内は行けないから」、 と 誤魔化して追い払って居ります。 令和7年 元 旦  記念艦三笠に常設展示中の「戦艦三笠主砲塔構造模型」 縮尺1/40 此の模型は約120年前に英国ビッカース社で建造された時の図面を元にして 作り上げたもので、艦底の弾庫・火薬庫、砲塔旋廻機、砲室内装填機構等々 細部まで図面通りに作られて居ります。 御高覧願えれば幸いに存じます。 2024.12.30 「ミツイ・オーシャン・フジ」 平素は「メール」のお付合いを頂きましてありがとうございます。 先日は横浜港に入港した三井船舶の「ミツイ・オーシャン・フジ」 (約30,000トン)を見て参りました。 寫眞を送りますので御覧下さい。 良い年をお迎え下さい。           2024.12.10 「大東亜戦争開戦記念日」 今年も12月8日の「大東亜戦争開戦記念日」が巡って参りました。 御承知の通り開戦劈頭に敢行された「真珠湾攻撃」は当時の大型空母6隻が動員され 航空機360機が攻撃に加わった史上空前の大航空作戦でした 。 奇襲攻撃の為に航海中は全ての無線通信を封鎖、気流・発光・手旗信号などを駆使し 30数隻から成る大艦隊が密かに「ハワイ」海域に結集し、真冬の北太平洋の荒天下に、 空母飛行甲板から、何と片舷15度に達する横揺れの中を攻撃隊が全機無事故で発艦、 (航空機の発艦率100%とは整備兵の優れた維持整備技術の賜物である)そして大なる 戦果を揚げて「米国太平洋艦隊」の主力艦など多数が消滅しました。 此れほどの「見事な航空攻撃」は戦後の現在までも其の戦例が有りません。 攻撃部隊の総指揮官で有った淵田中佐は、「あの時にもしも飛行機乗員のオリンピックが有ったなら僕の部隊が間違いなく金メダルを取って居りました」 と、回想して居りました。 そして陸軍部隊を「ハワイ島」へ上陸させて占領し、米国を脅迫して戦争を大勝利の内に 終わらせ、米国から高い税金を徴収して我々日本人は「左うちわ」で暮らせたのですが。 米国海軍には此の時の「トラウマ」が強く残り、海上自衛隊の全通型護衛艦(空母の形式) の建造は最近まで米国政府の建造許可を得る事が出来ず保有する事すら出来なかった のです。 また航空機の開発製造も7年近く禁止させられて其の為に製作技術が大きく立ち 遅れてしまいました。 なぜ日本国が自己の負担で自前の護衛艦艇を建造するのに「米国の許可」が必用なのか、 此れは「大東亜戦争」の講和から既に50年も経過しているのに未だ「敗戦国」と「占領国」 との関係が続いて居るからに他なりません。 我国は艦艇の建造・航空機・ロケットなどの製造について世界水準を越す技術を持って居り、 核弾頭を搭載した「大陸間弾道ミサイル」の製造など直ぐに明日からでも行える国家なので、 放置したらそれこそ「大日本帝國海軍」の再来を招き、米国としては極東の新たな「ライバル」 として頭を悩ます事になってしまうものと思われます。 その海軍航空部隊の旗艦で有った航空母艦「赤城」の模型を御覧下さい。    真珠湾攻撃時の作戦参謀で有った源田 実氏の訃報 (平成元年 8月15日)  2024.10.3 涼しくなりました 今年の夏は大変な猛暑が続きましたが、ようやく秋らしく涼しい季節になりました。 横浜港にクルーズ客船「ノルウェージャン・スピリット」(75400トン、268m×32m) と、運輸省航海訓練所の「日本丸」(2,570トン、110m×14m)が入港しました。 寫眞をお送りしますので御覧下さい。         2024.9.12 砲塔構造模型 以前に作った長門型戦艦の「砲塔構造模型」を 艦の船体構造の中に入れて,御覧のような模型に作り変えました。 此の船体の図面は昭和41年に芳賀書店刊行の「戦艦大和・武蔵設計と建造」誌に 同封された、戦艦長門・陸奥の船体断面図を元にして、模型製作用として「パソコン」で 縮尺1/50で作図、製作したものです。 当初の砲塔模型は弾庫・火薬庫などの機構を説明する為に「五階建てのビル」 のような形で、此れが船の中に在る と、言う実感が伴わなかった模型でした。 作図した、長門型戦艦、中央断面図 (縮尺1/50)  完成した砲塔構造模型    砲塔内部詳細 左砲は尾栓を閉めた状態で右砲は開けた状況で、尾栓の前下に垂れて居るものが「装填架」で、 此れは砲弾薬を砲身内に装填する際に、隔螺式閉鎖機の螺子段差を越す為の架台となるもので 右砲は砲弾薬が装填される寸前で有るが、御覧の通り「装填架」が挿入されて居る ●左砲の左側に左砲の俯仰手席が有り、司令塔からの俯仰角指示針(赤針)に砲身(針を合せ砲身の俯仰が行われる。 ●左右砲の中間に砲塔旋廻手席が有り、司令塔からの指示で苗頭修正(砲の指向角度)が行なわれこれら夫々の砲手の指針が司令塔からの元針に整合した瞬間に、砲の発砲が行われる ●砲台長はこれら夫々の砲手を監理統制する 此の砲塔内部構造は江田島に現存する戦艦陸奥の砲塔内部を見学して得た知見に依り製作したもので、此の陸奥の砲塔は、昭和12年の長門・陸奥の大改装時に撤去した旧砲塔(装甲が薄い)を海軍兵学校の教材として此の地に据付けたもので、以来、海兵生徒の「大口径砲」教練は此の砲塔で行なわれました。   上段 砲塔内弾庫 (白色が91式徹甲弾、赤色が3式弾(対空弾) 中央揚弾薬匡 運弾装置 下段 砲塔内火薬庫 棚に積重ねた火薬缶には夫々装薬が2袋が入り、発砲の際には砲弾1発に付き4袋を要する。 火薬缶は真鍮製で内部は湿気防止の為に漆が塗られ、蓋の開閉には専用の鍵が必用で有る。 火薬庫は静電気防止の為に床・壁は木製の板が貼られ、温湿度管理が定期的に為されて居る。 庫内の作業は専用の庫内服(木綿)と足袋(ゴム)と帽子を着用し、専用の照明器具を使う。 装薬(1袋の重量35kg)の運搬には専用の一輪車が使われ、装薬搬入口から上方に移送された。 陸奥の爆沈は或る水兵が此の火薬庫に侵入して火を点けたとの話が有りますが、砲塔内から此の火薬庫にストレートに降りる為のルートが有ります。中央揚弾薬匡の点検の為に砲塔から火薬庫まで細長い点検スペースが設置されて居り、その壁面の「モンキーラッタル」を伝って火薬庫に入る事が出来ますが、これらの詳細なルートを知っている者だけの秘密です。  2024.7.23 暑中お見舞い申し上げます 暑中お見舞い申し上げます 梅雨が明けて暑さが厳しくなりますが、くれぐれもお体には 気をつけられますよう、お願い致します。 富士山麓の「ひまわり」  忍野八海の湧水池  2024.7.18 英国のMK-V 戦車 の 模型 この度は英国の「MK.V戦車」 の模型を製作しましたので寫眞をお送りします。 此の戦車は110年前の「第一次世界大戦」時の戦場に超壕兵器として 出現した世界で最初の菱形戦車ですが、近現代の戦場で使われた戦車 とはたいへん異質なもので、「インターネット」の「アマゾン」経由で購入し 送られて来た模型部品の箱を開けてみて、全く見当も付かないようなもの でした。 模型製造社「MENG」(中国)の説明では、英国「ポーピントン戦車博物館」 に展示して有る実物を実測してデーターを得たとの事です 。 「英仏」対「独逸」の戦線は当時発明された機関銃の為に死傷者が続出し 歩兵の突撃が出来ず戦線は膠着し、互いに長大な塹壕を掘り鉄条網を 張り巡らして居りましたが、その戦況を打破する為に密かに此の戦闘車 を英国が建造して、敵に察知されないよう水槽(タンク)と称し戦線に送り、 「ソンムの会戦」時に約60輌を出撃させました。 重量が27トンも有り、当初はエンジン其他の故障が続出して戦線に到着 したのは49輌で、敵の縦深陣地の為に鉄条網を突破し塹壕を乗越えても 速度が遅く(約6/h)、また機関の故障や砲弾穴に落込む等の為に敵地の 中で停止する戦車も多く、当初の攻撃では18輌しか敵地を突破することが 出来ませんでしたが、 此の戦車の出現は敵対した独軍に相当な恐怖を与えた効果が有りました。 戦車の当初の装甲は8mmで、独逸の「徹甲銃弾」の為に狙撃兵の射撃で 貫通させられる事態も生じましたが、次第に装甲は厚くなり、鋼鉄の厚さは 16mmに達しました。 戦車の内燃機関としての(6気筒)「ガソリンエンジン(105HP)」は、 車体の中央に設置され其の周囲には遮音壁としての防音カバーが設置されたが 車内の乗員は其の騒音と輻射熱、換気扇設備が無かった為に排気ガスと 射撃する7.7mm機関銃と57mm戦車砲の硝煙に悩まされました。 戦車の車内では照明の無い中を外板の隙間から漏れて來る太陽光を頼り に毒ガス防御の「防毒面」を被って戦闘作業をしていたとの記述が有ります。 車輌用無線通信機の無かった当時、関係部署との連絡には伝書鳩を使って居りましたが、 戦車内部の空気は悪く籠に入れて車内で飼っていた伝書鳩が死んでしまったとの事です。 車体には一切、「スプリング」などの「クッション」装置など考慮されて居らず、 接地した「キャタピラ」からの振動や衝撃がそのまま伝わって来たとの事で、 現代の戦車とは雲泥の違いが有ります。 出撃した最初の戦車(1號)から此の「V型戦車」迄何度も改造が繰り返されました。 エンジン出力は105HPから150HPになって速力も6K/hから8K/hに増加し、 当初は操縦と発進停止に2名、左右旋廻の為に2名、機関銃と戦車砲の操作に4名、 合計8名の乗員が必用だったのが、度重なる改装の末にようやく4名で済む事になりました。 此の戦車の構造上の問題として其の進行方向を変えるのは大変至難な事で、 車体の左右の駆動輪に在る「クラッチ」を別個に操作して何度も切替え操作を行うなど、 前進後退左右転進などの操縦作業だけで計4名が従事しましたが、其の後の改造で、 これらの複雑な運転作業を操縦者一名で行う事が可能になりました。 何度も繰り返された此の戦車の改造には、其の都度必用となった様々な機器類が 考案製造され、殊に「車輌用変速機」の発明など、当時行われた此れらの 車輌機器の改造が、現代の近代的な車に至る進歩に貢献したとの事です。 戦場に出現した実物の戦車の寫眞  模型で再現した「MK-V」戦車  MKーV 戦車の断面 最前列に操縦席と前方機関銃手席 中央に縦型6気筒「ガソリンエンジン」 その後方「クランクシャフト」(セルモーターの代わりにエンジンの起動時に使う) 後部に送風機と後方機関銃 最交尾に「燃料タンク」 (車内の左右両側の通路と「クランクシャフト」の床面は、木製の板張りと思われる)  戦車の正面 操縦席と前方機関銃手席の前面に装甲扉(細いスリット)  斜め上方から見たところ 車体の左右側方に57mm戦車砲と7.7mm機関銃 左右の壁面に戦車砲弾が格納された 後部機関銃   側方の戦車砲(垂直鎖栓式)と、マウント式の空冷式機関銃  菱形戦車に超壕用の機材(鋼材と木材)を搭載した場合  2024.7.3 MK-V 戦車製作途中の経過報告 しばらく御無沙汰しました。英国の「MK.V」戦車の模型を作って居ります。 なにしろ今まで作って来た現代社会の戦車とは全く違うもので、模型部品が いっぱい詰まった箱を開けてみて、まったく何が何だか判りませんでした。 内部の「エンジン」は、細長い車体の中央に垂直に六気筒が並んだもので それに遮音壁が被せられた状態で、車内に居る乗員は其の騒音と輻射熱、 排気ガスと射撃する機銃の硝煙に悩まされ、照明の無い中を外板の隙間 から漏れて來る日の光を頼りにして、毒ガス防御の「仮面」を被って作業を していたとの記述が有ります。 無線通信機の無かった当時、遠くの関係部署との連絡には伝書鳩を使って 居りましたが、戦車内部の空気の悪さに車内で飼っていた伝書鳩が死んで しまったとの事です。 車体には一切、「スプリング」などの「クッション」装置など考慮されて居らず、 接地した「キャタピラ」からの振動や衝撃がそのまま伝わって来たとの事で、 現代の戦車とは雲泥の違いが有ります。 ソンムの会戦(英仏対独逸)に出撃した最初の戦車から此の「V型戦車」迄 何度も改造が繰り返されて、操縦と発進停止に2名、左右旋廻の為に2名、 機関銃と火砲の操作に4名、計8名の乗員が必用だったのが4名で済む事 になりました。 構造上、戦車がその進行方向を変えるのは大変至難な事で、 車体の左右に在る「クラッチ」で別個に何度も切替操作を行うなど計4名が 旋廻作業に従事してましたが、左右両軸に傘歯車を設置し、「クラッチ」を エンジンとの間に挟む事で、これらの旋廻作業を操縦者一名で行う事が 可能になりました。 何度も繰り返えされた戦車の改造時には、其の都度、必用となった様々な 機器類が考案されましたが、これらの改造が現代の近代的な車に至る迄の 進歩に貢献したとの事です。 MK-V 戦車の寫眞  製作中、機関内部  直列6気筒ガソリンエンジン (100HP)     2024.5.15 「メルカバ」戦車が出来上りました ようやくイスラエルの「メルカバ」戦車が出来上りました。 今までの戦車模型よりも複雑奇形な部品が多く、「いったい此れは何なのか」と 考えさせられる「イスラエル」ならではのもので、其の都度迷い込んでしまいました。 其の形状は、米国やドイツ、英国など各国の戦車の長所を採用した様な箇所が 見受けられますが、何度も実戦に参加して得た戦訓を元にして改装が加えられ、 殊に、「イスラエル軍」戦闘員の損耗を防ぐ為に防御に重点が置かれた構造です。 なんと内燃機関を車体の前半部に配置して対戦車砲に対する防御の一部と為し、 被弾経始を取った外板に「複合装甲」「空間防御」を施して対弾性を向上、乗員の 生存性を高めて居ります。 内燃機関を車体の前半部に配置した為に中央部に余裕が出来た上に後部には 大きな出入口が設けられ非常時の退出を容易にし、外部からの歩兵収容も可能 になり、 主砲の105mm戦車砲に依る対戦車戦はともかく、歩兵の戦闘の支援に 必用な 「歩兵戦闘車両」としても使えるのが此の戦車の特徴と思われます。 車体後方の出入口の傍らには(歩兵用の)「飲料水タンク」が設置されて居ります。 主砲の同軸機銃(7.62mm)の他に砲塔上には「12.7mm」、「7.62mm」の機銃が 合計3基も設置されて居りますが、此れは対歩兵戦闘用の装備なのでしょうか。      車体の製作中 車体後部に105mm戦車砲弾   転輪の懸架装置(スプリング)とキャタピラ  主砲塔内部 105mm戦車砲と同軸機銃(7.62mm)  2024.2.27 ,観艦式の配列図 珍しいものをお送りしますので御覧下さい。 これは昭和8年に横浜沖で行われた観艦式の際に船舶給水の任に従事した 横浜市水道局に対し、聯合艦隊司令部から提示された「艦艇の配列図」です。 (なお此れを所持している横浜市水道資料館の説明では昭和15年となって 居りますが昭和8年の間違いと思われます) 1,観艦式の配列図  2,昭和8年観艦式艦船配置圖  3,艦船配置圖ー詳細  4,昭和初期の給水船  2024.1.31 此処まで 清水勝巳さんから貰って居た断面図を参考にして、それらしく作りました。 これから先は視認が出来るように「透明プラ板」を使うようになります。 実際の火薬庫の壁や床面は鋼鉄の構造体の上に木の板が張られて居たので、 厚さが1mmの「木製の板」を使ってリアルな感じになるように作る予定です。   2024,1,27 途中の報告 船体の底がここまで出来たので、(試しに)製作した図面と、砲塔上部分とを合わせてみました。 なんとかなりそうです。  これから、此の船体の底に、以前製作した此の「砲塔内部構造」を合体させるわけです  十年前に作った長門型戦艦の砲塔模型(1/50)を船体の中に入れようと長年思案して居りました。 あれやこれや製作図面を書いたり、材料は・接着剤は、などと「貧乏造船所」の試行錯誤が続き、 ようやく船底に手を付けて形が現れて参りました。此れから先がたいへんです。  2024,1,23製作中 十年前に作った長門型戦艦の砲塔模型(1/50)を船体の中に入れようと長年思案して居りました。 あれやこれや製作図面を書いたり、材料は・接着剤は、などと「貧乏造船所」の試行錯誤が続き、 ようやく船底に手を付けて形が現れて参りました。此れから先がたいへんです。   製作中 2024,1,23,-3 24.1.1 新年おめでとうございます 新年おめでとうございます 旧年中はお付合いを戴きありがとうございました  23.12.30 舊独逸軍「Ⅳ號突撃砲戦車」 いよいよ今年も押し迫って参りましたが、如何お過ごしの事でしょうか。 相変わらず戦車の模型を作って居りましたが、完成品を送りますので御覧下さい。 舊独逸軍の「75mm突撃砲戦車」 縮尺1/35で、メーカーは「香港鷹羽模型玩具有限公司」 今迄の最高に精巧な模型です。 迷彩は様々なものを参考にして筆塗りで描きました。 砲身や尾栓、装甲、キャタピラなど鋼鉄の感じを出す為に様々な色を混ぜ艶消し剤を加え 試し塗りを何度も繰り返しましたが…。       23.10.29 二式大艇 此れは私が28年前に作った飛行機の模型です。 大東亜戦争中の昭和20年3月に「ウルシー岩礁」付近の米軍艦船に対する 特攻機の援護に出撃した「横浜海軍航空隊」所属の「二式大艇」で、当時、四国の「宅間基地」から発進しました。機体番号は、T-12 です。 その時に此の操縦手で有った「長峯海軍飛行兵曹長」に差し上げたもので、 長峯兵曹長は九死に一生の奇跡の生還を果たしました。 同氏はその時の機体番号を覚えて居られ、わざわざ私に其の番号を知らせてくれました。   23.9.9 戦艦陸奥爆沈してから80年 今年は戦艦陸奥が昭和18年6月に瀬戸内海で爆沈してから80年になります。 この事件については作家の吉村 昭さんが昭和45年に「陸奥爆沈」と言う小説を出版されましたが、軍艦模型を作っていた私は、様々な資料や未だ御健在だった海軍関係者からのお話しなどを元に戦艦陸奥の砲塔構造模型を製作しました。 此の模型を御覧になれば、爆沈の原因の一つに挙げられた砲塔内で「火薬庫」に放火した」と言われる犯行の経緯を知る事が出来ます。大変ややこしい事ですが下記の寫眞と説明をお読み下さい。 下記の寫眞は主砲の発射薬を格納する為の容器で、「火薬缶」と言い、重量は約80Kg/缶です。 この中に35~40kgほどの装薬が2袋納められて居り、主砲一発の発射に必要な装薬は4袋です。  此の缶を開ける為には所定の「ハンドルキー」が必要で、缶の中心の三角形の鍵穴に差し込んで 廻すと蓋を押さえて居る梃子が緩み開ける事が出来ますが、此の「キー」は、砲塔員しか所有して居りませんので、「キー」を持って無い部外者に蓋を開ける事は出来ません。  此れは爆沈した陸奥の船体から引揚げた「火薬缶」なのですが、 爆発の衝撃で変形して居ります。 (京都、「嵐山美術館」所蔵) 潰れた火薬罐  戦艦「陸奥」・「長門」の砲塔構造模型 (縮尺1/50) 此の模型は、戦後の米国戦略爆撃調査団が艦内を撮影した寫眞と、「戦前船舶研究会」の遠藤 昭先生所有の旧「横須賀海軍工廠」で使われた軍機図面、江田島の「海軍兵學校」跡地に保存されている実物の「戦艦陸奥」の砲塔内部見学で得た知識、当時御存命だった「戦艦長門」乗組員のお話しなどを元にして作成しました。  戦艦長門断面構造  砲塔模型の側面  砲塔崑輪盤 (此の上に重量物の砲塔が座り「ローラー」の上を転がる  換装室 (弾火薬庫から揚がって来たものを、一旦、此の「換装機」を経由し曲線のレールを伝って砲塔へ揚げる)  砲尾揚弾薬匡 (此の容器に入れて曲線のレールを伝って砲塔へ揚げる)  砲室内部 (右砲は開いた状態で、左方は閉じた状態)  砲塔下部の装弾室並びに主砲弾庫 その階下の火薬庫(庫内で装薬を運ぶ為の一輪車が有る)  装弾室 此処で主砲弾を「中央揚弾薬筒」まで運んで投入し、砲塔に揚げる。 此れは弾把で吊り上げた主砲弾を「中央揚弾薬筒」の手前の載弾盤に載せた場面で有る 此の後、載弾盤から「中央揚弾薬筒」の周囲を動き廻る運弾盤に移動し、「中央揚弾薬筒」(奥の四角な窓が有る)が停止した時に内部の「揚弾薬匡」に投入する。 「揚弾薬匡」は筒の中を揚がって換装室に到達し、揚がって来た弾薬は換装機で「砲尾揚弾薬匡」に換装し砲室に揚げられて、連鎖装填装置(水圧ランマー)で逐次「砲身」に装填される 天井には運弾用の水圧匡筒が有り、「レール」に沿って移動を繰り返す。 砲塔で使われる動力は全て「72kg/cm2」の水圧で、回転運動には「斜盤機関」が使われた。  火薬庫 御覧の様に火薬缶が積まれ、蓋は梃子で押さえられ、床や壁は静電気防止の為に木材が張られて居る右側に「中央揚弾薬筒」が有り、砲塔員の出入口と薬嚢を入れる為の回転装置が有る ●放火犯人は砲塔から此の火薬庫まで「中央揚弾薬筒」付属の点検筒内を伝って降りて来て、「揚弾薬筒の出入口から出て火薬庫内に入り、火薬缶の蓋を開けて装薬を床にばら撒いて導火線に点火した後に再び「中央揚弾薬筒」付属の点検筒を伝って砲塔に戻った と、考えられます。 此の火薬庫の管理は厳重なものですが、他の区画から隔離されて音を立てても聞こえないので、艦内で行われた「私的制裁」は此の火薬庫内で行なわれました。庫内の板の壁の前に立たされ壁に両手を付き竹刀で腰下の太ももの辺りを数回叩いて制裁を加えるものですが、その制裁を受ける為に、様々な兵が入って居りました。 前述の火薬缶を開ける為の「ハンドルキー」は、此の庫内に常備して有ったものが使われたものと思われ犯行はそれらの事を知っていた人物と言う事になります。  23.9.4 レオパルド戦車完成 表記の「レオパルド戦車」がようやく完成しましたので寫眞を送ります。 旧独逸軍の戦車「キングタイガー」との戦車内部構造を比較してみましたが、 此れは「内部構造」を再現する「フルインテリア模型」ならではの事と思います。    迷彩などは実物の戦車をモデルにしたつもりですが (模型は「汚し塗装」を行って無いので迫力が有りません)  旧独逸軍戦車「キングタイガー」(S=1/35) との比較  車体内部構造の比較 「キングタイガー」  「レオパルド戦車」  砲塔内部構造 「キングタイガー」 砲塔内部  「レオパルド戦車」 砲塔には内部枠の外側に「複合装甲」を納めた取外し式の「ケース」が設置される   23.8.25 レオパルド戦車 「インターネット」で「ラインメタル」や複合装甲などを検索して居りましたら「EAGLET」と言うHPが有り、「レオパルド戦車」など第三世代の戦車についての詳しい解説が出て居りました ので、改めて勉強しながら模型作りに取り組んで居ります。 今まで作っていた戦車の構造模型の内で最も複雑な模型で、何度も説明図を見直しながら 慎重に製作に取り組んで居りましたが、ようやく砲塔まで辿り着きました。 (注)模型自体の重さを計りましたら下記の数字で、最も重たい戦車模型になって居ります。 ロシア軍、T-72 218g 旧独逸軍、タイガー 264g キングタイガー 288g ドイツ軍 レオパルド戦車 308g 製作中の寫眞をお送りしますので御覧下さい。(塗装は下塗りのままの状態です)  複合装甲は鋼と「セラミック」の複合で構成されて居るようで、砲塔の装甲は砲塔外板の外に 更に二重構造が有り、二重の「ブロック」の中に複合装甲が設置されて、其の詳細は流石に 「軍事機密」らしく模型でもその具体的な構造は不明のままになって居ります。 此の複合装甲は簡単に其の取り外しが可能な様に砲塔の外板に丁番が設置されて居ります。 また、砲塔の天蓋は「ジャベリン」の様な「対戦車ミサイル」の「トップアタック」に対応する為に厚さが200mmほどの装甲が施され、重構造の「ハッチ」には開閉用に大きな心棒が設けられて居ります。 此の「滑空砲」とは、「ライフル砲」に比べて発砲の際の後座距離がかなり短くなって居る模様で砲塔内の閉鎖機の部分は思って居たよりもかなりコンパクトに納まりました。 砲塔の後部に格納された各種の砲弾を装填手が手動で装填し、「焼尽式薬莢」の真鍮部分のみ 閉鎖機の後部のバケットに排出します。   23.8.7 レオパルド戦車 世界最強と言われるドイツの「レオパルド戦車」を作って居ります。 今まで様々な戦車のフルインテリア(内部構造模型)を作って来て戦車内部と言うもののだいたいの見当はつくようになりましたが 此の戦車は今までの戦車とは違い(私の頭では)その構造がなかなか分かり難くなって居り、 此の程、ようやく内部(操縦席とエンジン+トランスミッション部分)が出来上って来たので、寫眞を送ります。 今まで作った戦車の「エンジン」の馬力は最大のものが(キングタイガー)700HPでしたが、 この戦車はV型12気筒1500HPも有るので、「トランスミッション」も含めて約3mの長さになり、車体全長の長さの30%を占めて居ります。 車体全長が10mも有るので側車輪の数だけで7個になります。 此のエンジン室や操縦席の上に車体やら砲塔のパーツを被せてしまうと、 せっかくの詳細な構造が見えなくなってしまうので、接着剤を使って接着 することを止め、重ねる様にする予定です。これからの製作が楽しみです。 製作した模型の寫眞    ネットで「EAGLET」(イーグレット)を検索したら「レオパルド戦車」の「エンジン」の事も「トランスミッション」の事も、対戦車ミサイル「ジャベリン」対策として戦車の天蓋を厚さ200mmの重構造に改修した事など、何でもかんでも詳しく出て居りました。 様々な西側諸国は、競って購入した「レオパルド戦車」を夫々の方法で改造して使って居り、「ラインメタル」社の120mm滑空砲は手動装填式で、砲弾は焼尽式でした。 23.7.9 旧ソ連軍の軽戦車「T-60」 旧ソ連軍の軽戦車「T-60」がようやく完成しましたので送ります。 メーカーは「ウクライナ」の「ミニアート」ですが、部品が何から何まで細かくて、 思いの他に時間が掛かりました。 ミニアートの会社は今の戦争で本社工場がソ連にやられたとの噂 が立ったのですが、 ウクライナの首都「キーウ」で健在だった事が わかりました。 ウクライナは過ってのソ連戦車の製造をやっていたとの事ですが、 それで此の様な「インテリア模型」も作れるのですね。 今度の戦争が長引いて新式戦車が足りなくなって、 「シベリア」周辺に沢山置いて有る昔の古い戦車を持って来て使う様になったらしいのですが、 地面から砲塔だけ出して、守りに使うそうです。 製作中      ソ連の戦車の比較 T-72M1 T-34ー85 T-60  23.4.4大型クルーズ客船 長かった「コロナ」がようやく明けて来たような昨今ですが、横浜にも(ダイヤモンドプリンセス以来の)大型クルーズ客船が寄港するようになりました。 英国「ボレアレス号」 (旧船名、ロッテルダム号) 61,800トン 船体の長さ・237m、幅・35m 昨日(4月3日)横浜港・新興埠頭に接岸した同船を撮って来ましたので、寫眞を御覧下さい。 私の船舶模型は殆どが軍艦でしたが、この様に優美な船であれば作ってみたいと思いました。         23.2.11 砲塔模型 軍艦も戦車のプラモデルも、もう作るものが無くなって毎日ひまを持て余して居りますが、 昔、作った砲塔模型が、なにやら建築物の上に載っているような感じなので、 船体を作って、其の中に入れるようにしたいと思います。 陸奥の船体の最大幅は32mですが、一番主砲塔が設置された箇所の船体幅は 次第に細くなって22m前後になり、それをS=1/50で作ると44cmくらいになります。  砲塔模型工作の為に 陸奥の船体断面図を作りました S=1/50 三笠艦と同様に、砲塔は中甲板の下の水平防御甲鉄の上に載って居りました。  素晴らしいです、期待しています。 23.1.8 M2ブラッドレー歩兵戦闘車 此の度、御縁が有ってウクライナに婿入りすることになりましたアメリカの「M2ブラッドレー歩兵戦闘車」でございます。 対戦車ミサイルを装備し、乗員3名の他に7名の兵隊さんを載せる事が出来るので何かのお役には立つものと思いますが、宜しくお引き回しのほど願い上げます。      23.1.1 新年おめでとうございます 新年おめでとうございます お健やかに新年をお迎えの事と存じ上げます 昨年はメールのお付合いを頂きありがとうございました 本年もなにとぞ宜しくお願い致します。

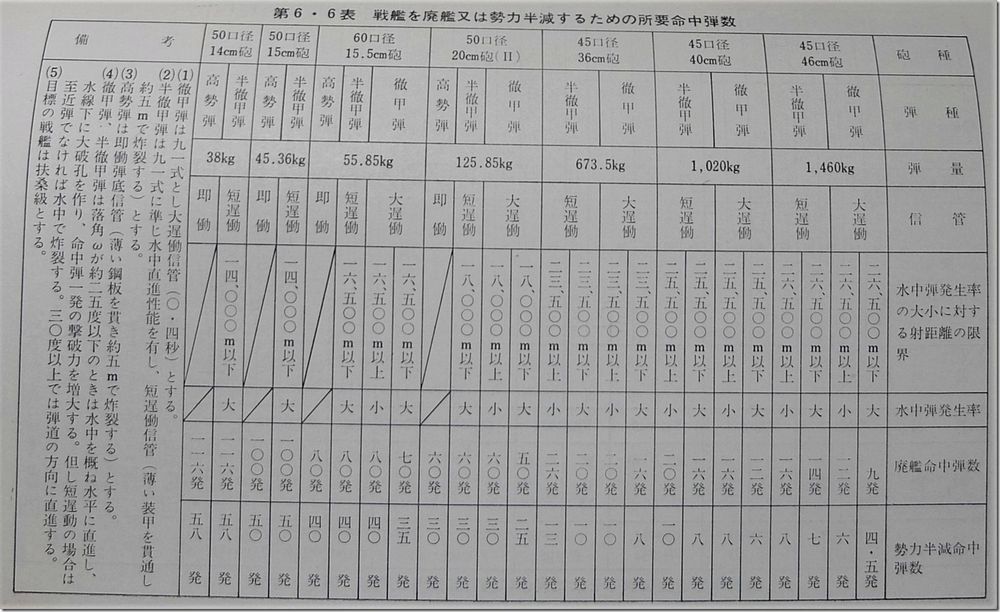

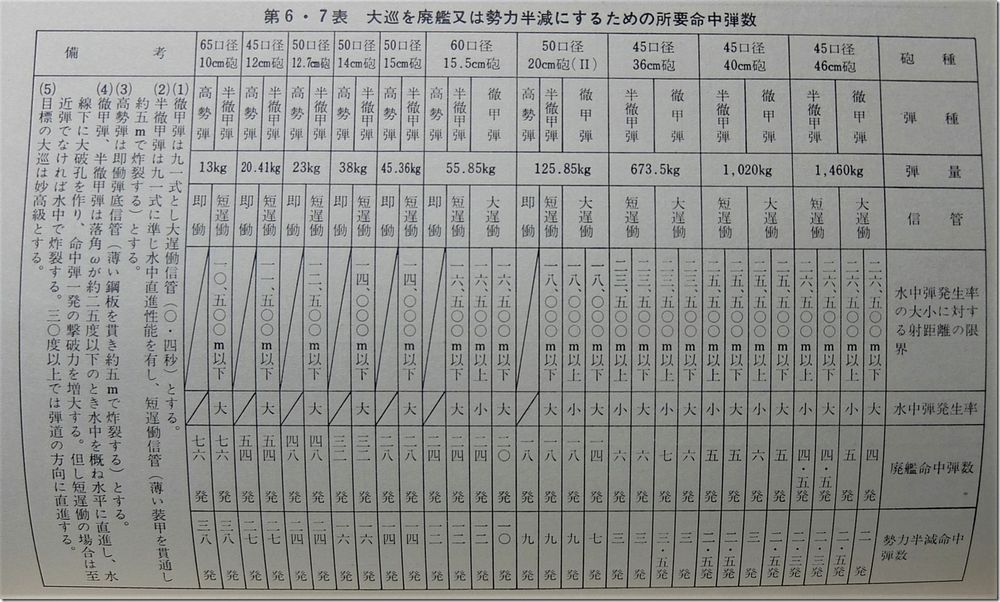

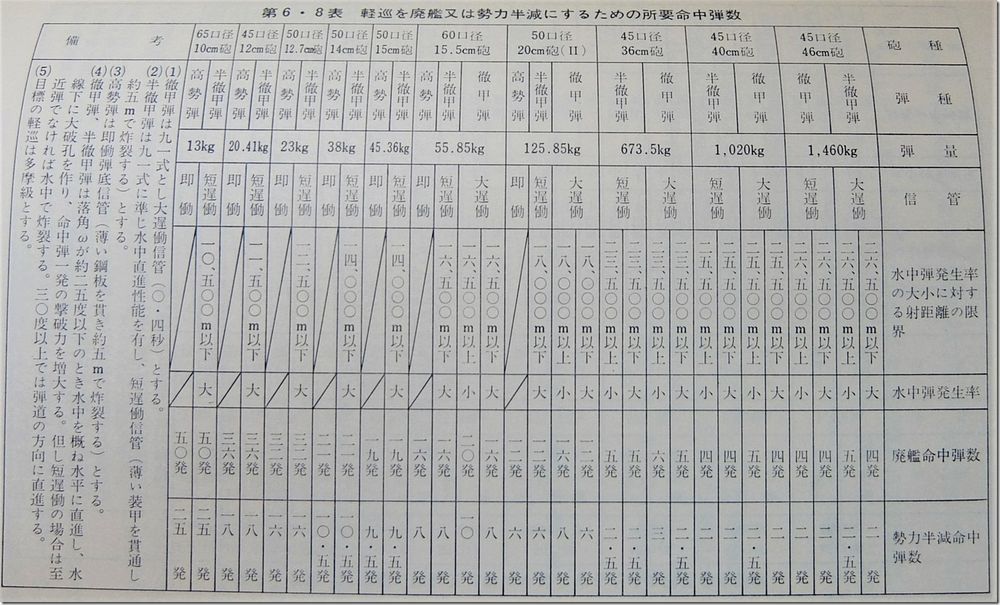

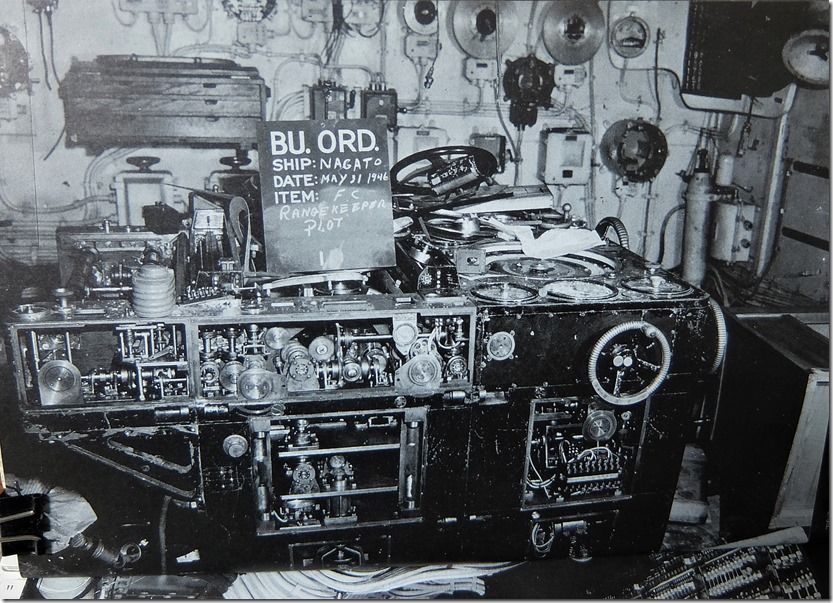

令和5年 元旦 (近況) 何と、昨年の暮れには宝くじの一等賞(7億円)が当選してしまい 我家に銀行から賞金が送られて来て、床の間には其の札束が 幅が1.1m、奥行80Cm、高さが1mにも積上げられて居ります。 ところが、其の積んで有るお札の重みで下の方から腐り始めて 来たので、急いで使わなければならなくなってしまいました。 毎日10万円使っても20年は掛かってしまうし、とても一人では 使い切れませんので、どなたかお力添えを頂き度く願い上げます。  22.12.24 「みなとみらい」 本年も「メール」のお付合いを頂きありがとうございました。 来年も宜しくお願い致します。 「みなとみらい」の全館点灯寫眞をお送りしますので御覧下さい。    来年もよろしくお願いします。 22.11.8 国際観艦式 国際観艦式に横浜港に入港した艦船の寫眞を御覧下さい。 横浜新港埠頭   横浜大桟橋   横浜山下埠頭  横須賀パレード 2022,11,3, 三宅由香里さん東京音楽隊に復帰  22.10.23 第42回大激作展 相変わらずの実に精巧な工作を拝見しました。 3分割した船体をどのように継ぐのかに興味がありましたが流石ですね。これからが楽しみです。    戦艦「陸奥」の舵の実物 (京都、嵐山美術館に展示されていたもの)  練習戦艦「比叡」の舵の設置 (軍機寫眞)   リノリュウムの実物です 長野県軽井沢の戦前の(文化財)ホテルの床に敷かれたものですが 艦船に敷かれたものも同じような材質では無いでしょうか 表  裏  建造寫眞を送ります。 水平防御甲鉄の設置 千代田水平甲鐡取付  防御区画甲鉄の設置 千代田防御甲鐡取付  練習戦艦「比叡」の舷側、軽質油タンクの取付 比叡軽質油タンク取付  舷側装甲の取付 比叡防御甲鐡取付(1)  舷側装甲の取付 比叡防御甲鐡取付(2)  大激作展をご覧頂き有難うございます。 また貴重な写真参考になります 。 22.9.30 独逸軍自走榴弾砲「グリレH型」 38(T)戦車の車台上面を砲室として「15糎重歩兵砲」を搭載した小型の自走砲です。 通常の戦車とは異なる部品形状で複雑な上に点数が多く、 模型の製作説明書は意味不明な箇所が数多く記載されて製作に悩みました。 実物の寫眞を見ると車体の上面には天幕が掛けられ、 其の為に周囲各所には支柱が建てられて居ります。 迷彩は博物館に展示されたものを真似て描きましたが如何でしょうか。何卒御覧下さい。     22.9.15 砲身の本体に白線が描かれました 一昨年は、「靖国神社遊就館」に展示された戦艦陸奥の14糎副砲の 改修作業に関わりましたが、この程、その砲身に白線が描かれました。 御承知の通り、此れは艦橋頂部に在る「副砲指揮所」から見下ろして、 片舷に10門(改装に依り8門)在る14糎副砲が指向された方向角を 一目で確認する為のものですが、 現在の遊就館の館長自らが其の事を調査され、様々な資料に基づき 白線の幅と長さを割出したものです。まさか現実の砲に描かれるとは 思いも依らぬ事でした。 余談ながら 三笠艦の副砲も砲廊(兵の居住区域)に設置されたもので有り、帝國 海軍艦船の居住区域の壁面色が白色で在った事から、三笠の副砲も 此の様に白色に塗装されて居た事が考えられます。   砲身の本体に白線が描かれました   現在の「三笠艦内」の砲廊に設置された副砲 此れは現代の海上自衛隊の護衛艦内の壁色なのですが、帝國海軍時代は白色です。  22.9.8 「フンメル」(縮尺1/35) を作りました 独逸軍の15糎自走榴弾砲「フンメル」(縮尺1/35) を作りました。 寫眞をお送りしますので御覧下さい。 ウクライナとロシアとの戦争では大口径の野砲が必要な様相に なって、欧州の15糎砲に対して米国からは155mm榴弾砲が 送られて居ります。 此の模型の塗装色の選定には悩みました。 迷彩は軍事博物館に展示された実物に塗られたものを真似た つもりですが「グリーン」と「ダークイエロー」との(はっきり)した 組合せなのですが、返って目立ってしまったような感が有ります。 車内色は「パンフレット」では外板と同様色になって居りますが、 砲尾・弾薬等との違いを見せる為に敢えて灰色系統にしました。 尾栓は金属そのものの感じを出す為に黒と銀色と黒色の混合 にしましたが、此れは靖国神社遊就館の「陸奥の14糎副砲」の 改修の際に塗装されたものからヒントを得ました。 「キャタピラ」は何度も塗り直しをしました。基本は艶消しの黒色 で、剥げて金属が出た上に赤く錆びた感じを出したつもりです。     常に工夫を重ねる意欲に感服いたします。 22.8.24 砂浜から「戦車」 此れは昔の事になりましたが、三浦半島の先端、三崎の雨が崎海岸の砂浜から「戦車」が出て来た事が有りました。(2005年9月) いったいどう言う訳だったのか、海岸の砂の中に埋められて居たらしく、近年、何度も繰り返された台風の強い風浪に洗われて其の砂山から姿を現したものです。 長い間海水に浸かって射た為に車体も大砲も何もかも錆びてボロボロで、「マニア」が此れを見て、どうやら旧陸軍の「97式戦車」で有る事が解かったような次第です。 埋まって居た場所は此の寫眞中央付近の柵で囲われた所ですが、困ったのは横須賀市の土木事務所で、元々此の辺は砲弾など危険物の処理場でしたが、まさか、こんなものが海岸の砂の中から出て来るとは…   全景  57mm戦車砲  側車輪  エンジン廻り と思われる  ところが世の中には「捨てる神」と「拾う神」が居るもので、現在は或る「軍事博物館」で展示されて居ります。 「太平洋最大の激戦地・サイパンからの帰還」と銘打ち、三浦半島が「サイパン島」に変わってしまいました。    22.7,28 旧戦艦「陸奥」の主砲塔フイルム寫眞をデジタル化 平素は、いろいろとお付合いを頂きありがとうございます。 昔、平成5年の夏、江田島の海上自衛隊第一術科學校に展示された旧戦艦「陸奥」の 主砲塔の中に当時現役で在った知人との伝手で入りました。 撮って来たフイルム寫眞をデジタル化してお送りしますので御覧下さい。 当時は海上自衛隊でさえ殆ど入った事が無い所で、中の様子は全く分かりませんでした。 砲塔後部の小さなマンホールの下に脚立を立て其処から上がってマンホールの中に首を 突っ込みますと、砲塔内は真っ暗な闇でした。マンホールのふちに手を掛けて上体を中に 入れた途端に、「バタバタ」と大きな音で思わずすくみ、其処は何と鳩の巣だったのです。 砲術科から借りたサーチライトで照らして見ると木製の箱の中に小鳩が数羽、其の羽音が したものです。 それから真っ暗な砲塔の奥にサーチライトを向けて、最初に見た光景が下の寫眞です。 真っ暗な中でストロボ付きの「カメラ」を被写体に向けて、撮り損ないの無い様に床面から 上に4回に分けてシャッターを押し、次に右方向に向け下から4回、次も同様に左方向で 4回と、念入りに撮影しました。 場所が場所だけに二度と撮影機会は無いものと、1枚の画像の為に12枚も撮ると言う慎重な寫眞撮影でした。 真夏の炎天下、私は文字通りに「我を忘れて」真っ暗な砲塔の中に一時間以上も留まって夢中で寫眞を撮っていたのです。 砲身の後部がポッカリと穴が空いているのは、敗戦の時に此の砲を不能にする為に尾栓 の部分に爆薬が仕掛けられ破壊された為です。 左右両方の砲身が爆破されたのですが、爆風は砲塔天蓋後部に設置された「測距儀」の為の装甲の無い箇所から上方に噴き上げられ、その為か、砲身の前方方向の被害は比較的軽微な様に思われました。 側面の大きなレールは砲弾薬搬送用のもので、此れに沿って階下から「砲尾揚弾薬匡」が 揚がって来て尾栓の位置でピタリと止まり、空かさず「連鎖装填装置」が動いて、砲弾薬が 砲身内に装填されます。レールの頂部にある物は滑車の軸受けです。 此の砲塔が此の地に設置された目的は、当時の海兵生徒の「大口径砲」の教育で有り、 砲塔内にはその為の真鍮の説明板が各所に設置されて居たのですが、高価な非鉄金属 として敗戦後に盗み出され、爆破された砲尾の真鍮板、尾栓、数種の水力発動機本体など 共々失われてしまいました。 左砲後部から 此の砲の動力は水圧であり、周囲には沢山の水圧管が張り巡らされて居ります。 後部迄伸びた揺架の後端には砲弾薬装填の為の「連鎖装填装置」が設置されて居り、その為の水圧管や操作用の梃子などが見えます。 砲身の後部に向かって突き出しているものは尾栓開閉用の連結棒で、尾栓の複雑な歯車に噛合って居りました。 前方の天蓋には観測筒を突き出す為の開口が有り、その下に左砲俯仰手の座席が有りました。天井には送風換気用の風道が有りますが、途中で切れて居ります。 左砲後部  左砲前部  右砲の前方 天蓋から観測筒が突き出て砲耳軸に連結されて居り、 砲身の下には口径約300mmΦの俯仰筒が見えます。  左右砲身の中間に、天蓋の装甲板を支える角型の支柱が見えます。  砲塔後部の部品格納棚 発砲用の火管などが此の棚に保管されて居たものと思われます。 発砲用器具格納棚  砲塔天蓋後部の測距儀設置箇所(装甲板無し) 此処から爆風が突き抜けたと思われる (雨仕舞いの為に軽量型鋼を組み、ボードを張り雨の侵入防止) 測距儀設置個所の天蓋装甲板  砲塔が爆破された際に此の天蓋装甲が持上げられ、御覧の段差が出来た 約150mm 爆破で浮き上がった装甲板  此の戦艦陸奥の砲塔は其の後、第一術科學校が砲塔内部をきれいに清掃し、 安全の為の手摺りなどを設置して一般の見学者へ公開して居ります。 見学を希望される方は江田島の見学の際に事前に學校へ申し込みして下さい。 (狭いMHから入るので汚れても差支え無い様に作業衣や軍手などを用意の事) 但し、現在は「コロナ」の感染対策の為に見学が中止になっているようです。 デジタル化で資料価値が上がりましたね。 22.6,2 砲弾の花瓶 私は毎日の様に我が家の近くの「和泉川」の河川伝いに歩いて居りますが、 その散歩コースに面した畑の中に「或る機械工場」が有り、先月、偶然にも 其の工場主から下記の様な砲弾を加工した「花瓶」を頂く事になりました。 持ち主の話しでは、「此れは自分の叔父の屋敷に遠い昔から在った花瓶で、 家の床の間に一輪挿しで置いて有ったものを譲り受けたのだそうです。 ところが其の花瓶には、なんと、 「敷島の大和心を人問わば朝日に匂う山櫻花」 「 明治三十七八年戦役記念」 と、砲弾の表面に刻まれて居たのです。 たいへん珍しいもので、その寫眞をお送りしますので何卒御覧下さい。    私もよくわかりませんが、此れは敵国露西亜の名誉を重んじて敢えて 「明治37、8年戦役」と名付けられた と、昔、聞いた事が有ります。 同様にして、清国との戦争も「明治27,8戦役」と呼称されて居りました。 「日露戦争」 とは、欧米諸国と呼び名を統一するためのものではないか と、考えられます。 知人の或る研究家の話しでは、此れは旧陸軍の38式75mm榴弾砲の弾丸で、 先端の信管が外れた状態で有るとの事です。 (38式榴弾砲とは、大八車の様な砲車に載せられた野砲です)  22.4.20 「T-72M1戦車」ハッチの裏側色を変えました 前にお送りした「T-72戦車」の模型ですが、 砲塔上のハッチの裏側の塗装が白色で有った為に目立ってしまうので、色を変えました。 これからウクライナで戦車戦が始まるらしいのですが、どうやら此のT-72が主力になるそうです、いやですね。  22.4.18 「T-72M1戦車」 内部の構造が再現されたフルインテリア模型の「T-72M1戦車」を、インターネットのアマゾン経由で購入しました。 工作説明書で有る、作る手順の通りに書かれた絵を見て其の都度部品の記号を確認し、 迷いながらの製作作業でした。 車体の塗装色は「ロシアングリーン」というもので、工作の都度、此の色の「缶スプレー」を吹き付けて、乾燥後に艶消しの「スプレー」を併用して実物の感じが出るようにしたので時間が掛かりました。 塗装された部品の色が不明で大概のものは他の戦車と同様な色になって居ります。 内部の様子はたいへん分かり難い構造で、車体の懸架装置は「トーションバー」でしたが、 全高が2、2mの低い車体の内部に分離式砲弾と「半焼尽薬きょう」が車体の下側に有る 「回転ドラム」に同心円状に格納されて揚弾機で垂直に揚げられ自動装填装置で戦車砲 (滑空砲51口径125mm)に装填されるものです。 戦車長・装填手・運転手の3名の乗員の座席は確保されて居るものの、其の内部は砲の 弾道計算機や計測器、無線通信機器などの機器類だらけで、模型の部品を組立てて居る 内に次第に中身が詰まって来て、「最終的に部品が中に入り切れなくなるのではないか」 と、心配になったほどです。 戦車の外見からは分かりませんでしたが装甲の厚みは大変なもので、前面の複合装甲の 厚さは200mmで、砲塔の前面は約300mmも有り、車体の被弾傾姿の効果から此れは500mm~600mmの鋼鐵に匹敵するとの事ですが、これでは車内空間が狭められるのは当然で、加えて隙間無く各種の機器類が収納された余裕の無い狭い戦車で、乗員も慣れるまで大変だったと思われます。 此れは広大な平地に於ける戦車の砲撃戦闘に対しては有効ですが、昨今の様相を見ると 最新式の「対戦車ミサイル」は目標に対して発射すると自動的に追尾し、戦車の弱点で有る天蓋を撃つ為に上空から垂直に落下して戦車の内部で炸裂、貯蔵された「半焼尽薬きょう」が誘爆を起こして戦車は跡形も無くバラバラになってしまい、爆発しなかった砲弾のみが戦車の残骸の上に積み上がって居る映像が放映されて居りました。 車体の前部と砲塔前部の左側は装甲の厚さを見る為に(朱色にカット)しました      22.3.22 旧独逸軍の タイガー戦車 しばらくご無沙汰しております。表記の模型が出来上がりましたので寫眞をお送りします。 何処も彼処も堅牢無比の構造で、殊に88mm戦車砲の威力は抜群のもので有ったとの 事ですが、驚いたのは「キャタピラ」の接地圧を下げる為に8本のトーションバーの車軸に片側3輪、計48枚の側車輪が付いて居た事で、此処に敵弾が命中した時や其の隙間に 泥が詰まった場合など、さぞかし大変な事と思われました。 戦車の模型を作って居るうちに本物の戦争が始まってしまいました。 孫子に「兵者詭道也」と有りますが、あらゆる汚い戦術が駆使されて毎日のテレビは見るに耐えません。武力行使を前にして「人道主義」も「國際条約」も「国連憲章」も制止効果は無く要は「強き者が勝ち、弱き者は負ける」の大原則がまかり通るのを目の当たりにしたわけで、現実の国際関係とは「弱肉強食」の野獣の如きもので有った事を改めて認識した次第です。 戦車の燃費とは通常の私共の車が12~15km/Lに対し、200m~350m/L くらいなのですから何百台もの戦車が広い欧州大陸を戦場として駆け回るには莫大な燃料が用意されて無ければなりません。 殊に「ソ連」の戦車などは後部に180Lのドラム缶を2~4缶ほど積んで居りますが、 今回の戦争でも、当初は「演習」と称して居たのに「戦争だぞ」と言われたソ連軍の戦車部隊はさぞかし困った事と思います。 左斜め前方から 主砲88mm戦車砲 砲塔斜めに煙幕擲弾筒発射器  左斜め後方から (砲塔側に予備キャタピラ)  砲塔内部  戦車の車体内部  変速機 運転席 床下の車軸 此処に8本の「トーションバー(ねじり棒)」を通す 12気筒ジーゼル機関  従輪(キャタピラの張力調整)片側28個の側車輪(接地用) 駆動輪  22.2.10 T-34戦車 旧ソ連軍のT-34ー85戦車 S=1/35(ウクライナ製 MiniArt)模型を製作しました。寫眞を送りますので御覧下さい。 今迄の戦車の内で最高に手間暇が掛かり約2か月を費やしました。 85mm戦車砲・12気筒ジーゼルエンジン・変速機構など戦車内部を正確に復元した模型で 部品が細かな上に点数が多く説明図は有るものの工作の手順が不明確・複雑なので其の都度組立順序を考えて、 塗装色の選定と部品の艶消し塗装を行いながら組上げました。 機会が有りましたら模型の実物を御覧頂きたいものです。    変速機 燃料タンク 12気筒ジーゼルエンジン  砲塔内部  22.2.8 製作中 暇つぶしに相変わらず戦車の模型を作って居りますが、精巧な模型でなかなか出来上がりません。 (ウクライナ製 「MiniArt」) 「ウクライナ」でそろそろ戦争が開始されそうで、ひょっとしたら此処で作った本物の戦車で 製作中の旧ソ連戦車 T-34 模型 S=1/35     22.1.21 文鎮 この程、九段から市ヶ谷へ移転した「偕行社」へ知り合いを訪ね、 明治40年代の「陸軍士官學校」と「雄叫神社」、 市ヶ谷の高い台地に在って學校外出の際は極楽坂、帰りは「地獄坂」と呼ばれた急坂を象った珍しい「文鎮」を贈呈する事になりましたので御披露を申し上げます。 なお、此の「文鎮」の裏側には「陸軍士官學校将校團」の文字が刻まれて居りますので御覧下さい。 (「偕行社」は旧陸軍の将校団体で有り陸軍士官學校出身者が多数を占めて居りましたが、近年の陸士出身者の減少に伴い、陸上自衛隊出身の方々が後継者として代替わりして其の伝統を継承しつつ有ります) 私事ながら私は永年「建設業」に従事して参りましたが、此れは或る改修工事の際に搬出された可搬式「廃材コンテナ」の中から偶然にも発見されたもので、清掃して台座を設置し説明の銘板を取付て斯様な形に整えました。 少年時代から軍事的な趣味を続けて来た者として、その浅からぬ不思議な因縁を感じて居る次第でございます。    22.1.1 謹 賀 新 年 謹 賀 新 年 旧年中は「メール」のお付合いを頂きまして ありがとうございました。 今年も変わらず宜しくお願い申し上げます。 令和 4 年 元 旦   宜しくお願い致します 21.12.31 戦車の模型を作りました しばらく御無沙汰して居ります。 またまた戦車の模型を作りました。 MiniArt (東欧ウクライナ製)M-3戦車 1/35 通常目にする様な戦車とは異なり形が複雑で、アマゾンから送られて来た箱の中には 説明用の38頁ほどの「パンフレット」が同封され、其処に細かく書かれた絵を見ながら 作るものです。やたらに部品点数が多く、実物の部品を模した細かなものばかりでした。 いったい何処からどの順に作れば良いのか迷いながら、小さなものは「ピンセット」で 掴んで楊枝の先に「瞬間接着剤」を(息を止めて)垂らし接着貼り合わせ、大概のものは プラモデル用の接着剤を使って組立作業を毎日毎日続けました。 悩んだのが色彩選定で、砂漠の砂の色の感じを如何に表現するか、迷彩の色の組合せ はどうするか、塗料の調合をして何度も試し塗りを行い、部品を組上げる度に塗装をして 艶を消し、ひまに任せて約一か月半を掛けてようやく完成したものです。 此の模型を作りながら「戦車」と言うものの構造を改めて勉強することが出来た次第で、 後日「インターネット」でM-3の実物の写真を見て、此の模型の精度が確認出来ました。 未だ戦車に搭載する大砲塔が開発される前の歩兵用戦車で有り、米国が製造して英国や ソ連にも供給されたとの事で、戦車として幾多の欠陥は有するものの機械的な故障が無く 殊に垂直渦巻スプリングの懸架装置が優れて乗り心地が良く、余裕の有る大きな車体で、 乗員の他に数名の兵員が添乗出来るもので、此の後に「M-4戦車」が登場するまで広く 使われたのだそうです。 寫眞をお送りしますので御覧下さい。 (模型は内部を見る為に要所を開ける事が可能です)   製作中 (室内床面に後部エンジンからの駆動軸のトンネルが通っている)  製作中 (航空機の様な星型空冷9気筒ガソリンエンジンが縦置きに設置)  機関部製作中 (操縦席が変速機を跨いで居る)  21.12.15 艦隊模型 平素は何かとお世話になって居ります。艦隊模型を作りましたので御覧下さい。 本年は真珠湾攻撃80周年で、NHKテレビでは盛んに当時の映像を流して居りますが、 いずれも「米国との無謀な戦争に突入した…」との敗戦感覚を元にしたもので、当時の 日本海軍航空部隊の実力を正当に評価したものは皆無でした。 私は30年前に「真珠湾攻撃50年記念」を開催して、当時御存命だった飛行機関係者 (雄飛会、甲飛会)をお招きしてお話を伺った事が有りました。 戦争そのものの評価はともかく、怒涛が荒狂う真冬の北太平洋を乗越えて遠路遥々と 大型空母6隻を中心とした31隻もの大艦隊を運用し、其の日は「飛行甲板の揺れ」が 片舷10度を越す波浪の中で360機もの大編隊の航空機を全機、無事故で発艦・収容 奇襲攻撃を掛けて見事に敵の艦隊を全滅させるなどと、肝心の米国艦隊ですら予想も 付かぬ大空襲でありました。当時、飛行部隊の総指揮官を勤めた淵田中佐は此の時の 事を「当時、仮に飛行乗りのオリンピックが有ったなら私の飛行隊が間違いなく金メダル を取って居りましたよ」 と、回想して居ります。 航空母艦を6隻も同時に使う航空攻撃など現代に至るも今だに「空前絶後」の事で有り、 当時の日本海軍の実力が偲ばれます。 近年の海上自衛隊では、まるで空母の様な全通型甲板の護衛艦を運用して居りますが 当初、此の型の護衛艦の建造に当たっては米国の高官の反対が有り「真珠湾攻撃」の トラウマを抱えた関係者の存在で禁止されて居りましたが、近年、その「トラウマ」を持つ人物が居なくなって、ようやく建造の許可が出るようになったとの事です。 この調子で我国が「空母艦隊」を保持して、尚且つ「自前の航空機」を持つようになったら米国としては(昔の事を思い出して)さぞかし薄気味が悪い事になるでしょう。 此の写真は「赤城」・「加賀」以下の空母艦隊で真珠湾攻撃機動部隊を再現した艦隊模型 ですが、(縮尺1/700洋上模型)わずかに2m四方の海面を設定した場所に展開する為に 軍艦相互の距離は大変短くなって居ります。 潜水艦隊は空母機動部隊のはるか前方を警戒し、全艦隊の長さは約30Kmくらいになり、 奇襲攻撃の為に無線が封鎖されて手旗・旗流・発光などの信号のみで大艦隊が運用され 「村上水軍」以来の日本海軍の見事な航海術が発揮されたものと思われます。 (空母6隻・戦艦2隻・重巡2隻・軽巡1隻・駆逐艦9隻・潜水艦3隻・油送船8隻 計31隻) 真珠湾攻撃空母艦隊模型冩眞  21.11.5 「扶桑」 (縮尺1/350) を改修しました 昔、造った軍艦「扶桑」 (縮尺1/350) を改修しました。お送りしますので御覧下さい。 軍艦模型の内では殊に形状が複雑で最高に難度の高い模型ですが、性能はともかく優美な艦容で有り、 戦前の「大元帥陛下」がお気に入りの軍艦で有ったとの事です。  艦橋前部 砲塔付近 (2番砲塔の後ろに角材が積んであります)  艦橋後部 「弾着観測機」付近  左舷の舷梯付近 主砲の基部上に演習砲  旧独逸軍、最強の戦車「キングタイガー」     21.11.1 キングタイガー戦車 「新型コロナ」で外出が制限されて家に閉じ込められたのを幸いにして 独逸軍の「キングタイガー戦車」(フルインテリア)が出来上がりました。 模型でも、実際に作り上った姿を見ると大きくて凄い迫力が有りますね。 模型の作り方説明書は絵だけで細かな説明は一切無しで製作者任せ 戦車に付いての或る程度の基本的な知識が無いと作れません。 ヨーロッパの戦車博物館や戦車マニアが集まって開催している戦車の 運動会の動画を参考にして塗装色を決め、迷彩は筆塗りで、艶消しは 「艶消しネオクリヤー」缶入り吹付塗料を使用しました。 71口径88mm戦車砲に加え前面装甲厚さ180~150mm側面80mm 総重量70T、V型12気筒水冷式エンジン690HP、最大速力38Km/Hr 当時の「ヨーロッパ戦線」に於いて此れに対抗出来る戦車は存在せず = だったそうです。       此れで旧独逸軍の主な戦車が揃いました。 「パンター戦車」 「タイガー戦車」 「エレファント重駆逐戦車」 「4号戦車」  21.7.12逆さまの大砲の話し 以前「17.12.27横須賀ベルニー公園の陸奥の主砲が逆さまで有る事」の記事にて 横須賀の「ベルニー公園」に設置された戰艦陸奥の砲身が、なんと「上下逆さま」で有り、尚且つ傾いて据付されて居る事を発見しました事を、レポートしました。 実は大砲の傍にその40糎砲弾を千葉県の海上自衛隊「第三術科学校」から持ってきて展示する 計画が進んで居るのですが、せっかく「陸奥」が建造された造船台の目前に設置された記念品として情けない思いがします。 この度は、据付けられた砲身がなぜ逆様なのかを改めてわかり易く説明しますので御覧下さい。 戦艦の連装主砲を納めた砲塔は内部が二つに仕切られて、砲の後方から見て「右砲の尾栓開閉軸」は右側に、「左砲の尾栓開閉軸」は左側に有ります。 また、尾栓を開閉する為の「歯車機構」(三角形のもの)は、それぞれ「尾栓開閉軸」のやや斜め上に納められ、その中には大小の様々な歯車が複雑に組み合って重たい尾栓の開閉を行います。 そして三角形の「歯車機構」には砲身に沿って前方から細い旋廻軸が接合され、砲身中央の砲身中央の「方向変換機」の 下部に設置された「水力発動機」の駆動力が確実に伝達されるようになって居ります。 此の水力発動機とは内部の旋廻軸を中心に3個のピストンが72kg/cm3の超高圧水で作動し、小型ながら途方も無い力を発揮するものです。 左砲 右砲  横須賀の臨海公園に据えられた砲身を見ると、その「尾栓開閉機構」の歯車が砲尾の右斜め下に有るがこれは砲身が上下逆さまに設置されたので、歯車が下側になっているのです。 此の歯車の正規の位置は砲尾の左斜め上で、「尾栓開閉軸」も左側に垂直に立つのが正しい位置で有る。 此の写真で、砲尾の上に有る黒い鐵は砲身の下に在る「ガイド」の一部で、此の砲身が逆様で有る事を示す。  大正10年頃に「亀が首試射場」で撮影された40糎砲 (此れは右砲である) 砲身の中ほどに手回し「ハンドル」が有り、その真下に尾栓開閉の為の「水力発動機」が設置され「ハンドル」の左側の砲尾方向には細長い「スピンドル」が伸びて「尾栓開閉機構」に繋がって居る  戦艦長門砲塔内の右砲 尾栓開閉機構(三角形)が右側のやや斜め上に有る  戦艦長門砲塔内の左砲 尾栓開閉機構(三角形)が左側のやや斜め上に有る  この際、正規の位置に修正して欲しいですね。 21.6.28 戦艦陸奥の副砲改修の件 「靖国神社」遊就館には瀬戸内海から引揚げた戦艦陸奥の副砲が展示されて居りましたが このほど砲の改修が行われて様相を新しくしました。 作業日数は当初の予想を遥に上回って10日に及び、鋼鉄の腐食は予想外に深く其の都度 「サンダー」や鑢で研磨を行い、元々の頑強な錆止めや上塗り塗装補修用の「パテ」の剥がし真鍮金属帯の補修研磨などなど作業が進む毎に次々に難しい作業が繰り返し行われました。 模型の製作とは異なって、当時の実物の改修は大変でした。 当時、副砲が設置された砲廊は兵員の居住区を兼ね、薄暗い室内で操砲や日常点検作業を行う為に室内色として白色に塗装され、円筒形の砲盾及び砲身は外舷同様に軍艦色でした。 館内に展示されて居た副砲は全て灰色に塗装されていたのですが、私の発案が採用されて 其の改修「アドバイザー」として立ち会いました。 其の写真をお送りしますので御覧下さい。 改修作業中  砲口内部の腐食された腔線  元の塗装等の削り取り作業 (元の赤い錆止め塗料剥がしに苦労しました)   作業終了後 軍艦色と白色に塗装 但し真鍮部分は塗装せず  砲口  円筒形の砲盾下部周囲の真鍮帯は一旦外して磨きを掛け、新しい真鍮製の「ビス」を使おうとしましたが、「ビス」の寸法もネジの規格も当時の規格とは異なる為に新たに「ピンバイス」を使い穿孔し直ししました。 此の砲盾が防弾鋼板(特殊鋼)で有る為に、なかなか孔が開かなくて難行しました。  砲身の砲廊内は白色ですが、射角曲金や「ボールト」の頭は塗装せず磨きを掛けました。 尾栓の開閉「ハンドル」の握り手は真鍮で有り、砲座の下部は真鍮部品が多数有ります。 円錐台砲架も室内色として白色塗装しました。   出来上がってから改めて見直しますと、これらの「白色」と「軍艦色」「真鍮色」「鋼鉄」との絶妙なバランスが見事で、塗り替え作業を行った甲斐が有りました。 資料価値が高まりましたね。 21.6.16 主砲砲身冷却装置 戦闘射撃中の砲身は熱せられて、そのまま射撃を続けると赤く焼ける迄に至り、 長時間に渡り砲身が過度に熱せられると尾栓迄も熱せられて装填操作にも支障を来し、 砲身の狂いが生じ命中精度が悪化し、場合に依っては砲弾の(筒内炸裂)が生起します。 此の為に様々な砲身の冷却手段が講じられて居ります。 発射速度の遅い野砲や戦車などに此の必要は有りませんが、 最近の海上自衛隊の速射砲などは砲身の外側にジャケットを巻いて 砲身の根本から水を通し冷却した水が先端から吹き出るようになって居ります。 この度は「三笠艦」などの主砲に対する「砲身冷却」についての文献を入手する事になりました。 此れは、元、防大教授氏のHP「海軍砲術學校」の「軍艦三笠考証の記録」に掲載されたもので、 下図の如く主砲の砲身に5インチ間隔に孔を開けた「消火用布ホース」を載せて砲身に固定し、 其の上から砲身上部に「キャンバス」を掛けて、甲板に設置されて居る「消火栓口」から圧力水(海水)を導き、 砲身の上にセットした「消火布ホースの孔から海水を噴出して砲身全体を水で冷却するものです。 「日本海海戦」の砲戦の真っ最中に、多数の孔を開けた「消防のホース」が主砲にセットされて戦艦の主砲の砲身冷却が行われて居たとは思いもよらぬ事でした。 これを模型の砲身に取り付けて と、思いましたが、それに付いての「説明文章」をつけなくてはならず、それに砲身は「模型軍艦」の主な飾りであり、砲身に「キャンバス」が被っていたのでは威容を損ねてしまうので… と、迷いました。  軍艦「朝日」 主砲砲身冷却装置   21.6.5 「エレファント」重駆逐戦車 しばらく御無沙汰しました。その後、お変わり無く元気にお過ごしの事と存じます。 「コロナ」の暇つぶしに模型を作りましたので写真をお送りします。 旧独逸軍の「エレファント」重駆逐戦車ですが、「ハイブリット」式の為に内部構造が 複雑で、今までの戦車の模型の内で最高に手間暇が掛かりました。 砲塔にキャタビラが付いた様なもので、水冷式の「ガソリンエンジン」2基で発電機を 廻して電気を作り、其れを左右2台の電動機に送り左右の駆動輪を動かすものです。 「ヒットラー」好みの重戦車で車体は重量が65トン、71口径88mm高射砲を転用し、 砲塔前部装甲板の厚さは200mmも有り、530馬力の内燃機関に230KWの交流 電動機を2基装備して時速30km/hで走行、電動機で駆動する為に変速機が不要で 無段階変速が可能 対枢軸国では此れに対抗出来る戦車が無かったのだそうです。 製作中      内部構造再現モデルは、リアル感が凄いですね。 21.3.1 「砲術年報」補足 平成10年6月に東京目黒の防衛研究所図書館で海軍の「砲術年報」を探し出し、100頁も有る年報を2回に分け複写して頂き、同年8月下旬にようやく全部を揃える事が出来ました。 「砲術年報」は帝國海軍が毎年刊行して関係部署に配布していたものですが主力艦の射撃を克明に記録したもので、主砲の命中率など国家機密に関わる事でも有り、厳重に秘匿されていたものと思われます。 防衛図書館には毎年の「砲術年報」が保存されて居りましたが、実施された年度に依ってその厚さ(頁数)が異なり、最も厚いのが大正13年度のものでした。 これは当時の摂政宮殿下(後の昭和天皇)御台覧の下、東郷元帥の立会いで大正13年8月下旬に房総半島沖で 実施された甲種(41糎砲の射撃)、乙種、丁種(夜間射撃)、丙種射撃の内、 甲種戦闘射撃の記録です。 これを見ると、戦艦の主砲の遠距離射撃というものが如何に難しいものであるかがお判りになると思います。 2万mの射程を取る為に午前~午後に掛けて半日以上を費やして海上に生じた霧の晴れるのを待ったわけですが、その上に考えさせられるのは其の命中率です。 なんと、「戦艦長門」は109発を撃ち命中はたったの9発、「戦艦陸奥」は88発を撃って命中は0だったのです。 これは何も日本海軍だけの問題では有りませんが、それにしても演習での約10%の命中率は実戦ではその半分になるのでは無いかとも考えられ、或る海軍関係者の話しでは公開演習での10%の命中率を上げるのは最高の出来なのだそうで、通常はせいぜい3~5%なのだそうでした。 洋上の遠距離射撃では直接照準が不可能なので、間接照準射撃を用いるのですが、これは「公算射撃」と言う、戦艦などに搭載された多数の艦砲の一斉射撃を行い、弾着点の周辺に円形に散布された(バラ撒かれた)多数の砲弾の何れかが敵艦に命中するのを期待する方法です。 その射法の例として、「初弾観測、二段撃ち方」と言う方法が有ります。 彼我の距離が不明確で有る敵艦の遠方に第一回目の斉射を行い、次に2回目に「下げ300」と令し射程距離を300m短くし、その2回目の発砲後直ちに3回目として同様な「下げ300」を令し、射程距離を計600m縮めて、敵艦をその300と600の間に捉えて弾着の狭叉を確認、次に「急げ」を令し斉射の連続を繰り返して命中弾を得るわけです。 例えば12門の艦砲の場合、此の様な射撃の試射だけで12×3=36発を要し、その後、命中まで繰り返される斉射を3回と仮定すると、計72発の砲弾が消費されるわけです。 しかしながら装甲された軍艦がたった一発で撃沈されるわけでは無く、射撃する砲の種類と攻撃を受ける艦種に依って廃艦、又は勢力を半減させる為に必要な命中弾の数量が下記の表の通り異なって居ります。 つまり、此れだけの砲弾を命中させなければ目的を果たす事が出来ないので、砲弾の必要数量は相当なものになり、一門あたりの砲弾の保有数は100発と言われて居ります。例えば戦艦大和は9門の砲数なので900発になります。    私の親類には海軍技術中佐(海軍艦政本部・第三部(電気)が居り、昭和12年頃の射撃演習の度に艦に乗り組んで遠くの洋上で行われる研究射撃に立ち会って居りましたが、其の都度、その命中率は0に近いもので、殊に追撃戦の場合などは殆ど当たらず、終いには、「こんな事を繰り返しても仕方が無いから、積んでいる砲弾を海に捨てて射撃を 行った事にして帰ろうではないか」などと射撃に関わった砲術関係者が言っていたそうです。 その後の昭和10年前後に「46糎砲」などと言う射程が4万mも有る巨砲を搭載した「戦艦大和・武蔵」の建造が開始され15年に完成しますが、戦前の光学器械に頼っていた時代に、気候変化の多い洋上で2万mでも大変だったのに、果たして4万mの先まで見通して照準射撃の出来る日数がどのくらい有るものでしょうか。 日本海海戦は射程5~6千mで行われた為に殆ど平射弾道で、砲の照準器も照門・照星式のライフル銃射撃の様なものでしたから命中率も高く、その後に「ジュトランド」海戦が生起しましたが、この時は砲の射程が1万m前後に伸延されて弾道は放物線を描く曲射弾道となり、それを見越して照準射撃をしなければならないので命中は難しくなりました。 此の海戦後に砲の射程は更に伸びて2万mを超え、射撃計算の諸元は自艦と敵艦の相対的な進路・速力・風向・風速などの外に地球の自転まで計算に加える様になって極めて複雑なものになりました。 当時は機械式の計算機(歯車の組合せ)にこれらの諸元を入れ、其の計算機の大きさは下の寫眞の様に約2m四方に及ぶ大きなもので、艦内の奥深くに在る発令所に設置されて20名程の人員で操作して居りました。 戦艦長門の発令所と機械式弾道計算機  砲術年報 表紙  実施経過、成績  研究員参加状況  運動計画  命中弾状況、弾痕図  弾着状況見取り図  弾着順序(1)  弾着順序(2)  これで戦争に勝てると思って、戦艦を維持増強をしていたのか、 これでも他国より優れていると思っていたのか、行きがかり上続けていたのか。 一体本音はどこにあったのでしょうか。 日本海海戦の物語があまりに素晴らしかったために、 神話になってしまったのではないかと思います。 21.2.10 三笠の砲塔模型の改修 此のほど表記の模型を三笠に展示しましたので、改めて写真をお送りします。 (但し、「緊急事態宣言」の延長で三笠艦は当分の間休艦の状態が続きます) 2年前に製作した「三笠艦」の砲塔模型が、柱と床梁に囲まれた建物の中に砲塔機構が有るような錯覚に陥るものなので、なんとか、此れが艦の中に在るような実感の伴うものにしたいと思い、昨年、三笠から「英国ビッカース社」の船体断面図を 貰って来て模型の全面的な作り替えを始めました。 今回は「三笠艦」の船体の竜骨を(スタイロフォームで)再現し、内部の水平甲鉄や舷側装甲などの厚い装甲板に包み込まれた砲塔機構の様子を「英国ビッカース社」の図面に基き作成したものです。 薄暗い艦内での展示を考慮して上甲板を大きく開き室内天井の照明の光が奥まで届くように床面の「透明プラ板」も切り開いて、内部の機構がそのまま視認出来るようにしました。 三笠艦から貰って来た「英国ビッカース社」の何枚かの船体断面図を見て、此れを如何に模型として表現するかと悩んだところ知人のHP(海軍砲術學校)に掲載されていた建造中の「戦艦日向」の寫眞を参考にしました。 「英国ビッカース社」の船体断面図 三笠の船体断面図  船体構造を作る上に参考にした寫眞です 神戸川崎造船所で建造中の「戦艦日向」 (HP海軍砲術學校掲載寫眞) 船体構造参考寫眞(HP海軍砲術學校掲載寫眞)     紆余曲折の末にようやく作り終えました。  三笠の照準器、照門~照星  三笠の砲塔の天蓋には照準の為の観測塔が有り、この観測塔の前面に此の様な照門・照星が設置されて居りました。 (英国ビッカース社の図面に依る) 日本海海戦当日の射程は5~6000mで殆ど平射弾道で有り、猛訓練で鍛え上げられた砲員は此の照門・照星式の「ライフル銃」の如き照準器で敵艦に狙いを付けて砲撃し、高い命中率を上げて「日本海海戦」大捷の基となりました。 殊勲の照準器であります。  「水中魚雷発射管室」を設けました。 三笠には2基の砲塔の前部水線下の最下甲板に前部・後部に分け計4門の発射管が有りました。  水中魚雷発射管は、船外の海水の流入を防ぐ為に大きなスリース弁を閉じてから発射管内に魚雷を装填し、付属筒の火薬の爆発力で魚雷を発射します。 (此の寫眞に見える大きなハンドルはスリース弁の開閉ハンドルです) 船体の竜骨と竜骨の間から船外に発射管を突出し、首尾線70度の角度に設置されて居ります。 常廣栄一さん(海将・元横須賀地方総監・元三笠保存会理事長)の遺稿集に依れば、 此の三笠の魚雷は、日本海海戦の際に敵仮装巡洋艦「ウラール」に2000mの射程で発射し撃沈したとの事です。 水中魚雷発射管室  此の魚雷発射管室は、下記の絵を参考にして製作しました (HP海軍砲術學校掲載寫眞) 水雷発射管の絵  素晴らしい出来上がりですね。 休館が解除になって、多くの人に見てもらいたいですね。 21.1.1 新年おめでとうございます 今年も宜しくお願い申し上げます 令和 3年 元 旦  「 コロナ」でマスクをして居ります  おめでとうございます 20.10.25 旧独逸軍「Ⅳ号戦車」の模型が出来上がりました 旧独逸軍「Ⅳ号戦車」の模型が出来上がりました。 此れが第二次大戦の時に電撃作戦で全欧州を席捲した戦車ですが、写真を 送りますのでご覧下さい 。 戦車の模型としては大変精巧なもので、細かい部品迄も几帳面に再現され 皮の中にぎっしりと餡子が詰まり「最中」の様にズッシリと重みが有る模型です。 模型製造会社は中国ー香港麦田模型玩具有限公司ですが、日本のメーカーで 此の様な「フルインテリア」模型は製造して居らず「インターネット」で入手しました。       どんどん進化しますね。 20.9.25 相変わらず模型を作って居ります。 「コロナ」で外出もままならず、相変わらず模型を作って居ります。 「フルインテリア」模型の米軍シャーマン戦車(M4A3 76W HVSS)を作りましたので ご覧下さい。(中国製、香港麦田模型玩具有限公司) 自衛隊でも未だ創設の頃に配備されて居り、東宝の怪獣映画で「ゴジラ」が出現すると 此の戦車が出動してましたが、映画のは此れほど精巧なものでは有りませんでした。 とにかく細かい模型で、内燃機関~シャフト~変速機、運転席の操作レバー、機関銃、 内蔵スプリングで後座複座可能な主砲、水平鎖栓式閉鎖機、砲塔内部、車体の懸架 装置はコイル式巻バネ、キャタピラは一個一個が組立式で車輪が接する箇所に黒色 のゴム板が貼られて本物の造りそのままで、何から何まで部品が詳しく精巧に作られ 製作用の説明書に従って部品の向き迄も合わせて組上げないと間違えてしまいます。 部品に予め塗装などしておくと、差し込む部品と受ける部品との寸法が僅かしか無い ので絶対に嵌まらず、部品の接着箇所には塗装が出来ません。 車体の汚し塗装は自信が無いので、米軍の基準色「オリーブドラブ」一色にしました。 模型の内部を見せたいので、車体や砲塔などの適当な個所を切り取ってその断面に 赤色の艶消し塗装をしました。これは模型製作指示書以外の「オリジナル」なものです。 完成までに一か月以上掛かってしまいましたが、「ソ連軍の戦車」 「旧独逸軍の戦車」 「米軍の戦車」 と、其々の違いを改めて感じた次第です。      小学生のころ、木製、モータライズ、ゴムキャタピラの戦車模型を作ったものから見ると 現在は、夢のようですね。 20.8.23 残暑お見舞い申し上げます。 「新型コロナ」感染対策の暇つぶしに(ロシア軍SU122自走砲 ウクライナ製 1/35)を作りました。 此の様な時に模型作りの趣味を持っていたのは大変ありがたい事です。      素晴らしい作品をいつもありがとうございます。 20.8.7 暑中お見舞い申し上げます。 暑中お見舞い申し上げます。 今年の夏は「新型コロナ」の感染防止対策の為に集会も面会も外出迄も制約を受けて、 なんとも窮屈な思いをして居りますが、お変わりなく元気にお過ごしの事と存じ上げます。 昨年から製作して何度も作り直しを繰り返して居た「記念艦三笠」の主砲塔構造模型が 此の7月始めから艦内の後部主砲塔跡の見学通路に面した場所に展示されて居ります。 此れは、艦内に保存されていた約120年前に「三笠」を建造した英国「ビッカース社」の図面を基にして、砲室・弾庫・火薬庫・揚弾薬機構・砲塔旋廻機構等の内部機構を復元 約1年を費やして製作したものですが、機会が有りましたら、ご高覧のほど願い上げます。    現状では見に行ける状況ではないので、写真で見学させていただきます。 20.7.3 記念艦の艦内に設置しました。 ご無沙汰して居りますが、お変わりなく元気にお過ごしの事と存じます。 横須賀市の記念艦「三笠」には数年前から年間約20万人を超える見学者が有り、 それらの方々からは艦上に有る大きな大砲に付いての質問が寄せられて居りました。 ご承知の通り敗戦後の三笠艦は艦上のマストや砲塔等が取払われ艦内の金属や 真鍮などの非鉄金属は盗まれて「スクラップ」と化し見るも無残な姿になりましたが、 当時の心ある国民多数の寄付金で昭和34年に復元開艦したものです。 此の大砲は、復元の際に厚さ6mm程度の鋼板で外郭だけを再現したものなので 中身は何も無く、まして、どのような構造で有ったのかなど知る由も無かったのです。 昨年3月に「三笠保存会」から主砲塔の構造模型製作の依頼が有り、製作を終えて 先日、記念艦の艦内(右舷後部中甲板の通路に面した場所)に設置しました。 これは「三笠保存会」から約120年前に建造した英国「ビッカース社の全ての図面を 借用し、新たに模型用の図面を描き、延10か月を掛けて製作したものです。 模型は、水道用塩ビ管・木菅・木棒・プラスチック板・木板・厚紙・真鍮線などを使用し 接着剤で接合、模型専用塗料を調合し刷毛塗り又は吹付け使用しました。 「三笠艦」は木造帆船の様式を踏まえ鋼鐵艦としての様々な近代的機械装置の発展 過程に有ったものと思われ、主砲の尾栓開閉装置、其の装填機構や駆動装置で有る 「水力發動機」も其の不備・故障に備え至る所に「手廻しハンドル」に依る人力機構が 有り、殊に砲塔旋回の為に砲塔の中心を貫く揚弾筒の周囲には計8本の梶棒が設置 され、緊急時には其の梶棒に8名の兵員が取付き押し廻し、其の旋回力を複雑な歯車 の組合せで伝達し砲塔を廻す機構が組込まれました。 日本海海戦の砲戦は射程が4000~5000mで行われましたが我彼の艦砲の弾道は 殆ど「平射弾道」で有る為に砲塔天蓋に装甲の必要は無く、天蓋には放熱・換気の為に 格子状の「スリット」が全面的に設置されて居りました。 射撃の照準装置は砲塔天蓋に設置された観測塔の前面に有る「レンズ」が嵌め込まれた 照門・照星式のもので、其の命中率は高く20パーセントを超えていたものと思われますが「日本海海戦」大捷の要因の一つに挙げられる殊勲の照準装置で有ります。 此れ等の形状は全て「ビッカース社」の図面に詳細に記載されて居り、模型はその図面に 基いて縮尺1:40で製作されて居ります。 「記念艦三笠」に来艦の節は是非、御覧頂きますよう案内申し上げます。     完成おめでとうございます。 20.6.7しばらく御無沙汰しました。 しばらく御無沙汰しました。 ようやく戦車の模型が出来上がりましたのでご覧下さい。 此の模型の「キット」は「フルインテリア・モデル」で価格も通常の2倍も高く、大変微細な箇所まで手抜き無く精巧に作られ、例えば「75mm戦車砲」の尾栓などは「垂直鎖栓式」で本物と同様な動きをするものですが、模型を組上げて行く内にそれら詳細な個所が次第に隠れてしまうのです。 軍艦の「砲塔模型」と同じように屋根や壁に遮られて全てを見せる事は叶わず、どの部分を「クローズアップ」するか自分で判断をしながら随所で部分的に内部を見せる為に車体を「カット」しました。         素晴らしい精度ですね。 ここまでの資料が欲しいですね。 20.5.14お元気にお過ごしの事と思います 世間は「コロナ」で大変ですが、毎日毎日部屋に閉じこもって誰にも 合わず一人で模型作りに励んでますから安心です。 「インターネット」で「アマゾン」から購入した独逸の戦車「PANTER」 中国製のプラモデルです (香港麦田模型玩具有限公司) 精度の高い鋳型が使われた精巧な模型です。  プラモデル作りは気楽でいいですね 集中できますね。 20.2.20 富士山 過日、富士山を見に行きましたので写真をお送りします。 東名高速道路 大井松田附近  箱根 富士見茶屋から  素晴らしい写真をありがとうございます。 古鷹製作中ですが四苦八苦しています。 富士の写真を見て気持ちを奮い立たせます。 20.1.14 3度目になった改修 先日は、展示の為に持って行った「三笠」の「砲塔模型」を再び家に持ち帰り、これで3度目になった改修を行いました。 「なにごと三度」と言いますが、我ながらよくも飽きもせずやっているものですね。 持って行った「三笠」の「砲塔模型」の完成寫眞と「ビッカース社」の図面を見比べて居たら、砲戦の際に最も重要な、言わば「射撃照準装置」の見落としを発見してしまったのです。 此の「ビッカース社」の図面を見ると天蓋の上に在る砲手用の観測塔の前に照門・照星が設置されて居ります。(なんで此れに気が付かなかったのでしょうか、) 砲塔断面図-1 (2)  下記の詳細図で此の照門は「接眼鏡」で有るようで、此れを見通して敵艦の位置を 特定・照準したようです。 砲塔観測塔詳細図 (2)  「ビッカース社」の砲塔平面詳細図 砲室平面詳細図 (3)  私は当初、此の左・右砲の砲手の席を「戦艦陸奥」の砲塔のように砲塔床面よりも下に有るものとして下の寫眞の様に作ったのですが、此の時代には未だ射撃用の「潜望鏡」が無かったので砲手の席は床面よりも上の天蓋に近い高さに在る事を発見して、さっそく解体して工作のやり直しを行うことになりました。  改修後の砲塔 砲手の席を床下から上に揚げ、手廻「ハンドル」や操作「レバー」を寫眞の様に改造 「観測塔」の前面に照門を、離れた箇所に照星を設置しました。 此の工作はなかなか大変でした。    素晴らしいです。 あくなき探求心、恐れ入ります。 20.1.1 明けましておめでとうございます。 旧年中はパソコンのお付合いを頂き大変お世話になりました。 今年もなにとぞ宜しくお願い申し上げます。  こちらこそよろしくお願いします。 19.12.15 考察 「三笠」の砲塔模型、続考察 「三笠」の砲塔模型 此の模型は英国「ビッカース」社の図面を元に製作しましたが、展示する以上、 其の外形が気になって他の模型などと比較してみました。 御覧頂ければ幸いです。 英国「ビッカース」社の図面   昔、NHKのドラマ「坂の上の雲」の撮影に使われた加賀の「元気劇場」に有った「三笠」を「インターネット」で調べたら、 砲塔の天蓋に有る円筒形(観測塔)の数は3箇所で、現在の横須賀の「三笠」には無い「換気ギャラリー」 と思われるものが設置されて居りました。 横須賀の「三笠」よりも真実性が有る模型で、どうやら取り壊されてしまったらしいのですが、できれば見に行きたかったと思います。 加賀の元気劇場の「三笠」の砲塔  現在の横須賀の「三笠」  加賀の元気劇場の「三笠」の砲塔 砲塔の天蓋にギャラリー状のものが有ります  横須賀の「三笠」 円筒形(観測塔)の数は4箇所で、砲塔の天蓋に「ギャラリー」状のものは有りません。  敗戦直後の「三笠」の砲塔 (観測塔)の数は現在の「三笠」と同様に前方に3か所、後方に1か所の計4箇所ですが、形状が異なります。 砲塔の天蓋に「ギャラリー」状のものは設置されて有りません。 敗戦直後の三笠  艦内に展示された「三笠」の模型  今回、「ビッカース」社の図面に沿って製作した「三笠」の砲塔模型  続考察 「三笠」の砲塔模型 現在の「三笠」の砲塔が作られる前は、下記の図面に描かれたようなもので有り、 基本的に「三笠」の砲塔は此の様にあちらこちらに手動機構が有りましたが、 此の後、「水力発動機」や「連鎖装填機」が実用化されて、従来の手動的なものに代わられました。   機械化が進んだ砲塔   日露戦争後の大正年間の「三笠艦」は未だ現役でした。 この間に「ジュトランド海戦」が勃発して砲戦距離が伸び現役艦で有る「三笠」の砲塔も改良が加えられたものと思われます。 砲塔の天蓋に設置された観測塔の形状も当初のものは円筒形でしたが、砲戦距離の伸遠に伴う光学機器の進歩でそれを内蔵した観測塔の形状が変わって敗戦時の寫眞に有るような姿に変換したのでは と、思われます。 ところが、昭和42年の三笠の復元時に其の変換した観測塔は既に亡く(其の形状を誰も知らず)、今日復元された三笠は元々の円筒形になってしまっているのでは無いかと考えられます。 なるほど戦前の三笠の砲塔は、近代化改装による、最終形態だったのですね。 19.12.9 おおなみ会報告 当日の展示会に出展された(模型を作る上で参考になる)鮮明な寫眞を撮って来ました。 戦艦「山城」又は「扶桑」 (大正期) 艦上で足にゲートルを巻いた「寫眞師」が、三脚を立てて撮影をしている珍しい写真です。  軍艦「高雄」の軍艦旗掲揚式 短艇の搭載架台上端の「緩衝材」が見える寫眞で、此れは大変参考になります。  巡洋艦「足柄」の左舷測に「鍵十字」のマークが有り、独逸「キール軍港」を訪問した時のものと思われます。 艦上の防水扉の補強の形状などが判ります。 私の模型も此の写真を見て修正しなければならなくなりました。  出品作品 1:350の赤城の模型は約1年近く掛け「エッチング」が物凄く大量に使われて 製作に苦慮した超大作で、もう二度と作る気は起きません。             三笠の模型ですが、どうしても気になって砲身の手直しをしました。 (艦内の展示は12月20日以降になるとの事です)  19.11.13「三笠」の艦内に展示される予定です 私が寄贈した砲塔模型にはLED照明が設置され、「アクリル」の大きなカバーの中に納められて早ければ12月半ばから「三笠」の艦内に展示される予定です。 射程150Kmの範囲に有る敵艦に対する現在の護衛艦の「ミサイル」は百発百中なのだそうで、其の護衛艦に搭載された125mm小口径単装砲は防御用「ミサイル」の予備に設置されて居るもので、ご承知の通り砲の時代は既に過去のものと化して居ります。 射程20Kmに於ける命中率がせいぜい5/100程度で有った戦前の大口径砲は古代鉄砲と仇名されて、現代では見向きもされなくなってしまいました。 まして明治時代に建造され要所要所に人力を要した「三笠」の砲塔機構など、いったいどのように説明したら良いものか、模型を見て頂いて納得して頂ければ幸いです。 戦争の生々しさを、実感してもらえればよいですね。 19.11.11「三笠」の砲塔模型の一部を修正 「三笠」の砲塔模型の一部を修正しましたのでお送りします。 英国「ビッカース社」の図面には砲塔の天蓋に「面格子」状のものが有り殆ど上面一杯に設置されて居ります。 同社の砲塔断面図にも此の「面格子」の断面が描かれて居りますが、其の目的や機能が判然としません。 また、此の「面格子」は現在の(戦後復元された)「三笠」の砲塔にも設置されて居りません。 「三笠」の復元時には此の「ビッカース社」の図面が参考にされたものと思って居りましたが、此れは果たしてどのような理由で割愛されてしまったのでしょうか。 通常の砲塔の上面は装甲で覆われているものですが、「三笠」が現役の頃の砲戦距離は5000m前後であり射撃の弾道は殆ど平射弾道で有った為に砲塔の天蓋にまで装甲を施す必要が無く、返って、真夏の日射に依り鋼鐵の天蓋が焼けて密閉された砲塔内部の室温上昇の為に排熱する必要が有り、此の面格子は室内の熱気を外気に向けて放熱する為のものでは無いか と、思われます。(当時は未だ送風装置が無かったのか)  今回の改修箇所  下の寫眞は黄海海戦時に「三笠」が砲塔正面を直撃され損傷を受けた砲身を交換している時の寫眞ですが砲塔天蓋の面格子を取り外して交換作業が為されて居ります。 なお、損傷を受けた前面の装甲は現地で特殊な工法で溶接され応急処置が施されて戦場に復帰しました。此の特殊な工法は現在でも鉄道線路の補修工事に活用されて居ります。 砲身交換作業  敗戦時に米軍の管理下に有った頃の「三笠」 戦前の「三笠」の砲塔は据付時の重量節減の為に重い実物は陸揚げして前面の三笠公園に展示され、艦上には複製の砲塔が設置されて居りました。 此れは砲塔も砲身も木製で有ったらしく、戦後の解体時の寫眞では砲身が(のこぎりで) 切断されて居ります。 戦前作られたダミーの砲塔上の観測塔の形状は「ビッカース社」の図面とは異なり円筒形に非ず矩形(望遠鏡が内蔵)になって居り、其の数も3か所から4か所に増えて居ります。 其の内訳は、左砲俯仰手・右砲俯仰手・砲台長席の3箇所で、旋回手を加えて4か所と なりますが、「ビッカース社」の図面に依ると旋回手の席は無く計3か所で、此れは砲台長が兼務していたのでは無いかと思われます。 敗戦直後の三笠 H30,9,8,  敗戦後に解体された時の砲塔と砲身 砲塔の壁体は御覧の通り木板が貼り合わされたものです。 ダミー砲身の切断撤去作業  此の模型は砲口から砲腔栓が外せるようになって居ります  砲腔栓  戦闘行動中には砲口から此の砲腔栓を外して航海しますが、 荒天の場合は前甲板に設置された砲塔の砲身内に多量の海水が入り込み、 射撃の為に尾栓を開けた途端に砲身内の多量の海水が砲塔内になだれ込み、 砲塔内はずぶぬれになります。 砲塔直下の換装室にまで海水が入らないように砲塔の床面には換装室との間に「汚水蓋」が設置されて居り、換装室から登って来た「砲尾弾薬匡」は、其の「汚水蓋」を跳ね上げて砲塔内に登ります。 船の科学館の模型も、砲塔の天蓋は格子になっていました。 なぜ実物に再現しなかったのでしょうか。 砲腔栓は参考になります。 19.10.7三笠の大砲の模型製作終了 表記「三笠」の砲塔模型製作がようやく終わりましたので、其の完成寫眞をお送りします。 上甲板(露天甲板)は木甲板で、分厚い鋼鐵の装甲板を赤色で強調して居ります。 この砲塔は非常時には人力で旋回させる為に砲塔中心部分の中央揚弾薬匡(円筒形)の 周囲に8人分の梃子棒が用意され、其の梃子棒を8人が押して廻り歯車を介し砲塔周囲の ラックギアを介して砲塔を廻す仕組みになって居りますが、その歯車にはものすごい力が 加わり、歯車の歯がボロボロに欠けてしまうのではないかと思われます。 が、なにぶん英国「ビッカース社」の図面に描かれている事なので、其の通りに製作しました。 昔、日本海軍が技術導入の為に英国に発注した戦艦「金剛」が、その後の改修工事の際に 当時、日本で使っていた「ドリル」では「金剛」の船体に穴が開かなかったとの事で、 今回、同じ英国で建造された「三笠」の模型を作りながら英国で作られた歯車の加工精度や金属の強靭さを改めて思い知らされた次第です。 此の模型は「ビッカース社」の図面を元に約6箇月を費やして製作しましたが、図面に忠実に作り過ぎて複雑になってしまいました。 揚弾薬機構、砲塔の旋回装置や砲弾の運搬、尾栓の開閉、砲身への装填など機力と人力が 併用されて居る為に余計に複雑になり、尚且つ、歯車の組合せや多くの機器類の姿が表から見えないのです。其の為に透明なアクリル板を多用して透けて見えるように心がけたのですが、そこまで照明が届かないので薄暗くて物の形が判らず、せっかく図面通りに詳細に作った部品の姿が見えないのでは何にもなりません。 と、言って、それらを省略してしまっては砲塔機構を説明する模型としての本質を損なう事になりこれが製作上の悩みでした。      確かに、素人にはわかりにくいかもしれませんが、近代軍艦は、 かくもメカの塊であることを知ってもらうには最適かもしれません。 19.9.26三笠砲塔模型進捗状況 -4 毎日のように模型の前に座って製作に取り組み、ようやく此処まで作りましたが、まだまだ終わりません。 見たことも無い砲塔模型を作るのに頼みとするのは百年前の図面だけ、 それを眺めて想像を巡らして軍艦の砲塔と言うものがこんなに複雑だったのかと 改めて思い知らされた次第です。 その製作進捗状況寫眞をお送りしますので御覧下さい  これが「砲塔旋廻機」です。拝借した英国「ビッカース社」の図面を読み取って製作しました。 3気筒の「水力原動機」が左舷・右舷側に計2台設置されて居り、 また、中央揚弾薬匡(透明な円柱)の周囲を8本の梶棒が取り巻い て非常時には8名の作業員が梶棒を押して廻り砲塔を旋回させる事が 可能なようになって居り、電動機も併設されて居ります  これは帝國海軍時代に海軍機関學校で使われた「機関術教科書」に掲載された 「水力発動機」の図面ですが、此れを模型として形作る為には 何処をどの程度省略し、どの部分を強調すれば良いのか、頭の痛いところでした。  全体像が見えてくると、改めて大変な仕事ですね。 進行状態を拝見すると、自分の進行の遅さに打ちのめされます。 19.9.6三笠砲塔模型進捗状況 -3 砲弾や火薬缶を庫内で運搬する為のレールや人力運弾装置が ようやく出来上がりましたので、其の写真をお送りします。 牽引ロープの「手動式巻取り機」や「水圧ピストン」及び「ピストン」の吊下げ架台など 何度も作り直しを繰り返し、ようやく自分で納得したものを此の弾庫・火薬庫に納めた 次第です。 「ロープ」や「ワイヤー」は図面から読み取れず張り方不明で省略しました。 弾・火薬庫  火薬庫  弾庫  (内緒の話し) この部分の製作だけで約一か月半が掛かってしまいました。 模型製作の手がかりになるものは大昔の「ビッカース社」のざっとした平面図と立面図だけで、 これを見て立体的な構図を頭に描きボール紙で仮の形を作って、それをしばらく眺めてから自分の気に入るまで何度何度も作り変え、納得ができたら、プラ板やボール紙に(三角法)でパーツを描き、切り取って組み立てて、弾庫や火薬庫内に納めてみて、それが、他と大きさのバランスが合うようだった「OK」する。を、繰り返すので時間が掛かる訳です。 自分でも「キャド」で部品の図面を書きましたが、その通り作ってみると他の要素の為に「バランス」が取れなくなって使い物にならず、結局、現場に合わせて其のものの試作品を作って合わせる、の繰り返しになりました。 此の「砲塔模型」では、此の「弾庫・火薬庫」が此の模型の質(本物らしさ)を支える大事な部分で、ここまで作ると、後は気楽になります。 「ロープ」や「ワイヤー」は難しいですよね。 2019.8.22 三笠砲塔製作記3 目下、三笠艦の砲塔模型を製作して居りますが、弾庫・火薬庫が出来上がりましたので寫眞をお送りします。 下の(ビッカース社の)図面を参考にして作りましたが、なかなかたいへんでした。 これから砲弾や火薬缶を庫内で運搬する為のレールや人力運弾装置の製作に取り掛かります。     いつもながら平面を立体にする技術に感服いたします。 2019.8.5 暑中お見舞い申し上げます 大変な暑さが続きますが、お変わり無くお過ごしの事と 存じ上げます。 山中湖の「ひまわり」の寫眞をお送りします お体を大切に暑さを乗り越えて下さい。  三笠砲塔製作記2 2019.7.25 試行錯誤の連続です。(嘘から出たまこと) 製作の為になるような図面など無いのだから、実際にものを作ってはそれを見直し、 理屈やイメージに合わ無ければ壊し、また図面を見直しヒントを得て、形を想像して ものを作り、全体のバランスを考慮しながら取り付ける の繰り返しです。 砲弾装薬の装填機構や尾栓など想像の産物で、まだ機械化される前なので手動式 の機構なのです。これから作る中央揚弾薬装置など機械の部分も人力装置も有る のですから、いったいどういう事になるのか。 我ながら、毎日毎日飽きもせずに此処まで作ったものですね。(執念の塊のような) 砲塔側面の全景  砲塔正面 (此の後、全面装甲板を設置し砲塔周辺の装甲板の厚みを表示し、塔内の砲弾運搬クレーン軌条、手摺などを取付ける)  正面斜め方向 砲身 及び砲架(滑り座) 駐退機 尾栓と其の手回し開閉機構  模型の火薬缶 英国ビッカース社の図面に依ると、此の火薬缶は金属に非ず「フアイバー製」のもので、 下に掲載した実物の火薬缶(寫眞)を模型にしたものです  火薬缶の実物(フアイバー製)  砲弾・装薬の装填機 及び装填架(伸縮式) 砲塔内予備砲弾 工具箱 砲室内斜め方向  砲口栓  一応、砲塔模型の表に出る箇所は作りましたが、いよいよ此の砲塔を動かす部分その他の製作が始まります。 ご支援ください。 立体は素晴らしい。 三笠砲塔製作記1 2019.6.7 目下、三笠の模型製作図を作って居ります。 せっかく図面を作ってもその通り工作できないのでは困りますから、実際に 其の機械の部品を作ることが可能かどうか検討しながら作図するようにして居ります。 三笠の砲塔平面図 模型の縮尺は細かい箇所でも見えるように1:40にして、透明プラ板を使い 色の塗分けをして、出来るだけ「砲塔機構」の中が判るようにします。  砲塔断面図  砲塔旋回機 これは、まだ中途半端な図面です。 (中央は人力旋回機です、計8人がかじ棒を押して中央揚弾薬筒の周囲をグルグル廻って歯車を回し、ギアの噛み合わせで砲塔を旋回させる機構です) 恐らく此のような組合せだろうと考えて作図しました。模型とは立体的なものなので具体的な形がわからないと作る事が出来ません。 これなど、具体的な図面も資料も何も無いのだから全て私の想像で作ることになります。  弾庫・火薬庫の平面図 主砲弾の数が74発で装薬が116個なのですが、いったいこれで良いのでしょうか  三笠砲塔製作記2 1019.6.19 表記の件、少しづつやって居ります。 塗装には未だ遠く下地のままですが、状況寫眞を送りますので御覧下さい。 使用材料です ホームセンター売っている市販品で、これ以外に0.5mm 1.0mmのプラ板が有ります。  砲塔の床板に砲耳軸受けを設置しました 砲塔原型  砲身の受け台(滑台)で、射撃の際に砲身は滑り台の上を滑走して後座します 36センチ砲までの受け台は此の形式で、40センチ砲以上は砲鞍(砲身を抱き抱える形式)になります 此の滑り台の真下に駐退筒が、後方の左右に複座機が設置されます 砲身受座(滑り台)   砲塔に砲身をセットして納まりを確認しましたが、此れでひとまず安心です  砲身の滑り台の状況  いよいよ形になってきましたね。 ますます楽しみです。 19.2.18 「アルバム」 これはだいぶ昔の話になりましたが、 或る時、私の友人が「これは親父の「アルバム」なのだが、 親父は此の俺に此の「アルバム」の事を何も話さない内に 亡くなってしまったのでいったい何の寫眞なのか分からない。 見れば軍艦の寫眞などが入っているし、あなたは詳しいから見れば判るものと思うので」と、此の「写真アルバム」を預かりました。 その寫眞を見て驚きました。 親父さんはその軍装寫眞から「兵曹長(准士官)」と思われ 軍艦「山城」に乗り組んで居る時の寫眞、 その後、航空隊に勤務したり、教官を勤めた時に撮った寫眞でした。 昔のフイルム寫眞はキメが細かく「スキャナー」でデジタル化すると 驚くほど鮮明なものになります。 「稲風便り」で多くの海軍ファンに見て頂き、模型作りの参考になれば幸いです。 (但し、所有権が有りますので、転載は禁止します) 軍艦「山城」の「アットホーム」です。 大正時代ころの寫眞らしく、着物を着た大勢の家族が乗艦して 集合地点と思われる前甲板の一番砲塔の上に集まり、 周辺には「砲塔」に登れなかった年老いた母や父、学帽の子供などが 家族の兵隊さんと待ち合わせて、まるで村祭りのような雰囲気の寫眞です。 砲塔の上には艦内の水兵が此の日の為に「集合地点の目印」として建てたと思われる模型の灯台が有り、 その下の砲塔の壁面には、「砲塔ガ崎灯臺」「第一分隊」 の貼り紙が有ります。 従来、厳めしい「軍艦の姿」を見て来た私どもには 何となく「微笑ましい」親しみが持てる寫眞ではないか と、思われます。 軍艦山城慰安会  「臨戦準備」の光景  油と石炭の混焼缶であった頃の戦艦「山城」の石炭搭載作業  軍艦「妙高」進水式 横須賀海軍工廠 御座所に礼装の「満州国皇帝陛下」  大変貴重なお写真ありがとうございます。 19.1.1 新年おめでとうございます 新年おめでとうございます 旧年中は何かとお世話になりました。 今年も変わらずお付き合いの程、お願い申し上げます。 平成31年 元 旦  よろしくお願いします。 18.9.25第10回艦船模型合同展示会 過日は「艦船模型合同展示会」を見て参りましたが、中でも此れが1/200なのかと、 思われる極めて精巧な模型が展示され、未だ此れほどの見事な軍艦模型を見た事が有りません。 俗に、「上には上が有る」などと申しますが、その戰艦「扶桑」と「長門」の主要部分の写真を送りますので、詳細に御覧下さい。 甲板上に搭載された内火艇やカッターを載せる受け台に木製の当て木を取付け、 受け台支えのトラスまで表現した1/200模型は、恐らく此の作品だけと思われます。 戰艦 「扶桑」 S=1/200 前甲板 錨鎖甲板  前艦橋周辺  前艦橋 航海艦橋周辺  煙突・探照灯台周辺  前艦橋頂部  前艦橋基部  戰艦 長門 S=1/200 前艦橋  前艦橋基部 二番砲塔周辺  煙突周辺・後部艦橋・後艢  めげずに頑張って作りましょう。 18.8.22 軍艦「扶桑」の大改修 ご無沙汰して居ります。 今年の異常な暑さも次第に和らいで来たようですが、お変わり有りませんか。 暑いので、家から出ないで冷房の効いた部屋に閉じ籠り、昔、作った模型の 改修をやって居りました。 4年前に「扶桑」のプラモデル(1/350)を改造して三番砲塔の上にカタパルトを 設置しましたが、その周辺が「昭和13年」で、艦橋が「18年」のままで有ると言う チグハグな点が以前から気になっていたのです。 今回は、有名な「シコルスキー」先生の絵を基にして、尚且つ、諸先輩の作品を 参考にしながら市販の「プラ板」其の他を使って改修に取り組みました。 艦橋の高さと後部マストとのバランスなど実物の写真を何度も見直し、その都度 「作っては壊し」を何度も繰り返して(苦労の跡)が滲み出て居る次第です。     18.5.22 横須賀軍港 最近、米軍「B-29」の爆撃について研究をしている方から下のような写真を頂きました。 「横須賀軍港」のほとんど全景のような冩眞で、米軍が撮影したものです。 造船台や1号~6号のドック、海軍工廠の施設、海兵團や横須賀海軍砲術學校・海軍工機學校などの校舎や三笠艦が良く分かる冩眞です。 左側の矢印の箇所に艤装された「長門」が繋がれて居ります。  上記の冩眞の長門の部分を拡大したもので、その左側に200頓クレーンが見えます。  18.5.7長門型戰艦の「火薬罐」 以前、長門型戰艦の「火薬罐」の事を掲載して頂いた事がありましたが、 なんと、此の世に火薬罐は他にも有り、実は今年の1月末に旧知の靖國神社の関係者から連絡が有って「靖國神社に火薬罐が奉納される事になったので確認に来てもらいたい」との事で、検証に行って来ました。 冩眞をお送りしますので御覧下さい。 奉納品の火薬罐 防空壕から発見されたものとは異なり極めて保存状態が良く、 昔、軍艦に搭載された頃は銅製品として磨かれてキンキラキンだったそうです。  記事(私が話した通りに書かれた)  長門型戰艦の弾・火薬庫  今から約20年前に東京大田区で偶然、防空壕から発見された「火薬罐」  (余談) 当時、この「火薬罐」の発見者は或る人物から(2缶を20,000,000円で買い取る)と言われて、「これでバブル期の負債の清算が出来る」 と、喜んでいたのですが、御本人が亡くなってしまい此の二千万円の「火薬罐」が会社の倉庫に取り残されてしまいました。 仮に屑屋に売ると80kgの銅製品として買取り価格は5万円だそうで、その「歴史的な価値」も何も無くなってしまいます。 大田区の 火薬罐も有効に活用できるといいですね。 18.4.4近況 重巡洋艦「妙高」の模型(1/350)が完成しましたので、写真を御覧下さい。 諸先輩の作品や実物の写真を見て(作っては壊し)の連続で、5カ月間も掛かってしまいました。 58年前の高校1年生の頃に「静岡理工社」の1/200「妙高」の模型を作って以来の事で 、当時は模型店に頼んで取寄せた大きな段ボールの箱の中の材木をセメダインで接着して(毎晩の様に)カンナで削り出し、サフェーサーで目止めしてラッカーを塗り、細いアルミ管でマストや砲身を作り、甲板の「リノリューム」は、ケント紙を塗装して一枚一枚貼り合せて感じを出しました。 なにしろ当時は資料が少なく、参考にしたものは「写真集ー帝國海軍」に掲載された昭和12年に英国に派遣された巡洋艦「足柄」(第一次改装後)の記録冩眞だけが頼りでした。 以来、再び「妙高」の模型を作ったわけですが、感無量の思いが致します。     58年前に作った「妙高」の模型(1/200)   おめでとうございます。 子供の頃,静理のキットは 欲しかったけど買えなかったです。 ピンボケが残念。 18.3.17近況 御無沙汰して居ります。 昨年11月から着手の1/350巡洋艦「妙高」(フジミ)が何度も作り直しを繰返してようやく此のくらいになりました。 まだまだ未完成ですが、冩眞をお送りしますので御覧下さい。 「プラ」本体と「エッチング」との取り合いに時間が掛かり、前部マストも後部もキットでは腰が弱くて通信線が張れないので、市販の「SUS鋼線」で自作しました。 これから短艇のロープ掛け・高角砲の射界制限枠・観測飛行機の製作・伝声管の設置 舷側の手摺り・繋船桁・通信線・揚旗線・軍艦旗・信号旗の掲揚・通信線の展伸などなど やる事が沢山あります。   17.12.27横須賀ベルニー公園の陸奥の主砲が逆さまで有る事 平素は「大砲のファン」としてお世話になって居ります。 今年の3月に横須賀の「ベルニー公園」に設置された戰艦陸奥の砲身が、なんと「上下逆さま」で有り、尚且つ傾いて据付されて居る事を発見しました。 どうでも良い事ですが、せっかく「陸奥」が建造された造船台の目前に設置された記念品として情けない思いがします。 これは、元々東京の「船の科学館」に設置されていた時の形状のまま横須賀に移動したので、船の科学館時代から既に傾いて逆さまで有ったわけですが、その状況について説明を記述しましたので御覧下さい。掲載写真に「番号」が付きます。 ①現在の横須賀ベルニー公園に多少傾いて設置された「戰艦陸奥」の主砲の冩眞です。 これは「右砲」のように展示されて居りますが、実は「左砲」なのです。 砲身の左斜め下に見える鋼材の切れ端は砲塔内に設置されていた時の砲尾揚弾藥匡 上げ下げ用ワイヤーの「ガイド」の跡で、海中からの引揚げ作業の関係で切断されたものです。  この巨砲が製造された時に尾栓取付板に刻まれた刻印には「右砲」又は「左砲」、加えて「上」と表記されて居り、二連装砲の砲身として左右の何れに用いられても良いようになっておりますが、問題は、現在の横須賀に設置された砲身が、砲塔内に設置された時に比較して、上下逆さまにに設置されている事です。 ②横須賀に設置された砲身の尾栓部分拡大冩眞  下の写真は陸奥の同型艦「長門」の砲塔内部を撮ったものです。 尾栓を開閉する為に尾栓内部の歯車を動かす為の旋回軸が砲身の尾栓取付部分右上の「三角形部分」に砲身の前方から差込まれて居り、此の旋回軸は④の冩眞の通り砲身の下方に設置された「水力発動機」で駆動され、其の「トルク」で尾栓内部に組み込まれた歯車を旋回させて重たい尾栓の開閉を行うので有ります。 ③戰艦長門の砲塔内部冩眞(右砲) 尾栓の左側に外側に三角形に突き出たものは「砲尾揚弾藥匡」上げ下げ用ワイヤーのガイドで、今回、横須賀に設置された戰艦陸奥の砲身の左下にも此れが着いていた跡が有ります。  ④大正7~8年、呉海軍工廠「亀が首試射場」に於ける第一号砲の記念写真。(手前は41サンチ砲弾と8糎単装高角砲) 此の写真は41サンチの砲身を右側面から撮った写真で、砲身の中央に尾栓を手動で開閉するハンドルが有り、その真下に「尾栓開閉用水力発動機(7.5馬力)」が有ります 。 開閉ハンドルの左側から後方に向かい旋回軸が伸びて尾栓の開閉ギアに連結されて居りますが、この発動機の「トルク」で重たい尾栓の歯車を廻して尾栓を開閉するのであります。  此の尾栓内部の歯車が組み込まれた「三角形」のギアの部分は、③の冩眞の様に砲身の斜め上に設置されているのですが、現在の横須賀に設置された砲身には此の「三角形部分」が、なんと、斜め下に在るのです。 ⑤横須賀に設置された砲身の尾栓部分冩眞  この事は、此の砲身を上下回転させて尾栓を左側に持って来れば符号が合う事になり、 此の尾栓の上に在る黒く塗られた鋼材(引揚げ解体時の切れ端)は、砲身が後座・複座する時の「ガイドレール」の末端で、本来は砲身の下に在ったものです。 (参考)長野県、聖博物館の陸奥の砲身 (これは右砲です)  ⑦ 此の写真は私が作った長門型戰艦の砲塔模型ですが、これを御覧になって砲身の左右の正しい位置をご理解下さい。  正規の位置に修正して欲しいですね。 18.1.1 新年おめでとうございます。 新年おめでとうございます。 昨年はメールのお付き合いを頂きましてありがとうございました。 今年も宜しくお願い申し上げます。 平成三十年 元 旦 昨年11月、アマゾンに依頼し取寄せたフジミ模型の重巡洋艦「妙高」に 取り組んで居ります。中国重慶市から直送の「エッチング」が14枚も有り 「プラ」との整合・調整に時間を費やし、今年の4月ころを完成期日目標 として居りますが、なかなか捗りません。 17.11.8 「六義園」 すっかり寒くなって来ました。 今回は趣を変えて 東京「六義園」の鮮やかな紅葉の写真をお送りしますので御覧下さい。         フジミ模型の1/350重巡洋艦「妙高」の製作を開始しました。 最近のプラモデルは鋳型の精度が格段に上がり、昔のものとは比較になりません。 「エッチング」は中国の模型店(鷹羽模型)から直送され 前回造った「高雄」型の2倍くらいの枚数が有ります。 完成は来年の3月頃になると思われます。  素晴らしい紅葉ですね 。 17.9.17 「長門型戰艦」の火薬罐 以前(20年前)偶然にも東京都内で発見され雑誌(学研・太平洋戦史シリーズ)に掲載された後行方不明になっていた「長門型戰艦」の火薬罐が都内に健在していた事を報告します。 大切に倉庫に保管されていたのを冩眞に撮って来ました。カメラが良くなったので、昔撮ったものよりも鮮明でまるで別物のようです。 ところで、最初の所持者が亡くなってしまい引き継いだ人も次第に高齢化して、 「さて、これからどうしようか」との相談を受けました。 重たい火薬罐(80Kg/缶)をいつまでも倉庫に置くわけにも行かないので、 何れは鉄屑屋に売られてしまう事になりますが、 この貴重なものが消滅してしまうのは何とも。 火薬罐  火薬罐  火薬罐の内部は黒うるし塗りで、防湿と静電気対策が施されております。 火薬罐内部   貴重なものが、見つかって喜びたいですが、どうなってしまうのか 心配ですね。 今の日本では、大和ミュージアムが、ベストですかね。 17.5.20 箱根、「芦ノ湖」の湖畔「山のホテル」のつつじを見に行って来ました。写真を送りますので御覧下さい。      素晴らしい眺めですね。 17.5.5 「赤城」がようやく出来上がりましたので、報告申し上げます。 今年の元旦から作り始め(定年後の暇つぶしに)朝から晩まで 悪戦苦闘の毎日で4か月も掛かってしまいました。 何とか恰好は付きましたが「ネット」で拝見した諸先輩方の作品に遠く及ぶ所ではありません。 写真をお送りしますので、御覧頂ければ幸いです。 (注) ①部品入手の関係で「係船桁」不備の状態。 ②出撃時に飛行機救助網は撤去された。 ③前後のエレベーターは開口の状態        完成おめでとうございます。 17.4.13 今年の始めから掛かっていた赤城がようやく出来上がって来ましたのでお送りします。 これからいよいよ飛行機作りが始まります。    速いですね。 17.3.14 悪戦苦闘 今年の始めから「赤城」に取り掛かっておりますが、 近況をお知らせ しますので御覧下さい。 航空母艦には初めて取り組んだのですが、なかなか奥の深いもので 「ネット」で諸先輩方の素晴らしい作品を拝見して我が未熟さを痛感し、 その都度やり直しを繰り返して居るので、なかなか進みません。 右舷前方から  発動機調整所  エレベーター 「艦内の飛行機格納庫の床はリノリューム張りで有った」との事ですが  実は、昭和13年の「赤城」の近代化改装に造兵大尉として従事した従兄弟(104歳) の話で、 「艦内の航空機収納甲板は、リノリューム張りだったのではないか」 との事を聞いたので 今回、私が作った模型の格納庫エレベーター周辺はリノリュームのような感じにしたのですが確認の術がありません。 諸先輩の模型作品でも格納庫の床面は「グレイ」に塗装されており、 ネットでも調べてみたのですが、リノリュームの記述に付いては、 戰艦の観測機用カタパルト周辺の床面が、床下の居室の防暑の為に リノリュームが貼られていたとの事で、航空母艦格納庫の事は記載されて 居りません。 もし、此の話を裏付ける資料が有れば大変助かるのですが。 映画「トラトラトラ」に格納庫の場面が出てきますが、 灰色のカーペット(織物)のような感じで織り目が滑り止めになって居り、 部品や工具を落としても傷が付かない様な材質であるように思われます。 上記の件で御存知の方があれば、お知らせください。 17.1.1 新年おめでとうございます 今年も宜しくお願い致します 平成29年 元旦  作るものを探していたのですが、 やはり1/350のプラモデルしか有りません。 「ハセガワ」の赤城が良くできているとの事なので 昨夜、ネットで注文して新年1/4には届きそうです。 エッチングも全て注文しましたが、この工作はなかなか難しいようで、 今年72歳になり「目」も上がって来ているので 自分との戦いになるものと思います。 長期戦を覚悟で取り組みますのでご指導の程、 宜しくお願い致します。 16.12.8 ご無沙汰ですが、お元気にお過ごしの事と思います。 先日の「おおなみ会」展示会の写真を送りますので御覧下さい。  参加者総員 (送って来た冩眞ですがボケてます)  今回展示した「軍艦扶桑」 臨海公園に設置された陸奥の主砲です。 設置完了は来年3月との事で、「船の科学館」に有った時はペンキが全体的に 灰色一色に塗られておりましたが、今度は塗り分けが為されて居ります。 これにハンドルが付いた真鍮の「砲口栓」が取付られたら申し分有りませんが。    設置作業のミスで「垂直軸」が左に傾いて居るのが気になります。  陸奥の主砲もこれで一安心ですね。 16.9.2押入れの整理を 押入れの整理をしておりましたら、旧、横須賀海軍工廠のガントリークレーン に関する新聞記事(昭和49年2月05日)の切り抜きが出て参りました。     以前から、その「ガントリークレーン」の基礎が今でも残っている との事を、横須賀「おおなみ会」の会長さんから承って居りましたが、 先日、その現地を訪ねて冩眞を撮って来ましたのでお送りします。 横須賀基地の第一号ドック側の通用門の近くに、柱の基礎と思われるものが一か所残されて居りました。 過って、此処に巨大な「造船台」が有り、「戰艦山城」や「戰艦陸奥」が此処で進水したのだ、 と、思うと、実に感慨無量でした。   軍艦もいまやブロック工法ですですものね。 16.6.6 此の度は久しぶりにお会いして、大変楽しい時を過ごさせて 頂きました。 少年時代からの模型(狂い)として心から厚く御礼を申し上げる次第です。 今後共、宜しく御指導を賜りますようお願い致します。 下の冩眞は何年か前に千葉に遊びに行った時に或るところで走っていた 蒸気機関車を撮ったものですが、お送りしますので御覧下さい。    軍艦山城(1/350)  全景     また、どこかでお目に掛かれる事を楽しみにして居ります。 16.1.1新年おめでとうございます。 今年も宜しくお願い申し上げます。  河口湖の富士  田貫湖の逆さ富士 15.12.8 「おおなみ会」第9回模型展 12/5,6「おおなみ会」第9回模型展 今回は「冬場」の為に展示品の数量が少ないのだそうです。 艦船模型で1/200の見事な作品がありました。  会場  1/200 隼鷹  1/200 隼鷹  1/200 隼鷹  1/200 翔鶴?  A様の作品  その他に、或る見学者が三次元プリンターで作ったものを持ってきました。  発射管  発射管  探照灯 A様の砲塔もほぼ完成でしょうか? 迫力満点ですね。 しかし3Dプリンター恐るべしですね。 15.9.29 9/26全日本模型ホビーショー 9/26全日本模型ホビーショー たいへんめずらしいものを見る事が出来ましたが、もう此処まで来ると、 とても模型とは言えません。 国宝「白鷺城」  宇治「平等院鳳凰堂」   これはプラモデルに非ず、鋼鉄で作った戰車です  よくも此処まで作りました  宙返りを何度も繰り返しました。   15.5.31砲塔の模型の修正をしましたので、冩眞をお送りします。 毎日、此の模型をながめているうちに何と無く物足りなさを感じて修正工作を始め、 ようやく出来上がりました。 特に天井から砲弾を挟んで運ぶ「弾把」は、海軍工廠で使っていた図面を何度も見直して 其の特徴を掴んで改良したものです。 砲弾を単に吊下げて運ぶのでは無く、戦闘中の衝撃や不測の事故に対応するために上下左右をも完全に固定して運んだわけです。 模型などと言うものは、手を加え出したらキリがありませんね。     載弾盤・運弾盤  弾杷  火薬庫 装薬運搬車 砲塔、砲身もリアリティを増して、素晴らしいです。 細部を作りこむと格段に見栄えが違ってきますね。 それだけに、際限が無くなり難しいです。 15.5.9 砲身を取り付けましたが、これでようやく砲塔らしくなりました。  「戦艦長門型」40サンチ砲塔の模型 14,11,25 「戦艦長門型」40サンチ砲塔の模型が ようやく出来上がりました。 此の度、永年の研究を元にした「戦艦長門型」40サンチ砲塔 の模型がようやく出来上がりました。 その冩眞をお送りしますので御覧を頂き度く願い上げます。 なにしろ「砲塔」とは機械のかたまりの様なもので、 誠に手間が掛かった模型でありました。資料不足の為に 機械そのものの形が確定せず、また大変精巧な機械で有り、殊に「水力發動機」や砲の「連鎖装填機」など(工作技量未熟の為に)おおまかなものにならざるを得ませんでした。 戰前の戰艦の砲塔内部は軍事機密の厚いベールに包まれて 實物の冩眞は皆無であり、此の「砲塔模型冩眞」は 本邦初公開となるものであります。 製作資料 ①横須賀海軍工廠使用図面 ②米占領軍撮影冩眞 ③旧海軍関係者聞き取り ④軍艦陸奥引揚げ冩眞 砲塔模型の全景 縮尺 1:50 (註、冩眞の砲身の穴径は8mmで、これを50倍すると40サンチになります)  左砲尾栓閉鎖、 右砲尾栓開、(装填架作動中)  右砲へ「砲尾揚弾薬匡」が装填態勢に在り  同上  砲尾揚弾薬匡 従来の砲弾・薬嚢の落下式は装填時の不具合多く、大改装時に此の廻転式に更新   換装機室 軌条に砲尾揚弾薬匡(弾・薬嚢搭載済) 右舷のみ  換装機、装填作業中  左砲俯仰手操作席  砲塔中央 旋回手操作席  砲塔旋廻機 ①砲塔の右舷と左舷に有り、「水力發動機」と起動機(ジャネーポンプ)が組合わされ兵員並びに砲塔旋回手が制御する ②「水力發動機」は、機関室から供給された72kg/cm2と言う超高圧水で動く機械である ③昆輪盤と砲塔の重量を受ける為のローラーベアリングが全周に設置されている   弾庫 ①画面中央奧に「中央揚弾薬匡」への装填口(四角な窓)が有り、その手前に載弾盤、運弾盤が設置され弾杷に吊られた砲弾が軌条に沿って弾庫から運び込まれている。弾杷は天井の「水圧匡筒」を操作し動かす。 ②白色の砲弾は「91式徹甲弾」、赤色は「3式弾」である ③弾杷は冩眞奧の壁面に設置された突起を操作して作動させる  火薬庫 ①装薬は、真鍮製の「火薬罐」に納められて棚に整然と格納されている。 ②庫内の中央に「中央揚弾薬匡」、防炎の為の回転式搬入口を有し、回転ハンドルが見える。 ③庫内の床は板張りで、静電気防止の為に木綿の作業服にゴム底の足袋を佩き、専用の庫内灯を所持して火薬の取扱い作業を行った。  凄いです。 何とも言葉がありません。 キャドの図面が、立体になったのですね。 今までのお便りを見直してみると、とうとうここまでと 感慨深いものがあります。 見習います。 14,11,03 2回分のお便りをまとめてご紹介します。 14.9.30 砲塔模型をヒマに任せてやってますが、何から何まで自分で作らなければならないので 時間ばっかり掛かって居ります。 連鎖装填機など冩眞は有るのですが、なかなか冩眞の通りには作れないので イメージで作ってみました。装填機は付属の水力發動機で駆動されるのですが、 冩眞では暗くて分からないのでこれもイメージです。 砲塔内は全てが機械なのですから、砲塔旋回機の「歯車」なんかどうやって造ろうかと 考えて、(冩眞は何処にも写ってないので) 実物の姿を空想して造りましたが、 実物もこんなものだろうと思います。 遥架の端に連鎖装填機 と装填手の腰掛け 砲鞍の側面に尾栓開閉機(最下部に水力發動機)  連鎖装填機 と装填手の椅子  実物の連鎖装填機 と装填手の椅子  砲鞍の下に「俯仰水圧筒」の軸(実物の太さは約300mmФ)  砲鞍の下部に在る「俯仰水圧筒」の軸の冩眞  砲鞍の側面に尾栓開閉機(最下部に水力發動機)  実物の尾栓開閉機 最下部に水力發動機が有ったが、要部が「砲金製」であったらしく 敗戦後に盗られて無かった。  枝島の俯仰水圧筒の軸が見える  左砲・右砲の砲鞍を砲塔に設置したところ  砲塔用「水力旋回發動機」「ジヨンネー制動機」 と旋回歯車(右舷用と左舷用)  まだまだ作らなければならない部品がいっぱい有り、どんな材料を使って作ろうか と、 始終悩んで居ります。 これらのものを砲塔内に組み込むのですが、出来上がったら何が何だかわからない ようなものになってしまうのではないか と思われます。 砲塔の形が出来てきたら また、冩眞を送ります。 14.11.03 此のところ、朝から晩まで砲塔模型の製作に取り付いて居りますが、作り直しの連続で、 なかなか捗りません。 ようやく「火薬庫」と、「91式徹甲弾」のサンプルが出来上がって来たので御覧下さい。 これが「41サンチ砲」の装薬が入った「火薬罐」を格納した「弾庫」で、 火薬罐が3段重なって居ります。床面は御覧の通り木甲板であったとの事で、 壁面は全て「白色」に塗られて居たものと思われます。  中央揚弾薬匡に装薬を転送する為の特殊なハッチが有り 此処には既に「装薬」が4個入って居ります  米軍撮影 軍艦長門艦内 火薬庫 火薬罐を格納していた場所で、装薬がむき出しになって居る  これが実物の火薬罐ですが、此れを真似て模型を作りました。 蓋の表面に横木の様なものが有りますが、蓋を固定する為のもので、 開ける為には中央の三角形のものを緩める専用の治具が必要になります。 (私の住んで居る団地の物置の中に置いていたのですが、其処で撮りました)  これが「91式徹甲弾」の模型で、これを約50發作って弾庫に収納しますが その塗装がなかなか大変です。  此れが実物の弾庫の中の「91式徹甲弾」です  今までここまで表現された模型は見たことが無いので、 完成が楽しみです。 砲の資料を丹念に収集されてきた、A様ならではと、感動しています。 14.9.18プラモ代わりに始めた砲塔模型の製作が此処まで出来ましたので御披露します。 長門型戰艦40糎砲塔 (縮尺1:50、砲塔旋廻盤の径9,792mФ) これは、戰前の「海軍工廠の図面」と米軍撮影の艦内冩眞を元にJWキャドで「模型製作圖」を書いて、それを見ながら模型を作り始めたのですが、 作った部品が所定の位置に収まらなかったり、形状が気に入らなくて何度も製作圖の修正と部品の作り直しを繰り返して、たったこれだけのものを作るのに試行錯誤・悪戦苦闘の連続でありました。 御承知の事かと存じますが、海軍工廠の図面とは薄手の絹織物(羽二重の如き)に蝋引きした1.8m×1.5mくらいの大きな用紙に墨入れした図面で、照明にかざすと繊維がかすかに見えて、此れが図面書きの用紙なのかと思われるようなものです。 図面の右下に「横須賀海軍工廠造兵部」のタイトルが有り「○○○○組立」と表示された第三角法に依る分解圖が描かれて、部長、設計主任、實務班長、係管、係員、閲圖の担当官、製圖担当者寫圖など8人くらいの印が押された仰々しい図面です。 「戦艦武蔵」と言う本の中で或る寫圖工が紛失してしまう場面がありますが、大きな図面なので余程の事が無いと失くす事は無いと思います。 完成までに果たして何か月掛かるのか分かりませんが、毎日の楽しみで気長に作ってみたいと思います。 左砲(尾栓閉鎖)と右砲(尾栓開く)  左砲と右砲 製作中の砲塔床面 (左右の窪み箇所は俯仰手の位置)  砲塔床 砲塔床面の砲耳に砲鞍を設置してみたところ  斜め後方  軍艦「陸奥」砲塔内部冩眞 (A様撮影)  左砲―1 尾栓や砲耳、砲鞍、駐退復座筒などが付いた砲身は一門で約130トンも有り、ご覧の様な二本の逞しい遥架の上に砲鞍が設置され、砲身は砲鞍の中で後座(距離1,200mm)・復座を繰り返す訳です。残念ながら此の冩眞の遥架の後端は敗戦の際に爆破され、其処に付いていた連鎖装填機は吹っ飛んでしまいましたが、今でも其の部品は下に落ちていると思われます。 此れを保管している現在の「海上自衛隊第一術科學校」は此れ等旧軍の砲には全く関心が無く、御覧の通り砲塔の中は鳩の巣に化し、「鳩の糞」が床面から何と5cmも積もっていたのです。 誰かが砲塔に入って空穴になってる砲鞍口に防鳥網を掛ければ鳩の侵入を簡単に防げるのに、こんなざまで、どうして「海上自衛隊は栄えある帝國海軍の伝統を……」などと言えるのでしょうか。嘘ばっかり。 なお、砲身後面の直径1.6mの円面や各所の機器類、海兵時代に「教材」として使われた説明板などにも真鍮が使われて居りましたが、敗戦の際に爆破された後、盗られて全て無くなりましたので砲塔内には御覧の通り「金目のもの」はありません。 米軍撮影 軍艦長門砲塔内冩眞 (冩眞左下に連鎖装填機の衝頭が見える 手前に操作ハンドル) 戦艦長門右砲の健全な状況  前の冩眞の続き 左砲「装填手」腰掛け後ろに「連鎖装填機」(黒色)  左砲装填手腰掛 左砲「連鎖装填機」の見上げ冩眞 此れは「電動機」では無く付属の「水力發動機」と言うもので駆動され、その為の 水圧管(72kg/cm2の超高圧水)がぐじゃぐじゃと機械の周囲を囲んで居ます。  左砲連鎖装填機見上げ冩眞 主砲身の下に在る俯仰筒 (太さは径30cm) 主砲砲身俯仰軸 右下に砲尾揚弾薬匡巻揚げ機  中央揚弾薬匡 載弾装置と扉開閉ハンドル(左右) 中央揚弾薬匡砲弾挿入口  こんなものの模型を、いったいどの様に作れば良いのでしょうか。 各部の細部の表現は、模型製作の醍醐味ですが、御自分で見られた現物と資料が有るのは 羨ましい限りです。ここまで資料があれば出来たも同然です。 14.8.17「高雄」1/350を作ってみたのですが、 約4か月くらいかかって「高雄」1/350を作ってみたのですが、 其の冩眞を送りますので、お粗末ながら御覧下さい。 これでもう1/350の艦船プラモデルは作るものが無くなりました。 (国内のメーカーがプラを1/350から1/700に転換してしまった ようで、加えて1/350の「エッチング」の在庫がどこにも無い) いよいよ当初の計画通り「砲塔模型」1/50を作るしか無くなり ましたが前途多難です。     「砲塔模型」1/50楽しみです。 14.6.10 横須賀の「おおなみ会」展示会に行ってきました。 当日は朝から大雨で、「これでは誰も模型を持って来るのは居ない」「おそらく展示品は 俺のものだけだろう」「展示場のド真ん中にドーンと置いてやろう」 「しかし、俺の艦だけではさびしいなあ」 なんて考えながら定刻の昼12時より2時間も早く会場に行ったのですが、なんと、既に ゴチャゴチャと大勢の会員が居て、それぞれの艦船展示作業の真っ最中でありました。 そして驚いた事に、会場のド真ん中にドーンと置いて有る大きな模型軍艦は、なんと、 高名な岡本好司さんの作品 1/150「戰艦榛名」であったのです。 この作品を2日掛かりで神戸から自分の車で運んで来たのは岡本先生の弟子である 「モデラーズクラブ」の会長、「友井保男さん」と言う方で、傍には御自分の作品である 1/200「戦艦霧島」と、1/200空母「隼鷹」が展示されておりました。 と、言うわけで、1/350のプラ改造軍艦模型など展示するのが恥ずかしくなりました。 やはり、大型の「ソリッドモデル」にはかないませんね。        眼福ですね。 14.03.18「クイーンエリザベス3世」号を見て来ました 昨日は横浜港に入港した巨大船「クイーンエリザベス3世」号を見て来ました。 冩眞を送りますので御覧下さい。 この船の大きさは、90,400トン定員2092名、長さが294m・幅32.3m・高さが海面上56.5mですが、横浜港入口の「ベイブリッジ」の高さが55mなので、 前日の夜12:30頃に引き潮で海面が2mほど下がるタイミングを見て通過、 ようやく入港して大桟橋に接岸したものです。 出港も同じようなタイミングを見て「ベイブリッジ」をくぐって出て行く訳ですが、 以前立寄った「クインメリー」号は148,500トン定員2620名、長さが345m・幅41.0mで、高さが海面上62mも有るのでベイブリッジを通過出来ずに手前の貨物ターミナルに停泊、 これが乗客の不満となって、以後、横浜へは来なくなってしまったのだそうです。 長さが300m近くも有る船は流石に大きいもので、大勢集まって来た見物人など まるで豆粒のように見えます。             横浜港の山下公園に常時停泊している「氷川丸」、右は「マリンタワー」です。  凄い大きさですね。 道に迷ったら永久に出てこれ無そうですね。 14.02.10模型軍艦「山城」 模型軍艦「山城」の冩眞をお送りしますので御覧下さい。          山城の慰霊祭に模型を展示し、模型が「神格化」されてしまった思い出 平成7年10月25日 軍艦「山城」戦没者慰霊碑建立追悼慰霊祭  軍艦山城「慰霊碑建立祭」 当時、横須賀海兵団の方々とのお付き合いで「軍艦山城会」の世話人を奉仕して居た私は、 山城・扶桑などから編成された「西村艦隊」各艦の1/700の洋上模型艦隊として展示しました。 当日は海自横須賀地方総監が出席、それに「横須賀音楽隊」が式典の奏楽を行いました。 一旦、慰霊祭の祭壇に展示された「艦隊模型」は神主のお祓いを受け神様の仲間入りを して模型とは言え、「神格化」されたものに成ってしまったのです。  山城慰霊碑建立展示ー1  山城慰霊碑建立展示ー2 先導艦 駆逐艦「満潮」「朝雲」 右方警戒艦「山雲」 左方警戒艦「時雨」 西村艦隊旗艦「山城」「扶桑」「最上」 (これら7隻の内、帰還したのは駆逐艦「時雨」のみ) それ以来19年ぶりの「山城」の模型の製作でありました。 模型も神様になるのですね。 戦没された方々を思うと、厳粛な気持ちになります。 13.10.30亀が首の冩眞 ところで、其の時にお話しした亀が首の冩眞の件ですが、たくさんありますので 出来るだけ判りやすい鮮明なものを抜粋してお送りします。 亀が首試射場は名前の通り地形が亀のような形になって居ります。 1試射場配置図  試射場は下記のような配置で様々な建物や装置がありました。 1試射場平面図  下の冩眞は終戦後に占領軍である「米国戦略爆撃調査団」が克明に撮影した冩眞ですが、私が描いた上の図面と照らし合わせてみると判りやすいと思います。 この冩眞は図面の「四国側」(南側)から撮ったもので、右側の海中に突き出たものは 「第二線的支柱」で、画面中央の数本の柱のようなものが「第一線的支柱」です。 冩眞の左側中央に大きな走行クレーンが有り、その下には 様々な資機材が置いてあります。 画面の下側のものが戰艦信濃に搭載される予定の46サンチ砲塔で、信濃が空母に変更されてしまった為に不要となり、此処に放置されているのです。 冩眞の奧の山肌は砲弾の試射の為に削られて禿山のようになって居りますが、現在では 豊富な樹木に覆われて居ります。 冩眞では広く見えますが、学校の校庭程度の面積なのです。 全景  これは場内に放置された複数の46サンチ砲身です。 18吋砲身  これは大正時代に試射が済んでいた19インチ砲です。八八艦隊計画の大和・武蔵の 次の戰艦に搭載が予定されていたもので、試射場内の山の下側にこんな姿で置いてあったのです。 長い砲身にカバーを架ける為の支柱があり、米軍の将校が砲口にスケールを当てて居ります。 19吋砲身  これも戰艦信濃に搭載される予定の46サンチ砲塔で、信濃が空母に変更されてしまった為に不要となり、此処に放置されているのです。 砲塔  これも戰艦信濃に搭載される予定の46サンチ砲の砲鞍です。 砲鞍  上記の46サンチ砲鞍を前から撮った写真ですが、さすがに巨大なものですね。 私は米国の戰艦ミズリーの三連装砲塔(40サンチ砲)を見た事がありますが、 それよりも更に大きく見えます。此処には米軍の調査団の将校と、腕章を巻いて 案内をされている人が写って居りますが「大谷豊吉氏」(海軍技師)と思わます。 砲鞍  これが大和型戰艦の砲塔動力として製造された「水力發動機」であると思われます。 水力發動機  此の亀が首試射場は、戦後、「海軍省」が解体されてしまった為に 場内の機材を所有管理していた当事者が無くなり、百鬼夜行の地と化し、 付近の人々が競って機材を撤去して売り飛ばし、巨額の利益を得ました。 まるで戦後の横須賀の軍艦「三笠」のようなものです。 冩眞で御覧に入れたものの他に地中に埋まった砲弾や薬きょう、橋梁など、 試射場に設置された各種砲熕、機材など相当なものが有ったのですが、 毎日毎日何百人の人間が船で試射場に押し入って、それらの金目のものを 我先に奪い合い、中には海底の砲弾が炸裂して船諸共死傷者が出た事もあり、 この地の倉橋島などはお蔭で學校や公民館など全て新しく作る事が出来たのだ そうです。 現代の宝島のようなものであったとの事です。 感想 こんなところに重要な施設が有るとは、戦争スパイ映画のようです。 13.10.05ようやく、軍艦「扶桑」の模型(1/350)が完成しました。 この軍艦は艦橋が高くて(海面から約50m)、度重なる改装の為に 複雑な形になって居り、模型を作ってみてつくづく其の難しさを感じました。 模型は昭和14年ごろのものとして製作しましたが、元々のプラ製品が 昭和18年頃を想定したもので在る為に艦橋の形を変える事が出来ず、 機銃の形状も異なり(13mm4連装機銃、模型では25mm3連装) 後部甲板の張り替え、内火艇やカッターの配置、飛行機の種類などを 考慮して製品以外の他のパーツを揃えて工作するも限界がありました。 全景  艦首 (菊花御紋章)  前甲板 (錨鎖の振れ止め防止ロープ) 錨見台  8m通船 主砲上に外とう砲  艦橋正面  艦橋基部 飛行甲板 カタパルト周辺  3番砲塔、カタパルト周辺 カタパルト左舷  前艦橋基部  5、6番砲塔 後部甲板 両舷のカッター 左右の舷梯 後部艦橋周辺、中央  左舷舷梯 (舷梯の形式は山城のもの)  益々焦ります。 早く作らねば。 13.06.17「おおなみ会」の模型展示会 先日(6月15・16日)は、横須賀で「おおなみ会」の模型展示会の見学に行って来ました。が、なんと、此処でもすごいものを見てしまいました。 これは戰艦「扶桑」(1/700)の模型ですが、この前甲板の昇降口に注目して下さい。 なんと「昇降口」にはハンドレールや扉の閉鎖用金具まで取り付けてあるのです。 甲板上の他のものも同様で、これが果たして「1/700」の模型と言えるものでしょうか。 扶桑甲板昇降口  その模型の製作者に工作の様子を聞いてみたのですが、 「細い真鍮線をお湯で温めてピンセットでつまんで曲げる」のだそうで、 つくづく「上には上があるものだ」 と、感心した次第です。  尚、会場には1/72の空母「ニミッツ」の大きな飛行甲板が設置され、 飛行甲板に艦載機が並べられておりました。 その艦橋の冩眞をお送りしますが、流石に1/72の模型は大変迫力のあるものですね。  感想 いろんな人が、いろんな模型を作っているものですね。 13.3.20ようやく完成した軽巡洋艦「矢矧」(縮尺1/350) たいへん御無沙汰して居りますが、其の後、お変わり無くお元気にお過ごしの事と思います。 しばらく寒い日が続いておりましたが、「櫻の花」の開花と共に暖かくなって参りました。 今年に入ってからは(寒くて)殆ど家に籠って模型作りをやっておりましたが、ようやく 完成した軽巡洋艦「矢矧」(縮尺1/350)の冩眞をお送りしますので御覧下さい。 此の「矢矧」は「戰艦大和」の特攻出撃の際に同時に出撃し、昔、私が「海軍を偲ぶ会」で御世話になった板谷隆一さん(後、自衛隊統幕議長)は、本艦の分隊長(海軍大尉)として乗艦して、撃沈された4月7日の夜は一晩中海に漂って九死に一生を得たのだそうでした。 昔、御本人から其のような話を承った事を思い出しながら作った次第です。 今回も例の「エッチング」の工作には苦労しましたが、慣れて来ると、既成の0.23mmの 真鍮線などを組み合わせて更に精巧なものを再現するようになります。 頭から拡大鏡を掛けて、拡大した画面の中でのピンセントと針の先での工作は本当に 神経が疲れました。「瞬間接着剤」を楊枝の先を削って尖らした先に付けて、数ミリの 部材を当該箇所に接合する作業を全ての箇所で何度も繰り返すのです。 私は今年の3月6日で満68歳になりましたが、こんな事をやっていれば「○○ボケ」が 何処かへ飛んで行ってしまうのではないかと、思われます。 全景 「矢矧」の要目 基準排水量 6,650頓 最大幅15.2m 水線長172m 平均喫水5.6m 速力35ノット 模型の幅 43mm 長さ 490mm 喫水 16mm 完成した全景  艦首  左舷中央艦橋付近 21号電波探信儀 方位測定用アンテナ 13号電波探信儀  飛行作業甲板  錨鎖甲板 一、二番砲塔 甲板昇降口  艦橋 煙突 右舷舷梯 右舷カッター 65口径10糎連装高角砲  飛行作業甲板 零式水上偵察機11型 × 2機 4連装魚雷発射管と酸素魚雷  後部甲板 両舷に爆雷投下台 甲板昇降口 三連装25mm機銃 三番砲塔  2.08のお便りから1ヶ月一寸でこの完成度。素晴らしいです。 私も早く作らなければ・・ 13.2.20「ミンダナオ会」の模型展示会 先日の日曜日に、東京の月島まで「ミンダナオ会」の模型展示会を見に行って来ました。 この会の会長さんから年賀状で案内をもらっていたので、(1/700の展示会なので 安心して行った)のですが、またまた、(大)ショックを受けて帰って参りました。 この世の中で、上には上が居るものなのですね。 空中線には、釣り道具店で売っている金属テグスと言うものを使ったのだそうですが、まるで「蜘蛛」が張ったようなものでした。 戰艦「長門」 1/700 模型 これで1:700なのだそうで、1:350に匹敵する精度なのです     戰艦「金剛」 1/700  感想 1/700の世界は、米粒にお経の世界です。 13.2.08 ご無沙汰して居ります。 少しづつ寒さが和らいで来たような気がしますが、その後、如何お過ごしの事でしょうか。 昨年からやっていた軽巡洋艦「矢矧」のプラモは、あれやこれやと試行錯誤しながら ようやく下記のようなものになりました。 「プラモデル」に手を加えてみて、なんとか迫真のものをと、心掛けて居るのですが、 下手な冩眞を御覧下さい。 此のプラモの甲板の製作は 当初は「0.2mmのプラ板」にリノリューム色を塗って1.8mの幅に切ったものを貼り付け、 目地棒として 「0.2mmの真鍮線」 を、縦横に瞬間接着剤で取付けてみたのですが、 此の目地棒の真鍮線がなかなか綺麗に真っ直ぐに貼れなくて困って居りました。 そこで、昨年の12月1日に北千住の展示会に行って見事な戰艦扶桑・山城の模型を 見たのですが、そのリノリューム甲板の目地が、なんと、塗装で仕上がっていたのです。 私は「これだ」と、思って、 家に帰ってからその出来の悪い甲板を剥がし、メーカーから新しく甲板のパーツを取り 寄せて、下記の手法で甲板のやり直しをしました。 甲板のリノリューム色塗装  真鍮目地(金色)塗装の為の下拵え  甲板リノリューム目地の出来上がり   この「矢矧」の製作が終わったら、昨年12月に北千住の展示会で見たプラモの戰艦「山城」を真似て作ってみようと思い、 取り敢えず、「エッチングパーツ」と「木甲板シール」だけを取り寄せてみたのですが、なんと、そのエッチングには「外とう砲の架台」までも付いていたのには驚きました。 旧横須賀海軍工廠で建造された軍艦陸奥の「外とう砲」関係図面をお送りしますので御覧下さい。(これは本邦初公開のものです) 外とう砲の設置図面 外とう砲備装圖  軍艦陸奥の外とう砲 (旧嵐山美術館所蔵品)  照準演習装置図  これで正確な外とう砲が作れますね。 13.1.11此の度、軍艦・大砲模型の氣違いとして昔からの念願であった ものを遂に発見しました。 以前、知人の海兵出(75期)の方から聞いてはいたのですが、 昔、海軍兵學校に「扶桑講堂」と言うものが有って、軍艦扶桑の 大きな模型が設置されて、教材として模型の各箇所を動かして 教官が説明をしてくれた との話を聞いた事がありましたが、 偶然にも、その物の鮮明な冩眞を見る事が出来たのです。 インターネットで、「デジタル造船資料館」を検索してみてください。 「船の科学館」の飯沼一雄さんが提供されたようですが 、 その中に「籾山模型の魅力」と題したものがあり、「扶桑講堂」の 軍艦扶桑の素晴らしい鮮明な冩眞などが掲載されております。 これは縮尺が1/16で、全長が12.8mも有る巨大な模型ですが 残念ながら 戦後、この模型は江田島に進駐した「ニュージーランド」の兵隊の 手で講堂から引き出されて破壊されてしまったのです. 何と、其の破壊の様子を撮った写真も掲載されているのです。 製作者の「籾山作次郎」氏が、その娘さんと一緒に籾山艦船模型の 職人さんに囲まれて撮った冩眞もありました。 その他にも、戦前の籾山が製作した軍艦の銀製模型の数々が 掲載され、軍艦のみならず素晴らしい商船の精密模型もあります。 此の件、 或いは既に御承知の方もお出での事と存じますが、宜しく御覧下さい。 デジタル造船資料館は知りませんでした。 ここから資料集めが、色々広がりそうです。 13.1.1 40糎砲塔製作圖 作図の一部を送っていただきました。    複雑ですね。 12.12.2 此の度はたいへん勉強をさせて頂きました。 此の度はたいへん勉強をさせて頂きました。 流石に「激作展」と銘打つだけに何れも素晴らしい作品群であり、(いわゆる) プラモデルなどと言えるものでは無く、此の様に熱心に製作に取り組まれた 方々の作品からは、その熱意から発する「気品」さえ感じられた次第です。 ソリットモデルの「睦月型駆逐艦」は元より1:350の戰艦群など私にとっては 本当に良い勉強で、これからなんとか試行錯誤を繰り返してみたいと思います。 此の度の作品展の御案内に対し、心から御礼を申し上げます。     遠路お越し頂き有難うございます。 12.10.21 呉の中邑さんの自衛艦艇模型 呉の中邑さんの自衛艦艇模型 (縮尺 1/100) これらの模型製作は20年近くも前の事で、これらの外に「輸送艦とわだ」イージス艦「こんごう」など多数があります。 当時は現役の乗員で退官迄の35年間一度も陸上勤務の無かった中邑さんは、ほとんどの艦艇を乗艦の船底に設置した模型製作室で建造したのです。 自衛艦艇の中に模型店や材料店が有る訳が無く、これらの模型の素材は乗艦内で苦心の末に拾い集めた貴重なものでありました。 艦内の応急材の切れ端・アルミ缶の底・ストロー・機関科でメンテに使用したフィルター(網目)・針金・廃品の金属部品・禁煙パイプ・罫紙・等々を利用しております。 艦内で乗艦の模型を造っているとの話しはたちまち広がって、中邑さんの下には 様々な古物が寄贈され、これは皆、乗員の協力の賜物でもあったのです。 現職の強みは何と言っても実艦の測量が出来る事で、また入渠した際に艦底のスクリューや軸、舵など様々なものの形状を見る事が出来るのは大変羨ましい事でありました。  海自護衛艦模型ー1  海自護衛艦模型ー2  海自護衛艦模型ー3  海自護衛艦模型ー4 感想 羨ましいですね。 でもやはり腕が良いんですね 12.10.16 観艦式 今回の観艦式に偶然にも切符を貰う事になって、予行で護衛艦「あきづき」に、 本番では先導艦の「ゆうだち」に乗って来ました。 特にたいした事はありませんが、様々な冩眞をお送りしますのでご覧下さい。 朝の吉倉バース  当日の朝6時頃 観閲受閲部隊先導艦「あきづき」  あきづき 「あきづき」の艦橋  後続艦艇  後続艦 観閲部隊先導艦「ゆうだち」の前甲板  (中国・オーストラリア・タイ・米国・英国など様々な国の方々が乗艦していた) 昼食  弁当 本艦は先導艦で、お召艦「くらま」以下が後続艦となっている  後続艦群 単縦陣の陣形に入った  軍艦旗と後続艦 威風堂々、「あきづき」以下の受閲艦艇部隊  受閲艦艇群 潜水艦の浮上  禮砲  禮砲發射-1  禮砲發射-2 ヘリ護衛艦への着艦  救難飛行艇  横須賀に帰港した「くらま」  御召艦くらま Fバースの艦艇群  Fバース 電燈艦飾 横浜港大桟橋にて (遠くに氷川丸・マリンタワー)  私は昔の観艦式の方が良いと考える方で 昭和8年の観艦式の冩眞を送りしますのでご覧下さい。 「艦隊集結」  艦艇集結 御召艦 「比叡」艦艇集結  お召艦比叡 観艦式式場 先導艦「鳥海」 御召艦「比叡」 供奉艦「愛宕」「高尾」「麻耶」 此れは誠に威風堂々の陣容で、現代では見る事が出来ません。  観艦式式場 式場巡閲の御召艦「比叡」 巡航時、御召艦が真横を通過する際に整列した儀丈兵は着劔捧げ銃を為し、喇叭兵が「君が代」を吹奏する。  式場航進中の戰艦比叡 軍艦「霧島」の前甲板  軍艦霧島 昭和8年横浜沖観艦式 「艦艇配列圖」  昭和8年観艦式艦船配置圖 観艦式の為に横浜市水道局は聯合艦隊より参加艦艇への船舶給水の要請を受け、 大量の水船(だるま船)を繰り出して参加艦艇180余隻への給水事業を行いました。 これは其の時に聯合艦隊参謀長から下付された艦艇配列圖(軍機)です。 12.10.05江田島の砲塔内冩眞 江田島の幹部候補生學校に在る「軍艦陸奥」の41糎砲塔内冩眞 これは私が平成5年の8月と翌年の12月に撮影したものです。  砲塔への階段 砲塔入口  砲塔入口 砲塔入口を仰ぐ 「いよいよ夢にまで見た戰艦の砲塔に入る時が来た」と、思うと胸が高鳴ってたまりませんでした。 「よし、俺が先に入るから」と、3人に先駆けて頭の上の鉄格子の間から頭を入れてみると真っ暗で何も見えず、用意された脚立に足を掛け、開口部から体を入れ両手をついて体を真っ暗な砲塔の中に入れた途端に「ザワザワ」と大きく何かの音がしたのです。 「さては魔物が出て来たのか、此処まで来たら魔物に食い殺されても」と、サーチライトを音のする方に向けると、なんと、突然入って来た人間に驚いた大勢の鳩の羽音であったのです。 そして、ライトを真っ暗な奧の方に向けて最初に見た光景が下の冩眞でありました。 左砲全景(側壁面に砲尾揚弾藥匡上下用軌条)  左砲全景(側壁面に砲尾揚弾藥匡上下用軌条) 右砲  右砲 尾栓開閉機 (縦軸の下端に水力發動機がセットされていた跡が見える)  右砲の尾栓開閉機 右砲前部  右砲前部 右砲 俯仰角設定歯車とギア  右砲 俯仰角設定歯車とギア 左砲前部  左砲前部 左砲後部 遥架の下に垂れ下がった装填架 (砲の下には滑車や歯車など様々なものが落ちていました)  左砲後部 後方の測巨儀室を望む  測巨儀が取り付けられていた装甲の開口部 (赤ペンキが塗られたアングルやボードは開口塞ぎの為の仮設天井)  測距儀設置個所 爆風が吹上げた時に天蓋装甲板も持ち上げられた時に生じた鋼鉄の食い違い  破壊時の鋼鐵板のズレ 添付圖と下記の冩眞などでその概要を説明申し上げますので、研究の一端を御覧下さい。 「長門砲塔圖」  「長門砲塔圖 弾庫・火薬庫・中央揚弾藥匡・換装室・砲尾揚弾藥匡・水力發動機など、砲塔内の様々なものが立体図として描かれて居ります。 「軍艦長門砲塔圖」には更に書き込みたいものがあるのですが、この様に立体的な絵にすると線が重複して複雑になり判読不能になってしまうので改めて別な図面を作成したい と、思っております。 「7HP水力發動機」  「7HP水力發動機 旧海軍砲術學校の「36糎砲取扱い教本」に掲載された図面を元に私が立体的な絵にしたものですが、小型ながら大出力が出る機械であります。 冩眞の「陸奥」の尾栓開閉機の縦軸の下部にも設置されていたのですが、砲金製の為に敗戦後に盗まれたらしく本体は無かったのですが、其の跡が残されておりました。 (水圧は72kg/cm3と言う超高圧で、機関室に設置された蒸気タービン駆動の水圧ポンプから供給される) 「水力發動機」は尾栓開閉機、連鎖装填装置、砲塔旋回機などに使われて、大和型戰艦の砲塔も水力で旋回俯仰が為されました。 大和型の「水力發動機」  (戰艦信濃用として造られたが不要になり亀が首に放置されたものを戦後、米軍の調査団が撮影したもの) 私も大変関心を持って此の実物をと、探し廻ったのですが実物は何処にも無く、此のような機械は既に忘れ去られた技術なのかも知れません。 「ジョンネ」  東京水産大学記念館の模型 「ジョンネ」の事は深田正雄造兵中佐に説明して頂いて概要はわかりましたが、起動機、受動機の組合せで艦橋頂部の測巨儀の駆動にも使用されており、砲塔旋回機の起動にも使われております。(砲塔旋回機の水力發動機との連動は、手動の「クラッチ」で切り替える) 「ジョンネ」の実物を見る事は出来ませんが、其の一部が東京水産大学記念館に模型として展示されておりました。 通常の電動機が固定子と回転子との間の(間接的な)磁力で回転するのに対し、水力發動機は直接的に超高圧の水圧(72kg/cm3)を円盤などに受けて回転する為に、小型ながら驚異的な旋回力が生じるものと思われます。 因みに「大和」の砲塔重量は約2500頓にもなりますが、これすら水力發動機で旋回が為されたのであります。 「水圧匡筒」  「水圧匡筒」 「水圧匡筒」の機構は添付図面のようなもので、此れは砲尾揚弾藥匡の上下に使用されたもので、同様な匡筒は弾庫の砲弾運搬用その他にも使われております。 「砲尾揚弾藥匡」  戰艦金剛のもの 「砲尾揚弾藥匡」の絵は英国から輸入の戰艦金剛のもので、この様な形をしておりました。 以降、国産艦もこれを真似て製作して使っていたようですが、二段落下式の為に実弾射撃の時に藥嚢が「砲尾揚弾藥匡」の中で途中で引っかかって落下せず発砲不能の原因になっておりました。 為に我が海軍は昭和11年の戰艦長門の大改造の時に従来の「3段型」を改良し、此の砲塔圖に書き込まれた様な砲弾と藥嚢の2段型を考案しました。 「陸奥砲塔調査資料」  陸奥砲塔調査資料 「陸奥砲塔調査資料」は、大和型戰艦の砲塔を考案された大谷豊吉氏が調査作成されたものを、防衛研究所図書館で書き写したものです。 感想 軍備は最先端科学技術の塊と解りますね。 S様の感想 凄すぎです、眼福でございました。願わくばこの目で いつか拝みたいものです。 今や歴史の証人ともいうべき貴重な砲塔です、大事にして 欲しいものです。 12.08.27 海軍砲の試射場探訪記 その1 「亀が首試射場」の名前はお聞きになった事があると思われますが、 海軍の大砲の試験場として広島県呉市の沖合にある倉橋島の東端に 存在して居りました。 御承知の通り、当時の軍艦に搭載していた36糎40糎の大口径砲と言うものの性能は今で言えば「大陸間弾道ミサイル」のようなもので国の最高の軍事機密で有り、其の為に此の大砲の試験は製造した「呉海軍工廠砲熕部」の中でも関係者以外極秘の内に進められ、 それらを実施している場所も知られる事は無く、施設に立ち入る事も出来ませんでした。 火薬の爆発や銃器の弾道などに関心を持っていた私は、呉市在住の友人 (海上自衛官)から其の「亀が首」と言う所が、戦後の今も昔のままに 存在している事を聞き、土地区画整理などの開発で荒されない今の内に 其の現地を訪ねておこうと思い、遥々と900kmの遠距離を走破して 亀が首に辿り着き此の目で現地を見る事になりました。 以下、冩眞で説明します。 「亀が首試射場」地形見取り図 (地形が亀の首に似ている)  ここまで来るのは大変だった。 地図には書いて無い上に、今どき大砲の試射場だなんて誰も知らないし、雑な「道路地図」と方向感覚を頼りに迷いながら「案内標識」も「舗装」も「ガードレール」も何も無い山の奧の幅2~3mの車がようやく走れる幅で片側が海なので落ちたらお終い、対向車が来たら後戻りが出来ないデコボコの長い急な山道を乗用車で登って来たのだ。 ただ「試射場を見てみたい」と言う一心で走って来たのだが、今から思うと恐ろしくて二度と出来ない芸当だった。 倉橋島の東の端 此の狭い道を下って海岸沿いに行くとトンネルが有る  これが亀が首試射場に通ずる唯一のトンネル  水が溜まっている  トンネルを抜けるとこんな風景です 船着き場(護岸工事は為されている)  冩眞の右側の奧がトンネルで、手前の石垣が船着き場 此の桟橋には重量物運搬用走行クレーンの軌条が有ったはずだが、全く何も無い  盛り上がった山(4~5m)の側面に赤レンガの洞窟が有った  コンクリートのトンネルや階段もあった  試射場(150m四方の広場)側のトンネル出口  ざっと10m四方に囲まれた謎のコンクリート(幅1m)  これが現在の亀が首試射場の跡地  ご覧の通り何も無く、ざっと150m四方の草原と雑木林です。 いったい大砲やクレーンなどはどうしたのだろうか、 「夏草や兵どもが夢の跡」の句を思い出してしまいました。 私が行ったのは平成8年5月2日ですが、まったくの「もの好き」ですよ。 市販の道路地図だけを頼りに訪ねて行くなどと大変無謀な事であったと 思います。 ただ、幸運にも倉橋島の東側に廻って「大迫部落」で道を聞いた時に 偶然にも、敗戦後、試射場に金属盗りに入ったと言う人にお会いした時は、 まるで地獄で仏に会ったようなもので、「此の先の東の山の陰に有る」と 言う事を教えてもらったのです。その通りに山を登って現地に辿り着いた わけでありました。 おそらくあの近所の人以外にわざわざ行った人は少なかったと思います。 その後、私の書いた亀が首の施設の平面図が「倉橋町史」に掲載されて から、熱心に発掘調査などをしてくれる のですから世の中は面白いものですね。 感想 軍備とは壮大なプロジェクトですね。 本当に夢の跡ですね。 12.08.23「陸奥」の大砲の行方 御承知の通り、軍艦陸奥は昭和18年に瀬戸内海の柱島沖で爆沈して 海底に横たわって居りましたが、 昭和45年前後に艦の中央から後部 にかけての部分が引揚げられ、その際に3番4番の砲塔と共に計4門の 砲身が揚げられました。 その4門の砲身の行方を探し出して冩眞にまとめました。 海底から揚げられた砲身(一門の重量は約100頓です)   ① 京都嵐山美術館別館(現在、廃館となり呉の「大和みゅーじあむ」へ)  嵐山美術館長の新藤源吾氏が「陸奥引揚期成会」から譲渡されたもの。 なお廃館後、砲身は250頓と150頓のクレーン車などを使って深夜の京都市内を 東大阪の建設会社の資材置き場まで運ばれ放置されていた。 ② 長野県 「聖博物館」  聖博物館は、陸軍航空士官學校出身の麻績村長宮下土義氏が旧麻績村小学校の 建物を改築した航空博物館で、航空自衛隊浜松基地の好意で様々なものが展示 されている。砲身は麻績村長と陸奥引揚期成会との関係で譲渡された。 尚、砲身の定期的塗装などは前述の航空自衛隊員個人の好意で実施されている。 ③ 東京 船の科学館  前述の陸奥引揚期成会への「笹川良一」氏の尽力で展示された。 ④ 岡山県津山市 日植(株)構内「日植海軍記念館」  引揚げられた4門の内、一門のみは早々に引き取られて其の姿を消した。 陸奥の砲身に使われた鋼は戦前の製法に依るもので放射性元素が含まれて無い為に同元素の測定をする「容器」の製造に最適な鋼材であり、其の為砲身の先端2m部分を残して溶解された。 陸奥鋼として貴重なものである。 日植(株)の社長柴田正氏は海軍軍人で、人工芝などの植栽事業で全国展開。 ②と④は知りませんでした。 放射性元素が含まれて無い鋼材とは、切ないですね。 S様の感想 写真見ました、各砲ともなんだか数奇な運命を辿ってますねぇ。 長野と岡山は全く知りませんでした。 立地的にも遠すぎて見れる機会は少なそうだけど、ともあれ残ってて くれて何よりです。 12.08.21いろいろな冩眞をお送りしますので御覧下さい。  外形  外形  内部  銘板 これらの冩眞は長門型戰艦「41サンチ主砲」用の発射藥を艦内の火藥庫で 保管するための「火藥罐」で、15年前に私が發見しました。 罐の重量は約80Kgで、静電気防止の為に全体が良質の銅で作られて居り 罐の内面は防湿の為に黒の漆が塗布されて、付属のワイヤーも銅です。(どうかな) 大和ミュージアムにも話しましたが「チンプンカンプン」でした。 軍艦模型作りはやっておりましたが、次第に其の周辺の事に 興味を持ち、砲と砲弾に関する事や、射撃、製造実験施設などを 訪ねて見て廻るようになりました。 火薬罐の発見は全くの偶然で、私の知人で、或る事業の経営者が 北京郊外に移転する事になった真鍮鋳物工場の跡地の整理事業を 依頼されて工事に着手したのですが、或る日、連絡が有り、 その跡地に埋まっていた防空壕から真鍮鋳物の原料としての非鉄金属が 沢山出て来たとの事で現地に駆け付けると、 冩眞のようなものが10罐ほど掘り出されたのだそうです。知人は其の内の2罐を保存 しておいて、翌月、私のところへ問い合わせて来たのです。 その東京都の知人宅を訪ねて現物を見た私は、どこかで見たような 形に気づき、罐を預かって東京から車で家に運んで調べますと、以前、 京都に有った嵐山美術館分館で見た火薬罐とそっくりな事に気づきました。  爆沈した「戰艦陸奥」から引き揚げられた火薬罐。爆発の為に変形している A様のお便りから 艦の会でお会いした、A様からの貴重な写真のお便りです。 歴史的発見された方から直接伺うと、重みがあります。 これからのお便りも楽しみです。 |

[トップ] [稲風の四季] [箱入りニャンコとワイルドワンコ]